言葉の拘束:スピーチロックとは?

介護を学びたい

先生、「スピーチロック」って言葉の意味がよくわからないのですが、教えていただけますか?介護と介助で使う言葉ですよね?

介護の研究家

そうだね。介護や介助の場面で使う言葉で、言葉によって相手の行動を制限してしまうことを「スピーチロック」と言うんだ。例えば、「動いたらダメ!」とか「早くご飯食べて」みたいに、命令口調で言ってしまうことだね。

介護を学びたい

なるほど。確かにそういう言い方をされると、窮屈な感じがしますね…。他に例はありますか?

介護の研究家

そうだね。「どうしてそんなことをするの?」と叱るような言葉もスピーチロックに含まれるよ。相手を責めるような言葉は、行動を制限するだけでなく、心の自由も奪ってしまうから気をつけないといけないね。

スピーチロックとは。

「介護」と「介助」で使われる言葉について。『言葉の拘束』というものがあります。これは、言葉によって利用者の行動を抑え込んだり、制限してしまうことです。例えば、「動いてはいけません」、「早くご飯を食べて」、「立ってはいけません」といった言葉や、「どうしてそんなことをするのですか」といった叱る言葉も含まれます。

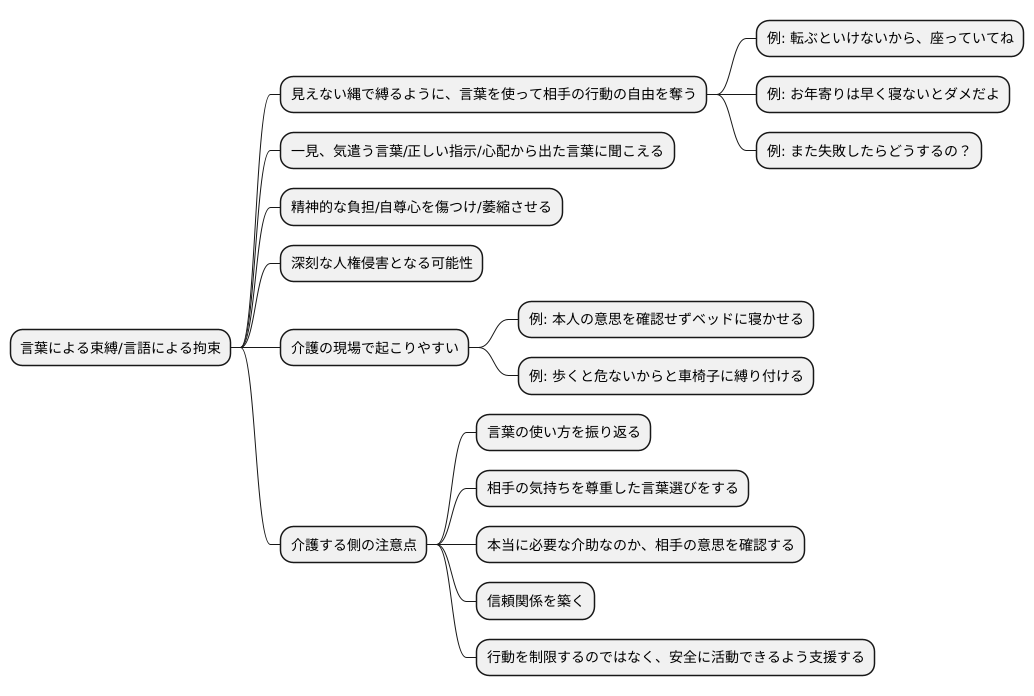

言葉による拘束とは

言葉による束縛とは、まるで見えない縄で縛るように、言葉を使って相手の行動の自由を奪ってしまうことです。これは「言語による拘束」とも呼ばれ、身体的な拘束とは違い、外見からは分かりにくい問題です。

一見すると、相手を気遣う言葉や正しい指示、心配から出た言葉のように聞こえる場合もあります。例えば、「転ぶといけないから、座っていてね」「お年寄りは早く寝ないとダメだよ」「また失敗したらどうするの?」といった言葉です。これらは一見、相手のことを思っているように聞こえますが、相手の自主性を奪い、行動を制限してしまう可能性があります。

このような言葉は、精神的な負担となり、自尊心を傷つけ、萎縮させてしまいます。身体を縛る拘束と同じように、言葉による拘束も深刻な人権侵害となり得るのです。

特に介護の現場では、良かれと思って何気なく発した言葉が、実は言葉による拘束になっているケースが少なくありません。「落ち着かないから」と、本人の意思を確認せずにベッドに寝かせたり、「歩くと危ないから」と車椅子に縛り付けたりするのは、言葉による拘束の一例です。

介護する側は、常に自分の言葉の使い方を振り返り、相手の気持ちを尊重した言葉選びを心がける必要があります。本当に必要な介助なのか、相手の意思はどうかを常に確認し、信頼関係を築くことが大切です。そして、行動を制限するのではなく、安全に活動できるよう支援していくことが重要です。

スピーチロックの具体例

話しづらくなる言葉のかけ方には、色々な種類があります。例えば、危険を避けるために使う「動くと危ないから、座っていて」といった注意も、場合によっては話しづらくなる言葉と受け取られることがあります。特に、常にこのような注意を受け続けると、子どもは自分の考えや行動を制限されていると感じ、自由に発言しにくくなる可能性があります。また、「早くご飯を食べて」「もうお風呂に入りなさい」といった急かす言葉も、相手に大きな負担をかけることがあります。繰り返される催促は、焦りや不安を生み出し、ゆっくりと落ち着いて行動することが難しくなります。さらに、「どうしてそんなことをするの」といった叱る言葉や非難する言葉も、話しづらくなる言葉の一つです。このような強い言葉は、相手の心を深く傷つけ、自信を失わせる可能性があります。結果として、自分の気持ちを素直に表現することが怖くなり、沈黙を選ぶようになるかもしれません。一見、何気ない日常会話のように思える言葉でも、相手を自分の思い通りに動かそうとしたり、行動の自由を奪ったりする意図が隠れている場合、話しづらくなる言葉になってしまうことがあります。ですから、言葉を使う際には、相手の気持ちに配慮し、本当に必要な言葉なのかどうかを慎重に見極める必要があります。特に、子どもや高齢者、障害のある方など、弱い立場にある人に対しては、より一層の注意が必要です。話しづらくなる言葉は、良好な人間関係を築く上での大きな妨げとなることを心に留めておきましょう。

| 話しづらくなる言葉の種類 | 影響 |

|---|---|

| 危険を避けるための注意(例:「動くと危ないから、座っていて」) | 常に注意を受け続けると、子どもは自分の考えや行動を制限されていると感じ、自由に発言しにくくなる。 |

| 急かす言葉(例:「早くご飯を食べて」「もうお風呂に入りなさい」) | 焦りや不安を生み出し、ゆっくりと落ち着いて行動することが難しくなる。 |

| 叱る言葉、非難する言葉(例:「どうしてそんなことをするの」) | 相手の心を深く傷つけ、自信を失わせる。自分の気持ちを素直に表現することが怖くなり、沈黙を選ぶようになる。 |

| 相手を自分の思い通りに動かそうとしたり、行動の自由を奪ったりする言葉 | 話しづらくなる言葉になる。 |

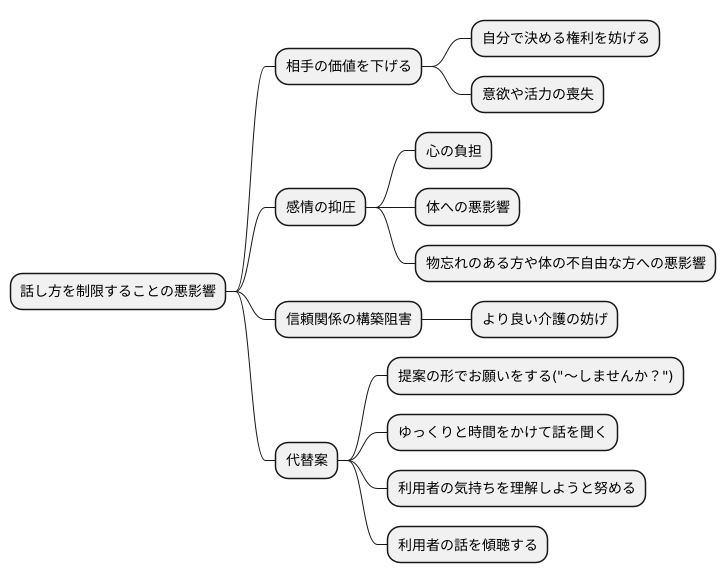

スピーチロックの問題点

話し方を制限することは、様々な問題を引き起こします。まず、相手の人間としての価値を下げ、自分で決める権利を妨げることになります。いつも指示や命令に従うことを強いられると、自分で考えて行動する力が弱まり、物事への意欲や活力が失われてしまいます。

また、話し方を制限されると、表現できなかった感情が心の奥底に溜まり、それが大きな負担となって心に重くのしかかり、体にも悪い影響を与えることがあります。特に、物忘れのある方や体の不自由な方は、話し方を制限されることで、より大きな心の傷を負ってしまう危険性があります。このような方々には、より丁寧な心配りが必要です。

例えば、高齢者の方に対して、常に「~しなさい」と言うのではなく、「~しませんか?」と提案の形でお願いをする、障害のある方のコミュニケーション方法を理解し、ゆっくりと時間をかけて話を聞く、などの配慮が大切です。

介護をする場面では、利用者の方の気持ちを大切にし、話し方を制限するような言動は避けるべきです。話し方を制限するのではなく、利用者の方の話に耳を傾け、気持ちを理解しようと努めることが大切です。利用者の方が自分の気持ちを自由に表現できる環境を作ることで、信頼関係を築き、より良い介護につなげることができます。どのような言葉がけが適切なのか、常に見直す習慣を持つことが大切です。

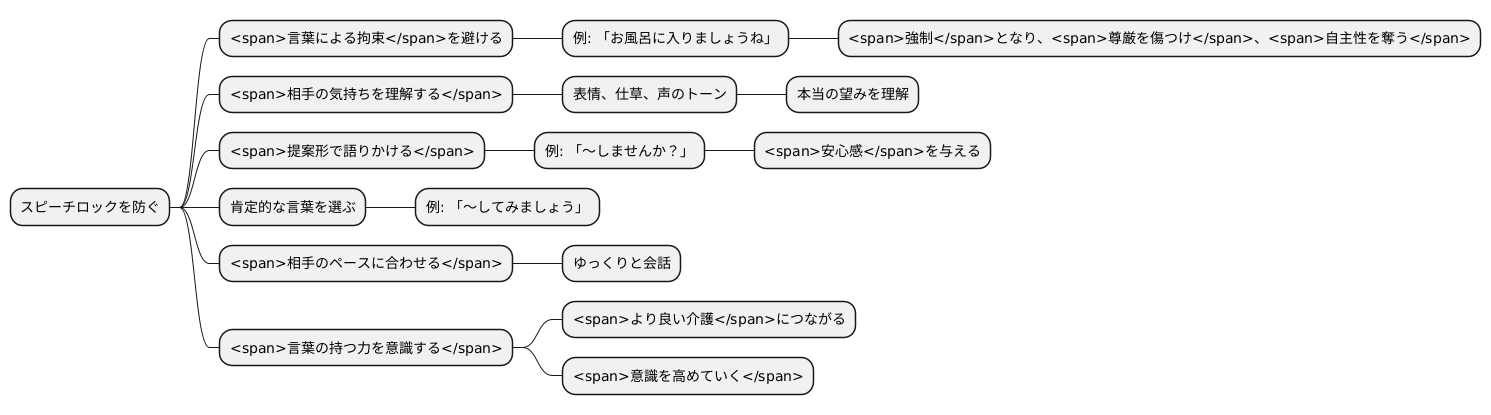

スピーチロックを防ぐには

言葉による行き詰まりを防ぐには、まず、自分が話す言葉が相手にどう響くかをじっくり考えることが大切です。たとえば、命令口調や否定的な言葉遣いは、相手を萎縮させてしまうことがあります。ですから、相手の気持ちを尊重した、温かい言葉を選ぶように心がけましょう。

たとえば、「~しないで」と禁止するのではなく、「~してみませんか」と提案してみましょう。また、「なぜ~しないの?」と責めるような聞き方ではなく、「何かお困りですか?」と優しく尋ねてみましょう。このように、ほんの少し言葉遣いを工夫するだけで、相手に与える印象は大きく変わります。

また、会話のリズムも大切です。早口で一方的に話してしまうのではなく、相手のペースに合わせて、じっくりと耳を傾けましょう。うなずいたり、相づちを打ったりしながら、「うんうん、そうだったんですね」と共感の気持ちを伝えることも大切です。

相手の気持ちを理解しようと努め、温かく寄り添う姿勢で接することで、お互いの信頼関係が育まれ、言葉の行き詰まりも自然と防ぐことができます。焦らず、ゆっくりと、相手との心の繋がりを大切にすることが、スムーズなコミュニケーションの鍵となります。

さらに、話しやすい雰囲気を作ることも重要です。柔らかい表情で、穏やかな声で話しかけることで、相手は安心して気持ちを打ち明けやすくなります。もし、相手が言葉に詰まってしまった場合は、無理に話させようとせず、少し間を置いて、落ち着くまで待ちましょう。そして、「大丈夫ですよ」と優しく声をかけ、安心して話せるような環境を整えることが大切です。

| ポイント | 具体的な方法 |

|---|---|

| 言葉遣い |

|

| 会話のリズム |

|

| 温かく寄り添う姿勢 |

|

| 話しやすい雰囲気 |

|

より良いコミュニケーションのために

話し言葉に潜む思い込みや決めつけをなくすことは、言葉遣いに気をつけるだけでなく、より良い意思疎通を図るための大切な一歩です。自分の話し方を振り返り、無意識に使っている言葉に潜む偏見や固定観念に気づくことで、より適切な表現方法が見えてきます。

相手を尊重した言葉を選ぶことは、信頼関係を築き、良好な人間関係を育む上で欠かせません。相手の話に耳を傾け、表情や仕草、置かれている状況をよく観察し、その人に合った伝え方を考えることが大切です。例えば、高齢者の方には、ゆっくりと話したり、難しい言葉を避けて説明したりするなどの配慮が必要です。また、認知症の方には、短い言葉で分かりやすく話しかけ、優しく穏やかな口調を心がけることが重要です。

介護の現場では、利用者一人ひとりの個性や背景、現在の状況を理解し、その人に合わせた意思疎通の方法を見つけることが重要です。言葉だけでなく、表情や態度、身振り手振りも大切なコミュニケーションツールです。笑顔で接し、穏やかな雰囲気の中で話しかけることで、利用者の心を開き、安心感を与えることができます。

言葉によるコミュニケーションが難しい利用者には、絵カードや身振り、表情など、言葉以外の方法も積極的に活用することで、意思疎通を図ることができます。また、利用者の好きな音楽を流したり、一緒に歌を歌ったりするなど、言葉以外の方法で心の交流を深めることも大切です。常に利用者の気持ちに寄り添い、温かい心で接することで、より良い介護を提供することに繋がります。

| コミュニケーションのポイント | 具体的な方法 | 対象者 |

|---|---|---|

| 思い込みや決めつけをなくす | 自分の話し方を振り返り、無意識に使っている言葉に潜む偏見や固定観念に気づく | 全ての人 |

| 相手を尊重した言葉を選ぶ | 相手の話に耳を傾け、表情や仕草、置かれている状況をよく観察し、その人に合った伝え方を考える | 全ての人 |

| 高齢者への配慮 | ゆっくりと話したり、難しい言葉を避けて説明したりする | 高齢者 |

| 認知症の方への配慮 | 短い言葉で分かりやすく話しかけ、優しく穏やかな口調を心がける | 認知症の方 |

| 個別の状況に合わせた意思疎通 | 言葉だけでなく、表情や態度、身振り手振りも大切なコミュニケーションツールとして活用する | 介護利用者 |

| 言葉以外のコミュニケーション | 絵カードや身振り、表情、音楽、歌など、言葉以外の方法も積極的に活用する | 言葉によるコミュニケーションが難しい利用者 |

まとめ

人が言葉を話すこと、これは当たり前のようでいて、実はとても大切な権利です。しかし、介護の場面では、意図せずこの権利を奪ってしまうことがあります。それが「言葉による拘束」、つまりスピーチロックです。一見、何気ない会話の中にも、実はスピーチロックは潜んでいます。例えば、高齢者の方へ良かれと思って「今日はお風呂に入りましょうね」と声をかけたとしても、もしその方がまだ心の準備ができていなかったら、それは強制となってしまいます。このような言葉かけは、相手の尊厳を傷つけ、自主性を奪い、精神的な負担を与える可能性があります。

では、どのようにすればスピーチロックを防ぎ、より良い関係を築くことができるのでしょうか。まず大切なのは、相手の気持ちを理解しようとする姿勢です。表情や仕草、声のトーンなど、言葉以外のサインにも注意深く耳を傾け、本当に何を望んでいるのか、何を伝えようとしているのかを感じ取ることが重要です。「~しましょう」といった命令形ではなく、「~しませんか?」といった提案の形で優しく語りかけることも効果的です。また、「~してはいけません」といった否定的な言葉ではなく、「~してみましょう」といった肯定的な言葉を選ぶことで、相手は安心感を得ることができます。さらに、会話のペースも大切です。急かすことなく、相手のペースに合わせてゆっくりと会話を進めることで、相手は自分の考えや気持ちを伝える余裕を持つことができます。

言葉は、人を勇気づける力も、傷つける力も持っています。介護の現場では、この言葉の持つ力の大きさを常に意識し、利用者の方々の尊厳を守り、より良い介護を提供するために、スピーチロックへの意識を高めていくことが大切です。