福祉の心構え:自分を知る大切さ

介護を学びたい

先生、「自己覚知」って、介護や介助でどういう意味を持つんでしょうか? ちょっと分かりにくいんですけど…

介護の研究家

そうだね、少し難しい言葉だね。「自己覚知」とは、自分がどんな考え方や得意・不得意を持っているか、どんな気持ちで仕事をしているかを、自分自身でよく理解している状態のことだよ。福祉の仕事では、特に大切なんだ。

介護を学びたい

つまり、自分の考えや気持ちを理解していないと、相手に良くない影響を与えるってことですか?

介護の研究家

その通り!例えば、自分の考え方に偏りがあるのに気づいていないと、利用者さんの状況をきちんと理解せず、間違った対応をしてしまう可能性がある。だから、常に自分を振り返り、自分の強みや弱みを理解することが大切なんだよ。

自己覚知とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、「自己覚知」という用語があります。これは、お年寄りや体の不自由な方などを支える福祉の仕事をする人が、自分が持っている知識や技術、人となり、福祉に対する考え方などをどのくらい理解し、身につけているかを自分で認識していることを指します。もし、支援が必要な方の性格や家族の状況、生活の環境などをきちんと理解せずに、自分の考えだけで判断したり、偏った見方や先入観で接したりすると、良くない結果につながる危険性があることを示しています。

はじめに

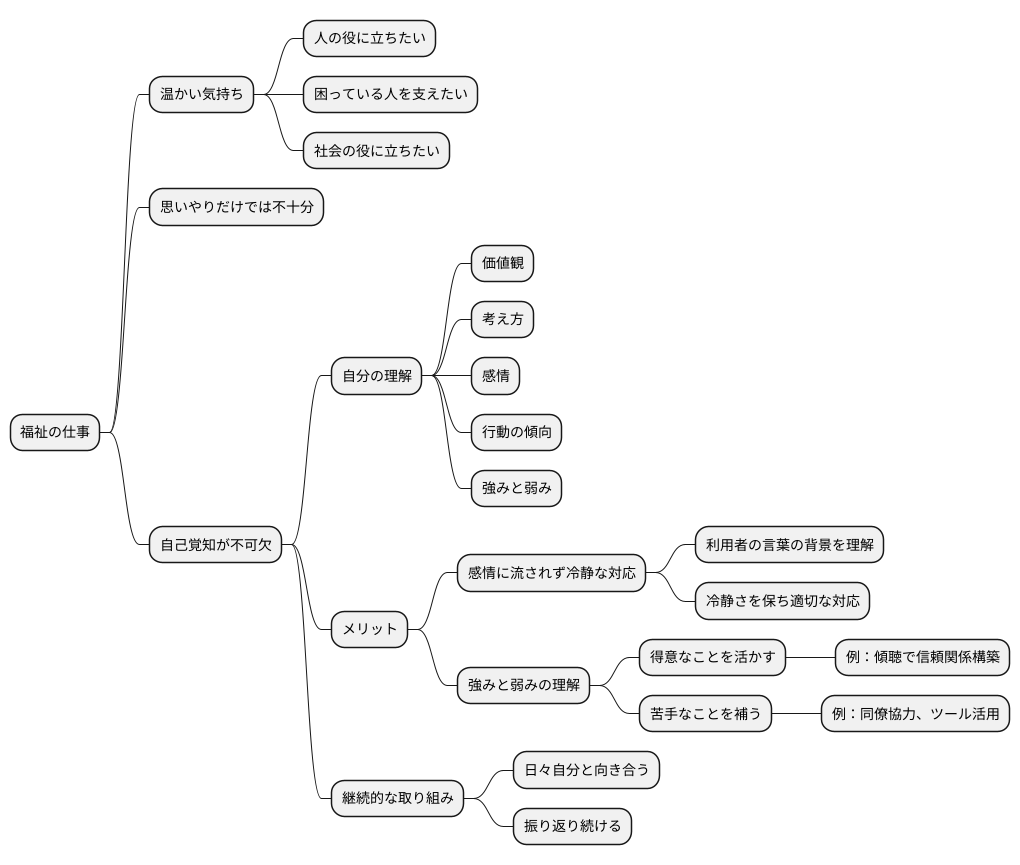

人の役に立ちたい、困っている人を支えたい、そんな温かい気持ちから福祉の道を志す人は少なくありません。社会の役に立ちたいという思いは、この仕事の大きな原動力となるでしょう。しかし、人の人生に寄り添う福祉の仕事は、思いやりだけでは十分ではありません。真に質の高い支援を提供するためには、専門家として確かな知識と技術を身につける必要があるのはもちろんのこと、自分自身について深く理解する「自己覚知」が不可欠です。

自己覚知とは、自分の価値観や考え方、感情、行動の傾向、強みと弱みなどを客観的に見つめ、理解することです。自分がどのような時に喜びを感じ、どのような時に落ち込むのか、どのような場面で自信を持ち、どのような場面で不安になるのか。これらを把握することで、感情に流されることなく、冷静に状況を判断し、適切な対応ができるようになります。例えば、利用者の方から厳しい言葉を投げかけられた時、自己覚知ができていないと、感情的に反発したり、深く傷ついてしまったりする可能性があります。しかし、自己覚知ができている人は、なぜ利用者の方がそのような言葉を発したのか、その背景にある気持ちや状況を理解しようと努め、冷静さを保ちながら適切な対応をすることができるでしょう。

また、自己覚知は、自分自身の強みと弱みを理解する上でも重要です。自分の得意なことを活かし、苦手なことを補うように意識することで、より効果的な支援を提供することができます。例えば、傾聴が得意な人は、利用者の方の気持ちを丁寧に聞き取り、共感することで信頼関係を築くことができるでしょう。一方で、書類作成が苦手な人は、同僚に協力を仰いだり、ツールを活用したりすることで、業務を円滑に進めることができます。

自己覚知は、一朝一夕でできるものではありません。日々、自分自身と向き合い、振り返りを続けることが大切です。このブログ記事では、これから福祉の仕事に携わる方、そして既に現場で活躍されている方に向けて、自己覚知の方法やその重要性について、さらに詳しく解説していきます。

自分を知るということ

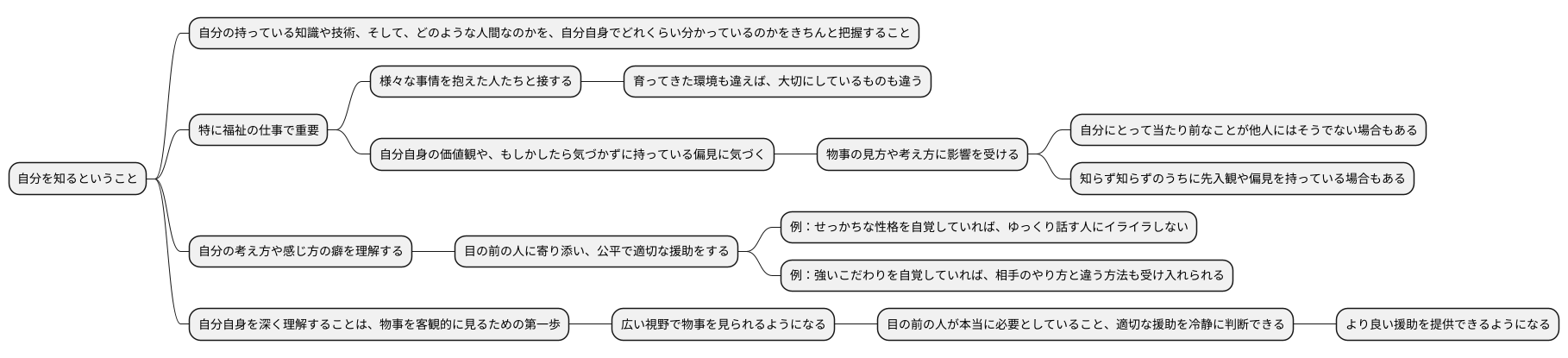

自分を知るということは、どういうことでしょうか。それは、自分の持っている知識や技術、そして、どのような人間なのかを、自分自身でどれくらい分かっているのかをきちんと把握することです。

特に、福祉の仕事をしていると、様々な事情を抱えた人たちと接することになります。育ってきた環境も違えば、大切にしているものも違います。だからこそ、自分自身の価値観や、もしかしたら気づかずに持っている偏見に気づくことがとても大切です。人は誰でも、育った環境や経験によって、物事の見方や考え方に影響を受けています。例えば、自分が当たり前だと思っていることが、他の人にとっては当たり前ではない場合もあります。また、知らず知らずのうちに、特定の人たちに対して、先入観や偏見を持っている場合もあるかもしれません。

自分の考え方や感じ方の癖を理解することで、目の前の人に寄り添い、公平で適切な援助をすることができるようになります。例えば、自分がせっかちな性格だと自覚していれば、ゆっくりとしたペースで話す人にイライラするのではなく、「この人は、話す時に時間をかける人なんだな」と理解し、落ち着いて話を聞くことができます。また、自分が特定のことに対して強いこだわりを持っていると分かっていれば、相手が自分のやり方と違う方法を選んだとしても、頭ごなしに否定するのではなく、「そういうやり方もあるんだな」と受け入れることができます。

自分自身を深く理解することは、物事を客観的に見るための第一歩です。自分の感情や考え方に囚われず、広い視野で物事を見られるようになると、目の前の人が本当に必要としていることは何か、どうすればその人に適切な援助ができるのかを、冷静に判断できるようになります。そして、より良い援助を提供できるようになるでしょう。

独断や偏見の危険性

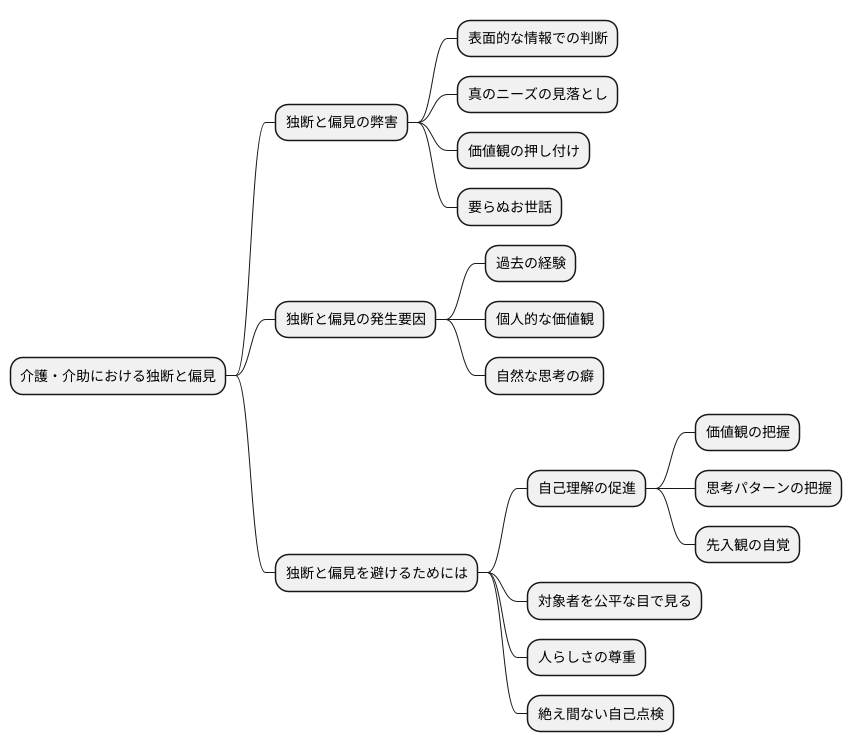

人は誰でも、自分自身の経験や知識に基づいて物事を考え、判断するものです。これは自然なことであり、必ずしも悪いことではありません。しかし、介護や介助の場面においては、この自然な思考の癖が、時に思わぬ落とし穴となることがあります。自分では気づかないうちに、過去の経験や個人的な価値観によって、目の前の相手を決めつけてしまうことがあるからです。これを独断や偏見と言います。

例えば、高齢のご夫婦の介護に携わっているとしましょう。奥様がご主人に対して、一見すると厳しい口調で接している場面を目にしたとします。もし、そこで「奥様はご主人を大切に思っていないのではないか」と決めつけてしまうと、どうなるでしょうか。もしかしたら、ご夫婦には長年連れ添ってきた中で培われた特別なコミュニケーション方法があるのかもしれません。あるいは、奥様自身も介護の負担を抱えており、精一杯の対応をしているのかもしれません。

表面的な情報だけで判断し、自分の価値観を押し付けてしまうと、真のニーズを見落とすことになります。奥様の言葉の裏にある気持ち、ご夫婦の関係性、そしてそれぞれの状況を丁寧に理解しようと努めなければ、適切な支援を提供することはできません。場合によっては、良かれと思って行ったことが、ご夫婦にとって余計なお世話になってしまうことさえあるのです。

独断や偏見を避けるためには、まず自分自身をよく理解することが大切です。自分の価値観や考え方、そしてどのような時に先入観にとらわれやすいかを把握することで、対象者を公平な目で見て、その人らしさを尊重した対応ができるようになります。常に自分の心に問いかけてみましょう。「私は本当に相手のことを理解しようとしているだろうか?」と。この絶え間ない自己点検こそが、より良い介護、より良い介助へと繋がる第一歩なのです。

学び続ける姿勢

人のお世話をする仕事は、常に学び続けることが大切です。社会の移り変わりや新しく出てくる問題に対応するためには、知識や技術を高めるだけでなく、人として成長することも重要です。

研修や勉強会に参加することはもちろんのこと、日々の仕事の中でも経験を振り返り、自分の行動や考え方をよく考えることで、自分自身をより深く理解することができます。例えば、うまくいったこと、うまくいかなかったことを記録し、なぜそうなったのか、どうすればもっと良くなるのかを考えることは、学びを深める上で非常に有効です。また、他の職員と意見交換をする場を設けることで、自分とは異なる視点や考え方に触れ、視野を広げることができます。

さらに、利用者の方々から学ぶことも忘れてはいけません。利用者の方々はそれぞれ異なる人生を歩んでこられており、その経験や知識は私たちにとって貴重な学びの機会となります。日々の関わりの中で、丁寧に耳を傾け、共感する姿勢を持つことで、多くのことを学ぶことができます。

このように、様々な方法で学び続けることで、知識や技術だけでなく、人間性も豊かになり、より質の高い、温かいサービス提供につながります。常に学び続ける姿勢を持つことは、人のお世話をする仕事において、なくてはならないものです。

より良い支援のために

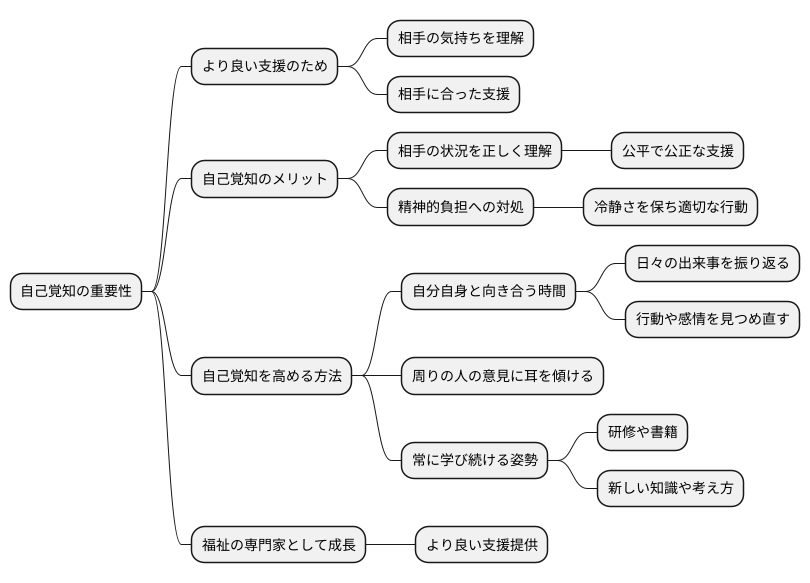

より良い支援を行うためには、支援を行う側である私たち自身の心持ちや考え方をよく理解することが何よりも大切です。この、自分自身を深く知ることを「自己覚知」と言います。福祉の仕事は、人と人との繋がりで成り立っています。目の前にいる方の気持ちをしっかりと受け止め、その方に合った支援を行うためには、まず自分自身の考え方や感じ方、癖などを知っておく必要があるのです。

自己覚知が深まると、相手の方の状況をより正しく理解できるようになります。例えば、自分自身が特定のことに対して強い苦手意識を持っていると、知らず知らずのうちに同じような状況にある相手の方を避けてしまったり、無意識のうちに決めつけてしまったりする可能性があります。しかし、自分自身の苦手意識に気づいていれば、そのような偏った見方や行動に気づくことができ、公平で公正な支援ができます。

また、福祉の仕事は、時に精神的に大きな負担がかかることもあります。大変な状況に直面した時、自分自身の感情にうまく対処できなければ、冷静さを失い、適切な対応ができなくなってしまうかもしれません。自己覚知によって自分自身の心の状態を把握していれば、辛い時や苦しい時にも冷静さを保ち、適切な行動をとることができるのです。

自己覚知を高めるためには、自分自身と向き合う時間を持つことが大切です。日々のできごとを振り返り、自分の行動や感情をじっくりと見つめ直してみましょう。また、周りの人からの意見に耳を傾けることも重要です。自分では気づかない一面を周りの人が教えてくれることもあります。そして、常に学び続ける姿勢を持ち続けましょう。研修や書籍を通して新しい知識や考え方を学ぶことで、自分自身の視野を広げ、より深く物事を考えることができるようになります。

自己覚知は、福祉の専門家として成長していく上で欠かせない要素です。自分自身を理解し、常に学び続けることで、目の前の方に寄り添い、より良い支援を提供できる福祉の専門家へと成長していきましょう。

まとめ

福祉の仕事は、人々の暮らしを支える大切な仕事です。その中で、より質の高い支援を提供するためには、働く私たち自身の心持ちや考え方をよく理解することが何よりも重要になります。これを自己覚知と言います。

自己覚知とは、自分自身の価値観やものの考え方、得意なことや不得意なこと、どのような時に喜びを感じ、どのような時に悲しみや怒りを感じるのかなど、自分自身について深く理解することです。自分の感情や行動の傾向を把握することで、利用者の方々との関わりの中で、自分の感情に振り回されたり、誤解に基づいた対応をしてしまったりすることを防ぐことができます。

例えば、自分の中に「高齢者は皆、体が弱いはずだ」といった思い込みがあると、必要以上に手助けをしてしまったり、逆に「自立しているはずだ」と思い込んで、必要な支援を見落としてしまう可能性があります。このような思い込みや偏見は、適切な支援を妨げる大きな要因となります。だからこそ、自分自身の価値観や考え方を常に省み、利用者の方一人ひとりの状況を丁寧に把握することが大切です。同じ高齢者の方でも、お一人おひとり、生活の状況や考え方は違います。それぞれの状況を正しく理解し、その方に合った支援を提供することで、真に寄り添った支援が可能になります。

また、福祉の仕事は、日々新しい知識や技術を学ぶ必要のある仕事です。利用者の方々の状況も変化していくため、常に学び続け、自分自身を向上させていく姿勢が求められます。研修や勉強会に参加したり、先輩の助言に耳を傾けたり、様々な方法で学びを深め、福祉の専門家としての成長を目指していくことが大切です。

このように、自己覚知を深め、学び続けることで、利用者の方々の幸せに貢献できる質の高い支援を提供できるようになります。そして、それは同時に私たち自身の喜びややりがいにも繋がっていくでしょう。これからも、人々の幸せのために、努力を続けていきましょう。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 自己覚知の重要性 | 質の高い支援提供には、自分自身の価値観、考え方、得意・不得意、喜怒哀楽の理解(自己覚知)が重要。 |

| 自己覚知の効果 | 感情に振り回されず、誤解に基づいた対応を防止。思い込みや偏見による不適切な支援を回避。 |

| 利用者への配慮 | 利用者一人ひとりの状況(生活、考え方)を丁寧に把握し、個々に合った支援を提供。 |

| 継続的な学習 | 福祉の仕事は、常に新しい知識・技術の習得が必要。研修、先輩の助言、様々な方法で学び続ける。 |

| 自己覚知と学習の成果 | 利用者の幸せに貢献できる質の高い支援提供、自身の喜びややりがいに繋がる。 |