介護におけるリスクマネジメント

介護を学びたい

先生、「リスクマネジメント」って、よく聞くんですけど、介護の現場で具体的にどういうことをするのか、よくわからないんです。

介護の研究家

そうだね。「リスクマネジメント」は、事故が起きる前に、何が危ないかを考えて、事故が起きないように工夫したり、もしもの時にきちんと対応できるように準備しておくことだよ。たとえば、お年寄りがベッドから転落しそうになったら、あらかじめベッド柵を上げておくとかね。

介護を学びたい

なるほど。でも、どんな事故が起きそうか、事前に全部わかるのは難しくないですか?

介護の研究家

確かにそうだね。だから、普段から「ヒヤリ・ハット」したことを記録して、みんなで情報を共有することが大切なんだ。そうすれば、小さな出来事からでも危険を予測して、対策を考えられるようになるよ。

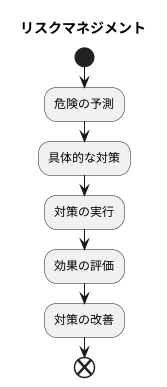

リスクマネジメントとは。

「介護」と「介助」について、事故を防ぐための方法をまとめた『危険管理』について説明します。危険管理とは、介護で起こる事故の原因を調べ、次に同じ事故が起きないように対策を考え、管理することです。危険管理を行うことで、情報の漏れや事故を減らし、事故が起きた時にも素早く対応できるようになります。事故の原因や危険なことは、日々のちょっとした危ない場面から見つけ、調べ、評価します。そして、それらに対して対策を立てます。対策したことは、施設全体に知らせて、管理することが大切です。また、対処方法を書いた手引書を作ることも必要です。

リスクマネジメントとは

人々が安心して暮らせるよう、危険を予測し、未然に防ぐための活動がリスクマネジメントです。これは、私たちの生活の様々な場面で重要ですが、特に介護現場では欠かせません。

介護を受ける人にとって、住み慣れた場所や施設は生活の基盤です。そこで安心して日々を過ごすためには、安全な環境が不可欠です。しかし、介護現場では、転倒による骨折や、食事の際の誤嚥、薬の飲み間違い、感染症の拡大など、様々な危険が潜んでいます。これらの危険を放置することは、命に関わる重大な事故に繋がる可能性があります。

リスクマネジメントは、これらの事故を未然に防ぐための一連の活動です。まず、現場をよく観察し、どんな危険が潜んでいるかを予測します。例えば、床に物が散乱している、手すりが設置されていない、照明が暗いといった点が危険につながる可能性があります。次に、予測された危険に対して、具体的な対策を考えます。例えば、床の整理整頓、手すりの設置、照明の明るさの調整などが挙げられます。そして、考えた対策を実行し、その効果を評価します。評価に基づいて、対策を改善していくことで、より効果的なリスクマネジメントを実現できます。

リスクマネジメントは、単に事故を防ぐだけでなく、介護を受ける人の生活の質を高めることにも繋がります。安全な環境が確保されれば、安心して日常生活を送ることができ、自立した生活を支援することに繋がります。また、介護を提供する側も、安心して仕事に取り組むことができます。つまり、リスクマネジメントは、介護を受ける人、提供する人、双方にとってより良い介護を実現するための重要な取り組みと言えるでしょう。

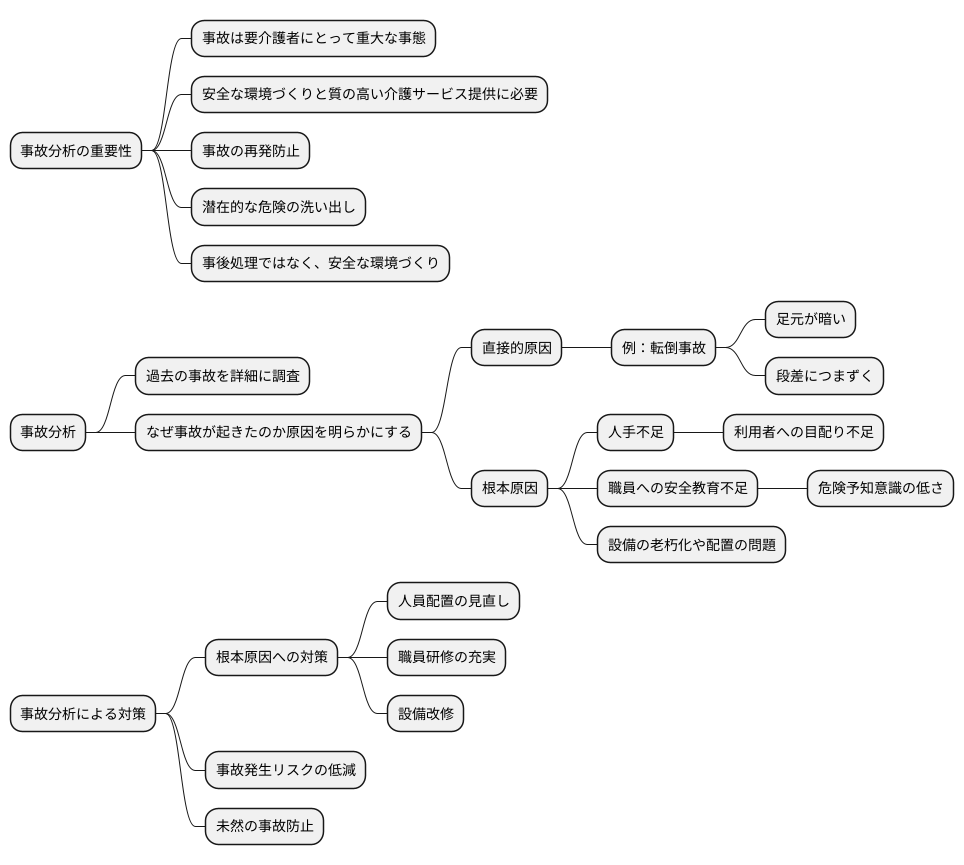

事故分析の重要性

事故は、誰にとっても望ましいものではありません。特に、要介護者の方々にとって、事故は命に関わる重大な事態になりかねません。そのため、介護現場における事故分析は、安全な環境を築き、質の高い介護サービスを提供するために欠かせないものです。事故分析とは、過去の事故を詳しく調べ、なぜその事故が起きてしまったのか、その原因を明らかにする取り組みです。

事故が起きた時、目に見える直接的な原因だけに注目しがちです。例えば、転倒事故であれば、足元が暗かった、段差につまずいた、などが原因として考えられます。しかし、事故分析では、そのような表面的な原因だけでなく、もっと奥深くにある根本原因を探る必要があります。もしかしたら、人手が足りず、一人ひとりの利用者の方への目配りが行き届いていなかったのかもしれません。あるいは、職員への安全教育が不十分で、危険予知の意識が低かったのかもしれません。また、設備の老朽化や配置の問題が事故につながった可能性も考えられます。

事故分析によってこれらの根本原因を突き止め、適切な対策を講じることで、同じような事故の再発を防ぐことができます。例えば、人員配置を見直したり、職員研修の内容を充実させたり、設備を改修したりすることで、事故発生のリスクを減らすことができます。さらに、事故分析は、潜在的な危険を洗い出すことにも役立ちます。まだ事故は起きていないものの、今後事故につながる可能性のある危険な状態を早期に発見し、改善することで、未然に事故を防ぐことができます。事故分析は、単なる事後処理ではなく、より安全な介護環境を築き、利用者の方々の生活の質を守るための重要な取り組みと言えるでしょう。

対策と管理

事故を防ぐためには、起こってしまった事故の原因をしっかりと調べ、再発防止のための対策を考え、実行し、きちんと管理していくことが大切です。対策は、具体的にどのような行動をとるのかを明確にし、誰が、いつ、どのように行うのかを具体的に決める必要があります。

例えば、転倒の危険性が高い利用者の方に対しては、定期的に様子を見に行く、歩行を助ける道具を使う、手すりを設置する、部屋の照明を明るくするなどの対策が考えられます。

また、薬の飲み間違いを防ぐためには、薬の種類や量を何度も確認する手順を徹底する、薬を管理するための仕組みを導入する、利用者の方一人ひとりに合わせた薬の管理方法を検討するなどの対策が考えられます。薬をいつ、どのように飲むのかを分かりやすく説明することも重要です。

これらの対策を確実に行うためには、担当者への丁寧な指導や訓練、作業手順書の作成が必要です。また、定期的にミーティングを開き、情報共有や課題の解決を図ることも大切です。

さらに、対策の効果を定期的に調べ、必要に応じてより良い方法に変えていくことで、より効果的な危険管理が可能になります。記録をこまめに取ることで、状況の把握がしやすくなり、改善すべき点も見つけやすくなるでしょう。

利用者の方にとって安全で安心できる環境を作るためには、関係者全員が協力し、継続的に努力していくことが重要です。

| 事故の種類 | 対策 | 実施事項 |

|---|---|---|

| 転倒 | 定期的な見守り | 頻度や方法を明確化 |

| 歩行補助具の使用 | 適切な道具の選定と使用方法の指導 | |

| 手すりの設置 | 設置場所や種類を検討 | |

| 照明の明るさの確保 | 適切な明るさの基準を設定 | |

| 薬の飲み間違い | 薬の種類や量の確認手順の徹底 | 複数人での確認や記録の徹底 |

| 薬管理システムの導入 | システムの選定と使用方法の研修 | |

| 個別対応の薬管理方法 | 利用者の状態に合わせた方法を検討 | |

| 服薬指導 | 分かりやすい説明と確認 |

共通事項

- 担当者への指導・訓練

- 作業手順書の作成

- 定期的なミーティングによる情報共有と課題解決

- 対策効果の確認と改善

- こまめな記録

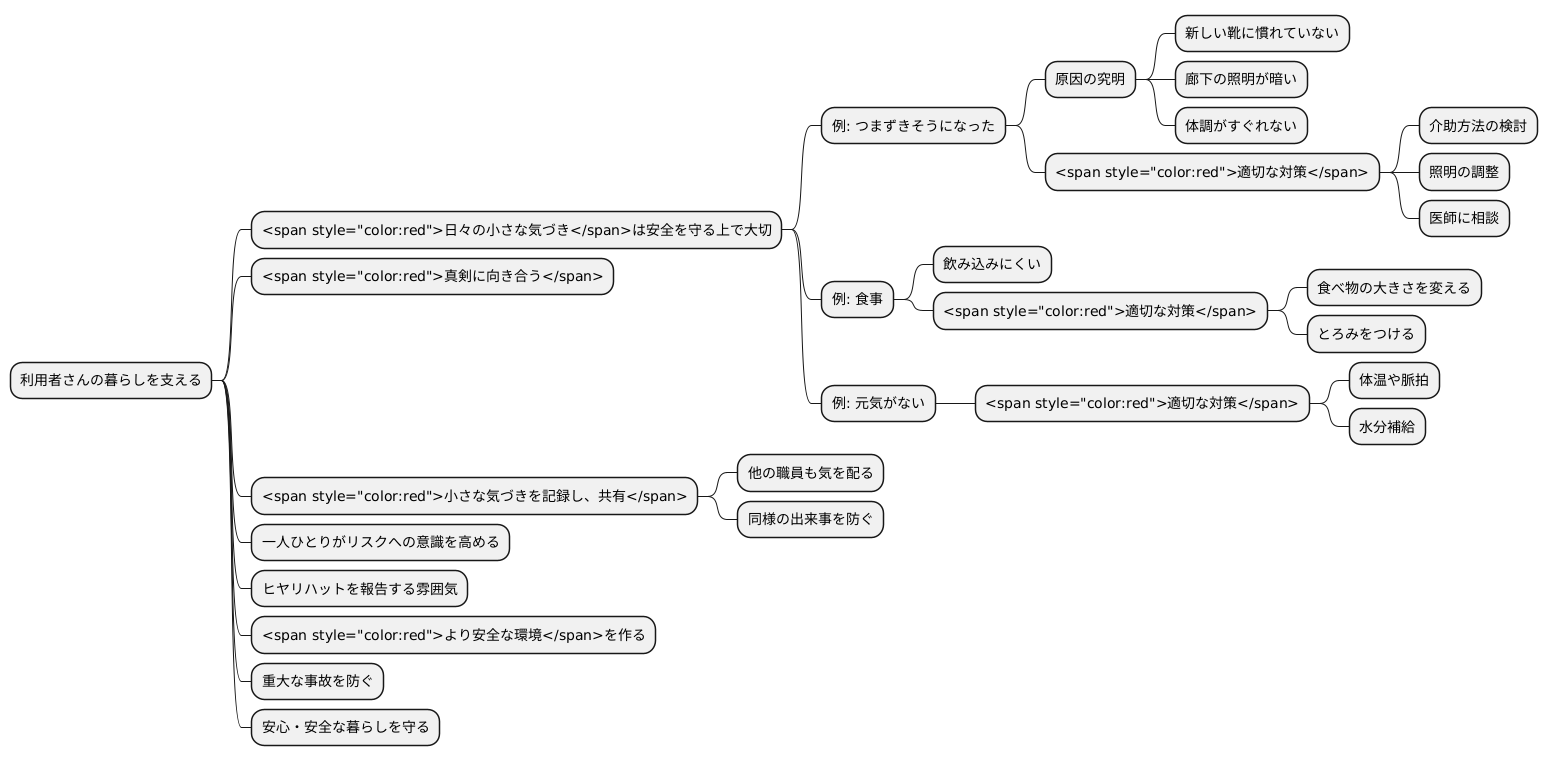

日々の気づき

利用者さんの暮らしを支える中で、日々の小さな気づきは安全を守る上で何よりも大切です。毎日の業務の中では、「もう少しでつまずきそうだった」「食事がうまく飲み込めなかったようだ」「いつもより元気がないように見える」といった小さな変化や出来事にしばしば出会います。こうした些細な出来事を「ヒヤリハット」や「小さなトラブル」として見過ごすことなく、真剣に向き合うことが重要です。

例えば、利用者さんがつまずきそうになった時、その原因を探ることが大切です。もしかしたら、新しい靴に慣れていないのかもしれませんし、廊下の照明が暗くて足元が見えにくかったのかもしれません。あるいは、体調がすぐれず、ふらついていたのかもしれません。原因を突き止めることで、靴を履き慣れるまでの介助方法を検討したり、照明の明るさを調整したり、医師に相談するなど、適切な対策を講じることが可能になります。

また、食事がうまく飲み込めない様子が見られた時には、食べ物の大きさを変えたり、とろみをつけるなどの工夫が必要になります。いつもより元気がないように見える場合は、体調の変化を見逃さないよう、体温や脈拍を測ったり、水分補給を促したりするなどの対応が必要です。

こうした小さな気づきを記録し、共有することで、他の職員も同じように気を配り、同様の出来事が起こるのを防ぐことができます。一人ひとりがリスクに対する意識を高め、「ヒヤリハット」や「小さなトラブル」を積極的に報告する雰囲気作りが、より安全な環境を作っていくことにつながります。小さな気づきを大切にし、日々の業務の中で活かしていくことが、重大な事故を防ぎ、利用者さんの安心・安全な暮らしを守ることにつながるのです。

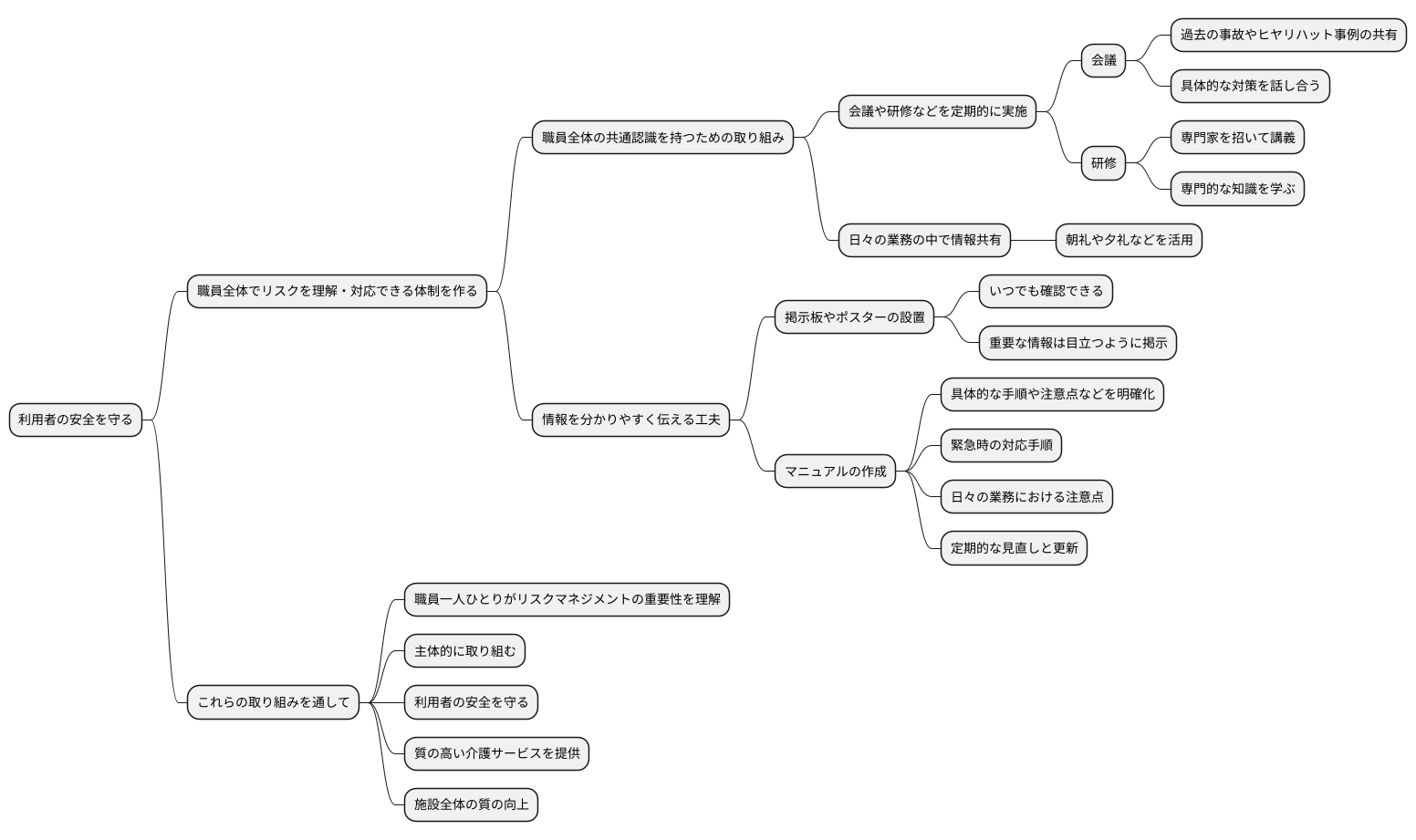

情報共有と周知徹底

利用者の安全を守るためには、一人ひとりの職員がリスクを理解し、対応できる体制を作ることが大切です。そのため、施設全体でリスクに関する情報を共有し、隅々まで周知徹底する必要があります。

まずは、職員全体の共通認識を持つための取り組みとして、会議や研修などを定期的に実施しましょう。リスクマネジメントの大切さを伝え、職員一人ひとりの意識を高めることが重要です。会議では、過去の事故やヒヤリハット事例などを共有し、具体的な対策を話し合うことで、理解を深めることができます。研修では、専門家を招いて講義を行うなど、より専門的な知識を学ぶ機会を提供することも効果的です。また、日々の業務の中で、朝礼や夕礼などの短い時間を使って、重要な情報を共有することも欠かせません。

さらに、情報を分かりやすく伝える工夫も必要です。例えば、施設内に掲示板やポスターなどを設置し、リスクに関する情報を掲示することで、職員はいつでも確認できます。重要な情報や更新情報は、目立つように掲示するなどの工夫も大切です。また、マニュアルを作成し、具体的な手順や注意点などを明確化することも重要です。マニュアルは、緊急時の対応手順だけでなく、日々の業務における注意点なども含めることで、職員が適切な対応を取れるようサポートする役割を果たします。定期的にマニュアルの内容を見直し、更新することも忘れてはいけません。

これらの取り組みを通して、職員一人ひとりがリスクマネジメントの重要性を理解し、主体的に取り組むように促すことが、利用者の安全を守り、質の高い介護サービスを提供することに繋がります。そして、施設全体の質の向上にも大きく貢献するでしょう。

マニュアル整備の重要性

事故を防ぎ、利用者の皆様に安心して日々を過ごしていただくためには、確かな手順書が必要です。この手順書を作ることは、危険をあらかじめ見つけ、備えることに繋がります。手順書には、どんな危険が潜んでいるのかを見つけ出す方法や、危険を減らすための具体的な方法、もしもの時に素早く対応するための方法などを、細かく書き記す必要があります。手順書の内容は、常に最新の状態にしておかなければなりません。そのため、定期的に見直し、必要な修正を加えることが大切です。分かりやすく使いやすい手順書を作ることで、働く人たちの理解を深め、適切な行動に繋げることができます。手順書は、危険管理の土台となるものであり、安全な介護の場を作るための大切な道具です。手順書を適切に作り、活用することで、危険に対応する力を高め、より安全で安心な介護の提供へと繋がるのです。

例えば、食事の介助に関する手順書を考えてみましょう。食事介助は、誤嚥や窒息などの危険が伴います。手順書には、利用者一人ひとりの食べ物の形態や姿勢、介助の方法などを具体的に記載することで、事故を未然に防ぐことができます。また、万が一、窒息などが発生した場合の緊急時の対応手順も明確に記載しておく必要があります。具体的には、背部叩打法や腹部突き上げ法などの実施方法、救急車を呼ぶ際の連絡先などを記載することで、迅速かつ適切な対応が可能になります。

入浴介助の手順書では、転倒や溺水の危険に備える必要があります。利用者の状態に合わせた入浴方法、浴室内の温度管理、浴槽への出入りの介助方法などを手順書に記載することで、安全な入浴介助を実現できます。緊急時には、速やかに他の職員を呼び、利用者の状態を確認し、必要に応じて救急車を呼ぶなどの手順を記載しておくことが重要です。このように、それぞれの場面に応じた手順書を作成し、活用することで、様々な危険を予測し、未然に防ぐとともに、もしもの時にも落ち着いて対応できる体制を整えることができます。手順書の整備は、利用者の安全を守るだけでなく、働く人たちの負担軽減にも繋がる重要な取り組みです。

| 場面 | 想定される危険 | 手順書への記載事項 | 緊急時対応 |

|---|---|---|---|

| 食事介助 | 誤嚥、窒息 | 利用者ごとの食べ物の形態、姿勢、介助方法 | 背部叩打法、腹部突き上げ法、救急連絡先 |

| 入浴介助 | 転倒、溺水 | 利用者の状態に合わせた入浴方法、浴室内の温度管理、浴槽への出入りの介助方法 | 他の職員への連絡、利用者の状態確認、救急連絡 |