リハビリと社会福祉の連携

介護を学びたい

先生、「リハビリテーション・ソーシャルワーカー」って、よく聞くんですけど、実際は何をする人なのか、よくわからないんです。介護や介助をする人とは違うんですか?

介護の研究家

良い質問だね。たしかに、介護や介助と混同しやすいよね。「リハビリテーション・ソーシャルワーカー」は、リハビリを受けている人が社会復帰しやすいように、社会福祉の面から支援する人のことなんだ。例えば、住む場所の確保や、仕事を探す手伝い、福祉サービスの紹介などを行うんだよ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、介護や介助はしないんですか?

介護の研究家

基本的には、直接的な介護や介助は行わないよ。体の機能回復を助けるのがリハビリの専門家、生活のサポートをするのが介護や介助の専門家だとすれば、「リハビリテーション・ソーシャルワーカー」は社会復帰という目標に向けて、本人や家族の相談に乗り、様々な社会資源とつなげる役割を担うんだ。

リハビリテーション・ソーシャルワーカーとは。

「介護」と「介助」といった言葉遣いについて説明します。社会復帰を目指す人々を支援する中で福祉の仕事を行う人のことを『リハビリテーション・ソーシャルワーカー』と言います。この仕事はまだ明確に定まった職業ではなく、社会福祉士や生活指導員、医療ソーシャルワーカー、相談員など、様々な呼び名で呼ばれる人たちが携わっています。

社会復帰を支える専門職

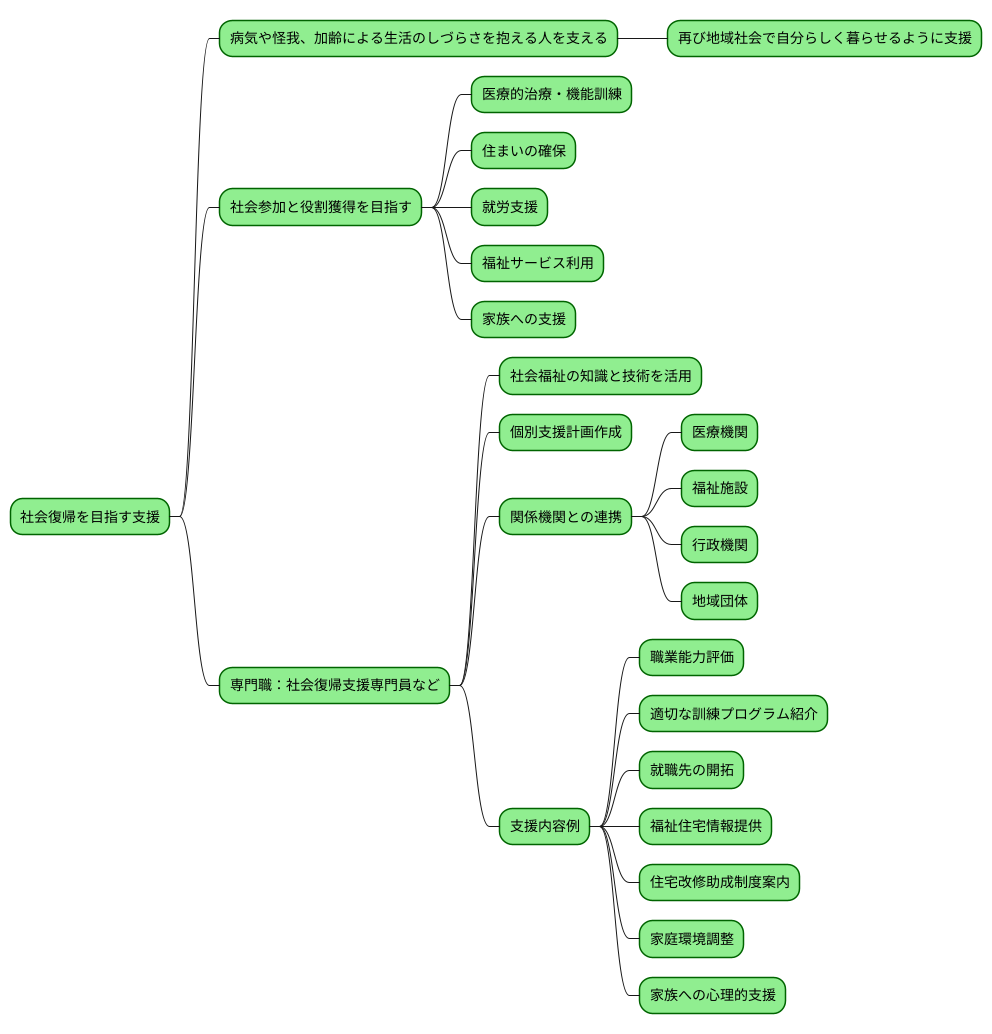

病気や怪我、あるいは加齢によって、以前のように体が動かなくなったり、生活のしづらさを抱えることは少なくありません。このような困難を抱える人々が、再び地域社会で自分らしく暮らせるように支えるのが、社会復帰を目指す支援です。

社会復帰を目指す支援は、単に身体機能の改善を目指すだけではありません。仕事や学校、家庭、地域社会など、その人が再び社会の一員として参加し、役割を果たせるようになることを目指します。そのためには、医療的な治療や機能訓練だけでなく、住まいの確保、就労支援、福祉サービスの利用、家族への支援など、様々な取り組みが必要となります。

この社会復帰を支える専門職として、社会復帰支援専門員などがいます。社会復帰支援専門員は、社会福祉の知識や技術を駆使し、社会復帰を目指す人々とその家族の相談に乗り、それぞれの状況に合わせた支援計画を作成します。そして、医療機関、福祉施設、行政機関、地域団体など、関係機関と綿密な連携を取りながら、必要なサービスを提供していきます。

例えば、仕事に復帰したいと考えている人に対しては、職業能力の評価を行い、適切な訓練プログラムの紹介や、就職先の開拓を行います。また、住まいの確保が課題となっている人には、福祉住宅の情報提供や、住宅改修の助成制度の案内を行います。さらに、家庭環境の調整や、家族に対する心理的な支援も行います。

社会復帰を目指す道のりは、決して平坦ではありません。しかし、社会復帰支援専門員のような専門家の支えがあれば、困難を乗り越え、再び社会で活躍できるはずです。社会復帰支援専門員は、社会復帰を目指す人々にとって、心強い味方と言えるでしょう。

多様な専門性が必要

社会復帰を目指す人々を支えるリハビリテーション・ソーシャルワーカーには、幅広い知識と深い理解が必要とされます。社会福祉の知識はもとより、医療やリハビリテーションに関する専門知識も欠かせません。

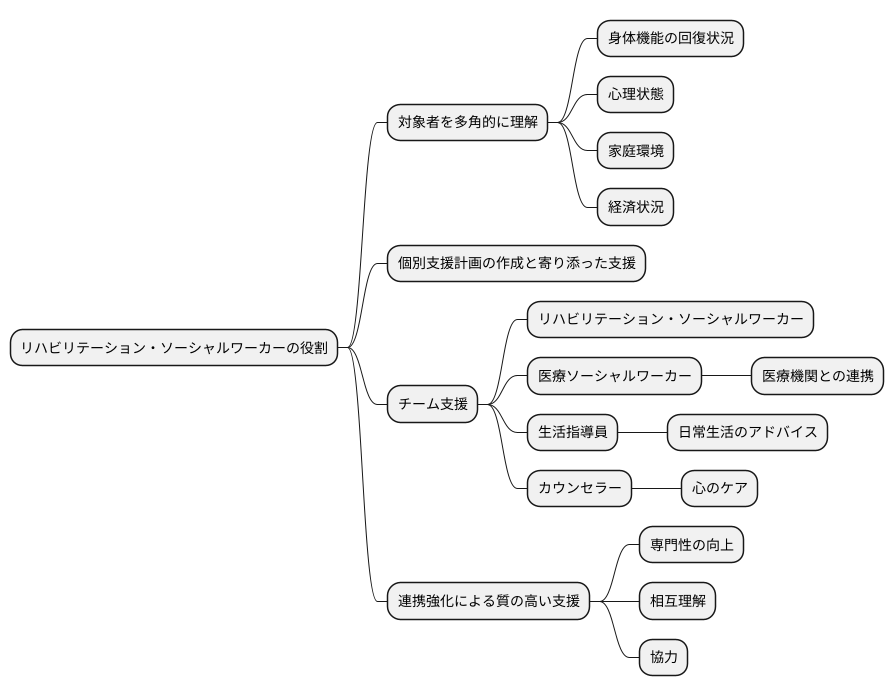

対象者を多角的に理解することが、支援の第一歩です。身体機能の回復状況だけでなく、心理状態、家庭環境、経済状況など、様々な側面から丁寧に状況把握を行います。例えば、身体機能が回復しても、家庭環境が整っていなければ、安心して社会復帰を果たすことは難しいでしょう。経済的な不安を抱えている場合も同様です。それぞれの状況を把握した上で、一人ひとりのニーズに合わせた個別支援計画を立て、寄り添った支援を提供していくことが重要です。

この重要な役割を担うのは、必ずしもリハビリテーション・ソーシャルワーカーだけに限りません。医療ソーシャルワーカー、生活指導員、カウンセラーなど、様々な専門家が関わっています。それぞれの専門性を持つ人材が、対象者の状況に応じて柔軟に連携し、チームとして支援にあたる体制が求められます。例えば、医療ソーシャルワーカーは医療機関との連携を円滑に進め、生活指導員は日常生活における具体的なアドバイスを行い、カウンセラーは心のケアを担当するなど、それぞれの強みを活かすことで、切れ目のない総合的な支援を提供することが可能となります。

今後、より質の高い支援を提供していくためには、各専門職の連携強化は不可欠です。それぞれの専門性を高めつつ、互いの役割を理解し、協力し合うことで、社会復帰を目指す人々にとって、より効果的で、安心できる支援体制を構築していくことが大切です。

相談援助の重要性

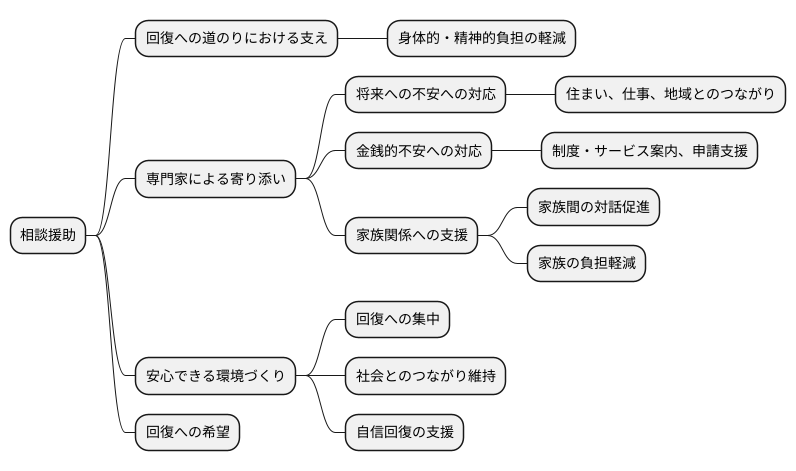

回復を目指す道のりは、身体だけでなく心にも大きな負担をかけることがあります。相談援助は、この道のりを支える上で欠かせない存在です。回復を目指す方やそのご家族は、将来への不安、金銭面での心配、家族との関係など、様々な悩みを抱えています。

相談援助の専門家は、これらの悩みに寄り添い、丁寧に向き合います。将来の生活への不安を抱える方に対しては、住まいや仕事、地域とのつながりなどを一緒に考え、計画を立てていきます。金銭的な問題については、利用できる制度やサービスを案内し、申請のお手伝いなども行います。

また、ご家族との関係で悩んでいる場合は、ご家族を含めた話し合いの場を設け、それぞれの思いを共有することで、より良い関係を築けるよう支援します。回復を目指す過程では、ご家族の協力が不可欠です。ご家族にも寄り添い、悩みや負担を軽減することで、回復を目指す方を支える体制を強化します。

相談援助は、回復を目指す方にとって、安心して回復に集中できる環境を作るだけでなく、社会とのつながりを保ち、自信を取り戻すためにも重要な役割を果たします。専門家による親身な対応は、回復への道のりを照らす灯台のように、力強く、温かく、そして希望に満ちたものとなるよう導いてくれます。

関係機関との連携

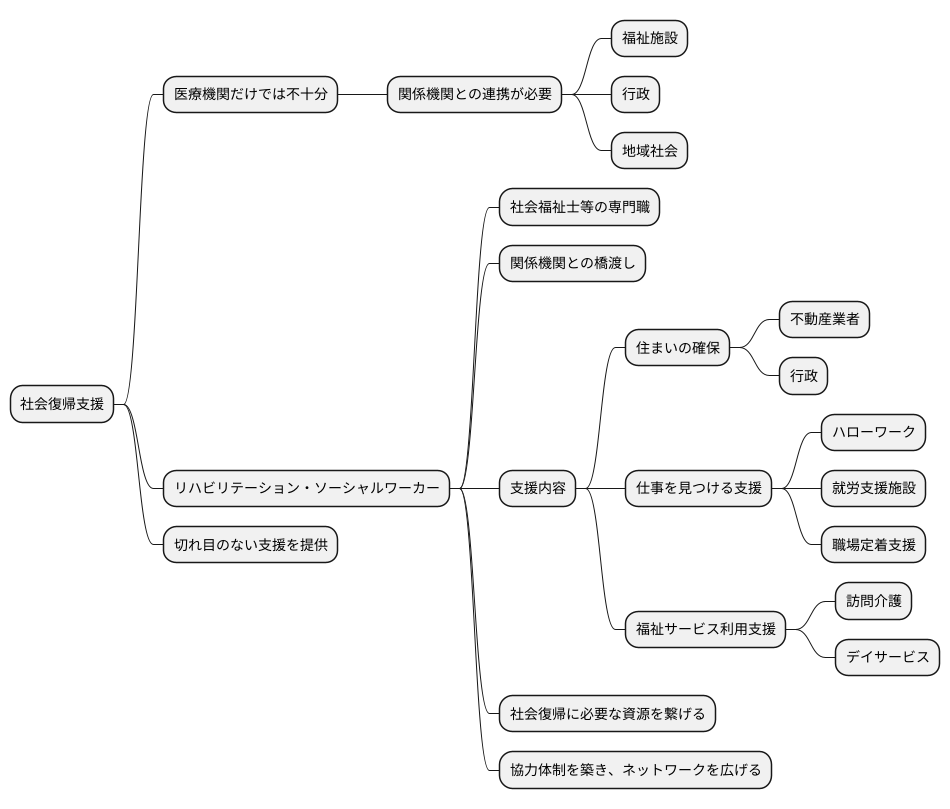

社会復帰を目指すには、医療機関だけでは十分ではありません。関係機関と協力して、社会生活を送れるように支援していく体制が必要です。そのためには福祉施設、行政の窓口、地域社会など、様々な関係機関と連携することが欠かせません。

この連携の中心となるのが、リハビリテーション・ソーシャルワーカーです。社会福祉士などの資格を持つ専門職である彼らは、関係機関との橋渡し役を担い、円滑な連携を進めます。

具体的には、どのような支援を行うのでしょうか。まず、住まいの確保です。退院後、安心して暮らせる住まいを見つけられるよう、不動産業者や行政の窓口と連絡を取り合います。

次に、仕事を見つけるための支援です。ハローワークや就労支援施設などと連携し、対象者の能力や希望に合った仕事を探します。就職後の職場定着支援も行います。

さらに、福祉サービスの利用支援も重要な役割です。訪問介護やデイサービスなど、必要な福祉サービスを受けられるように、担当者と調整を行います。

これらの社会復帰に必要な資源を繋げることで、対象者が地域社会で自立した生活を送れるよう、包括的に支援します。関係機関との協力体制を築き、ネットワークを広げていくことは、リハビリテーション・ソーシャルワーカーの大切な仕事です。

地域で安心して暮らせるよう、様々な機関と協力し、切れ目のない支援を提供していくことが重要です。ソーシャルワーカーは、社会復帰を目指す人にとって、心強い味方となるでしょう。

今後の展望と課題

社会の高齢化が進むにつれ、病気やけがからの回復を助ける活動、すなわち社会復帰支援の重要性はますます高まっています。この支援の中心となるリハビリテーション・ソーシャルワーカーの活躍への期待も、これまで以上に大きくなっています。社会復帰支援を必要とする人は増加の一途をたどっており、質の高い支援を提供できる人材の育成は喫緊の課題と言えるでしょう。

今後の展望として、まず挙げられるのは、リハビリテーション・ソーシャルワーカーという専門職の地位の確立です。現在、その役割や責任は十分に理解されているとは言えません。そのため、専門職としての認知度を高め、社会的な地位を向上させることが必要です。地位の向上は、仕事へのやりがいを高め、優秀な人材確保にも繋がります。

次に、資格制度の整備も重要な課題です。専門性を担保し、質の高い支援を提供するためには、明確な資格基準と、その基準に基づいた資格制度が必要です。資格制度は、利用者にとっての安心材料となるだけでなく、専門職としての誇りを持ち、技術の向上を目指すための原動力にもなります。

さらに、教育体制の充実も欠かせません。質の高い人材を育成するためには、理論と実践の両面をバランス良く学べる教育環境が必要です。大学や専門学校における教育内容の充実だけでなく、現場での研修制度の確立、経験豊富な指導者による育成体制の構築なども重要です。

これらの課題を一つ一つ解決していくことで、リハビリテーション・ソーシャルワーカーの専門性はさらに高まり、より質の高い社会復帰支援が実現できるはずです。社会福祉の更なる発展のためにも、リハビリテーション・ソーシャルワーカーの役割は今後ますます重要になっていくと考えられます。一人でも多くの人が、その人らしい生活を送れるよう、支援体制のさらなる充実が期待されます。

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| 専門職の地位確立 | リハビリテーション・ソーシャルワーカーの役割や責任への理解不足を解消し、社会的な地位向上を目指す。 |

| 資格制度の整備 | 専門性を担保し、質の高い支援提供のための明確な資格基準と制度を確立する。 |

| 教育体制の充実 | 理論と実践のバランスが取れた教育環境、研修制度、指導者による育成体制を構築する。 |

より良い社会の実現に向けて

誰もが安心して暮らせる、より良い社会の実現は、私たちの共通の願いです。その実現に向けて、様々な分野で専門家たちが活躍していますが、中でも社会復帰を目指す人々を支えるリハビリテーション・ソーシャルワーカーの役割は大変重要です。病気や怪我、あるいは加齢などによって、日常生活に支障をきたすようになった時、社会とのつながりを維持し、自分らしく生き続けることは容易ではありません。身体機能の回復を目指すリハビリテーションだけでなく、社会生活へのスムーズな復帰を支援する取り組みも欠かせません。

リハビリテーション・ソーシャルワーカーは、医療機関や福祉施設などで、利用者一人ひとりの状況を丁寧に把握し、必要な支援を調整します。例えば、住居の改修や福祉用具の導入、就労支援、経済的な援助など、多岐にわたるニーズに対応します。また、家族や地域社会との連携も図りながら、利用者が社会の一員として孤立することなく、地域の中で自分らしい生活を送れるようにサポートします。

近年、高齢化の進展や障害を持つ方の社会参加の促進など、社会福祉を取り巻く環境は大きく変化しています。このような状況下で、リハビリテーション・ソーシャルワーカーの需要はますます高まっています。社会復帰を支援するだけでなく、誰もが安心して暮らせるインクルーシブな社会の実現に貢献する専門職として、その存在意義はますます大きくなっています。より良い社会を築き、未来を明るく照らすためにも、リハビリテーション・ソーシャルワーカーの育成と、彼らを支える体制の強化が不可欠です。社会全体で、この重要な役割を担う専門職を支え、共に未来を創造していく必要があるでしょう。

| 役割 | 活動内容 | 対象 | 目的 | 必要性 |

|---|---|---|---|---|

| 社会復帰を目指す人々を支える | 利用者一人ひとりの状況を把握し、必要な支援(住居改修、福祉用具導入、就労支援、経済的援助など)を調整。家族や地域社会との連携。 | 病気や怪我、加齢などで日常生活に支障をきたす人 | 利用者が社会の一員として孤立することなく、地域の中で自分らしい生活を送れるようにサポート。インクルーシブな社会の実現。 | 高齢化の進展や障害を持つ方の社会参加促進により需要が高まっている。 |