介護職の燃え尽き症候群を防ぐには

介護を学びたい

先生、「燃え尽き症候群」って、介護や介助の仕事でよく聞く言葉だけど、一体どういう意味ですか?

介護の研究家

そうだね。「燃え尽き症候群」とは、最初は仕事に熱心だった人が、強いストレスなどでだんだん疲れてしまい、働く気力をなくしてしまう状態のことだよ。まるで燃え尽きたろうそくのように、エネルギーがなくなってしまうんだ。

介護を学びたい

ろうそくみたい…!ってことは、介護や介助の仕事はストレスが多いってことですか?

介護の研究家

そうだね。介護や介助の仕事は、人の命や生活を支える大切な仕事で、やりがいも大きいけど、同時に大きな責任や精神的な負担も伴うんだ。だからこそ、周りの人に相談したり、自分の心と体の健康に気を配ることが大切なんだよ。

燃え尽き症候群とは。

介護や介助をする人が陥りやすい「燃え尽き症候群」について説明します。燃え尽き症候群とは、一つのことに熱意を持って打ち込んでいた人が、あるとき急にやる気を失ってしまうことです。「燃え尽き症候群」は「バーンアウト症候群」とも呼ばれます。仕事などに集中しすぎて、心身の疲れやストレスが積み重なり、その人の限界を超えてしまうことが原因です。この状態になると、日常生活にも影響が出て、何事にも意欲がわかず、朝起きられなくなったり、お酒の量が増えたり、イライラがおさまらなくなったり、人付き合いが難しくなったりといった症状が現れます。

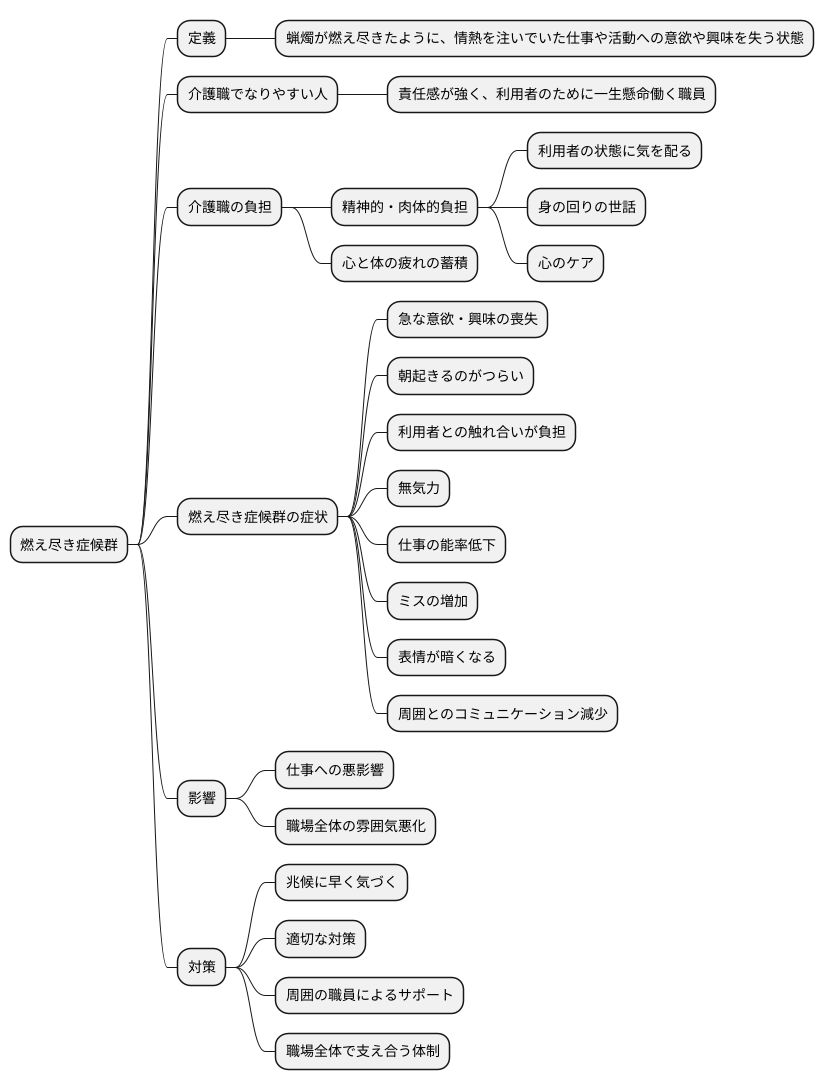

燃え尽き症候群とは

燃え尽き症候群とは、まるで蝋燭が燃え尽きてしまった後のように、それまで情熱を注いでいた仕事や活動に対して、急に意欲や興味を失ってしまう状態を指します。特に人の世話をする仕事である介護の現場では、責任感が強く、利用者のために一生懸命に働く職員ほど、この燃え尽き症候群になりやすいと言われています。

利用者の状態に気を配り、身の回りの世話から心のケアまで、献身的に支える介護職員は、日々精神的にも肉体的にも大きな負担を抱えています。慣れない仕事に戸惑い、先輩職員に迷惑をかけてはいけないと気を張り詰めながら業務をこなす中で、自覚のないまま、心と体の疲れが少しずつ積み重なっていくのです。そして、ある日突然、まるで糸が切れたかのように、仕事に対する熱意が消え失せてしまいます。朝起きるのがつらくなり、以前は笑顔で接していた利用者との触れ合いさえも負担に感じ始め、何もやる気が起きない、無気力な状態に陥ってしまうのです。

このような状態になると、仕事の能率は下がり、ミスが増えるなど、仕事に悪影響が出始めます。また、表情が暗くなり、周囲とのコミュニケーションが減ることで、職場全体の雰囲気を悪くしてしまう可能性も懸念されます。自分自身を守るためにも、そしてより良い介護サービスを提供し続けるためにも、燃え尽き症候群の兆候に早く気づき、適切な対策をとることが大切です。周りの職員も、疲れている同僚の様子に気づいたら、積極的に声をかけるなど、職場全体で支え合う体制を整えることが重要です。

主な症状

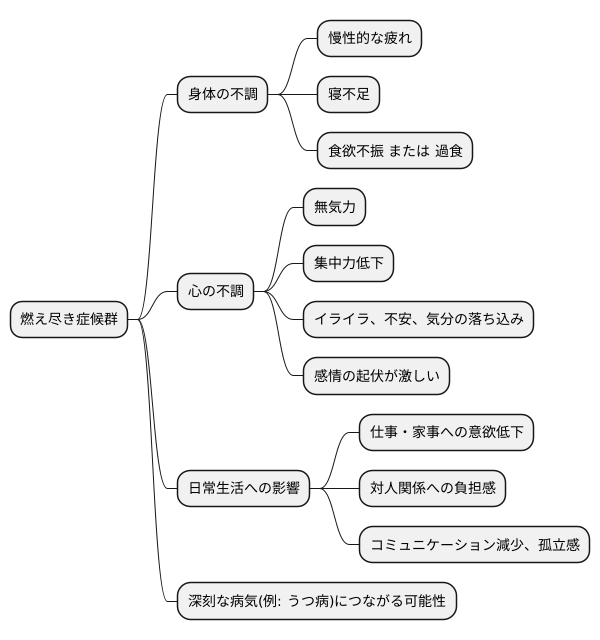

燃え尽き症候群は、心身に様々な不調が現れる病気です。その症状は多岐に渡り、身体の不調から心の不調、そして周囲との関わり方にまで影響を及ぼします。

まず身体の面では、慢性的な疲れを感じることが最も一般的です。朝起きた時から疲れが取れておらず、一日中だるさが続きます。また、食欲がわかず、食事が喉を通らない、あるいは逆に食べ過ぎてしまうこともあります。夜もぐっすり眠ることができず、寝不足の状態が続くため、日中の集中力も低下します。

心の面では、何事にも意欲がわかない無気力状態に陥ります。これまで好きだった趣味や仕事にも興味を失い、楽しめなくなります。集中力も低下し、簡単な作業にも時間がかかったり、ミスが増えたりします。また、理由もなくイライラしたり、不安になったり、気分が落ち込んだりすることもあります。些細なことで感情の起伏が激しくなり、急に怒り出したり、涙が止まらなくなったりすることもあります。

これらの症状は、日常生活にも大きな影響を与えます。仕事や家事をする気力がなくなり、今までできていたことができなくなります。また、人との関わりが億劫になり、家族や友人との会話も負担に感じてしまいます。その結果、周囲とのコミュニケーションが減り、孤立感を深めてしまうこともあります。

このような状態が続くと、心身の健康を損ない、うつ病などの深刻な病気につながる可能性もあります。そのため、少しでも燃え尽き症候群の症状に当てはまるものがあれば、早めに専門の医師や相談機関に相談することが大切です。

原因

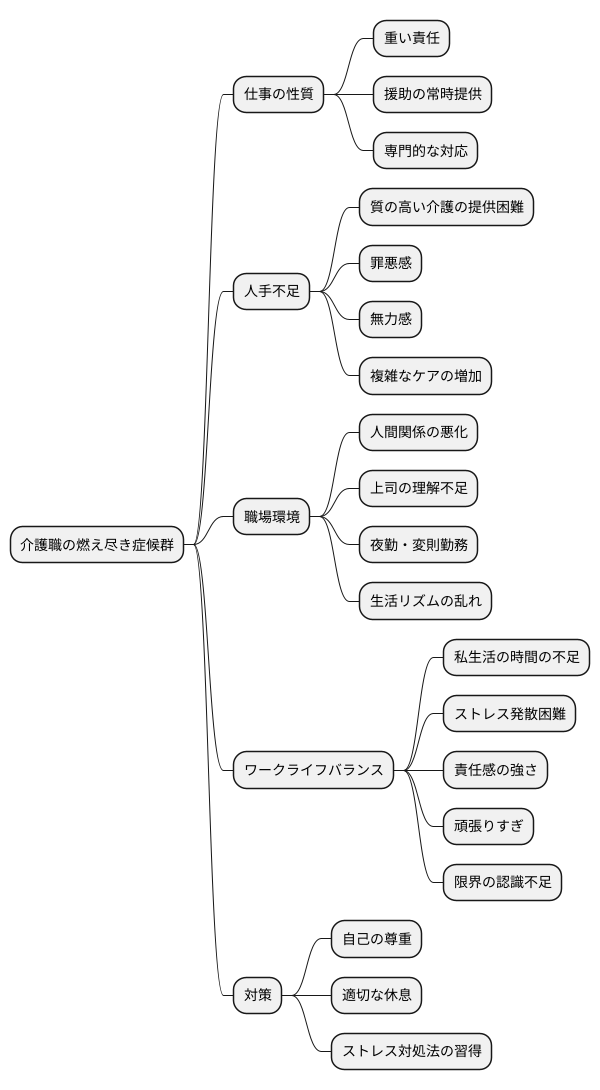

介護の現場で働く人々が燃え尽きてしまうのには、幾つもの複雑な要因が絡み合っています。まず、介護という仕事そのものの性質に目を向ける必要があります。利用者の方々の生活を支えるという重い責任を常に背負い、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。食事、入浴、排泄といった日常生活の援助を常時提供しなければならないため、緊張が途切れることがありません。また、認知症の方への対応や、医療的ケアが必要な方への専門的な対応など、状況に応じた臨機応変な判断と行動が求められます。

さらに、慢性的な人手不足も大きな問題です。限られた人数で多くの利用者の方々を支えなければならないため、一人ひとりに割ける時間が少なくなり、丁寧な対応が難しくなることもあります。結果として、質の高い介護を提供できないことに対する罪悪感や無力感を感じ、精神的な負担が増加します。また、複雑なケアを必要とする利用者の方の増加も、介護職員の負担を増大させる一因となっています。

職場環境も、燃え尽き症候群に大きく影響します。同僚との人間関係の悪化や、上司からの理解不足などは、ストレスをさらに増幅させます。加えて、夜勤や変則的な勤務により、生活リズムが崩れやすく、十分な休息が取れないことも、心身の疲労を蓄積させる原因となります。

仕事と私生活のバランスも重要です。仕事に追われ、自分の時間を持つことができないと、ストレスを発散する機会がなくなり、心身の疲労が蓄積しやすくなります。特に、責任感が強く、頑張りすぎてしまう人ほど、自分の限界を認識することが難しく、燃え尽き症候群に陥りやすい傾向があります。だからこそ、自分自身を大切にし、適切な休息を取り、ストレスと上手に向き合う方法を見つけることが大切です。

予防と対策

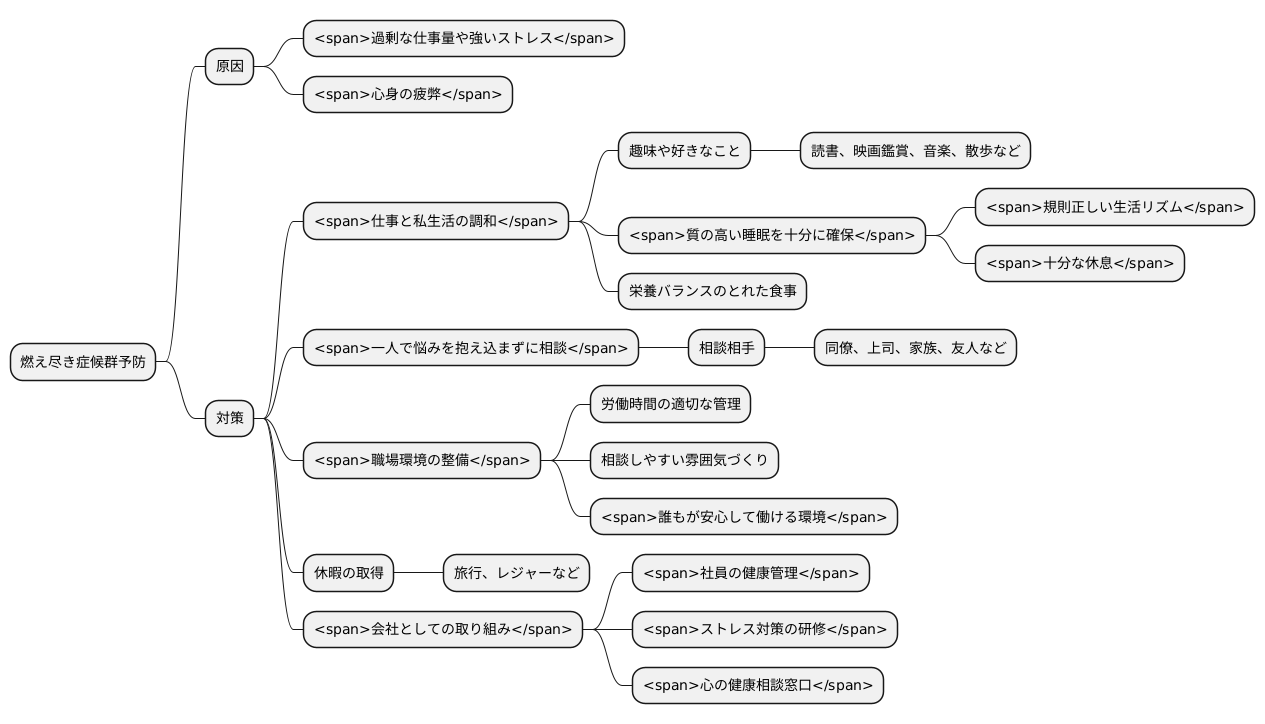

燃え尽き症候群は、過剰な仕事量や強いストレスによって、心身の疲弊が極限に達した状態を指します。まるで燃え尽きたロウソクのように、気力がなくなり、何もかもが嫌になってしまう深刻な状態です。この燃え尽き症候群を予防し、健全な状態を保つためには、仕事と私生活の調和を図ることが何よりも大切です。

趣味や好きなことに時間を割き、心を楽しませる時間を持ちましょう。読書や映画鑑賞、音楽を聴いたり、散歩に出かけたりするのも良いでしょう。また、質の高い睡眠を十分に確保することも重要です。疲れた体を休ませ、心身を回復させるためには、規則正しい生活リズムと十分な休息が必要です。栄養バランスのとれた食事を三食欠かさず摂ることも、健康を維持し、燃え尽き症候群を予防するために欠かせません。

一人で悩みを抱え込まずに、周囲の人に相談することも大切です。同僚や上司、家族、友人など、信頼できる人に話を聞いてもらうだけでも、心の負担が軽くなります。気持ちを打ち明けることで、新たな視点や解決策が見つかることもあります。職場全体で協力し合う体制を作ることも重要です。労働時間の適切な管理や、相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、誰もが安心して働ける環境を整えましょう。

休暇は必ず取得し、心身ともに休息を取りましょう。旅行やレジャーなど、気分転換になる活動を取り入れることで、仕事への意欲を維持することができます。会社としても、社員の健康管理に積極的に取り組み、ストレス対策の研修を実施したり、心の健康相談窓口を設けるなど、組織として支える仕組みを作る必要があります。一人一人が自分の心と体の状態に気を配り、周囲と協力しながら、燃え尽き症候群を予防し、健康的に働くことが大切です。

相談窓口

気持ちが張り詰めた状態が続き、心身ともに疲れてしまうことは誰にでもあります。特に、介護や介助の仕事に従事している人は、燃え尽き症候群に陥りやすいと言われています。責任の重さや肉体的・精神的な負担、そして他人の生死に関わるという独特の緊張感が、燃え尽き症候群の大きな要因となります。もし、ご自身や周りの人が燃え尽き症候群の兆候を見せていると感じたら、一人で抱え込まずに相談することが大切です。

各都道府県には、心の健康相談窓口や精神保健福祉センターといった公的な相談機関が設置されています。これらの機関では、電話や面対での相談を受け付けており、専門の相談員が親身になって話を聞いてくれます。相談内容は秘密厳守ですので、安心して悩みを打ち明けることができます。また、医療機関を受診し、医師の診察を受けることも重要です。医師による診断によって、具体的な症状の程度を把握し、必要に応じてカウンセリングや薬物による治療を受けることができます。

職場の上司や同僚、家族や友人など、身近な人に相談することも、心の支えとなります。話すことで気持ちが整理され、客観的な視点を得られることもあります。また、インターネット上にも様々な情報提供サイトや相談窓口がありますが、情報の信頼性には注意が必要です。公的機関や医療機関のウェブサイトなどを参考に、信頼できる情報源から情報を得るようにしましょう。

燃え尽き症候群は、早期に相談し適切な対応をすることで、症状の悪化を防ぐことができます。一人で悩まず、まずは相談してみることが、回復への第一歩です。

| 対象者 | 相談窓口 | 相談方法 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 介護・介助職、またはその周囲の人 | 各都道府県の心の健康相談窓口、精神保健福祉センター | 電話、面対 | 悩みを打ち明け、気持ちが楽になる |

| 介護・介助職 | 医療機関(医師) | 診察、カウンセリング | 症状の把握、薬物治療、カウンセリング |

| 介護・介助職 | 職場の上司や同僚、家族や友人 | 会話 | 気持ちが整理され、客観的な視点を得られる |

| 介護・介助職 | インターネット上の相談窓口 | – | 情報収集(信頼性注意) |