問題解決への道筋

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人の手助けをすることだと思うんですが、どう違うんですか?この違いを考えるのに『問題解決過程』を使うとどうなるんでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。「介護」と「介助」の違いに悩むのは当然です。では、問題解決過程の最初のステップとして、それぞれの言葉がどんな時に使われているか、具体例を挙げて考えてみましょう。

介護を学びたい

そうですね…例えば、高齢のおばあちゃんが一人で服を着るのが難しい時に手伝ってあげることは「介護」で、目の見えない人が横断歩道を渡る時に手を引いてあげることは「介助」…でしょうか?

介護の研究家

素晴らしい!まさにその通りです。その具体的な例から、何が違うのかが見えてきましたね。「介護」は、食事や入浴、着替えなど、日常生活を送る上で継続的な支援が必要な場合に使われます。一方「介助」は、一時的に手助けが必要な状況で使われます。このように、具体的な例を挙げて比較することで、言葉の意味の違いが明確になります。これが問題解決過程の活用例の一つです。

問題解決過程とは。

「介護」と「介助」について、問題を解決していく手順を説明します。問題解決の手順とは、目的を達成するために必要な一連の作業のことです。様々な情報をもとに、なぜそのような問題が起きたのかをじっくりと考え、その問題に対する行動や解決策を具体的に探し、決めていきます。実際にやってみても問題が解決しない場合は、どの手順に不足があったのかを見つけ出さなければなりません。

問題解決とは何か

問題解決とは、読んで字のごとく、問題を解決することです。しかし、ただ目の前の困難に場当たり的に対処するだけでは真の解決にはなりません。問題解決とは、目標達成を阻む障害を、論理的で系統だった手順を踏んで取り除くプロセスなのです。

まず何よりも大切なのは、目指すべきゴールをはっきりと定めることです。目的地が分からなければ、どんなに努力しても正しい方向へ進むことはできません。目標が漠然としていると、取るべき対策も見えず、無駄な労力を使ってしまうことになります。まるで、目的地を定めずに航海に出るようなものです。羅針盤と海図を使って、確かな航路を定める必要があるのです。

次に、現状を正しく把握することが重要です。問題の全体像を掴み、何が問題となっているのかを具体的に特定します。この現状把握が不十分だと、問題の本質を見誤り、的外れの解決策を導き出してしまいます。例えるなら、病気の診断をする際に、患者の症状を詳しく調べずに治療方針を決めるようなものです。正確な診断があってこそ、適切な治療を行うことができるのです。

現状把握の後には、なぜその問題が起きているのか、原因を徹底的に究明します。表面的な現象に捉われず、根本原因を探ることが重要です。例えば、植物が枯れているのを見たときに、水不足だと決めつけて水をやっても、実は根詰まりが原因だったという場合もあるでしょう。真の原因を見抜かなければ、問題は解決しません。

原因が明らかになったら、具体的な解決策を考え、実行に移します。複数の対策案を検討し、それぞれの実現可能性や効果、リスクなどを比較検討することで、最適な方法を選びます。そして、選んだ解決策を実際に実行に移し、問題の改善に繋げます。

最後に、実行した解決策がどれほど効果があったのかを検証します。目標としていた状態に近づいているのか、問題が解消されたのかを確認します。もし効果が不十分であれば、解決策を見直したり、新たな対策を検討する必要があります。この検証作業によって、更なる改善につなげることが可能となるのです。

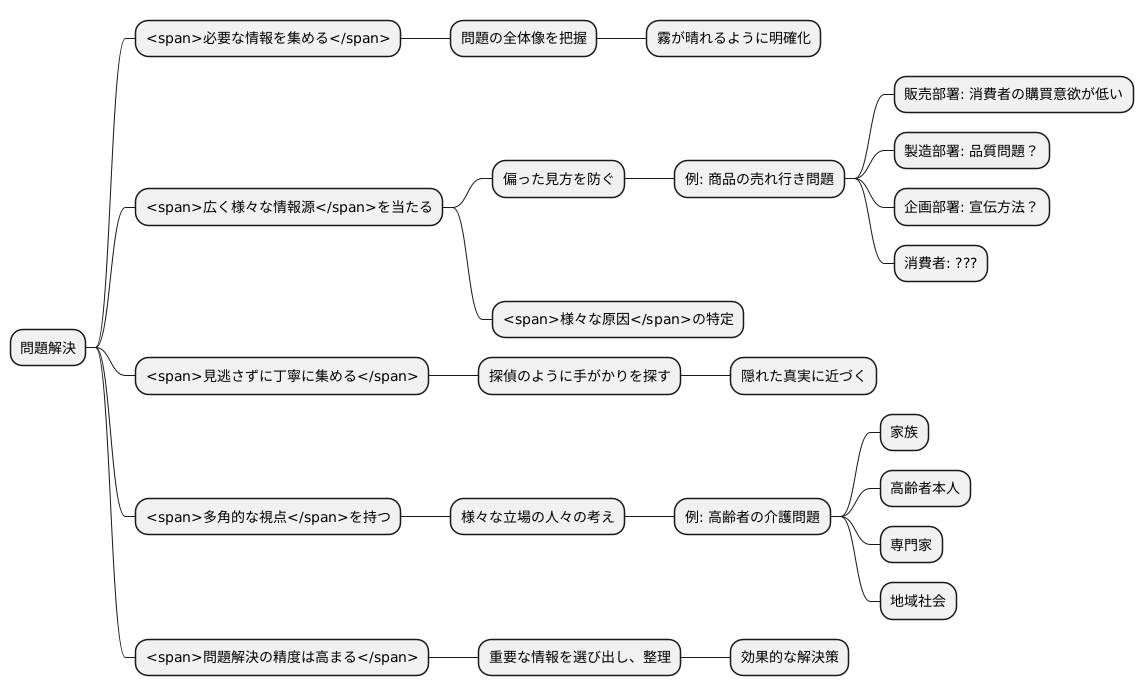

情報収集の重要性

物事の問題を解決するための第一歩は、必要な情報を集めることです。まるで霧の中にいるように、何が問題なのかはっきりしない状態では、正しい解決策を見つけることはできません。情報を集めることで、霧が晴れ、問題の全体像が見えてきます。

情報を集める際には、広く様々な情報源を当たる必要があります。一つの情報源だけに頼ってしまうと、偏った見方をしてしまう可能性があります。例えば、商品の売れ行きが良くないという問題を考えてみましょう。販売を担当する部署の意見だけを聞いてしまうと、「消費者の購買意欲が低い」という結論に至るかもしれません。しかし、製造を担当する部署、商品を企画する部署、そして実際に商品を買ってくれた人たちの声も聞いてみると、実は商品の品質に問題があったり、宣伝の方法が悪かったりするなど、様々な原因が考えられます。

情報を集める作業は、探偵が事件の手がかりを探すのによく似ています。一見すると関係なさそうな小さな情報でも、見逃さずに丁寧に集めることが大切です。複数の情報源から集めた情報を組み合わせることで、隠れていた真実に近づくことができます。

多角的な視点を持つことも重要です。一つの問題に対して、様々な立場の人々がどのように考えているのかを知ることで、より深く問題を理解することができます。例えば、高齢者の介護の問題であれば、介護する家族の意見だけでなく、介護される高齢者の気持ち、介護を支援する専門家の見解、地域社会の考え方など、様々な角度から情報を集める必要があります。

集めた情報が多ければ多いほど、問題解決の精度は高まります。たくさんの情報の中から重要な情報を選び出し、整理することで、より効果的な解決策を見つけることができるのです。

原因の特定

ものごとの根本原因を探ることは、問題解決の第一歩です。集めた情報を整理し、細かく分析することで、何が問題の引き金になっているのかを明らかにします。

時として、いくつもの原因が複雑に絡み合っている場合もあります。そんな時は、それぞれの原因を一つずつ検証し、どれが最も大きな影響を与えているのかを見極める必要があります。表面に見える現象だけに囚われていては、真の原因を見落とす可能性があります。例えば、水面に浮かぶ氷山の一角だけを見て、全体像を把握したつもりになってはいけないのです。

具体的な例を挙げてみましょう。工場で製品を作る力が落ちてきたとします。この場合、従業員のやる気が下がっている、機械が古くなってきている、作業の手順が非効率的であるなど、様々な原因が考えられます。これらの原因を一つずつ、集めたデータに基づいて検証していくのです。どの原因が最も生産性の低下に影響しているのかを特定することで、初めて効果的な対策を立てることができます。

原因の特定は、まるで医者が病気を診断する過程に似ています。患者さんの症状を詳しく聞き、様々な検査を行うことで、病名や原因を特定します。この的確な診断なしには、適切な治療を行うことはできません。同じように、問題の根本原因を特定することなしに、効果的な解決策を見つけることは難しいのです。原因が特定できれば、その原因に合わせた対策を立てることができ、問題解決への道筋が見えてきます。

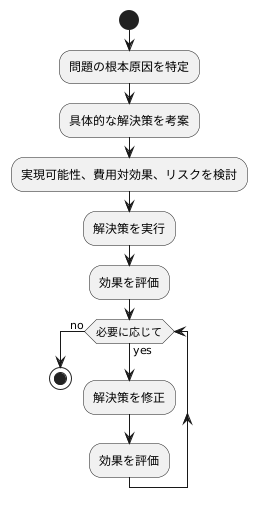

解決策の実行と評価

問題の根本原因が明らかになったら、具体的な解決方法を考え、実行に移します。解決策は、実現できるかどうか、費用と効果のバランス、そして起こりうる危険性などをよく考えて選ぶ必要があります。

解決策を実行に移したら、それが効果を表しているかを評価します。そして、必要に応じて修正を加えていきます。問題解決は、一度で全てが解決するとは限りません。解決策を実行した後も、常に状況を注意深く見守り、改善を繰り返し続けることが重要です。

これはちょうど、料理人が味見をしながら調味料の量を加減していくのによく似ています。問題解決にも、このような柔軟な対応が必要なのです。たとえ一度で完璧な解決策が見つからなくても、試行錯誤を繰り返すことによって、最終的には最適な解決策を見つけることができるでしょう。

例えば、要介護者の転倒防止対策として、手すりの設置を考えたとします。実現可能性としては、住宅の構造や費用面を検討する必要があります。費用対効果としては、手すりの種類や設置場所によって費用が変わるため、予算内で効果的な対策を選ぶ必要があります。リスクとしては、手すりの設置が不適切な場合、かえって転倒の危険性を高める可能性も考慮しなければなりません。

設置後、実際に転倒回数が減少したか、歩行が安定したかなどを評価します。もし効果が見られない場合は、手すりの位置や種類を変更するなどの修正が必要です。さらに、定期的に要介護者の状態や住宅環境の変化を確認し、必要に応じて手すりの増設や改修などの改善を継続することで、転倒リスクの低減を目指します。このように、状況に合わせて柔軟に対応していくことで、より効果的な問題解決が可能になるのです。

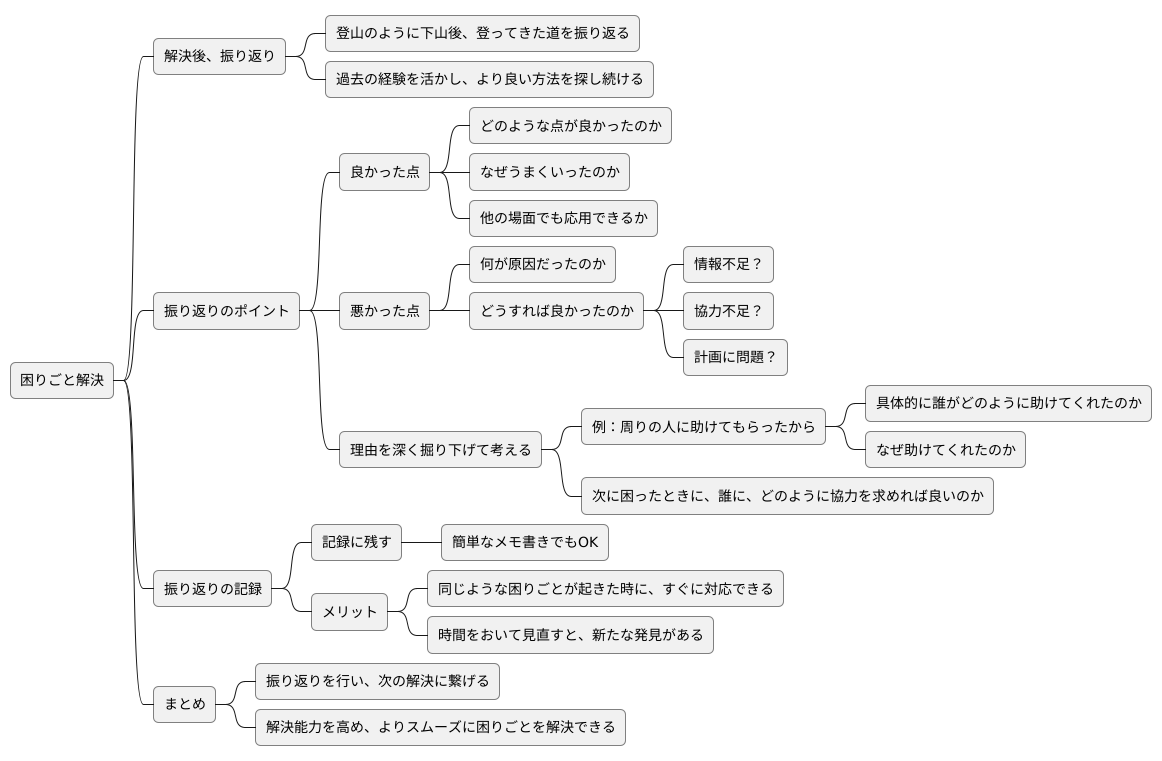

振り返りと改善

困りごとの解決は、ただ対処するだけでなく、より良い方法を探し続けることが大切です。 それは、まるで登山家が下山後に、登ってきた道を振り返るのと似ています。次の登山で、より安全で効率的なルートを見つけるためには、これまでの経験を活かすことが重要です。困りごとの解決も同じように、過去の経験から学び、次に活かすことが必要です。

そのためには、解決までの道のりを振り返り、良かった点、悪かった点、改善できる点をじっくり考えます。うまくいったことは、どのような点が良かったのか、なぜうまくいったのかを分析することで、他の場面でも応用できるかもしれません。反対に、うまくいかなかった場合は、何が原因だったのか、どうすれば良かったのかを考えます。もしかすると、情報が足りなかったのかもしれませんし、協力が足りなかったのかもしれません。あるいは、計画の段階で問題があったのかもしれません。

大切なのは、良かった点も悪かった点も、その理由を深く掘り下げて考えることです。例えば、うまくいった理由が「周りの人に助けてもらったから」だとしたら、具体的に誰がどのように助けてくれたのか、なぜ助けてくれたのかまで考えます。そうすることで、次に困ったときに、誰に、どのように協力を求めれば良いのかが分かります。

振り返りの結果は、記録に残しておきましょう。簡単なメモ書きでも構いません。記録を残すことで、同じような困りごとが起きた時に、すぐに対応できます。また、時間をおいて振り返りを見直すと、新たな発見があるかもしれません。

このように、困りごとを解決したら、必ず振り返りを行い、次の解決に繋げるようにしましょう。そうすることで、解決能力を高め、よりスムーズに困りごとを解決できるようになります。

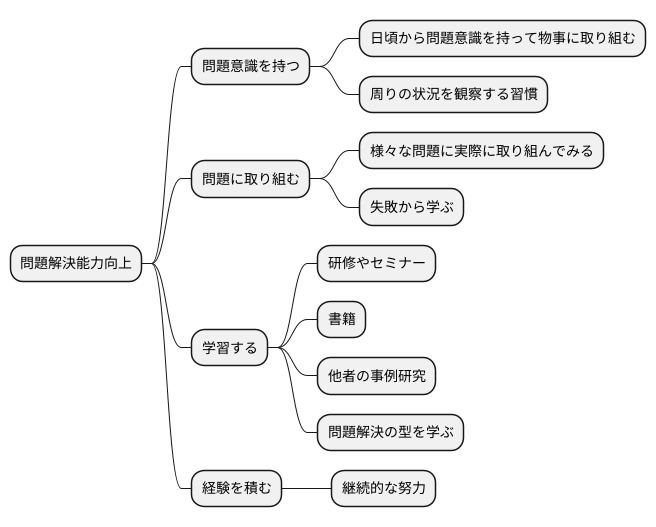

問題解決能力の向上

問題解決能力は、鍛錬によって高めることができます。スポーツ選手が練習を積み重ねて技術を向上させるように、問題解決能力も努力によって磨くことができるのです。日頃から問題意識を持って物事に取り組み、解決策を探る習慣を身につけることで、自然と問題解決能力は向上していきます。

問題解決能力を向上させるためには、様々な問題に実際に取り組んでみることが重要です。机上の空論ではなく、現実の問題に取り組むことで、実践的な解決能力を身につけることができます。例えば、職場で発生したトラブルや、日常生活での困りごとなど、大小様々な問題に積極的に挑戦してみましょう。問題解決の過程で、時には失敗することもあるかもしれません。しかし、失敗は成功のもとです。失敗から学び、次に活かすことで、より効果的な解決策を見つけることができるようになります。

問題解決能力を高めるための学習方法は様々です。研修やセミナーに参加して専門家の指導を受ける、問題解決に関する書籍を読んで知識を深める、他者の成功事例や失敗事例を研究するなど、自分に合った方法で学ぶことができます。また、問題解決の型を学ぶことも有効です。問題を整理し、分析し、解決策を考案し、実行し、評価するという一連の流れを学ぶことで、より効率的に問題解決に取り組むことができます。

常に問題意識を持ち、周りの状況を観察する習慣を身につけることも大切です。問題が発生する前に、潜在的な問題点を見つけ、事前に対策を講じることで、大きな問題に発展することを防ぐことができます。問題解決能力は、一朝一夕で身につくものではありません。継続的な努力が必要です。焦らず、少しずつでも着実に経験を積み重ねることで、必ずや問題解決能力は向上していくでしょう。