生活援助員:高齢者の暮らしを支える

介護を学びたい

先生、「生活援助員」ってサービス付き高齢者向け住宅で働く人で、生活相談とか安否確認をするんですよね?でも、それって「介護」じゃなくて「介助」ですか?

介護の研究家

いい質問だね。確かに「生活援助員」が行うのは、食事や入浴といった直接的な身体介護ではなく、生活のサポートが中心だから「介助」に近いと言える。具体的には、掃除や洗濯、調理といった家事の援助や、買い物や通院の付き添い、相談や助言などだね。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、「介護」とは違うんですね。でも、高齢者の生活を支えるという意味では、広い意味で「介護」に含まれるような気もするんですが…

介護の研究家

そうだね。確かに「介護」という言葉には、身体的な世話だけでなく、精神的な支えも含めた広い意味がある。だから、生活援助員の仕事も、高齢者の生活の質を高め、自立を支援するという点で、広い意味での「介護」と言えるかもしれないね。ただ、資格としては「介護職員」とは区別されているので、そこを理解しておくと良いよ。

生活援助員とは。

サービス付き高齢者向け住宅などで、入居者の方々の暮らしを支える職員のことを『生活援助員』といいます。暮らしの相談に乗ったり、助言をしたり、無事かどうかを確認したりといった仕事を行います。暮らしを支える相談員とも呼ばれています。

生活援助員の役割

生活援助員は、サービス付き高齢者向け住宅などで、高齢者の暮らしを支える大切な役割を担っています。高齢者の自立した生活を尊重し、身体介護ではなく生活全般の支援に重点を置いています。食事や入浴、排泄といった身体的な介助は行いませんが、入居者の方々の生活を様々な面からサポートすることで、安心で快適な暮らしを実現できるようにお手伝いしています。

具体的には、入居者の方々からの生活に関する相談や困りごとへの対応が中心となります。例えば、電化製品の使い方や、公共料金の支払い方法がわからないといった些細なことから、健康や将来に関する不安といった深刻な悩みまで、親身になってお話を伺い、助言や情報を提供することで、問題解決を支援しています。また、安否確認も重要な業務の一つです。毎日顔を合わせることで、異変にいち早く気付き、必要な場合には関係機関に連絡するなど、迅速な対応を心がけています。

さらに、生活援助員は、入居者同士の交流を深めるための企画や、地域との繋がりを築くための活動も積極的に行っています。例えば、趣味の会やサークル活動の支援、地域のお祭りへの参加などを企画することで、高齢者の社会参加を促し、孤立を防ぐよう努めています。また、ご家族との連絡も密に取り、高齢者の状況を共有することで、多方面からの支援体制を構築しています。このように、生活援助員は、単なる相談相手ではなく、高齢者の暮らしのパートナーとして、心身ともに健康な生活を送れるよう、寄り添い、支え続けています。

| 業務内容 | 目的/効果 |

|---|---|

| 生活に関する相談、困りごとへの対応 | 問題解決支援 |

| 安否確認、迅速な対応 | 安心の提供 |

| 入居者同士の交流促進、地域との繋がり強化 | 孤立防止、社会参加促進 |

| ご家族との連絡、情報共有 | 多方面からの支援体制構築 |

生活援助員と介護職員の違い

在宅で暮らす高齢者の力になる、生活援助員と介護職員。どちらも高齢者の生活を支える大切な役割を担っていますが、その仕事内容は大きく異なります。

介護職員の主な仕事は、身体介護です。食事の介助や入浴の介助、トイレの介助、更衣の介助、体位変換の介助など、高齢者の日常生活における身体的な動作を支えます。要介護度が高い方の場合は、排泄の介助をすることもあります。高齢者が安全かつ快適に日常生活を送れるよう、身体の面からサポートするのが介護職員の役割です。

一方で、生活援助員は身体介護は行いません。生活援助員の仕事は、高齢者の生活全般を支えることです。具体的には、掃除、洗濯、調理などの家事援助や、買い物同行、薬の受け取り代行などが挙げられます。また、生活に関する相談や助言、安否確認も行います。例えば、高齢者が金銭管理に困っている場合は、一緒に家計簿をつけたり、支出について相談に乗ったりします。健康状態の変化に気づいた場合は、家族や医療機関に連絡を取り、適切な支援につなげます。このように、生活援助員は高齢者の生活を精神面、社会面から支える役割を担っているのです。

生活援助員と介護職員は、互いに連携を取りながら高齢者を支えています。例えば、生活援助員が訪問中に高齢者の容態が急変した場合、すぐに介護職員や家族、医療機関に連絡を取り、適切な対応を行います。また、定期的に情報交換を行い、高齢者の状況を共有することで、より質の高い支援を提供することができます。生活援助員と介護職員は、それぞれの専門性を活かしながら、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、日々尽力しています。

| 項目 | 介護職員 | 生活援助員 |

|---|---|---|

| 主な仕事 | 身体介護(食事、入浴、トイレ、更衣、体位変換、排泄の介助など) | 生活援助(家事援助、買い物同行、薬の受け取り代行、生活相談、安否確認など) |

| 役割 | 高齢者の日常生活における身体的な動作を支える | 高齢者の生活全般を精神面、社会面から支える |

| 身体介護 | 〇 | × |

| 連携 | 〇(例:高齢者の容態急変時の連絡、情報交換) | |

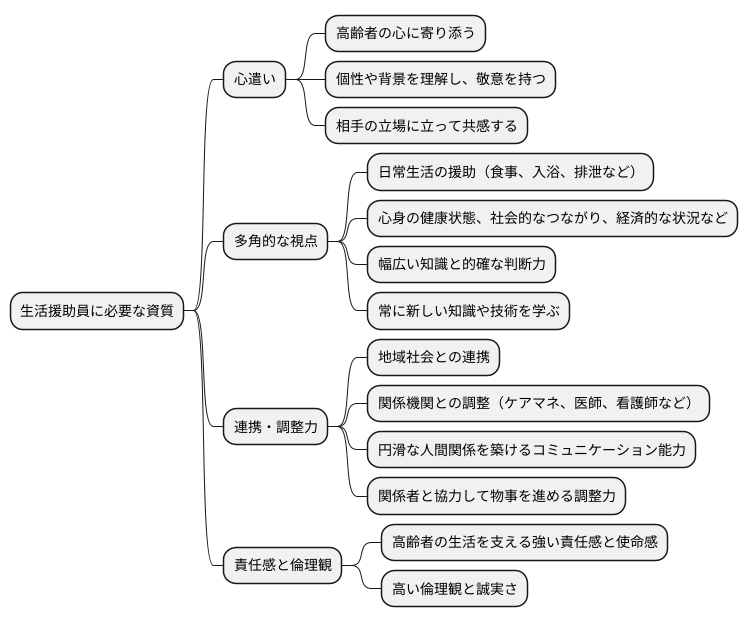

求められる資質と能力

生活援助員には、高齢者の心に寄り添う温かい心遣いが欠かせません。人生の大先輩である高齢者の方々は、それぞれ豊かな人生経験を積み重ね、多様な価値観や考え方を持ち合わせています。そのため、一方的な思い込みで接するのではなく、一人ひとりの個性や背景を理解し、敬意を持って接することが大切です。相手の立場に立って、気持ちに共感しながらコミュニケーションを取ることで、信頼関係を築き、安心してサービスを受けていただけるようになります。

また、高齢者の生活を支えるためには、多角的な視点を持つことも重要です。食事や入浴、排泄といった日常生活の援助だけでなく、心身の健康状態や社会的なつながり、経済的な状況など、様々な側面から高齢者の生活全体を把握する必要があります。そして、得られた情報を基に、適切な助言や支援を行うためには、幅広い知識と的確な判断力が求められます。高齢者の置かれた状況は常に変化するため、常に新しい知識や技術を学び続ける姿勢も大切です。

さらに、生活援助員は、地域社会との連携や関係機関との調整役を担うこともあります。ケアマネジャーや医師、看護師、他の介護職員など、様々な関係者と協力して、高齢者にとってより良いサービスを提供していく必要があります。そのため、円滑な人間関係を築けるコミュニケーション能力や、関係者と協力して物事を進める調整力も重要です。高齢者の生活を支えるという強い責任感と使命感、そして高い倫理観と誠実さを持って仕事に取り組める人材が求められています。

今後の展望

進む高齢化社会において、生活援助員の担う役割は今後ますます大きくなると予想されます。誰もが年を重ねても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、生活援助員の存在は欠かせません。

生活援助員は、買い物や調理、掃除、洗濯といった日常生活の支援を通して、高齢者の自立を支え、生活の質を高める大切な役割を担っています。高齢者の身体的な負担を軽減するだけでなく、話し相手になることで心の支えにもなっています。孤独を感じやすい高齢者にとって、定期的に訪問する生活援助員との会話は大きな喜びとなり、社会との繋がりを維持する上でも重要です。

地域包括ケアシステムにおいて、生活援助員は中心的な役割を担うことが期待されています。医療機関や介護事業所、地域住民など、様々な関係者と連携を密にすることで、切れ目のない支援を提供し、高齢者が安心して暮らせる地域社会づくりに貢献します。

情報通信技術の進歩も、生活援助の現場に大きな変化をもたらしています。例えば、見守り機器を活用することで、高齢者の異変を早期に察知し、迅速な対応が可能になります。また、遠隔での相談支援は、移動が困難な高齢者にとって利用しやすいサービスです。これらの技術を積極的に活用することで、より質の高い、ききめのある支援を提供できます。

高齢者のニーズは多様化しています。そのため、生活援助員には、幅広い知識と技術が求められます。高齢者の身体状況や生活環境、性格などを丁寧に把握し、一人ひとりに合わせた個別支援を提供することが大切です。常に学び続ける姿勢を持ち、専門性を高めることで、より質の高いサービスを提供し、高齢者の生活の質の向上に貢献していくことが期待されています。生活援助員の仕事は、社会貢献度の高い、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 役割 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 日常生活支援 | 買い物、調理、掃除、洗濯などの家事支援 | 高齢者の自立支援、生活の質向上、身体的負担軽減 |

| 心の支え | 話し相手、定期的な訪問 | 孤独感の軽減、社会との繋がり維持 |

| 地域包括ケアシステムの中心的役割 | 医療機関、介護事業所、地域住民との連携 | 切れ目のない支援提供、安心して暮らせる地域社会づくり |

| ICT活用 | 見守り機器、遠隔相談支援 | 異変の早期察知、迅速な対応、移動困難な高齢者への支援 |

| 個別支援 | ニーズ把握、幅広い知識と技術、丁寧な対応 | 多様なニーズへの対応、質の高いサービス提供 |

資格と研修制度

生活援助員として働く上で、必ずしも国家資格は必要ありません。しかしながら、より質の高いサービスを提供し、利用者の方々に安心感を与えるためには、関連資格の取得や研修への参加が推奨されます。

まず、入門として位置づけられるのが介護職員初任者研修です。ここでは、介護の基本的な考え方や、身体介護の基礎技術、利用者の方々とのコミュニケーション方法などを学ぶことができます。生活援助の現場においても、これらの知識や技術は大変役立ちます。

さらに専門性を高めたい方は、実務者研修への参加をおすすめします。介護職員初任者研修で得た基礎知識を土台に、より実践的な技術や知識を習得することができます。例えば、医療的ケアや認知症ケアなど、より専門性の高い内容も含まれています。

国家資格である介護福祉士の資格取得を目指すことも可能です。介護福祉士は、介護の専門家として、利用者の方々やその家族の相談に乗り、ケアプランの作成にも携わります。生活援助員としての実務経験を積み重ね、介護福祉士の資格を取得することで、キャリアアップを目指すことができます。

資格取得以外にも、各都道府県や民間団体が開催する研修やセミナーも積極的に活用してみましょう。これらの研修では、高齢者の生活を支えるための実践的な知識や技術を学ぶことができます。認知症ケアや終末期ケア、虐待の防止など、様々なテーマの研修が用意されています。

介護の仕事は、常に学び続ける姿勢が大切です。新しい知識や技術を身につけることで、より質の高いサービスを提供できるようになり、利用者の方々の生活の質の向上に貢献することができます。

| 研修・資格 | 概要 | レベル |

|---|---|---|

| 介護職員初任者研修 | 介護の基本的な考え方や、身体介護の基礎技術、利用者の方々とのコミュニケーション方法などを学ぶ。 | 入門 |

| 実務者研修 | 介護職員初任者研修で得た基礎知識を土台に、より実践的な技術や知識を習得する。医療的ケアや認知症ケアなど、より専門性の高い内容も含まれる。 | 専門性向上 |

| 介護福祉士 | 介護の専門家として、利用者の方々やその家族の相談に乗り、ケアプランの作成にも携わる。 | 国家資格 |

| 各都道府県や民間団体が開催する研修やセミナー | 高齢者の生活を支えるための実践的な知識や技術を学ぶ。認知症ケアや終末期ケア、虐待の防止など、様々なテーマの研修がある。 | 補足 |