包括的な支援で地域共生を目指す

介護を学びたい

先生、「ジェネラリストソーシャルワーク」って、介護と介助で何か関係ありますか?よくわからないんですけど…

介護の研究家

そうだね、少し難しい言葉だね。「ジェネラリストソーシャルワーク」は、介護や介助が必要な人の問題を、その人個人だけでなく、家族や地域全体といった周りの環境も考えて、総合的に解決しようとする取り組みのことだよ。

介護を学びたい

つまり、その人が困っていることだけを見るんじゃなくて、周りのことも見ていくってことですか?

介護の研究家

その通り!例えば、お年寄りが一人で生活していて介護が必要な場合、その方の身体的な状態だけでなく、住んでいる地域のサポート体制や、家族の状況なども把握して、どうすればその方が地域で安心して暮らしていけるかを考えるのが「ジェネラリストソーシャルワーク」なんだ。介護や介助はその支援の一部になることもあるね。

ジェネラリストソーシャルワークとは。

「介護」と「介助」について説明します。どちらも人を助けることですが、特に高齢者や障害のある方などに、生活の援助を行うことを指します。その援助の仕方を考えるときに「みんなのための社会福祉活動」という考え方があります。これは、困っている人の個人的な事情だけでなく、その人の周りの環境や地域社会全体のことまで考えて、総合的に支援していくという方法です。これまでの、病気や生活の困りごとだけを見るやり方よりも、もっと幅広く、人全体を捉えようとする新しい考え方です。専門的な社会福祉活動とは反対の、より広く、総合的な方法と言えます。

包括的支援の考え方

困っている方々を支えるには、目の前の問題だけを解決するのではなく、その方の周りの環境やこれまでの人生、地域社会とのつながりまでを含めて、広く深く考えることが大切です。これが包括的な支援と呼ばれる考え方です。

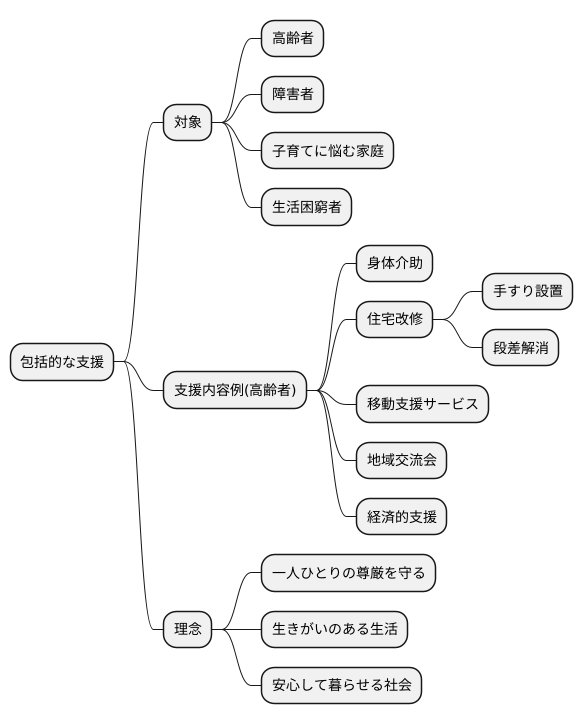

例えば、高齢になり介護が必要になった方を考えてみましょう。身体の介助はもちろん必要ですが、それだけで十分な支援とは言えません。住まいの環境は安全で快適か、経済的な不安はないか、家族との関係は良好か、趣味や地域活動などを通じて社会とのつながりを持っているかなど、生活全体を把握することが重要です。

たとえば、足腰が弱くなり外出が難しくなった方がいたとします。この場合、単に車いすを提供するだけでなく、自宅に手すりを取り付けたり、段差を解消したりといった住宅改修も必要かもしれません。また、外出のための移動支援サービスを紹介したり、地域の交流会への参加を促したりすることで、社会とのつながりを維持する支援も考えられます。さらに、介護費用に関する相談窓口を紹介するなど、経済的な不安の解消にも配慮する必要があります。

このように、包括的な支援とは、その人の状況を多角的に見て、様々なサービスを組み合わせて提供することを意味します。これは、一人ひとりの尊厳を守り、その人が自分らしく生きがいのある生活を送れるように支えるという理念に基づいています。

包括的な支援は、高齢者介護だけでなく、障がいのある方、子育てに悩む家庭、生活困窮者など、様々な状況にある方々にとって重要です。それぞれの状況に合わせた適切な支援を提供することで、誰もが安心して暮らせる社会を実現していくことが求められています。

従来の支援との違い

これまでの支援のやり方では、困りごとを一つひとつ分けて考えることが多かったように思います。例えば、病気ならお医者さんに診てもらう、お金に困っているなら生活保護などの制度を使うといった具合です。つまり、問題が生じている場所だけを見て、そこだけを良くしようとしていたのです。

しかし、実際には人の悩みや困難は、様々な要因が複雑に絡み合っている場合がほとんどです。例えば、足を悪くして外出が難しくなったとします。すると、病院で治療を受けるだけでなく、家の中の移動を楽にするための工夫や、買い物などの日常生活の支援、さらには家に閉じこもりがちになることで発生する心の問題へのケアなど、様々なサポートが必要になります。一つの問題に対処するだけでは、なかなか状況は良くならないのです。

また、これまで支援を行う人たちは、それぞれ専門の分野に特化していました。医師は医療、福祉の担当者は生活の支援といった具合です。そのため、別々の場所で別々の支援を受ける必要がありました。場合によっては、複数の窓口をたらい回しにされるようなこともあり、支援を受けること自体が負担になることもありました。

そこで考え出されたのが包括的な支援です。これは、様々な分野の専門家や関係者が協力し合い、一人の人の困りごと全体を把握した上で、必要な支援をまとめて提供していくやり方です。医療、福祉、介護、教育など、様々な分野の専門家がチームを組んで、それぞれの知識や技術を持ち寄り、その人に合った最適な支援を考えていきます。これにより、問題解決につながるだけでなく、支援を受ける側の負担も軽減できると期待されています。

| これまでの支援のやり方 | 包括的な支援のやり方 |

|---|---|

| 問題が生じている場所だけを見て、そこだけを良くしようとしていた。 | 様々な分野の専門家や関係者が協力し合い、一人の人の困りごと全体を把握した上で、必要な支援をまとめて提供していく。 |

| 人の悩みや困難は、様々な要因が複雑に絡み合っている場合がほとんどだが、それを考慮していなかった。 | 様々な分野の専門家がチームを組んで、それぞれの知識や技術を持ち寄り、その人に合った最適な支援を考えていく。 |

| 別々の場所で別々の支援を受ける必要があった。複数の窓口をたらい回しにされるようなこともあり、支援を受けること自体が負担になることもあった。 | 医療、福祉、介護、教育など、様々な分野の専門家が連携し、包括的に支援を行うことで、利用者の負担を軽減する。 |

| 一つの問題に対処するだけでは、なかなか状況は良くならない。 | 問題解決につながるだけでなく、支援を受ける側の負担も軽減できると期待されている。 |

地域社会との関わり

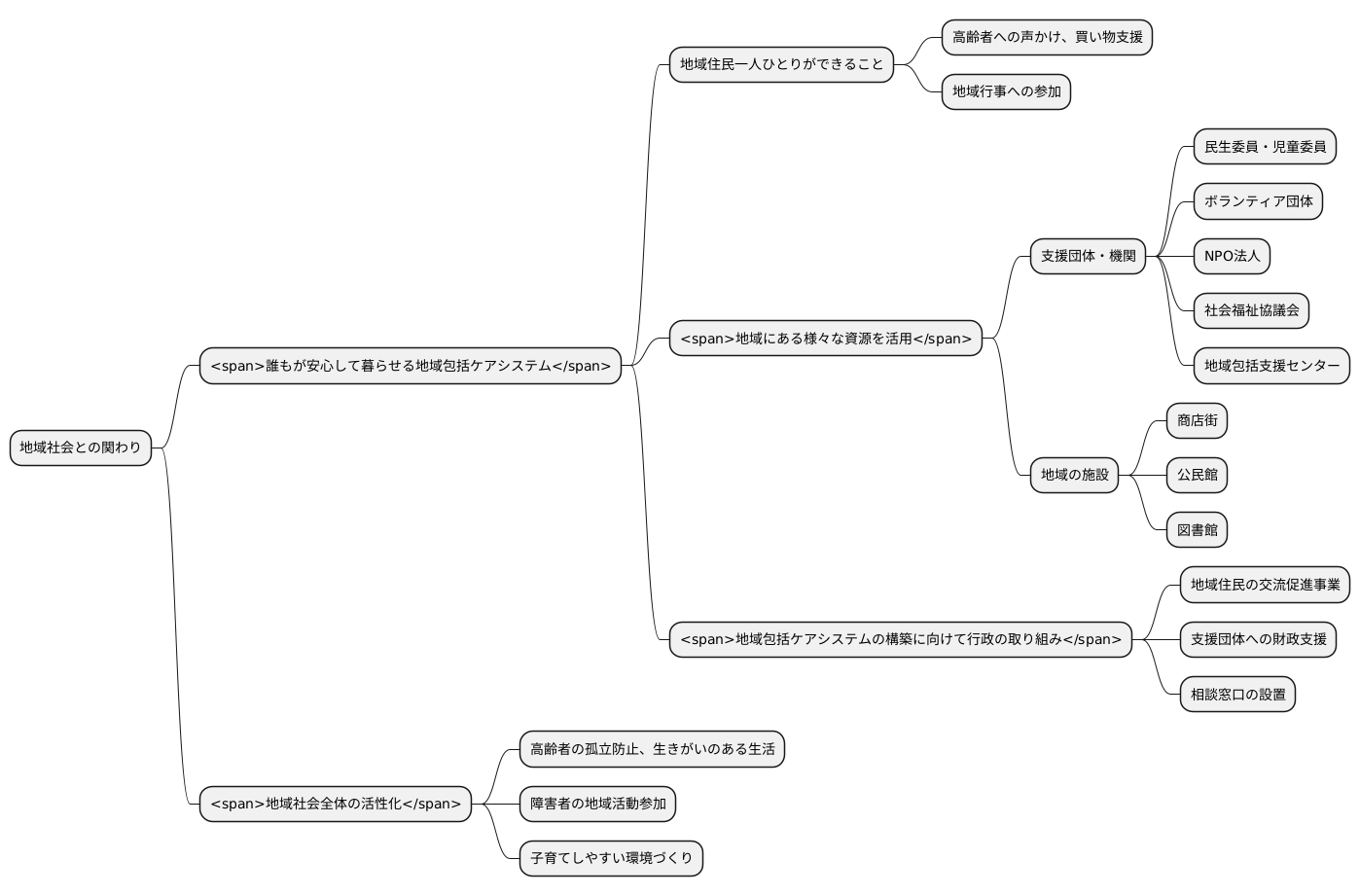

地域社会との関わりは、誰もが安心して暮らせる地域包括ケアシステムを実現するために欠かせません。高齢の方や障害のある方、子育て中の世帯など、様々な立場の人が地域で支え合い、自分らしく生活を送るためには、地域社会全体での協力が不可欠です。

まず、地域住民一人ひとりができることを考えてみましょう。例えば、高齢のご近所の方と挨拶を交わしたり、困っている様子であれば声をかけて様子を伺ったり、買い物の手伝いを申し出たりするだけでも、大きな助けになります。また、子どもからお年寄りまで、様々な世代が集まる地域の行事に積極的に参加することで、地域住民同士の繋がりを深めることができます。

次に、地域にある様々な資源を活用することも重要です。民生委員や児童委員、ボランティア団体、NPO法人、社会福祉協議会、地域包括支援センターなど、地域には様々な支援団体や機関が存在します。これらの団体は、困りごとを抱える人々にとって心強い味方となります。また、地域の商店街や公民館、図書館なども、地域住民の交流の場として重要な役割を果たしています。これらの資源を有効に活用することで、よりきめ細やかな支援を提供することができます。

行政も、地域包括ケアシステムの構築に向けて積極的に取り組む必要があります。例えば、地域住民の交流を促進するための事業や、支援団体への財政的支援、相談窓口の設置などを通して、地域社会全体で支援体制を構築していくことが重要です。

このように、地域社会全体で支え合う仕組みを作ることで、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現できるはずです。高齢者が地域で孤立することなく、生きがいを持って生活を送ったり、障害のある方が地域活動に積極的に参加したり、子育て中の世帯が安心して子育てできる環境を作ることは、地域社会全体の活性化にも繋がります。

専門職の役割

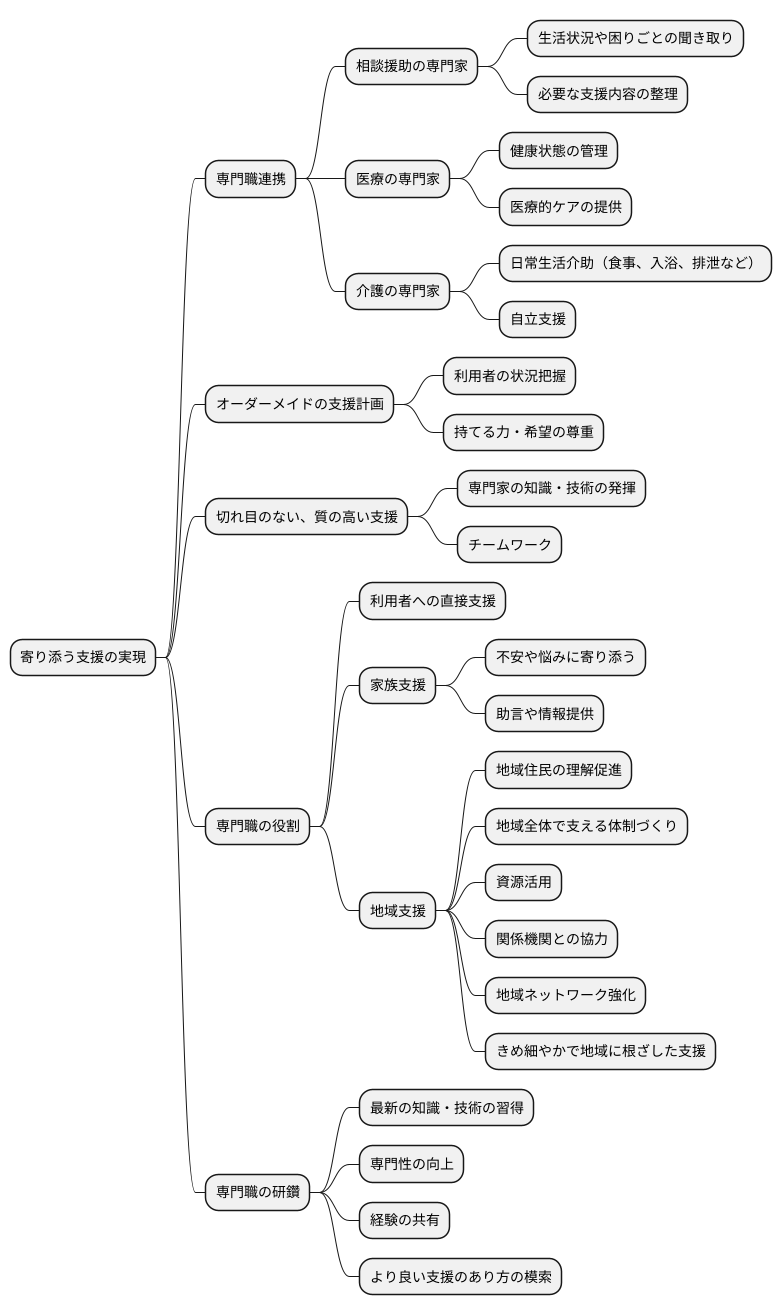

寄り添う支援を実現するためには、様々な専門職による連携が欠かせません。利用者一人ひとりの状況を丁寧に把握し、それぞれの持てる力や希望を尊重した、オーダーメイドの支援計画を立てることが重要です。このためには、それぞれの専門家が持つ知識や技術を十分に発揮し、力を合わせるチームワークが必要です。

たとえば、相談援助の専門家は、利用者の生活状況や困りごとを丁寧に聞き取り、必要な支援の内容を整理します。また、医療の専門家は、利用者の健康状態を管理し、医療的な視点から必要なケアを提供します。さらに、介護の専門家は、日常生活における食事や入浴、排泄などの介助を行い、利用者の自立を支援します。このように、それぞれの専門家がそれぞれの役割を担い、互いに連携することで、切れ目のない、質の高い支援を提供することが可能になります。

専門職の役割は、利用者への直接的な支援だけにとどまりません。利用者の家族が抱える不安や悩みに寄り添い、適切な助言や情報提供を行うことも重要な役割です。また、地域住民の理解を深め、地域全体で利用者を支える体制づくりにも貢献します。具体的には、地域にある様々な資源を見つけ出し、それらを効果的に活用するための取り組みを行います。関係機関との協力体制を築き、地域ネットワークを強化することで、よりきめ細やかで、地域に根ざした支援を実現することができます。

専門職には、常に最新の知識や技術を学び続ける姿勢が求められます。利用者のニーズは多様化しており、社会情勢の変化も激しい現代において、専門性を高め続けることは、質の高い支援を提供するための必須条件です。研鑽を積み、経験を共有し、より良い支援のあり方を模索し続けることで、利用者の暮らしを支え、地域社会に貢献していくことができます。

今後の展望

これからの日本は、ますます高齢化が進み、人々の暮らしを取り巻く環境も大きく変わっていくでしょう。それに伴い、人々が抱える困りごとも、種類も内容も複雑になってきています。一人ひとりの状況をきちんと把握し、それぞれの必要に合わせた切れ目のない支援、つまり包括的な支援の大切さが、これまで以上に増していくと考えられます。

具体的には、最新の技術を活用した便利な道具の開発が重要になります。例えば、人工知能や情報通信技術を使って、困りごとを抱える人を支える新しい道具を作り、よりきめ細やかな支援を実現していく必要があるでしょう。また、様々な分野の専門家が協力し合う体制も欠かせません。医師や看護師、介護福祉士、社会福祉士といった専門家が、それぞれの知識や技術を持ち寄り、連携を強化することで、より質の高い支援を提供できるようになります。さらに、住み慣れた地域で安心して暮らせる仕組み作りも大切です。地域包括ケアシステムの充実を図り、医療、介護、福祉、生活支援といった様々なサービスを、地域全体で協力して提供していく必要があります。

こうした取り組みを進めていくためには、国や地方自治体による政策的な後押しが欠かせません。しかし、それだけでは十分ではありません。地域に住む一人ひとりが、包括的な支援の大切さを理解し、共に支え合う社会を作るために協力していくことが何よりも重要です。高齢者や障がいのある人、子育てに悩む人など、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するためには、包括的な支援の考え方を広く共有し、それを日々の暮らしの中で実践していくことが求められています。みんなで力を合わせ、共に支え合い、共に生きる温かい社会を築いていきましょう。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 高齢化の進展と複雑化する困りごと |

|

| 技術の活用 |

|

| 専門家間の連携 |

|

| 地域社会の構築 |

|

| 政策と地域住民の協力 |

|

まとめ

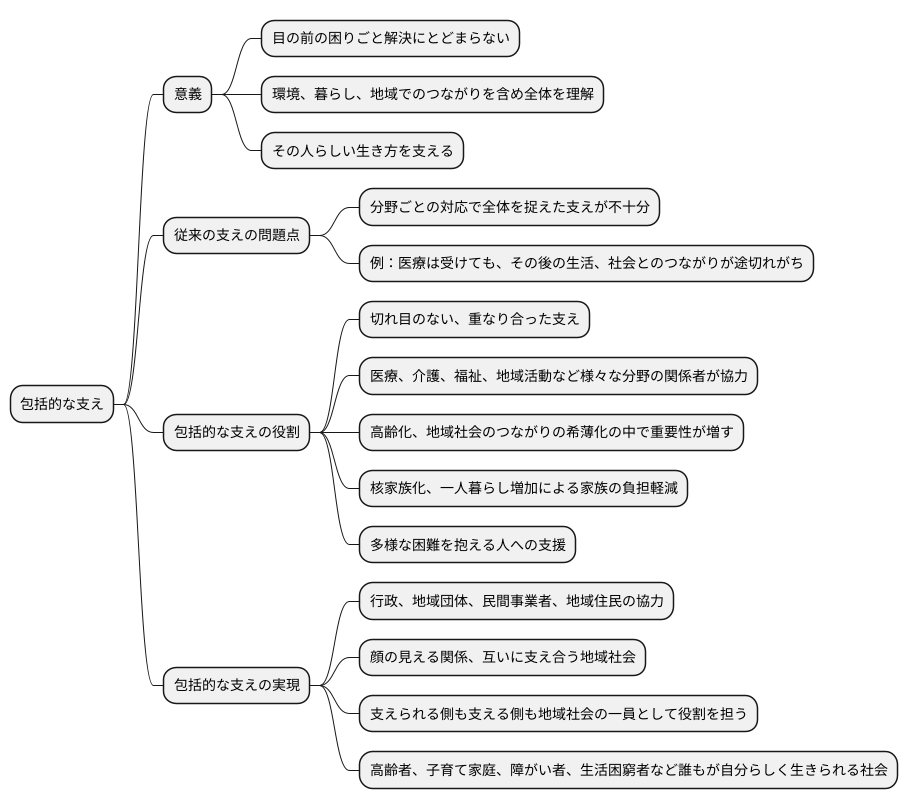

『まとめ』にあるように、包括的な支えは、目の前の困りごとを解決するだけにとどまりません。その人がどのような環境でどのような暮らしをしてきたのか、地域でどのようなつながりを持っているのかといったことまで含めて、その人全体を理解し、その人らしい生き方を支える方法です。

これまでの支えは、それぞれの分野で別々に行われることが多く、全体を捉えた支えは十分とは言えませんでした。例えば、健康上の問題を抱える人がいたとして、医療機関での治療は受けられても、その後の生活への支えや社会とのつながりが途切れてしまうと、再び孤立してしまう可能性があります。包括的な支えは、医療、介護、福祉、地域活動など、様々な分野の関係者が協力して、切れ目のない、そして重なり合った支えを提供することで、このような問題を防ぎます。

高齢化が進み、地域社会のつながりが薄れがちになっている今、包括的な支えの役割はますます重要になっています。核家族化や一人暮らしの増加により、家族だけで高齢者を支えることが難しくなっている現状もあります。また、社会構造の変化に伴い、様々な困難を抱える人が増えています。このような状況において、地域全体で支え合う仕組みを作ることが必要不可欠です。

包括的な支えを実現するためには、行政、地域団体、民間事業者、そして地域住民一人ひとりの協力が不可欠です。顔の見える関係を築き、互いに支え合うことで、誰もが安心して暮らせる温かい地域社会を作っていきましょう。高齢者だけでなく、子育て中の家庭、障がいのある人、生活に困っている人など、誰もが地域の中で自分らしく生きられるように、共に力を合わせていくことが大切です。そして、支えられる側も、支える側も、共に地域社会の一員として役割を担い、助け合う関係を築くことが、真に豊かな社会の実現につながると言えるでしょう。