介護現場におけるハインリッヒの法則

介護を学びたい

先生、「ハインリッヒの法則」って、介護の現場でどのように役立つのでしょうか?ちょっとイメージがわかないんです。

介護の研究家

なるほど。たとえば、お年寄りがベッドから降りるときに、ちょっとよろけたとします。これは転倒という重大な事故に至らなかっただけで、事故につながる一歩手前の「ヒヤリ・ハット」にあたります。「ハインリッヒの法則」は、このような小さな出来事を記録して分析することで、大きな事故を防ぐヒントになる、ということを教えてくれる法則なんです。

介護を学びたい

ああ、そうか!小さなことの積み重ねが、大きな事故につながるんですね。ヒヤリとしたことやハッとしたことを記録することが大切なんですね。

介護の研究家

その通り!例えば、300件のヒヤリハットを記録して分析すると、転倒の危険がある場所や時間帯が見えてきます。そうすれば、手すりを設置したり、見守り体制を強化したりといった対策を前もって実施できます。そうすることで、重大な事故を未然に防ぐことができるのです。

ハインリッヒの法則とは。

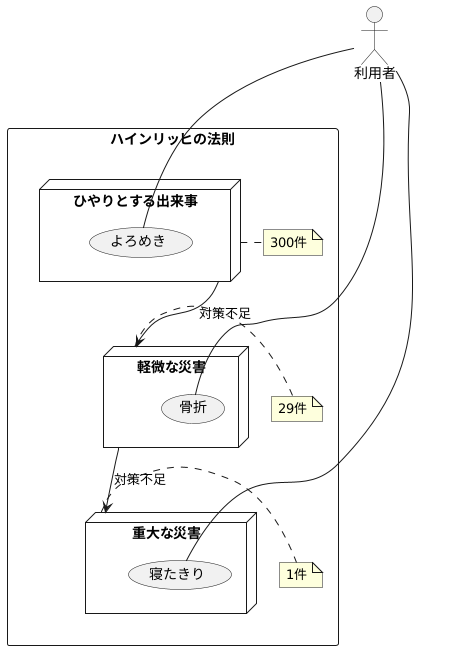

お年寄りの世話をする際などに使う「介護」と「介助」の違いについて説明します。アメリカのハインリッヒさんという人が考えた法則があります。大きな事故が1回起こると、小さな事故が29回、事故になりそうな出来事が300回起きている、というものです。この法則は、工場などで働く人たちの間でよく知られていましたが、最近では色々な仕事をしている人たちの間にも広まっています。お年寄りの世話をする仕事では、お年寄りやそこで働く人たち、職場全体の危険を管理することが大切です。日々のヒヤリとした出来事やハッとした出来事を記録して、対策を続けることが重要です。

法則の解説

アメリカのハーバート・ウィリアム・ハインリッヒ氏が提唱したハインリッヒの法則は、労働災害における経験則であり、介護現場においても重要な示唆を与えてくれます。この法則は、「一つの大きな災害の背後には、二十九の軽いけがを伴う災害が存在し、さらにその背景には三百のひやりとする出来事(事故にはならなかったものの、事故につながる可能性のある出来事)が隠れている」と説いています。

これは、海に浮かぶ氷山の一角に例えることができます。海面から出ている大きな氷山の一角は、重大な事故を象徴しています。しかし、その下に隠れている巨大な氷山の本体部分のように、目に見えない軽微な事故やひやりとする出来事が数多く存在するのです。これらの小さな兆候を軽視すると、いずれ大きな事故につながる危険性があることを、ハインリッヒの法則は教えています。

介護現場では、転倒や薬の飲み間違いなど、重大な事故につながる危険が常に潜んでいます。例えば、利用者の方が廊下を歩いている際に少しよろめいたとします。これは「ひやりとする出来事」に該当します。この時、すぐに対応しなければ、後日、実際に転倒し骨折するといった「軽いけがを伴う災害」につながるかもしれません。そして、骨折した箇所の処置が不適切であった場合、寝たきりになってしまうといった「重大な災害」に発展する可能性も考えられます。

このように、小さな兆候を見逃さず、適切な対策を講じることが、重大な事故を未然に防ぐために不可欠です。ハインリッヒの法則を理解し、日々の業務の中で危険の芽を摘み取るよう心掛けることで、安全な介護環境を築き、利用者の方々の安心を守ることができます。

介護現場への応用

人の手助けを必要とする現場、特に高齢者の世話をする場では、安全を守るための考え方が大切です。これは、大きな事故が起きる前には、小さな出来事や危うく事故になりかけたことがたくさんあるという考え方です。高齢者の世話をする場では、利用者の容体の変化、働く人の疲れ、設備の不具合など、様々なことが事故につながる可能性があります。例えば、利用者が転んでしまうことは、よくあります。一見すると、単なる不注意で起きたように思えますが、転倒の背景には、部屋の片付けができていない、働く人への指導が足りない、利用者の体調がいつもと違うなど、様々な原因が複雑に絡み合っていることが多いのです。

このような、ヒヤリとしたり、ハッとしたりする小さな出来事や軽い事故を記録し、なぜ起きたのかをきちんと考えることで、大きな事故を防ぐ対策を立てることができます。例えば、転びやすい利用者一人ひとりに合わせた世話をしたり、働く人たちに定期的に研修を受けさせたり、利用する場所の環境をより良くしたりすることが挙げられます。

また、働く人が忙しすぎたり、疲れていたりすると、注意力が散漫になり、小さなミスを見逃しやすくなります。これは、大きな事故につながる可能性を高めます。働く人が無理なく働ける環境を作ることも、事故を防ぐ上で重要です。休憩時間をきちんと確保したり、業務の分担を見直したり、相談しやすい雰囲気を作ることで、働く人の負担を減らし、注意力を維持できるようにすることが大切です。さらに、設備の定期的な点検や、利用者の状態に合わせた設備の導入も、事故を未然に防ぐために有効な手段です。小さな兆候を見逃さず、様々な要因が重なり合って事故につながるという考え方を常に意識することで、安全な環境を作ることが可能になります。

| 事故発生のメカニズム | 具体的な例 | 対策 |

|---|---|---|

| 様々な要因が重なり合って事故につながる | 転倒、ヒヤリハット |

|

| 働く人の状態 | 忙しすぎ、疲れ、注意散漫 |

|

| その他の要因 | 利用者の容体の変化、設備の不具合 |

ヒヤリハットの重要性

重大な事故を防ぐためには、事故に繋がりかねない小さな出来事、いわゆる「ひやりとした」「はっとした」出来事に注目することが重要です。これは「ハインリッヒの法則」と呼ばれる考え方で、重大な事故の背景には、多くの軽微な事故や、さらに多くのヒヤリハットが存在するというものです。

介護の現場では、さまざまなヒヤリハットが起こりえます。例えば、薬の種類を取り違えそうになった、利用者の容態が急変した、機器の操作を誤りそうになったなどです。これらは、実際に事故には至らなかったものの、一歩間違えれば大きな事故に繋がっていた可能性があります。

こうしたヒヤリハットを記録し、その原因を詳しく分析することは、事故を未然に防ぐ上で非常に大切です。なぜヒヤリハットが起きたのか、その背景にはどのような要因があったのかを突き止め、対策を立てることで、同じような出来事が繰り返されることを防ぐことができます。例えば、薬の取り違えを防ぐために、薬の種類ごとに保管場所を明確にする、利用者の容態変化にいち早く気付くために、定期的な見守りを実施する、機器の誤操作を防ぐために、操作手順を分かりやすく表示するといった対策が考えられます。

ヒヤリハットの記録は、単なる記録作業ではありません。職員一人ひとりが、現場で感じた危険な兆候を共有し、組織全体で安全対策を強化するための大切な取り組みです。そのためには、職員がヒヤリハットを報告しやすい環境を作ることも重要です。報告しやすい雰囲気作りや、報告を受けた上長による適切な対応などが求められます。ヒヤリハットを積極的に報告し、共有し合うことで、より安全な介護現場を実現できるでしょう。

| 重大な事故を防ぐために | ヒヤリハットの例 | ヒヤリハットへの対策 | ヒヤリハットの記録の意義 | ヒヤリハットを報告しやすい環境づくり |

|---|---|---|---|---|

| 事故に繋がりかねない小さな出来事(ヒヤリハット)に注目する(ハインリッヒの法則) | ・薬の種類を取り違えそうになった ・利用者の容態が急変した ・機器の操作を誤りそうになった |

・薬の種類ごとに保管場所を明確にする ・定期的な見守りを実施する ・操作手順を分かりやすく表示する |

・職員一人ひとりが危険な兆候を共有し、組織全体で安全対策を強化するための取り組み | ・報告しやすい雰囲気作り ・報告を受けた上長による適切な対応 |

記録と対策

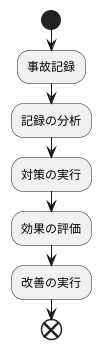

事故を防ぐための大切な取り組みとして、実際に起きた出来事や危険を感じた出来事、たとえ小さな事でも記録に残すことが重要です。ただ記録するだけではなく、その記録を活かして、どうすれば事故を防げるのかをみんなで考えることが大切です。

例えば、転倒の記録が多い場合を考えてみましょう。転倒しやすい場所はどこか、段差や滑りやすい場所がないか、手すりは設置されているか、照明は十分かなどを確認します。また、転倒した方の状態も振り返ることが重要です。その方の体力やバランス感覚、持病などを考慮し、適切な介助方法を検討します。杖や歩行器など適切な福祉用具の活用も検討する必要があるでしょう。

薬の取り違えが多い場合も同様です。薬の管理方法を見直し、名前の確認方法を徹底する、薬の種類ごとに保管場所を分ける、一包化するなどの対策を検討します。また、職員への教育も重要です。薬の知識や確認手順などを再確認し、意識の向上を図ります。

記録した内容を分析し、具体的な対策を立て、実行することが肝心です。そして、対策の効果を評価し、さらに改善につなげるという流れを繰り返し行うことが大切です。継続的な改善活動を通して、より安全で安心できる介護の場を作っていくことができるのです。

意識改革

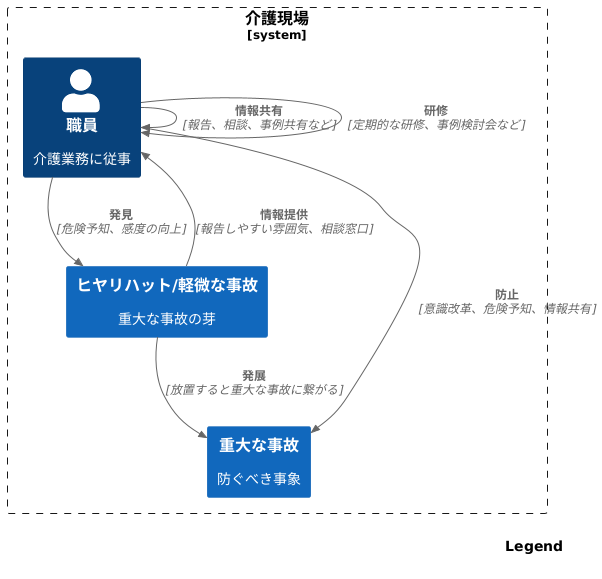

安全な介護現場を実現するためには、職員一人ひとりの意識改革が不可欠です。重大な事故を未然に防ぐためには、「ヒヤリハット」や「軽微な事故」を見過ごさないことが重要です。ハインリッヒの法則にもあるように、一つの重大な事故の裏には、多くの軽微な事故やヒヤリハットが隠れています。これらを「たまたま起きた」「今回は大丈夫だった」と安易に考えて放置すると、いずれ重大な事故につながる危険性があります。

「ヒヤリハット」や「軽微な事故」は、重大な事故を未然に防ぐための貴重な情報源です。どんなに小さなことでも、積極的に報告し、共有する文化を築くことが大切です。そのためには、報告しやすい雰囲気づくりが欠かせません。報告した職員を責めるのではなく、感謝の気持ちを伝え、報告された内容を真摯に受け止め、適切なフィードバックを行う必要があります。職員が安心して報告できるよう、相談しやすい窓口を設けることも有効です。

また、定期的な研修や事例検討会などを開催し、職員の意識向上を図ることも効果的です。過去の事例や他施設での事故などを学ぶことで、危険予知の能力を高め、未然に事故を防ぐ意識を育むことができます。研修では、グループワークやロールプレイングなどを取り入れ、実践的な学びの場を提供することも重要です。

一人ひとりが当事者意識を持ち、日々の業務の中で危険予知を行うことを習慣づけましょう。「いつもと同じだから大丈夫」という思い込みを捨て、常に周囲の状況に気を配り、「もしかしたら…」と危険を察知する感度を高めることが大切です。そして、気づいたことは、どんなに小さなことでも同僚と共有し、チーム全体で安全な環境づくりに取り組むことが重要です。一人ひとりの小さな意識改革が、大きな事故を防ぎ、安全な介護現場を実現することにつながります。