力を育む介護:エンパワメント

介護を学びたい

先生、「エンパワメント」ってよく聞くんですけど、介護と介助でどう違うんですか?なんか難しくて…

介護の研究家

そうだね、少し難しい言葉だね。簡単に言うと、自分の持っている力を引き出して、自分で出来ることを増やすことだよ。介護される人にとっては、自分で出来ることを増やして自立していくこと。介護する人にとっては、より良く介護するための知識や技術を高めることだね。

介護を学びたい

なるほど。介護される側もする側も、力を高めるってことなんですね。でも、具体的にどうすればいいんですか?

介護の研究家

良い質問だね。例えば、介護される人なら、少しでも自分で着替えられるように練習したり、自分で食事ができるように工夫したりすること。介護する人なら、新しい介護技術を学んだり、相手の気持ちを理解する練習をすることだね。大切なのは、その人らしく生活できるよう、支えていくことだよ。

エンパワメントとは。

「介護」と「介助」について、『エンパワメント』という用語を説明します。『エンパワメント』は、「力をつける」という意味の『エンパワー』という言葉から生まれた言葉です。組織に属する一人ひとりが、本来持っている力や能力を発揮し、自主的に行動することを意味します。介護の現場では、介護される側は「日常生活を自分でできるように、自分の力をつけること」、介護する側は「様々な立場の職員が、援助する力(技術や知識)を高めること」と考えることができます。また、『エンパワメント』には「眠っている力を呼び覚ます」という意味もあり、やる気や力を高めるための支援が必要となります。

エンパワメントとは

「力を与える」という意味を持つエンパワメントは、その人自身の中にある潜在能力を認識し、それを発揮できるよう支援する考え方です。特に、介護の現場では、この考え方が重要になります。

介護を受ける人にとって、エンパワメントとは、日常生活でできることを一つずつ増やし、自分で出来る喜びを感じることから始まります。たとえば、食事や着替え、トイレといった日常の動作を、介助に頼りきりになるのではなく、自分の力で出来る範囲で行うことで、自信を取り戻し、生活の質を高めることにつながります。そして、「自分でできた」という成功体験は、更なる意欲を生み出し、次の目標へとつながっていくのです。自分の力で何かを成し遂げる経験を通して、人は、主体性や責任感といった大切なものを育み、より豊かな人生を送ることができるようになります。

一方、介護を提供する人にとってもエンパワメントは重要です。介護の仕事は、肉体的にも精神的にも負担が大きい仕事です。しかし、常に学び続け、自分の知識や技術を高める努力をすることで、提供できる介護の質を高めることができます。質の高いケアを提供することで、介護を受ける人からの感謝の言葉や、状態が良くなっていく様子を目の当たりにすることができ、それが大きなやりがいにつながります。また、介護の専門職としての自覚や責任感が強まり、仕事に対する誇りを持つことにもつながります。つまり、介護を提供する側も、エンパワメントを通して、仕事への意欲を高め、より良い介護サービスを提供できるようになるのです。

このように、エンパワメントは、介護を受ける人と提供する人、双方にとって良い影響を与える、大切な考え方です。お互いを尊重し合い、協力し合うことで、より良い介護の環境を作り、誰もが生き生きと暮らせる社会を実現していくことができるでしょう。

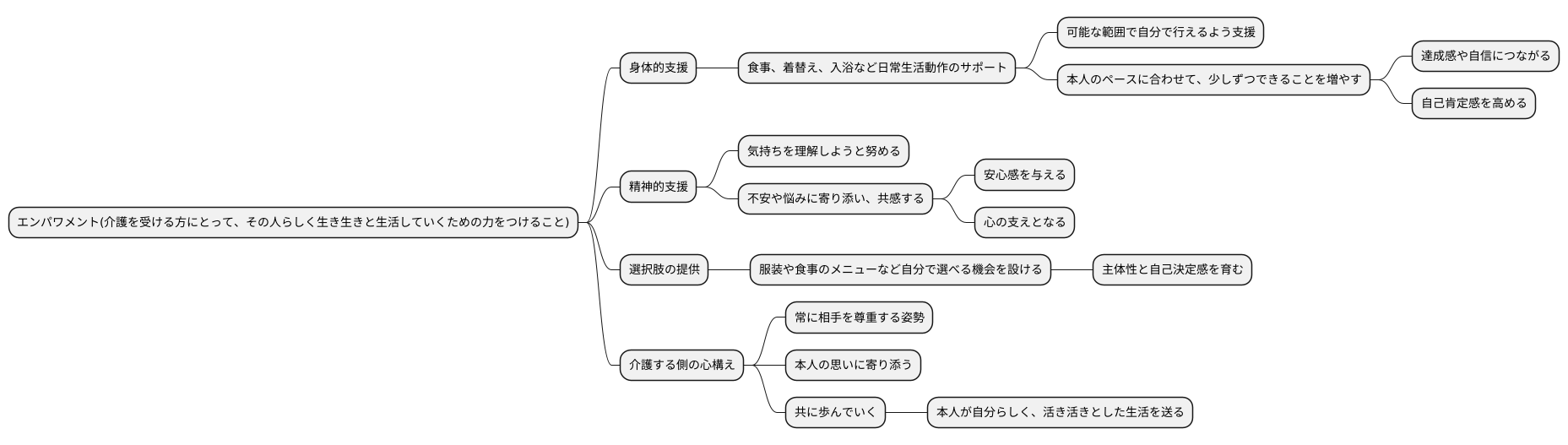

介護を受ける人のエンパワメント

介護を受ける方にとって、エンパワメントとは、その人らしく生き生きと生活していくための力をつけることです。これは、単に身体的な介助を行うだけでなく、その方の意思や気持ちを尊重し、主体的に生活を送れるよう支援することを意味します。

例えば、食事や着替え、入浴といった日常生活の動作においても、可能な範囲で自分で行えるようサポートすることが大切です。全てを代わりにやってしまうのではなく、ご本人のペースに合わせて、少しずつできることを増やしていくことで、達成感や自信につながり、自己肯定感を高めることができます。

焦らず、ゆっくりと、本人の力を信じて寄り添うことが、真のエンパワメントにつながります。できないことを責めるのではなく、できたことを褒め、励ますことで、前向きな気持ちで生活を送れるよう支援します。

また、エンパワメントには精神的な支えも重要です。日々の生活の中で、ご本人の気持ちを理解しようと努め、不安や悩みに寄り添い、共感することで、安心感を与え、心の支えとなることができます。

ご本人の選択を尊重し、決定権を与えることも大切です。例えば、今日の服装や食事のメニューなど、自分で選べる機会を設けることで、主体性と自己決定感を育むことができます。

介護する側は、常に相手を尊重する姿勢を忘れず、ご本人の思いに寄り添いながら、共に歩んでいくことが大切です。そうすることで、ご本人が自分らしく、活き活きとした生活を送るための力となるのです。

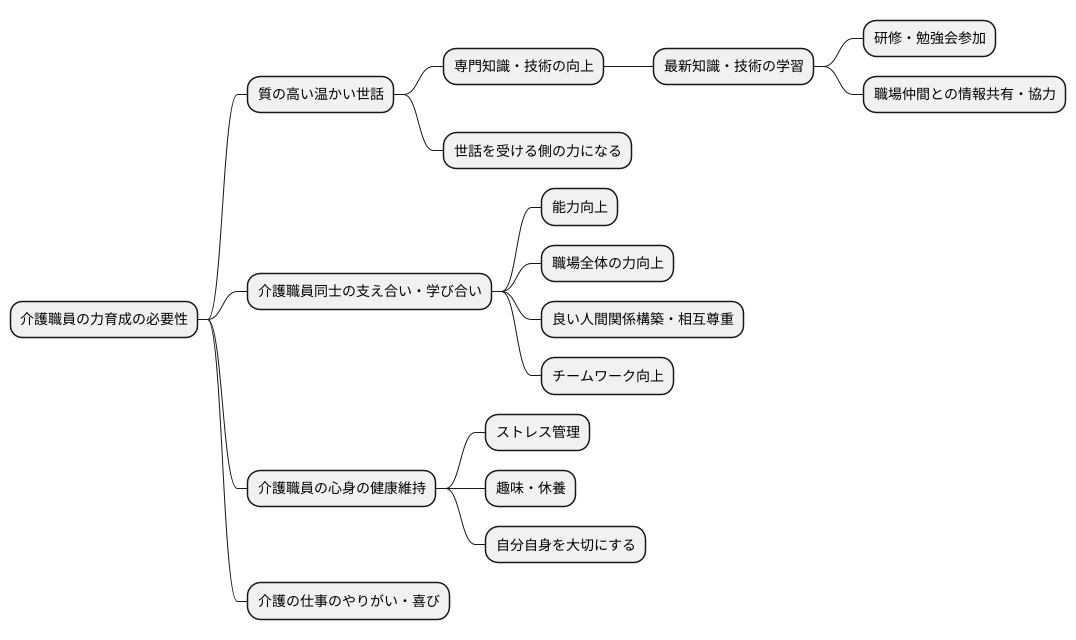

介護する人のエンパワメント

人を支える仕事である介護は、支える側である介護職員の力も育てる必要があります。介護職員が持つ専門の知識や技術を高めることは、質の高い温かい世話をすることに繋がります。そしてそれは、世話を受ける側の力になることにも繋がります。

常に最新の知識や技術を学ぶ姿勢を持つことが大切です。研修や勉強会に参加することで、新しい発見や学びを深め、日々の仕事で活かすことができます。また、職場の仲間と情報を共有し、協力し合うことで、より良い世話をすることができます。

介護職員同士が支え合い、学び合う環境を作ることは、一人ひとりの能力を高めるだけでなく、職場全体の力も高めます。良い人間関係を築き、お互いを尊重し合うことで、より良いチームワークが生まれます。

さらに、介護職員自身の心身の健康を保つことも大切です。ストレスをうまく管理し、心身ともに健康な状態で働くことで、質の高い世話をすることができます。趣味の時間を作ったり、休日はしっかりと休養をとったり、自分自身を大切にする時間を持つことが大切です。

介護の仕事は決して楽ではありません。だからこそ、やりがいを感じ、喜びを持って働けるように、介護職員の力を高めることが大切です。周りの人を支える仕事であると同時に、周りの人に支えられながら、共に成長していく仕事です。温かい心と確かな技術で、人を支える喜びを感じられる職場環境を作ることで、介護職員も、そして世話を受ける人も、共に幸せになれる社会を目指していく必要があります。

双方向のエンパワメント

『支え合う』ではなく『共に育つ』関係を築くことが、介護における双方向の力を引き出す鍵となります。介護とは、一方的に与える、与えられるといったものではなく、互いに影響し合い、高め合う関係です。

まず、介護を受ける側の視点から考えてみましょう。自分のことは自分で選びたい、自分で決めたい。このような思いは、当然のものです。食事の内容、着替え、入浴の時間など、生活の様々な場面で主体的に選択し、行動することで、自分らしさを取り戻し、日々の暮らしに張り合いが生まれます。そして、その生き生きとした姿は、介護する側の心に喜びとやりがいをもたらします。

反対に、介護する側の知識や技術、そして何よりも、温かく寄り添う姿勢は、介護を受ける人の自立を後押しします。例えば、新しい介助方法を学ぶことで、介護を受ける人の身体への負担を減らし、より快適な生活を送れるように手助けができます。また、真摯に耳を傾け、気持ちを理解しようと努めることで、介護を受ける人は安心感と信頼感を抱き、自信を持って生活に取り組むことができるようになります。

このように、介護は一方通行ではなく、双方向のやり取りの上に成り立っています。お互いを尊重し、信頼関係を築くことで、より良い介護の場を作り出すことができます。介護を受ける人は、自分の思いや考えを伝え、主体的に行動することで、自らの力を高め、人生を豊かにすることができます。同時に、介護する人は、知識や技術を磨き、相手を思いやる心を持つことで、専門家としての成長を感じ、より質の高い介護を提供できるようになります。互いに支え合い、共に成長していく関係性を築くことが、双方向の力を引き出し、より良い介護を実現するための大切な一歩となるのです。

より良い介護のために

高齢化が進むにつれ、「介護」の重要性はますます高まっています。誰もが安心して暮らせる社会を実現するためには、質の高い介護を実現することが欠かせません。その鍵となるのが「力を引き出す」という考え方です。

力を引き出すとは、介護を受ける人、そして介護する人、双方にとってより良い環境を作ることを意味します。介護を受ける人にとっては、自分のことは自分でできるという自信を取り戻し、主体的に生活を送るための支援が必要です。そのためには、その人の持つ力や個性を尊重し、できることを最大限に発揮できるような環境を整えることが大切です。例えば、食事や着替えなど、可能な範囲で自分で行うことを促し、必要な時には適切な手助けを提供することで、自立心を育むことができます。

一方、介護する人にとっても、力を引き出すことは重要です。介護は肉体的にも精神的にも負担が大きく、介護する人が疲弊してしまうと、質の高い介護を提供することは難しくなります。介護する人が、自分の生活も大切にしながら、無理なく介護を続けられるように支援する必要があります。具体的な支援としては、介護技術の研修や、他の介護者との交流の場の提供、休息のためのサービス利用の促進などが考えられます。

社会全体で介護に対する理解を深め、支え合う仕組みを作っていくことも重要です。地域住民、企業、行政が協力し、介護サービスの充実だけでなく、介護者への精神的な支援や地域社会への参加促進など、多角的な取り組みを進める必要があります。力を引き出すという考え方を基盤に、誰もが安心して生活できる、温かい社会を築いていくことが、これからの私たちの使命です。

| 対象 | 「力を引き出す」とは | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 介護を受ける人 | 自信を取り戻し、主体的に生活を送るための支援 |

|

| 介護する人 | 自分の生活も大切にしながら、無理なく介護を続けられるように支援 |

|

| 社会全体 | 介護に対する理解を深め、支え合う仕組みを作っていく |

|

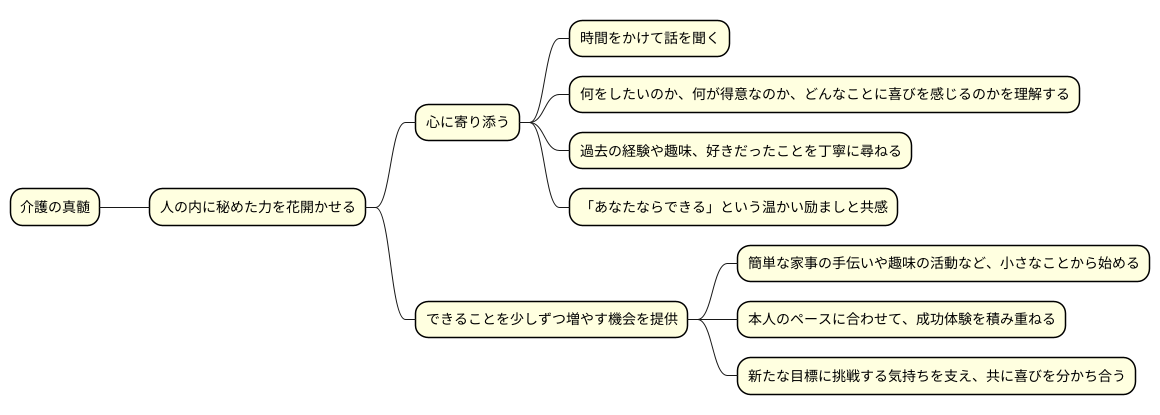

眠っている力を引き出す

人は誰でも、内に秘めた力を持っています。しかし、病気や加齢によって、その力を発揮できなくなってしまうことがあります。特に、介護が必要な状態になると、日常生活での活動が制限され、自信を失ってしまう人も少なくありません。「もう何もできない」と諦めてしまう人もいるかもしれません。しかし、どんな人にも、必ずできること、やりたいことがあります。介護をする側の役割は、その隠れた可能性を見つけ出し、花開かせる手助けをすることです。

そのためには、まず、その人の心に寄り添うことが大切です。じっくりと時間をかけて話を聞き、何をしたいのか、何が得意なのか、どんなことに喜びを感じるのかを理解する必要があります。過去の経験や趣味、好きだったことなどを丁寧に尋ねることで、忘れていた情熱を思い出すきっかけになるかもしれません。そして、「あなたならできる」という温かい励ましと共感の気持ちで接することで、心の扉が開き、眠っていた力が目覚め始めるでしょう。

次に、できることを少しずつ増やすための機会を提供することが重要です。最初は、簡単な家事の手伝いや、趣味の活動など、小さなことから始めてみましょう。無理強いするのではなく、本人のペースに合わせて、成功体験を積み重ねられるように工夫することが大切です。小さな成功体験は、自信につながり、「もっとやってみたい」という意欲を高めます。そして、新たな目標に挑戦する気持ちを支え、共に喜びを分かち合うことで、更なる成長へと繋げることができるでしょう。介護とは、ただ身の回りの世話をすることではありません。その人らしく生き生きと輝けるように、心の支えとなり、眠っている力を引き出す、それが真の介護と言えるでしょう。