相談支援専門員:寄り添う支援の専門家

介護を学びたい

先生、「相談支援専門員」って、どんな仕事をする人ですか? 介護や介助とどう違うんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。「相談支援専門員」は、日常生活で困っている障害のある方の相談に乗り、どんなサービスを受けられるか、どうすれば困りごとを解決できるか、一緒に考えていく仕事です。介護や介助は、実際に身体の世話や身の回りのことをお手伝いすることですが、相談支援専門員は、その人が自分らしく生活していくために、どんな支援が必要かを考え、計画を作る役割を担います。

介護を学びたい

なるほど。つまり、介護や介助をする人ではなくて、どんな介護や介助が必要か考える人なんですね。具体的にはどんなことをするんですか?

介護の研究家

そうですね。例えば、一人暮らしが難しくなった方のために、訪問介護やデイサービスなどのサービスを紹介したり、福祉用具の利用を提案したり、関係機関と連絡を取り合って、必要な手続きをサポートしたりします。その人がどんな生活を送りたいかを丁寧に聞き取り、その人に合った支援計画を作るのが相談支援専門員の大切な仕事です。

相談支援専門員とは。

「介護」と「介助」について説明します。特に、「相談支援専門員」という仕事について詳しく説明します。この仕事は、日常生活を送るのが難しい方の相談に乗ったり、助言や指導をしたりする仕事です。法律(障害者自立支援法)で定められています。相談支援専門員になるには、二つの条件があります。一つ目は、実際に相談支援の仕事をした経験があることです。二つ目は、必要な研修を受けていることです。「相談支援従事者初任者研修」という研修を修了した後に、「相談支援従事者現任研修」という研修を受ける必要があります。最初の研修を修了した年の次の年から数えて5年目の年度末までに、二番目の研修を修了しなければなりません。さらに、その後も5年に1回以上は、二番目の研修を受け続けなければなりません。

相談支援専門員の役割

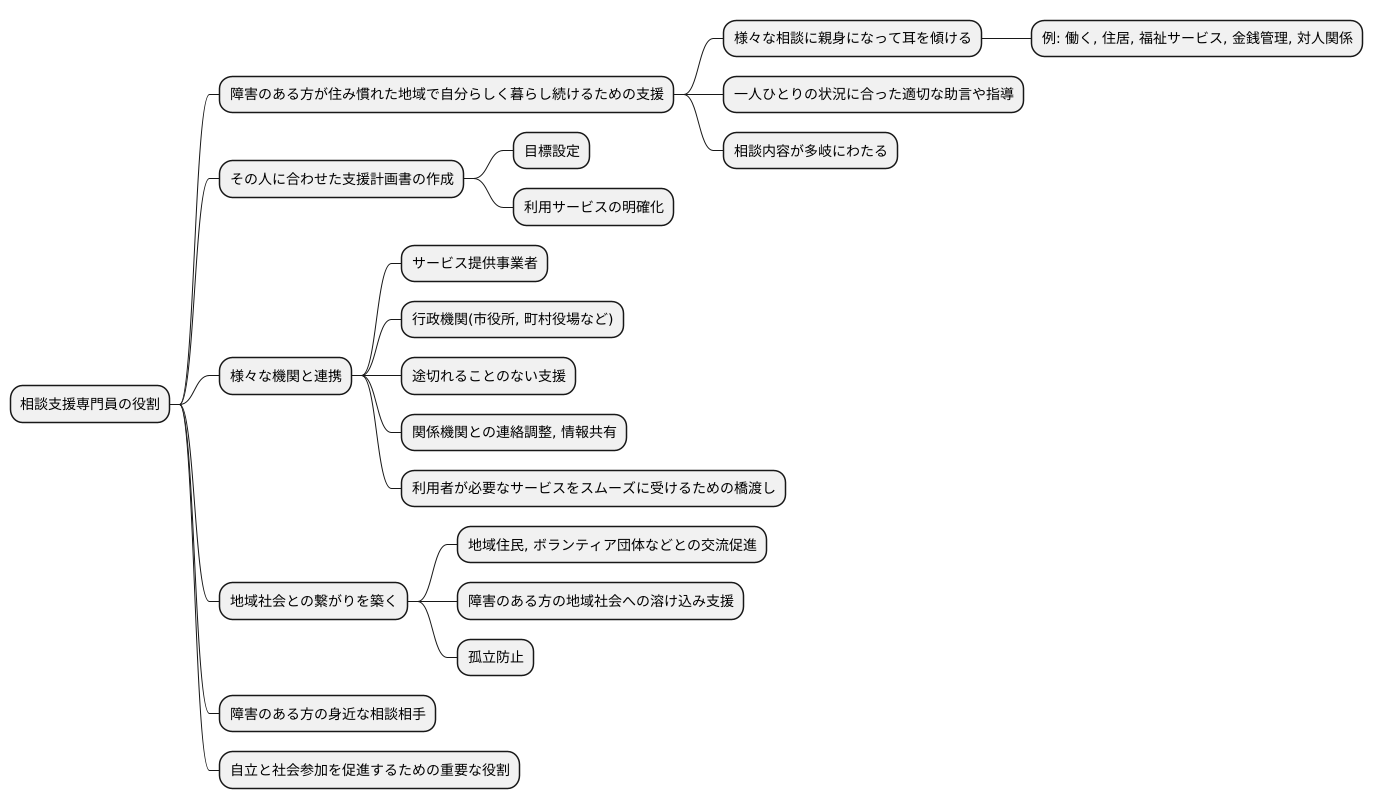

相談支援専門員は、障害のある方が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるための大切な役割を担っています。彼らは、日常生活の中で困っていることや悩んでいることなど、様々な相談に親身になって耳を傾け、一人ひとりの状況に合った適切な助言や指導を行います。

例えば、働くことに関する相談や、住む場所を確保するための相談、福祉サービスを受けるための手続き、お金の管理、人との付き合い方など、相談内容は多岐にわたります。相談支援専門員は、相談に来た方の状況や希望を丁寧に聞き取り、その人に合わせた支援計画書を作成します。この計画書には、どのような目標を立て、どのようなサービスを利用していくのかといった内容が具体的に書かれています。

また、相談支援専門員は、様々な機関と連携を取ることも重要な仕事です。例えば、サービスを提供する事業者や市役所、町村役場などの行政機関と協力して、途切れることのない支援を提供します。関係機関との連絡調整や情報共有を行うことで、利用者が必要なサービスをスムーズに受けられるように橋渡しをする役割も担います。

さらに、地域社会との繋がりを築くことも大切な仕事です。地域住民やボランティア団体などとの交流を促進することで、障害のある方が地域社会に溶け込み、孤立しないように支援します。

このように、相談支援専門員は、障害のある方の身近な相談相手として、その人らしく地域で生活していくために欠かせない存在です。相談支援専門員は、自立と社会参加を促進するための重要な役割を担っています。

求められる資質と能力

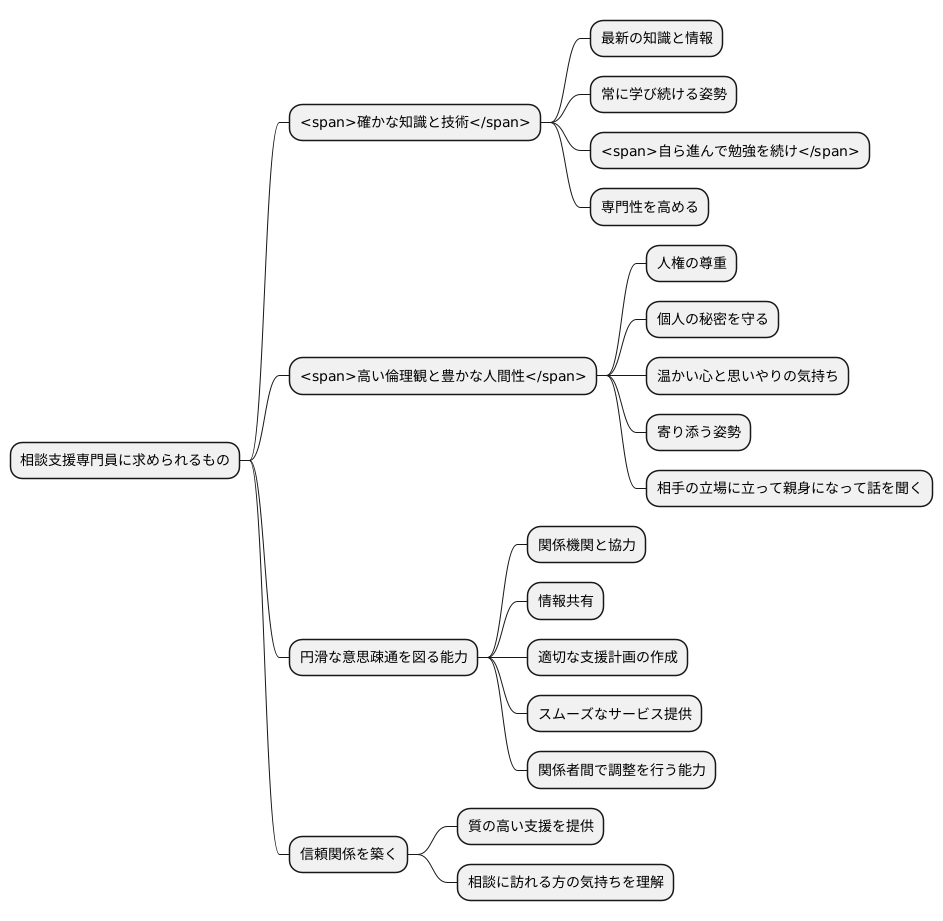

相談支援専門員には、確かな知識と技術に加え、高い倫理観と豊かな人間性が求められます。相談支援専門員は、障害のある方の人権を尊重し、個人の秘密を守るように、常に配慮しなければなりません。信頼関係を築くことは、質の高い支援を提供する上で、大変重要です。相談に訪れる方の気持ちを理解し、相手の立場に立って親身になって話を聞く姿勢が不可欠です。温かい心と思いやりの気持ちを持って、寄り添うことが大切です。

また、相談支援専門員は、様々な関係機関と協力して仕事を進める必要があるので、円滑な意思疎通を図る能力や、関係者間で調整を行う能力も必要となります。相談に来た方の状況を的確に把握し、関係機関と情報を共有しながら、適切な支援計画を作成し、スムーズなサービス提供につなげることが重要です。関係機関との連絡や調整は、相談支援専門員の大切な仕事の1つです。

さらに、相談支援専門員には、常に学び続ける姿勢が求められます。福祉や医療を取り巻く状況は常に変化しており、新しい制度や支援方法も次々に生まれています。常に最新の知識や情報を学び、自分の知識や技術を向上させることで、質の高い支援の提供が可能になります。社会の変化や制度の改正にも対応できるよう、自ら進んで勉強を続け、専門性を高めることが大切です。相談支援専門員としての責任感と使命感を持ち、利用者の方にとってより良い支援を常に目指していく必要があります。

相談支援専門員になるには

相談支援専門員は、障害のある方やその家族が地域で安心して暮らせるよう、様々な相談に乗り、必要な支援を調整する大切な役割を担っています。この相談支援専門員になるには、いくつかの段階を踏む必要があります。まず、障害福祉サービス事業所などで、直接支援に携わる実務経験が必要です。これは、利用者の方々と直接関わり、それぞれの個性やニーズを理解する上で非常に重要な経験となります。例えば、特別養護老人ホームやグループホーム、デイサービスセンターなどで、食事や入浴、排泄の介助、日常生活の支援といった業務を通して、利用者の方々の状況を把握し、適切な支援を行うための力を養います。

次に、相談支援従事者初任者研修を受講し、修了しなければなりません。この研修では、相談支援の基礎知識や基本的な技能を学ぶことができます。関係法令や相談援助の技法、倫理など、相談支援を行う上で必要な知識を体系的に学ぶことができます。さらに、初任者研修修了後、5年目の年度末までに相談支援従事者現任研修を修了する必要があります。現任研修では、初任者研修で学んだ基礎知識を基に、より実践的な知識や技能を習得し、専門性を高めます。事例研究やロールプレイングなどを通して、実際の相談場面を想定した実践的な学びを深めます。そして、相談支援専門員として活躍し続けるためには、5年度間に1回以上、現任研修を受講する必要があり、常に最新の知識と技術を身につけることが求められます。福祉制度は常に変化しており、利用者を取り巻く環境も変化していく中で、質の高い支援を提供し続けるには、継続的な学習が不可欠です。これらの研修を通して、相談支援に必要な知識や技能を体系的に学び、利用者の方々にとって最適な支援を届けることができる専門家を目指していくのです。

| 段階 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 実務経験 | 障害福祉サービス事業所等(例:特別養護老人ホーム、グループホーム、デイサービスセンターなど)で、食事、入浴、排泄の介助、日常生活の支援等の直接支援業務 | 利用者と直接関わり、個性やニーズを理解する |

| 相談支援従事者初任者研修 | 相談支援の基礎知識、基本的な技能(関係法令、相談援助の技法、倫理など)を学ぶ | 相談支援に必要な基礎知識を習得する |

| 相談支援従事者現任研修(初任者研修修了後5年目の年度末まで) | 初任者研修で学んだ基礎知識を基に、実践的な知識・技能を習得(事例研究、ロールプレイングなど) | 実践的な知識・技能を習得し、専門性を高める |

| 相談支援従事者現任研修(5年度間に1回以上) | 最新の知識と技術を学ぶ | 質の高い支援を提供し続ける |

相談支援専門員のやりがい

相談支援専門員は、障害のある方々の暮らしを支え、人生に寄り添う、やりがいのある仕事です。日々、様々な困難を抱える方々と向き合い、親身になって相談に乗ることで、その方の状況や希望を深く理解することができます。そして、その方に最適な支援計画を作成し、共に目標達成に向けて歩んでいく中で、大きなやりがいを感じることができます。

相談支援専門員は、障害のある方が抱える課題を解決へと導く案内人のような存在です。例えば、住まいや仕事、日常生活の困りごとなど、一人ひとり異なる悩みに対して、丁寧に寄り添い、解決策を探っていきます。時には、関係機関と連携を取りながら、必要なサービスや制度の情報提供を行い、利用できるよう手続きを支援します。そうした多岐にわたる支援を通して、障害のある方が地域社会で安心して暮らせるよう、お手伝いをすることができます。そして、その方が自立した生活を送れるようになった時、これ以上ない喜びを感じることができるでしょう。

相談支援専門員は、地域社会の福祉向上にも貢献することができます。関係機関とのネットワークを構築し、地域全体の福祉サービスの質を高めるために協力することで、より多くの方々が安心して暮らせる社会づくりに携わることができます。

障害のある方から感謝の言葉をいただいたり、成長していく姿を見守ることができるのは、何にも代えがたい喜びです。共に歩む中で、信頼関係が築かれ、心からの感謝の言葉をいただいた時には、この仕事の意義を強く実感することができます。また、最初は自信がなかった方が、少しずつ成長していく姿を見守り、共に喜び合えることも、大きなやりがいに繋がります。そして、常に人と関わり、社会貢献できるという点も、この仕事の魅力と言えるでしょう。相談支援専門員は、障害のある方の「生きる力」を引き出し、社会参加を促進する、重要な役割を担っています。

| 役割 | 仕事内容 | やりがい |

|---|---|---|

| 人生に寄り添う伴走者 | 相談に乗り、状況や希望を理解し、最適な支援計画を作成、目標達成に向けて共に歩む | 目標達成の喜び、信頼関係の構築、感謝の言葉 |

| 課題解決の案内人 | 住まい、仕事、日常生活の困りごとなど、一人ひとり異なる悩みに対して解決策を探る。関係機関と連携しサービスや制度の情報提供や利用手続きを支援 | 地域社会で安心して暮らせるよう支援できる、自立した生活を支援できた時の喜び |

| 地域社会の福祉向上への貢献者 | 関係機関とのネットワーク構築、地域全体の福祉サービスの質の向上に協力 | より多くの人が安心して暮らせる社会づくりに携わる |

| 「生きる力」を引き出す支援者 | 障害のある方の成長を見守り、社会参加を促進 | 感謝の言葉、成長を見守る喜び、常に人と関わり社会貢献できる |

今後の展望と課題

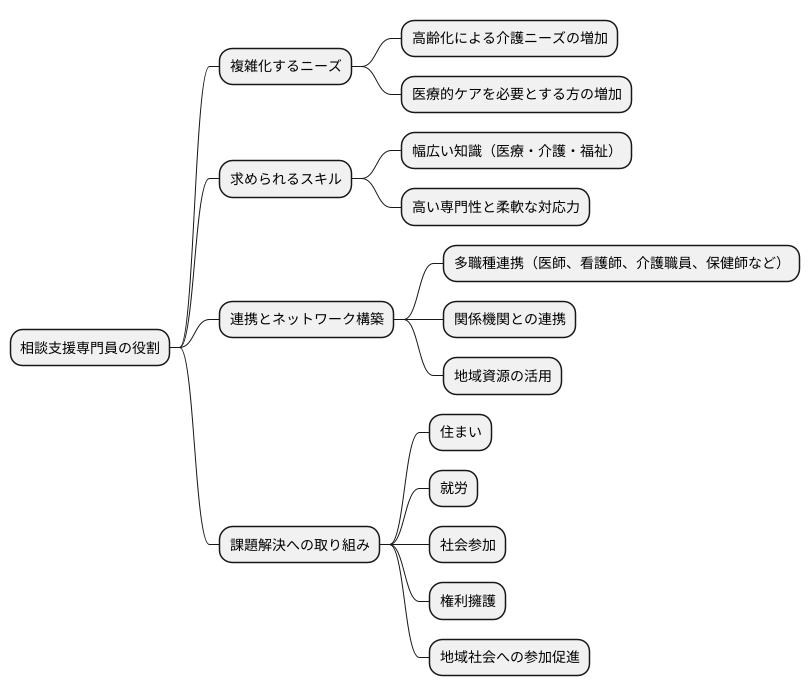

障害のある方が住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らしていくためには、様々な支えが必要です。相談支援専門員は、そうした支えの中心となる重要な役割を担っています。社会の変化に合わせて、相談支援専門員の仕事内容も複雑化し、求められる知識や技術も高度になってきています。

高齢化が進む中で、障害のある方も高齢になり、介護が必要となるケースが増えています。同時に、医療技術の進歩により、医療的ケアが必要な障害のある方も地域で生活するようになってきました。そのため、相談支援専門員には、医療や介護、福祉など、幅広い分野の知識が必要とされています。また、一人ひとりの状況は異なり、抱える課題も複雑化しています。それぞれの状況を丁寧に把握し、適切な支援計画を作成するには、高い専門性と柔軟な対応力が求められます。

地域包括ケアシステムの構築が進む中で、相談支援専門員は、様々な機関と連携しながら、地域全体で障害のある方を支える体制づくりに取り組む必要があります。医師や看護師、介護職員、保健師など、多職種と協力し、切れ目のない支援を提供していくことが重要です。また、地域には、様々な団体やボランティアが活動しています。これらの地域資源を有効に活用することも、相談支援専門員の大切な仕事です。関係機関とのネットワークを構築し、地域全体で質の高いサービスを提供できるよう、体制を整備していく必要があります。

障害のある方が地域で安心して暮らせるためには、住まいや就労、社会参加など、様々な課題を解決していく必要があります。相談支援専門員は、これらの課題に積極的に取り組み、障害のある方の権利擁護や地域社会への参加促進に貢献していくことが期待されています。今後、相談支援専門員の役割はますます重要性を増し、活躍の場はさらに広がっていくでしょう。