介護福祉士倫理綱領:介護の心構え

介護を学びたい

先生、「介護福祉士倫理綱領」って、どういうものなんですか?なんか難しそうで…

介護の研究家

そうだね、少し難しい言葉もあるかもしれないけど、簡単に言うと、介護福祉士が仕事をする上での大切な決まりごとだよ。例えば、お医者さんの倫理綱領だとどんなものがあるか知っているかい?

介護を学びたい

えっと…人を助ける仕事だから…困っている人を助けなきゃいけないとか?

介護の研究家

そうだね!まさにそういうこと。介護福祉士も、困っているお年寄りや体の不自由な方を助ける仕事だから、倫理綱領では、相手の立場に立って、敬意を払いながら、より良いサービスを提供することを約束しているんだよ。倫理綱領は「介護の憲法」とも呼ばれているんだ。

介護福祉士倫理綱領とは。

「お世話をさせていただきます」という意味の言葉である「介護」と「介助」について、介護福祉士の倫理的な行動の指針を示した『介護福祉士倫理綱領』(これは、日本の介護福祉士会が会員に守るように示した、いわば介護の憲法のようなものです。差別をなくすことや、人の尊厳を大切にすること、お世話を必要とする人の立場に立ったサービスをすることなどをうたっています。)について

倫理綱領の目的

介護福祉士倫理綱領は、介護福祉士が仕事をする上で守るべき大切な約束事をまとめたものです。この綱領は、介護福祉士一人ひとりが自分の仕事に誇りを持ち、質の高い介護を実現するために欠かせない道しるべとなっています。利用者の方々が大切にされるべき存在だと認識し、安心して穏やかに暮らせるよう支えることは、介護福祉士の使命です。そして、この綱領はまさにその使命を果たすための道標となるのです。

倫理綱領をよく理解し、日々の仕事に活かすことで、介護福祉士としての責任と自覚がより深まり、質の高い介護へと繋がっていきます。また、この綱領は利用者の方々やご家族、そして社会全体に対して、介護福祉士がどのような考えを持って仕事に取り組んでいるかを示す大切な役割も担っています。倫理綱領に基づいた行動は、介護福祉士への信頼感を高め、ひいては介護という仕事の社会的な地位向上に大きく貢献するでしょう。

倫理綱領は、ただ守るべき決まり事ではありません。介護の心、つまり利用者の方々を大切にする心を形にしたものです。介護福祉士一人ひとりがその意味を深く理解し、日々の仕事で実践していくことが大切です。綱領に記されている理念は、単なる規則ではなく、利用者の方々との良好な関係を築き、質の高い介護を提供するための羅針盤と言えるでしょう。介護福祉士は常に学び続け、倫理綱領を道しるべとして、介護の道を歩んでいくことが求められています。倫理綱領は、利用者の尊厳を守り、人として尊重される生き方を支えるための指針となるのです。私たちは倫理綱領を心に刻み、利用者の方々の思いに寄り添い、共に歩む姿勢を大切にしていかなければなりません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 介護福祉士倫理綱領の目的 | 介護福祉士が仕事をする上で守るべき大切な約束事 |

| 綱領の役割1 | 介護福祉士一人ひとりが自分の仕事に誇りを持ち、質の高い介護を実現するための道しるべ |

| 綱領の役割2 | 利用者の方々やご家族、そして社会全体に対して、介護福祉士がどのような考えを持って仕事に取り組んでいるかを示す |

| 綱領の本質 | 介護の心、つまり利用者の方々を大切にする心を形にしたもの |

| 綱領の意義 | 利用者の尊厳を守り、人として尊重される生き方を支えるための指針 |

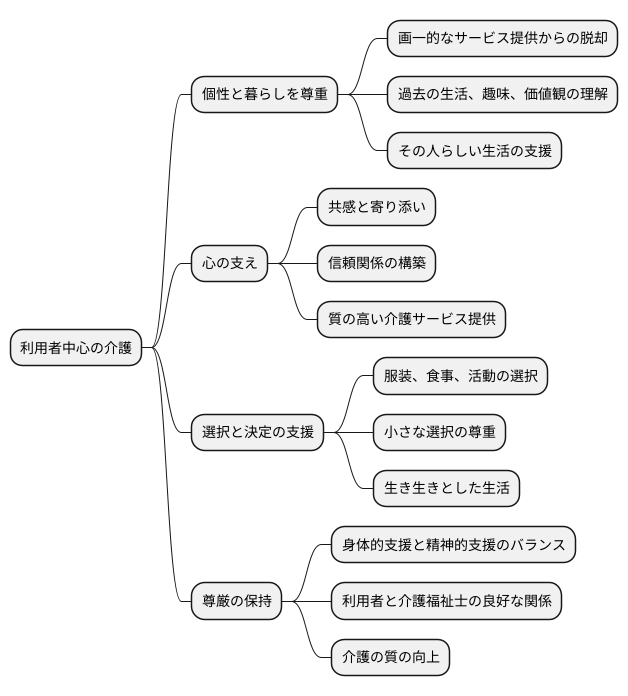

利用者中心の介護

人が人を支える介護において、最も大切なのは利用者の方々お一人おひとりを大切にすることです。これは、利用者中心の介護と呼ばれる考え方で、介護福祉士が仕事をする上での大切な指針となる倫理綱領の中心となる考え方でもあります。

利用者中心の介護を実現するためには、画一的なサービス提供ではなく、一人ひとりの個性やこれまでの暮らし、大切にしていることなどを深く理解し、尊重することが必要です。例えば、朝は決まった時間に新聞を読むことが日課だった方、お花の手入れが趣味だった方、毎晩家族と食卓を囲むことを楽しみにしていた方など、人それぞれに異なる生活のスタイルや大切にしていることがあります。このような一人ひとりの違いを理解し、その方らしい生活を続けられるように支援することが、利用者中心の介護の真髄です。

身体的なお手伝いをすることはもちろん大切ですが、それと同じくらい、心の支えとなることも重要です。利用者の方々の気持ちを理解しようと努め、共感しながら寄り添うことで、信頼関係が生まれます。この信頼関係は、より質の高い介護サービスを提供するための土台となります。

利用者中心の介護は、利用者の方々が自分で選択し、決定することを支えることでもあります。例えば、どんな服を着たいか、何を食べたいか、どんな活動に参加したいかなど、たとえ小さなことでも、自分で選ぶ権利を尊重し、その選択を支援することで、利用者の方々は自分らしく生き生きと過ごすことができます。介護福祉士は、利用者の方々の主体的な生活を支える大切な役割を担っているのです。

利用者中心の介護を実践することは、介護の質を高めるだけでなく、利用者の方々と介護福祉士がお互いを尊重し、より良い関係を築くことにも繋がります。これは、介護という仕事をする上で、とても大切なことなのです。

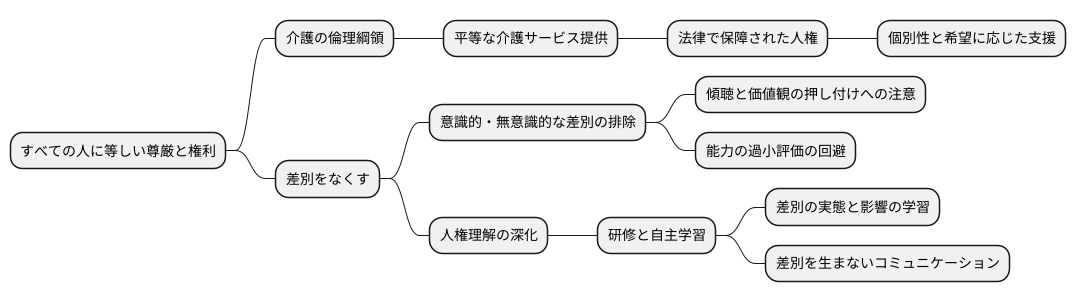

差別の撤廃

人は誰もが生まれながらにしてかけがえのない存在であり、等しく尊厳を持つ。この当然の権利は、人種や信条、性別や年齢、社会的な立場や障がいの有無などに関わらず、すべての人に等しく保障されるべきものです。介護の倫理綱領もこの考え方を基盤として、あらゆる差別をなくすことをはっきりと示しています。

介護福祉士は、この倫理綱領に基づき、すべての人に分け隔てなく、公平で正しい介護サービスを提供する責任を負っています。これは、単なる道徳的な問題ではなく、法律によっても守られている基本的な人権です。私たちは、相手に対する先入観や差別的な意識を捨て、利用者一人ひとりの人権を重んじ、その人の状態や希望に合わせた思いやりのある支援を提供しなければなりません。

差別は、目に見える形で行われる場合だけでなく、無意識のうちに態度や言葉に表れる場合もあるため、より注意が必要です。例えば、相手の話にしっかりと耳を傾けず、自分の価値観を押し付けてしまう、あるいは、障がいや年齢を理由に、その人の能力を低く見積もってしまうといった行為は、無意識の差別につながる可能性があります。だからこそ、介護福祉士は、常に自分の言動を振り返り、差別につながるような行動をしていないか、注意深く確認する必要があります。

差別をなくすためには、人権について深く理解し、差別をなくすための知識を身につけることが大切です。研修や自主学習を通して、人権意識を高め、社会における様々な差別の実態や、差別が人に与える影響について学ぶとともに、差別を生まないコミュニケーションの方法なども学ぶ必要があります。すべての人に公平で正しい介護サービスを提供するためには、差別をなくすための努力を、日々続けていくことが欠かせません。

守秘義務の遵守

介護福祉士は、仕事の中で知り得た利用者の方々の個人情報や、生活の様子、家族のことなど、秘密を守るべきことは、どんな理由があろうとも他の人に話してはいけません。これは、介護福祉士として仕事をする上で、とても大切な務めであり、倫理綱領にもはっきりと書かれています。利用者の皆さんの個人情報は、とても大切な情報です。軽はずみに他の人に話してしまうと、利用者の皆さんの大切な権利を傷つけ、大きな損害を与えてしまうかもしれません。秘密を守ることは、利用者の皆さんとの信頼関係を築き、安心してサービスを受けてもらうための土台となります。

秘密を守る義務は、介護の現場だけでなく、仕事が終わってからの私的な時間にも当てはまります。例えば、自分の暮らしを伝える場所で、利用者の皆さんのことを書いて公開したり、知り合いに話したりすることは、絶対にあってはなりません。また、秘密を守る義務は、利用者の皆さんが亡くなった後も続きます。亡くなった方の暮らしぶりも大切にし、情報を守ることが大切です。

具体的には、氏名や住所、病状、家族構成、経済状況、介護の内容など、あらゆる個人情報が守秘義務の対象となります。例えば、利用者の方の病状を家族にも話していない場合、家族から尋ねられても安易に答えることはできません。また、介護記録やケアプランなども個人情報が含まれるため、適切に管理し、許可なく持ち出したり、コピーしたりすることは許されません。

介護福祉士は、常に秘密を守る大切さを心に留め、利用者の皆さんの暮らしを守ること最優先に考えなければなりません。研修や勉強会などを通して、常に最新の知識を身につけ、適切な対応を心がけることが大切です。もし、守秘義務について迷うことがあれば、上司や同僚に相談し、適切な指示を仰ぐようにしましょう。そうすることで、利用者の皆さんが安心して生活を送れるよう、支えていくことができます。

| 守秘義務の範囲 | 守秘義務の内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 時間 | 仕事中だけでなく、私的な時間も含む 利用者の死後も継続 |

|

| 情報の種類 | あらゆる個人情報 (氏名、住所、病状、家族構成、経済状況、介護の内容など) |

|

| その他 | 常に守秘義務の大切さを心に留め、利用者の暮らしを守ることを最優先 守秘義務について迷う場合は、上司や同僚に相談 |

研修や勉強会などで常に最新の知識を身につける |

専門職としての研鑽

医療や福祉の世界は、常に変化を続けています。利用者の方々に、より質の高いサービスを提供するためには、介護福祉士一人ひとりが専門職としての自覚を持ち、常に知識や技術の向上に努める必要があります。これは、倫理綱領にも記されている、大切な心構えです。

最新の知識や技術を身につけるためには、様々な方法があります。例えば、研修会や学会に参加して専門家から直接学ぶ機会を設けたり、関連書籍を読んだりすることで、常に新しい情報を吸収していくことができます。また、インターネットを活用して、最新の研究成果や事例を調べることも有効です。

日々の業務での経験を振り返ることも、成長には欠かせません。一日の終わりに、行ったケアの内容を振り返り、良かった点や反省点を整理する習慣をつけましょう。うまくいったことは、なぜうまくいったのか、上手くいかなかったことは、どうすれば改善できるのかを分析することで、より質の高いケアに繋げることができます。先輩や同僚に相談したり、事例検討会に参加したりすることも、学びを深める良い機会となります。

社会の変化にも目を向けることが大切です。高齢化の進展や、医療技術の進歩、社会保障制度の改革など、介護を取り巻く環境は常に変化しています。これらの変化に対応するためには、常にアンテナを高く張り、社会情勢の変化や新たな技術の開発に注意を払う必要があります。

継続的な学習と研鑽は、専門性を高めるだけでなく、介護福祉士としての自信と誇りに繋がります。そして、倫理綱領に基づき、責任ある行動をとるためにも、自己研鑽は欠かせないものです。利用者の方々に、安心で安全な、そして質の高いケアを提供するために、私たちは学び続ける姿勢を大切にしなければなりません。

| テーマ | 説明 |

|---|---|

| 専門知識・技術の向上 | 介護福祉士は、質の高いサービス提供のため、専門職としての自覚を持ち、知識・技術の向上に努める必要がある。倫理綱領にも記されている。 |

| 学習方法 | 研修会・学会参加、関連書籍の読書、インターネット活用などを通して最新情報を入手する。 |

| 経験の振り返り | 日々の業務を振り返り、良かった点・反省点を分析し、質の高いケアに繋げる。先輩・同僚への相談、事例検討会への参加も有効。 |

| 社会の変化への対応 | 高齢化、医療技術の進歩、社会保障制度の改革など、介護を取り巻く環境の変化に対応するため、常にアンテナを高く張り、社会情勢や新技術に注意を払う。 |

| 継続学習の重要性 | 継続的な学習は専門性を高め、自信と誇りに繋がる。倫理綱領に基づき、責任ある行動をとるためにも自己研鑽は欠かせない。 |