ケアプラン作成を支える計画作成担当者

介護を学びたい

先生、計画作成担当者って、ケアマネージャーとどう違うんですか?どちらも介護の計画を作る人ですよね?

介護の研究家

良い質問だね。確かにどちらも介護計画を作るけれど、大きな違いは資格の有無だよ。ケアマネージャーは国家資格だけど、計画作成担当者には特別な資格は必要ないんだ。

介護を学びたい

資格がないのに、介護の計画を作っていいんですか?

介護の研究家

もちろん、計画作成担当者も利用者の状況を把握し、適切なサービスを提案するために必要な知識や経験を積んでいるんだよ。ただ、ケアマネージャーはより専門的な知識を持ち、幅広いサービスを繋ぐことができるんだ。例えば、医療との連携が必要な複雑なケースなどはケアマネージャーが担当するケースが多いね。

計画作成担当者とは。

在宅や介護施設でサービスを受ける方の介護計画を作る人のことを『計画作成担当者』と言います。この人は資格を持っているわけではありませんが、介護支援専門員(ケアマネージャー)と似たような仕事を行います。利用者や家族の希望や考えを聞き、適切なサービスにつなぐ役割を担っています。

計画作成担当者の役割

計画作成担当者は、利用者一人ひとりに合わせた個別支援計画を作る上で大切な役割を担っています。この個別支援計画は、利用者の体の状態や心の状態、住んでいる場所の状況、そしてご本人や家族の希望を考え、どのようなサービスをいつ、どのくらいの回数利用するかを細かく決めた計画書です。計画作成担当者は、利用者や家族と直接会って話をすることで、日常生活で困っていることや必要な支援を丁寧に理解し、最も適したサービスの組み合わせを考えます。ただサービスを並べるのではなく、利用者の生活のしやすさを高め、自分でできることを増やすための計画作りが求められます。

計画作成にあたっては、まず利用者や家族をよく理解することが大切です。そのためには、じっくり時間をかけて話を聞き、困りごとや望んでいることを丁寧に把握する必要があります。そして、その方の状況に合ったサービスを様々な選択肢の中から選び、組み合わせることで、より効果的な支援が可能になります。例えば、家事の手伝いが必要な方には、掃除や洗濯、調理などのサービスを組み合わせ、必要な日数や時間、内容を具体的に計画に落とし込みます。また、外出が難しい方には、訪問による入浴やリハビリテーションのサービスなどを検討します。作成した計画は、関係者間で共有し、共通の認識を持つことが大切です。具体的には、サービスを提供する事業者や医師、看護師などと連携を取りながら、計画の内容や進め方について話し合い、協力して支援を進めていきます。

さらに、作った個別支援計画が正しく実行されているかを確認し、必要に応じて修正していくことも重要な仕事です。計画通りにサービスが提供されているか、利用者の状態に変化はないかなどを常に確認し、必要に応じて計画を見直します。状況の変化に合わせて柔軟に対応することで、利用者にとってより良い支援を継続的に提供することが可能になります。つまり、利用者を支える中心となって、関係者との連絡や調整を行いながら、利用者が安心して生活を送れるように支えていく役割を担っているのです。

| 役割 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 個別支援計画作成 | 利用者の状態、家族の希望、住環境などを考慮し、サービス内容、回数、頻度を決定する。 | 利用者の生活のしやすさ、自立支援を重視した計画作り。 |

| 利用者・家族との面談 | 日常生活の困りごと、必要な支援を丁寧にヒアリングする。 | 利用者と家族をよく理解し、適切なサービスを選択・組み合わせ。 |

| サービス調整・連携 | サービス事業者、医療関係者と連携し、計画内容を共有、協力して支援。 | 関係者間で共通認識を持つ。 |

| 計画実施状況の確認・修正 | 計画の実施状況、利用者の状態変化を確認、必要に応じて計画を見直し。 | 柔軟な対応で継続的な支援提供。 |

| 利用者支援の中心 | 関係者との連絡・調整を行い、利用者の安心した生活を支援。 | 利用者の支えとなる。 |

ケアマネジャーとの違い

在宅で暮らす高齢者や障がいを持つ方の生活を支える上で、ケアプランはとても大切なものです。このケアプランを作るお手伝いをするのが計画作成担当者とケアマネジャーです。どちらも似た役割に思えますが、実はいくつか異なる点があります。

まず、ケアマネジャーは国家資格を持った専門職です。介護保険制度の中で中心的な役割を担い、利用者や家族の希望を聞きながら、自宅での生活を続けるために必要なサービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアマネジャーは病院や訪問看護ステーション、デイサービスなど、様々な事業者と連絡を取り合い、利用者に最適なサービスが提供されるように調整します。また、状況の変化に応じてケアプランを見直したり、利用者や家族からの相談に乗ったりと、幅広い役割を担っています。

一方、計画作成担当者は、主に介護施設などで働く職員を指します。必ずしも資格は必要ありません。計画作成担当者は、施設内で提供できるサービスを中心に、利用者の状況に合わせたケアプランを作成します。多くの場合、ケアマネジャーの指示や助言を受けながら業務を行います。例えば、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて、施設内での具体的なサービス内容を決めたり、利用者の日々の様子を観察してケアマネジャーに報告したりします。つまり、計画作成担当者は、ケアマネジャーと協力しながら、利用者の生活を支える大切な役割を担っていると言えるでしょう。

ケアマネジャーは、自宅で生活する利用者のケアプラン全体を管理する責任者であり、計画作成担当者は、主に施設という限られた環境の中で、ケアマネジャーと連携して利用者を支える役割を担っています。このように、両者はそれぞれの専門性を活かしながら、利用者のより良い生活の実現に向けて協力しています。

| 項目 | ケアマネジャー | 計画作成担当者 |

|---|---|---|

| 資格 | 国家資格必須 | 資格不要(場合によっては必要) |

| 主な職場 | 居宅介護支援事業所等 | 介護施設等 |

| 役割 | 利用者の自宅での生活継続のためのケアプラン全体を作成・管理 様々なサービス事業者との連絡・調整 利用者・家族への相談対応 |

施設内で提供されるサービスを中心としたケアプラン作成 ケアマネジャーの指示・助言に基づいたサービス提供 利用者の日々の様子の観察とケアマネジャーへの報告 |

| 関係性 | 計画作成担当者に指示・助言 | ケアマネジャーと連携して利用者を支援 |

利用者とのコミュニケーション

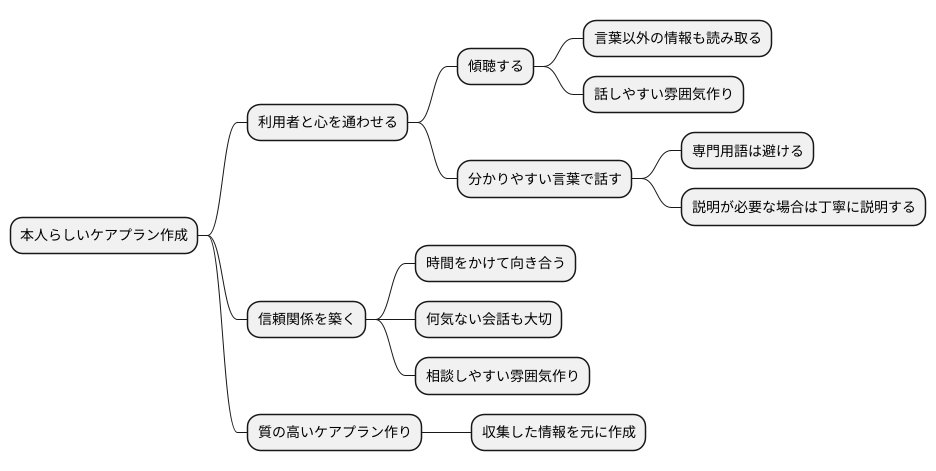

利用者の方々と心を通わせることは、ケアプランを作る上で何よりも大切です。利用者の方それぞれのこれまでの暮らし、大切にしていること、人生に対する思いなどを理解することで、本当に寄り添った、その人らしいケアプランを作ることができます。

そのためには、まずじっくりとお話を聞く姿勢が重要です。言葉に耳を傾けるだけでなく、表情やしぐさ、声の調子などからも、言葉にならない気持ちを読み取るように努めましょう。こちらが一方的に話すのではなく、利用者の方が話しやすい雰囲気を作ることも大切です。例えば、相槌を打ったり、穏やかな表情で頷いたりするだけでも、相手は安心して話しやすくなります。

また、介護の専門用語は使わず、誰でも分かる易しい言葉で話すように心がけましょう。専門用語は、時に相手を混乱させたり、不安にさせたりする可能性があります。もし難しい言葉を使う必要がある場合は、丁寧に説明を加えることが大切です。

利用者の方にとって、ケアプランを作る担当者は、日々の暮らしの不安や悩みを相談できる、信頼できる人であるべきです。何でも話せるような信頼関係を築くことで、利用者の方は心を開き、自分の望みや考えを伝えやすくなります。

信頼関係を築くには、時間をかけてじっくりと向き合うことが大切です。一度会っただけで全てを理解することは難しいため、何度も足を運び、少しずつ関係を深めていくことが重要です。その中で、趣味や好きな食べ物など、何気ない会話を通して、利用者の方の人となりを理解していくことも大切です。そうすることで、より深く寄り添ったケアプランを作成することに繋がります。

ケアプランを作る担当者は、利用者の方との会話を通して得られた大切な情報を基に、より質の高いケアプラン作りに努めるのです。

多職種連携の重要性

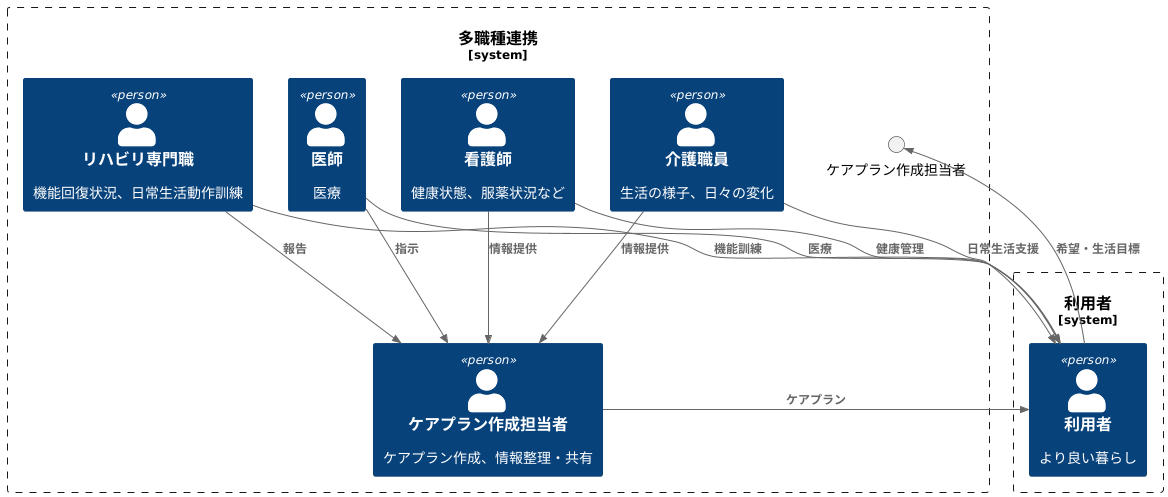

利用者の方にとってより良い暮らしを提供するためには、様々な専門家がそれぞれの知識や技術を持ち寄り、力を合わせる「多職種連携」が欠かせません。これは、まるでオーケストラのように、それぞれの楽器がそれぞれの役割を担い、調和することで美しい音楽を奏でるのと似ています。

ケアプランを作成する担当者は、指揮者のような役割を担います。介護を担う職員、健康管理を行う看護師、医療を担う医師、そして機能回復を目指すリハビリテーション専門職など、様々な分野の専門家と連携を取りながら、利用者の方に最適なケアプランを作り上げていきます。

例えば、看護師からは利用者の健康状態や日々の体調の変化、服薬状況などの情報提供を受けます。リハビリテーション専門職からは、身体機能の回復状況や、日常生活動作の訓練の進み具合などの報告を受けます。介護職員からは、利用者の生活の様子や、日々の変化、困りごとなどを詳しく聞き取ります。これらの情報は、まるでパズルのピースのように、一つ一つは小さな情報でも、合わせることで利用者の方の全体像を把握することに繋がります。

ケアプラン作成担当者は、集まった情報を整理し、関係者間で情報を共有します。そして、それぞれの専門家の視点を踏まえ、利用者の方の希望や生活目標に沿った、オーダーメイドのケアプランを作成します。例えば、医師の意見を参考にしながら看護師が健康管理計画を立て、リハビリテーション専門職が機能訓練計画を作成し、介護職員が日常生活の支援計画を立てます。

このように、多職種が連携することで、利用者の方一人ひとりの状況を多角的に捉え、きめ細やかな対応が可能になります。これは、質の高いサービス提供に繋がり、利用者の方の生活の質の向上に大きく貢献します。多職種連携は、利用者の方が安心して、自分らしい生活を送るための、なくてはならないものと言えるでしょう。

計画作成担当者の将来

社会の高齢化が進むにつれて、介護を必要とする人はますます増えています。それに伴い、一人ひとりに合った介護の計画を作る、計画作成担当者の役割は、これまで以上に大切になっています。将来、計画作成担当者には、どんなことが求められるのでしょうか。

まず、利用者一人ひとりの状態をしっかりと理解することが重要です。どのような暮らしをしてきたのか、どんなことに困っているのか、何を実現したいのか。じっくり話を聞き、その人に合った最適な計画を作る必要があります。そのためには、介護に関する幅広い知識はもちろん、相手の話に丁寧に耳を傾け、気持ちに寄り添うコミュニケーション能力が欠かせません。

また、様々な問題を解決する能力も必要です。例えば、利用者の希望するサービスが受けられない場合、他のサービスで代替案を考えたり、関係機関と調整したりするなど、臨機応変な対応が求められます。状況に応じて適切な判断をし、問題をスムーズに解決していくためには、論理的な思考力と決断力が重要になります。

さらに、医療機関や地域包括支援センター、他の介護事業所など、様々な機関と協力して仕事を進めることも大切です。地域全体で高齢者を支える仕組みを作るためには、関係機関との連携が不可欠です。計画作成担当者は、それぞれの機関の役割を理解し、情報を共有しながら、協力して利用者を支える必要があります。

このように、計画作成担当者には、専門的な知識やスキルだけでなく、コミュニケーション能力や問題解決能力、多職種連携の能力など、様々な能力が求められます。高齢化が進む社会において、計画作成担当者は、高齢者が安心して暮らせる地域づくりに大きく貢献していくことが期待されています。

| 求められる能力 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 利用者理解 | 利用者の生活歴、困りごと、実現したいことを丁寧に聞き取り、理解する。 |

| 計画作成能力 | 利用者に最適な介護計画を作成する。幅広い介護知識が必要。 |

| コミュニケーション能力 | 利用者の話に耳を傾け、気持ちに寄り添う。 |

| 問題解決能力 | サービス利用不可時の代替案検討、関係機関との調整など、臨機応変な対応。論理的思考力と決断力が必要。 |

| 多職種連携能力 | 医療機関、地域包括支援センター、他介護事業所等との連携。各機関の役割理解、情報共有、協力が不可欠。 |