介護を支える人材:介護マンパワー

介護を学びたい

先生、「介護マンパワー」って、介護する人のことですよね?介護と介助って何が違うんですか?

介護の研究家

そうだね、介護マンパワーは介護サービスを提供する人のことを指すよ。介護と介助の違いは、簡単に言うと、介護は生活全般の支援で、介助はその一部で、特定の動作を助けることなんだ。例えば、食事の介助は介護の一部と言えるね。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、介護マンパワーは食事の介助だけじゃなくて、色々なことをするんですね。

介護の研究家

その通り。食事、入浴、排泄の介助以外にも、相談に乗ったり、生活の計画を立てたり、色々な形で要介護者を支えるのが介護マンパワーの役割なんだよ。

介護マンパワーとは。

「お世話をしたり、手助けをすること」を意味する言葉である『介護』と『介助』について説明します。『介護マンパワー』とは、お年寄りや体の不自由な方など、日常生活で支援が必要な方々に対して、専門的な知識と技術をもって相談に乗ったり、食事、トイレ、お風呂などの身の回りのお世話をする人たちのことを指します。

介護マンパワーとは

介護を必要とする人々へ、専門的な知識や技術を用いて、日常生活における様々な援助を行う人のことを介護人材と言います。高齢化が進むにつれて、介護を必要とする人は増加しており、介護人材の役割は益々重要性を増しています。

介護人材には、様々な職種の人がいます。例えば、家庭で日常生活の援助を行うホームヘルパーや、介護福祉士、病気や怪我の治療を行う看護師、身体の機能回復を支援する理学療法士や作業療法士、ことばや聴こえに関するリハビリテーションを行う言語聴覚士などです。それぞれ専門的な知識や技術を持ち、利用者の状態に合わせて適切な援助を行います。

介護人材の仕事は、身体の世話だけではありません。食事や排泄、入浴といった身体介護だけでなく、掃除や洗濯、買い物といった生活の援助も行います。また、利用者の気持ちに寄り添い、相談に乗ったり、社会参加を支援したりすることも大切な仕事です。利用者がその人らしく、安心して生活を送れるように、様々な面から支えていきます。

介護の仕事は、人の役に立つやりがいのある仕事ですが、同時に肉体的にも精神的にも負担の大きい仕事でもあります。質の高い介護を提供し続けるためには、介護人材が働きやすい環境を作ることが不可欠です。待遇の改善や、労働時間の短縮、人材育成のための研修制度の充実など、様々な取り組みが必要です。また、介護の仕事に対する社会全体の理解を深め、介護人材を支える体制を築いていくことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 介護人材の役割 | 専門的な知識や技術を用いて、日常生活における様々な援助を行う |

| 介護人材の種類 | ホームヘルパー、介護福祉士、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など |

| 介護の仕事内容 | 身体介護(食事、排泄、入浴)、生活援助(掃除、洗濯、買い物)、相談、社会参加支援など |

| 介護の仕事の現状 | 肉体的にも精神的にも負担が大きい |

| 介護人材の育成と支援 | 待遇の改善、労働時間の短縮、研修制度の充実、社会全体の理解促進など |

マンパワーの現状

我が国では、高齢化が急速に進んでおり、介護を必要とする人が増えています。それに伴い、介護の担い手であるマンパワーの確保が大きな課題となっています。介護の仕事は、高齢者や障がいのある方の生活を支える、社会的に重要な仕事です。食事や入浴、排泄といった日常生活の支援はもちろん、心のケアやリハビリテーションのサポートなど、多岐にわたる役割を担っています。しかし、現状では深刻な人手不足に陥っています。

この人手不足には、様々な要因が絡み合っています。まず、少子高齢化の影響で、担い手となる若い世代が減少していることが挙げられます。同時に、他の産業と比べて賃金が低いこと、重労働で精神的な負担も大きいことなどが、人材確保を難しくしています。具体的には、夜勤や不規則な勤務体制、慢性的な人手不足による過重労働、利用者からの暴力やハラスメントなどの問題が、介護現場の労働環境を厳しいものにしています。

このような状況を改善するために、国は様々な取り組みを行っています。介護職員の給与を引き上げるための補助金制度や、資格取得やキャリアアップを支援する研修制度などがその例です。また、介護ロボットやICTの導入による業務効率化も推進されています。しかし、これらの施策だけでは、抜本的な解決には至っていません。

介護の仕事は、人の人生に深く関わる、やりがいのある仕事です。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、そして介護職員が働きがいを感じられるよう、社会全体で介護を支える仕組みを作っていく必要があります。より良い労働環境の実現、そして介護職の社会的地位の向上に向け、さらなる努力が求められています。

| 現状 | 課題 | 対策 | 今後の展望 |

|---|---|---|---|

| 高齢化の進展に伴い、介護需要が増加 | 介護人材の不足(少子高齢化、低賃金、重労働、精神的負担) |

|

|

質の高い介護のために

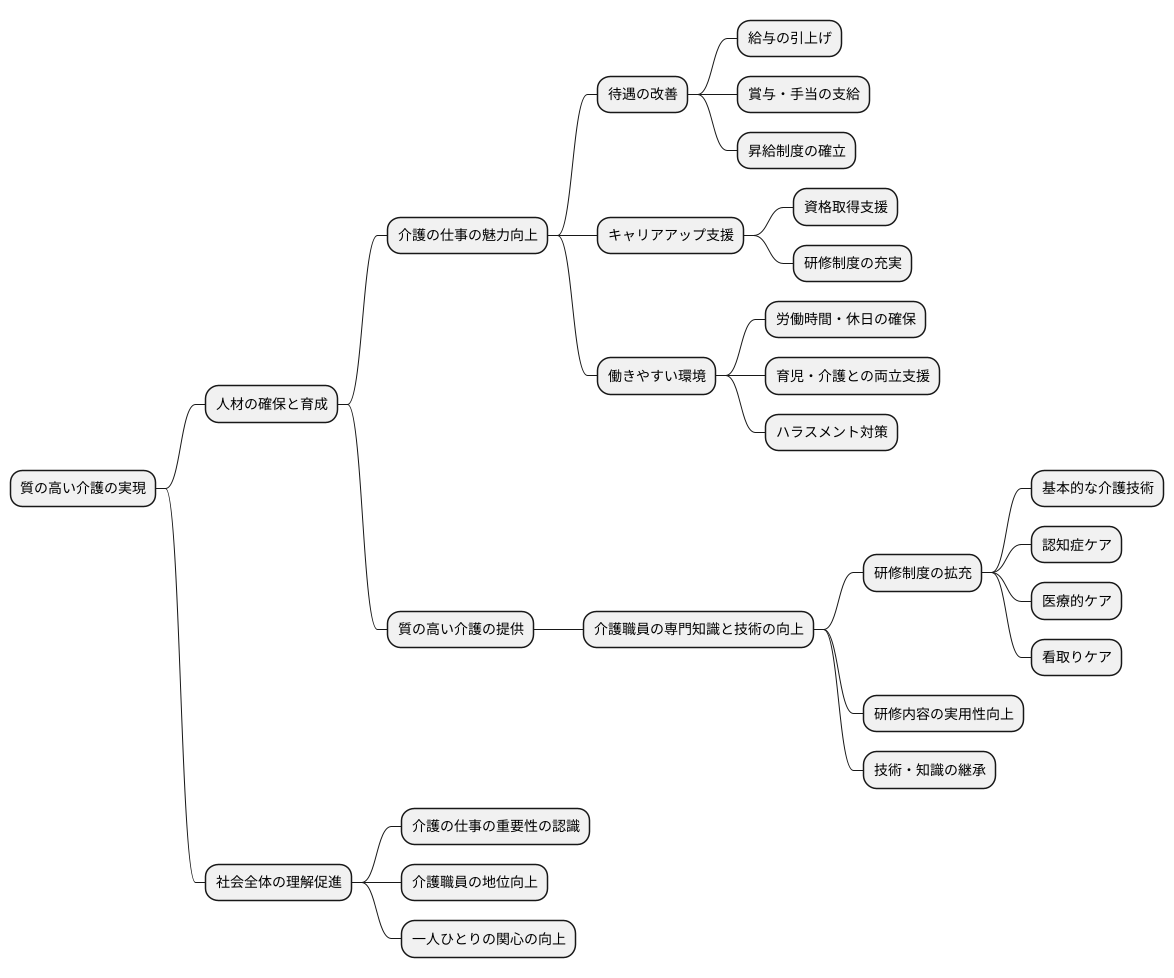

高齢化が進む中で、質の高い介護を実現することは、私たちが安心して暮らせる社会を作る上で大変重要です。その実現のためには、介護に従事する人材の確保と育成が欠かせません。

まず、介護の仕事の魅力を高めることが、人材確保の第一歩です。より多くの人が介護の仕事を選び、長く続けられるようにするためには、待遇の改善は必要不可欠です。給与の引き上げだけでなく、賞与や手当の支給、昇給制度の確立など、経済的な安定を図る必要があります。また、資格取得支援や研修制度の充実といったキャリアアップ支援も重要です。さらに、より働きやすい環境を作ることも大切です。労働時間や休日の確保、育児や介護との両立支援、ハラスメント対策など、安心して働ける職場環境づくりを進める必要があります。

そして、質の高い介護を提供するためには、介護職員の専門知識と技術の向上が欠かせません。そのため、研修制度の拡充は重要な課題です。基本的な介護技術はもちろんのこと、認知症ケアや医療的ケア、看取りケアなど、専門性の高い研修の機会を充実させる必要があります。また、研修内容の実用性を高め、現場で活かせる知識や技術を習得できるように工夫することも重要です。さらに、経験豊富なベテラン職員から若手職員へ技術や知識を継承していくための仕組みづくりも必要です。

介護の仕事は、人の尊厳を守り、その人らしい生活を支える、社会的に意義のある、やりがいのある仕事です。しかし、現状では、仕事内容の負担の大きさや待遇面に対する不安などから、ネガティブなイメージを持つ人も少なくありません。介護の仕事の重要性を社会全体で認識し、介護職員の地位向上を図ることで、より多くの人が介護の仕事に魅力を感じ、誇りを持って働けるようになるでしょう。そのためには、私たち一人ひとりが介護について関心を持ち、介護を必要とする人を支える社会の仕組みを考えていくことが大切です。高齢化は誰にとっても他人事ではありません。自分や家族が将来介護を必要とするかもしれないという視点を持つことが、より良い介護の実現につながるのではないでしょうか。

求められる役割

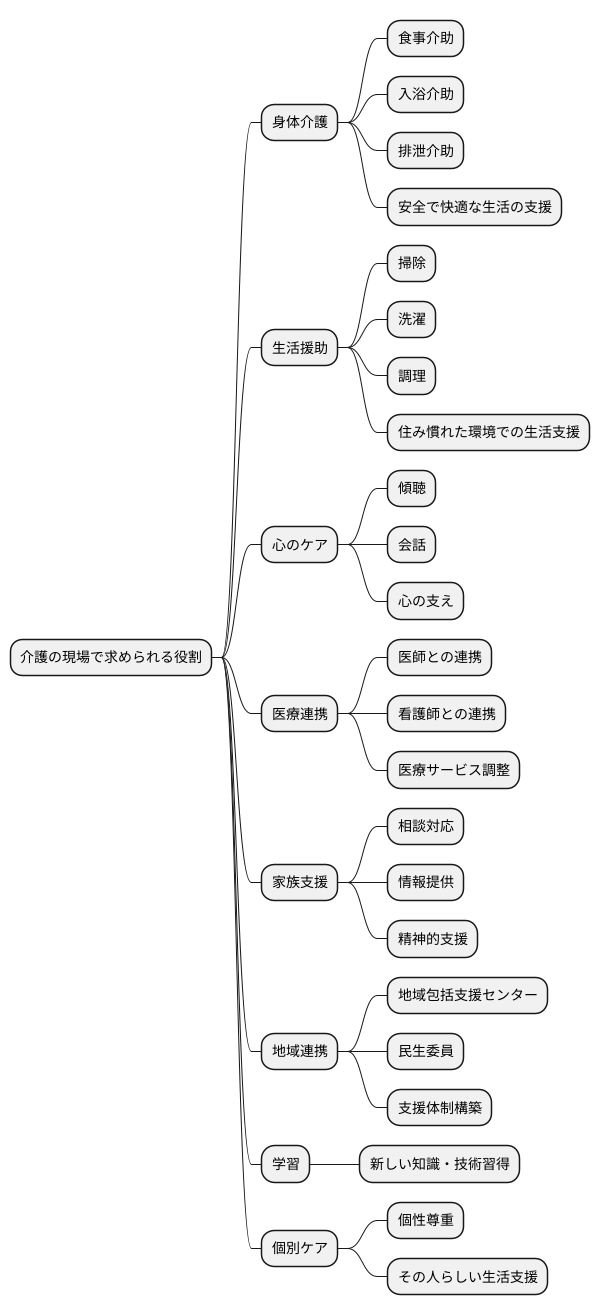

人手不足が深刻化する介護の現場では、そこで働く人々に求められる役割は多岐に渡り、単なる身の回りの世話にとどまりません。要介護者の生活を様々な面から支えるため、幅広い知識と技術、そして深い思いやりが求められています。まず、身体介護では、食事、入浴、排泄の介助など、日常生活における基本的な動作の支援を行います。身体機能の低下した方を支え、安全で快適な生活を送れるよう配慮することが大切です。次に、生活援助として、掃除、洗濯、調理といった家事全般の支援を行います。要介護者が住み慣れた環境で安心して暮らせるよう、生活の細やかな部分まで気を配る必要があります。

身体面や生活面の支援だけでなく、心のケアも重要です。要介護者は、身体的な衰えや環境の変化による不安や孤独を抱えている場合があります。そのため、傾聴や会話を 통해、心の支えとなることが求められます。また、医療機関との連携も欠かせません。医師や看護師と連携を取り、必要な医療サービスが受けられるよう調整する役割も担います。

さらに、要介護者本人だけでなく、その家族への支援も重要です。介護する家族は、身体的にも精神的にも大きな負担を抱えています。家族の相談に乗ったり、介護に関する情報を提供したりすることで、家族を支え、共に歩んでいくことが大切です。そして、地域社会との連携も重要性を増しています。地域包括支援センターや民生委員などの関係機関と連携し、要介護者とその家族が地域の中で孤立することなく、安心して生活できるよう支援体制を築くことが求められます。高齢化が加速する中で、認知症高齢者の増加や一人暮らし高齢者の増加など、介護を取り巻く状況は複雑化しています。だからこそ、介護の現場では、常に学び続け、新しい知識や技術を習得していく姿勢が不可欠です。そして何よりも、要介護者一人ひとりの個性や生活を尊重し、その人らしい生活を支援していくことこそが、介護で働く人々に求められる最も重要な役割と言えるでしょう。

これからの展望

これから日本は、さらに高齢化が進むことが予想され、介護を必要とする人はますます増えていくでしょう。それに伴い、介護を支える人材の確保は、社会全体で取り組むべき重要な課題となります。介護の仕事は、人の命や生活に深く関わる責任ある仕事であり、その担い手は今後ますます必要とされるでしょう。需要の増加に対応するためには、質の高い介護人材の育成が欠かせません。

介護の現場では、負担を軽くするための様々な技術開発が進んでいます。例えば、力仕事などを助ける機械や、情報を管理する仕組みなどが導入されています。しかし、介護の中心となるのは、人と人との温かいふれあいです。機械はあくまで人の手助けをするものであり、人の心や優しさに代わることはできません。だからこそ、介護の仕事に就く人たちは、専門的な知識や技術を学ぶだけでなく、相手を思いやり、寄り添う心を育むことが大切です。利用する一人ひとりの気持ちや状況を理解し、その人に合った丁寧な対応ができる人材育成こそが、これからの介護の質を高める鍵となります。

また、高齢者を支える仕組みを地域全体で作り上げていくことも重要です。医療や介護、福祉などの様々な分野が連携し、地域で暮らす高齢者をみんなで支え合う体制が必要です。これは、「地域包括ケアシステム」と呼ばれています。住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、様々なサービスを組み合わせ、切れ目のない支援を提供していくことが求められます。介護は、一部の人だけでなく、社会全体で取り組むべき課題です。私たち一人ひとりが高齢者や介護について理解を深め、支え合う意識を持つことが、より良い社会を作ることに繋がります。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 高齢化の進展による介護需要の増加 | 質の高い介護人材の育成 |

| 介護現場の負担増加 | 技術開発による負担軽減、人と人との温かいふれあい |

| 介護の質の向上 | 専門知識・技術の習得、思いやりと寄り添う心の育成、利用者一人ひとりに合った丁寧な対応 |

| 高齢者を支える仕組みづくり | 地域包括ケアシステムの構築、医療・介護・福祉の連携、切れ目のない支援の提供 |

| 社会全体の意識改革 | 高齢者や介護への理解促進、支え合う意識の醸成 |