介護アテンドサービス士:寄り添う医療の専門家

介護を学びたい

先生、「介護アテンドサービス士」って、介護と介助どちらの仕事をする人なのですか?名前からだと両方のような気がするのですが…

介護の研究家

良い質問ですね。確かに名前だけ見ると、介護と介助の両方をするように思えます。介護アテンドサービス士は、患者の身の回りのお世話をするという意味では介護と介助の両方を行います。しかし、医療行為は行いません。

介護を学びたい

医療行為は行わないということは、看護師とは違うのですね。具体的にどのようなことをするのですか?

介護の研究家

そうですね。例えば、入院患者の身の回りの世話、食事や入浴、排泄の介助、通院の付き添い、院内外の移動介助、レクリエーションの企画・実施などを通して、患者さんの療養生活を支援します。つまり、医師や看護師の指示の下で、患者さんの日常生活を支える役割を担うのです。

介護アテンドサービス士とは。

『介護アテンドサービス士』とは、入院している人や、家で療養しているお年寄りの生活が少しでも楽になり、一日でも早く元気になれるようにお手伝いをする専門職のことです。この専門職は、お年寄りの病気の病院や、色々な病気の人が入院する病院などで、入院や通院している患者さんのためにも働きます。

専門家の役割

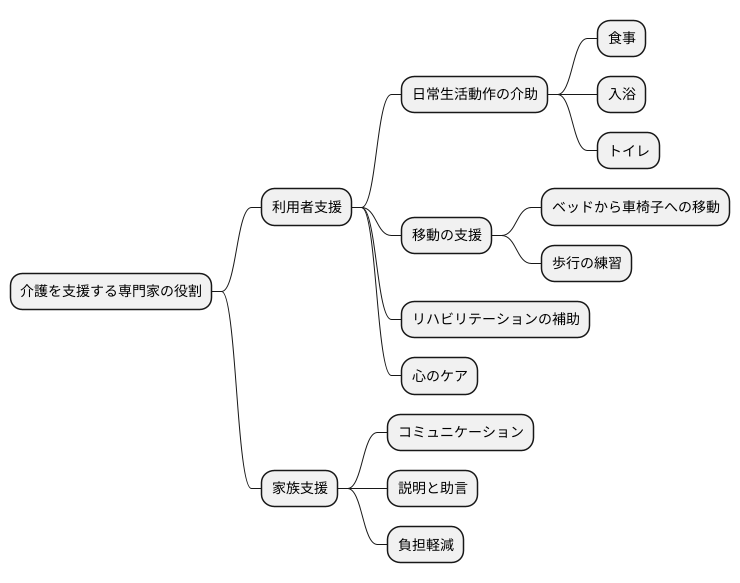

医療や介護の現場で働く専門家は、利用者の方々が安心して日々の暮らしを送れるよう、様々な形で支えています。その中でも、介護を支援する専門家は特に重要な役割を担っています。利用者の方々にとって、病気や怪我からの回復には、医療的な処置と同じく、日常生活における様々な支援が欠かせません。

介護を支援する専門家は、食事、入浴、トイレといった基本的な生活動作の介助はもちろんのこと、ベッドから車椅子への移動、歩行の練習といった移動の支援も行います。また、医師や理学療法士の指示のもと、リハビリテーションを補助し、利用者の方々の身体機能の回復をサポートします。さらに、利用者の方々の不安や悩みに寄り添い、心のケアにも努めます。病気や怪我、あるいは加齢によって日常生活に不自由を感じている方々にとって、これらの介助は身体的負担を軽減するだけでなく、精神的な安心感をもたらす大切なものです。

介護を支援する専門家は、利用者の方々本人だけでなく、そのご家族とのコミュニケーションも大切にします。ご家族が抱える不安や疑問に耳を傾け、現状や今後の見通しについて丁寧に説明することで、ご家族と利用者の方々との橋渡し役を担います。また、ご家族が介護に参画しやすいように、適切な助言や指導を行い、ご家族の負担軽減にも努めます。このように、介護を支援する専門家は、医療チームの一員として、利用者の方々を中心とした、きめ細やかな支援を提供し、地域社会全体の福祉向上に貢献しています。

対象となる人々

介護を必要とする人々は、年齢や状況に関わらず様々です。入院中の患者さん、自宅で療養している高齢の方、障がいのある方など、多くの人々が介護の手を必要としています。高齢化が進む中で、このような方々への支援の必要性はますます高まっており、介護を仕事とする人たちの活躍の場は広がり続けています。

病院では、病気からの回復期にある患者さんや、手術後の機能回復訓練が必要な患者さん、長く続く病気を持っている患者さんなど、様々な状況の患者さん一人ひとりに合わせた丁寧な世話を行います。病状に合わせた介助や、精神的な支えとなるような温かい声かけなどを通して、患者さんの回復をサポートします。

自宅で療養している高齢の方や障がいのある方に対しては、日常生活の様々な場面で介助を行います。食事や着替え、入浴などの身体的な介助だけでなく、身の回りの整理整頓や買い物、通院の付き添いなど、生活全般を支えることで、住み慣れた家で安心して暮らし続けられるように支援します。話し相手になったり、趣味や楽しみを一緒に見つけたりするなど、心の支えとなることも大切な役割です。

介護施設では、入居している方の日常生活を支える重要な役割を担います。食事や入浴、排泄などの介助はもちろんのこと、レクリエーションや行事への参加を促すなど、心身ともに健康な生活を送れるように支援します。また、ご家族との連絡や面会の手配なども行い、入居者の方とご家族との繋がりを大切にします。このように、介護を仕事とする人たちは、様々な場所で様々な人を支える、なくてはならない存在となっています。

| 場所 | 対象者 | 主な支援内容 |

|---|---|---|

| 病院 | 回復期の患者、手術後の患者、長期療養中の患者など | 病状に合わせた介助、精神的な支え、回復のサポート |

| 自宅 | 療養中の高齢者、障がいのある方 | 身体介助(食事、着替え、入浴など)、生活支援(買い物、通院など)、心の支え |

| 介護施設 | 入居者 | 日常生活の介助(食事、入浴、排泄など)、レクリエーション支援、家族との連絡・面会手配 |

提供するサービス

介護アテンドサービス士が提供するサービスは、利用者一人ひとりの状態や希望に合わせて幅広く対応しています。大きく分けて、身体の世話、心の世話、そしてご家族との連携という三つの柱でサービスを提供しています。

まず、身体の世話では、毎日の暮らしに必要な動作を支えます。食事の介助では、食べやすいように一口大にしたり、食事姿勢に気を配ったりすることで、安全に楽しく食事ができるよう支援します。入浴の介助では、洗いにくい背中などを丁寧に洗い、湯加減にも配慮することで、清潔を保ち、リラックスできる時間となるよう努めます。排泄の介助では、プライバシーに配慮しながら、身体への負担を少なくし、快適に過ごせるようサポートします。着替えの介助では、着脱しやすい衣類の選定や、着替えやすい姿勢の保持など、その人に合わせた介助を行います。また、歩行や移動のサポート、体位変換や床ずれ予防などを通して、安全で快適な生活を送れるように支援します。さらに、必要に応じて、リハビリテーションの補助や医療機器の使い方の指導も行います。

次に、心の世話では、利用者の心に寄り添うことを大切にしています。病気や加齢による不安や悩み、孤独感など、様々な気持ちに耳を傾け、共感し、支えとなるよう努めます。趣味や好きなこと、これまでの経験などを共に楽しむことで、心豊かな時間を過ごせるよう支援します。また、地域社会とのつながりを保つための外出支援などを通して、社会参加の機会を創出します。

最後に、ご家族との連携も大切にしています。ご家族と利用者の橋渡し役となり、日々の様子や変化などを共有することで、スムーズな情報伝達に努めます。ご家族の介護負担を軽減するため、相談に乗ったり、助言を行ったりすることで、利用者を中心とした、ご家族、そして介護アテンドサービス士によるチームケアの実現を目指しています。

これらのサービスを通して、利用者の皆様が自分らしく、生きがいを感じながら、一日一日を大切に過ごせるよう、心を込めて支援させていただきます。

| サービスの柱 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 身体の世話 |

|

| 心の世話 |

|

| ご家族との連携 |

|

専門家としての知識と技術

お年寄りや体の不自由な方々を支える専門家には、幅広い知識と高い技術が求められます。まず、医療や看護、介護といった専門分野の知識は基本です。体の仕組みや病気、薬の効果、適切な介助方法などを理解していなければ、安全なサービスを提供することはできません。さらに、利用者の方の気持ちを理解し、寄り添うためには、心理学やコミュニケーションの知識も大切です。表情や言葉の微妙な変化を読み取り、気持ちに共感することで、信頼関係を築くことができます。

利用者の方一人ひとりの体の状態や心の状態を的確に理解するためには、注意深い観察力と的確な判断力が必要です。例えば、少しの変化も見逃さず、異変に気づけばすぐに対応することで、重大な事態を防ぐことができます。また、利用者の方やそのご家族に、状態や対応について分かりやすく説明するコミュニケーション能力も重要です。専門用語を使わずに、丁寧に説明することで、安心感を与えることができます。

専門家には、高い倫理観と責任感も必要不可欠です。利用者の方のプライバシーを守り、尊厳を傷つけることがあってはなりません。常に誠実な態度で接し、利用者の方の権利を守ることが大切です。そして、自らの仕事に責任を持ち、質の高いサービス提供に努めなければなりません。医療や介護の分野は常に進歩しています。新しい情報や技術を学び続け、常に自分の知識や技術を向上させることで、より良いサービスを提供することができるのです。

| 必要なスキル/知識 | 詳細 |

|---|---|

| 専門知識 | 医療、看護、介護、体の仕組み、病気、薬の効果、適切な介助方法 |

| 心理学/コミュニケーション | 利用者の気持ちを理解、共感、信頼関係構築、表情や言葉の微妙な変化を読み取る |

| 観察力/判断力 | 異変に気づく、的確な状況判断、重大な事態を防ぐ |

| 説明能力 | 利用者や家族への分かりやすい説明、安心感を与える |

| 倫理観/責任感 | プライバシー保護、尊厳を守る、誠実な態度、利用者の権利を守る、質の高いサービス提供 |

| 学習意欲 | 新しい情報や技術の習得、知識や技術の向上、より良いサービス提供 |

やりがいと将来性

寄り添う心で、人生を支える、それが介護案内相談士の仕事です。 病気や障がいを抱える方々の日常生活をサポートするだけでなく、その方らしい生き方を尊重し、心身両面から支えていくことが私たちの使命です。

利用者の方々の笑顔や感謝の言葉は、私たちにとって何ものにも代えがたい喜びであり、日々の業務の大きな原動力となっています。 時には辛いことや困難な場面に遭遇することもありますが、利用者の方々の「ありがとう」の一言が、私たちの心に灯をともし、明日への活力を与えてくれます。

高齢化が進む現代社会において、介護案内相談士の役割はますます重要になっています。病院や診療所といった医療機関はもちろんのこと、高齢者施設や在宅介護の現場など、活躍の場はますます広がりを見せています。介護の必要な方々が増える中で、質の高いサービスを提供できる専門家の存在は、今後ますます必要とされるでしょう。

資格取得後は、経験を積むことで、指導者や管理者といった道も開けてきます。 また、専門性を深めることで、特定の分野に特化した相談員として活躍することも可能です。多様なキャリアパスを描けることも、この仕事の魅力の一つと言えるでしょう。

人々の健康と幸せに貢献したい、誰かの役に立ちたい、そんな熱い思いを持つ方にとって、介護案内相談士は最適な職業と言えるでしょう。 利用者の方々の生活の質を高め、心からの笑顔に出会える、大きなやりがいを感じられる仕事です。社会に貢献しながら、自分自身も成長できる、そんな可能性に満ちた仕事に、あなたも挑戦してみませんか。

| 介護案内相談士の仕事 | 病気や障がいを抱える方々の日常生活をサポートし、心身両面から支える |

|---|---|

| やりがい | 利用者の方々の笑顔や感謝の言葉、 「ありがとう」の一言 |

| 将来性 | 高齢化社会において役割はますます重要に 活躍の場は、病院、高齢者施設、在宅介護など多様 質の高いサービスを提供できる専門家が必要とされる |

| キャリアパス | 経験を積むことで指導者や管理者の道も 専門性を深め特定分野に特化した相談員も可能 |

| 向いている人 | 人々の健康と幸せに貢献したい人 誰かの役に立ちたい人 |