信頼関係を築く介護

介護を学びたい

先生、「信頼関係」って、介護と介助で何か違いはあるんですか?どちらも人と人との関係ですよね?

介護の研究家

良い質問ですね。確かにどちらも人と人との関係が大切です。介護における信頼関係は、生活の援助を必要とする人と援助する人との間に築かれるもので、より深い結びつきが必要とされます。介助は、一時的な援助なので、信頼関係はそこまで深くなくても成り立ちます。

介護を学びたい

なるほど。違いは関係の深さなんですね。具体的に言うと、どう違うんですか?

介護の研究家

例えば、食事の介助なら、食べやすいように食器を準備したり、食べ物を運んだりといった一時的な援助で済みます。しかし、食事の介護では、好き嫌いへの配慮や、楽しく食事ができる雰囲気作りなど、その人らしい生活を支えるために、より深く相手のことを理解し、信頼関係を築くことが重要になります。

信頼関係とは。

『信頼関係』とは、介護サービスを受ける人とその家族、そして介護職員の間で築かれる、人と人との間の信頼関係のことです。これは、福祉サービス全般において大切なことで、専門用語では『ラポール』とも呼ばれます。

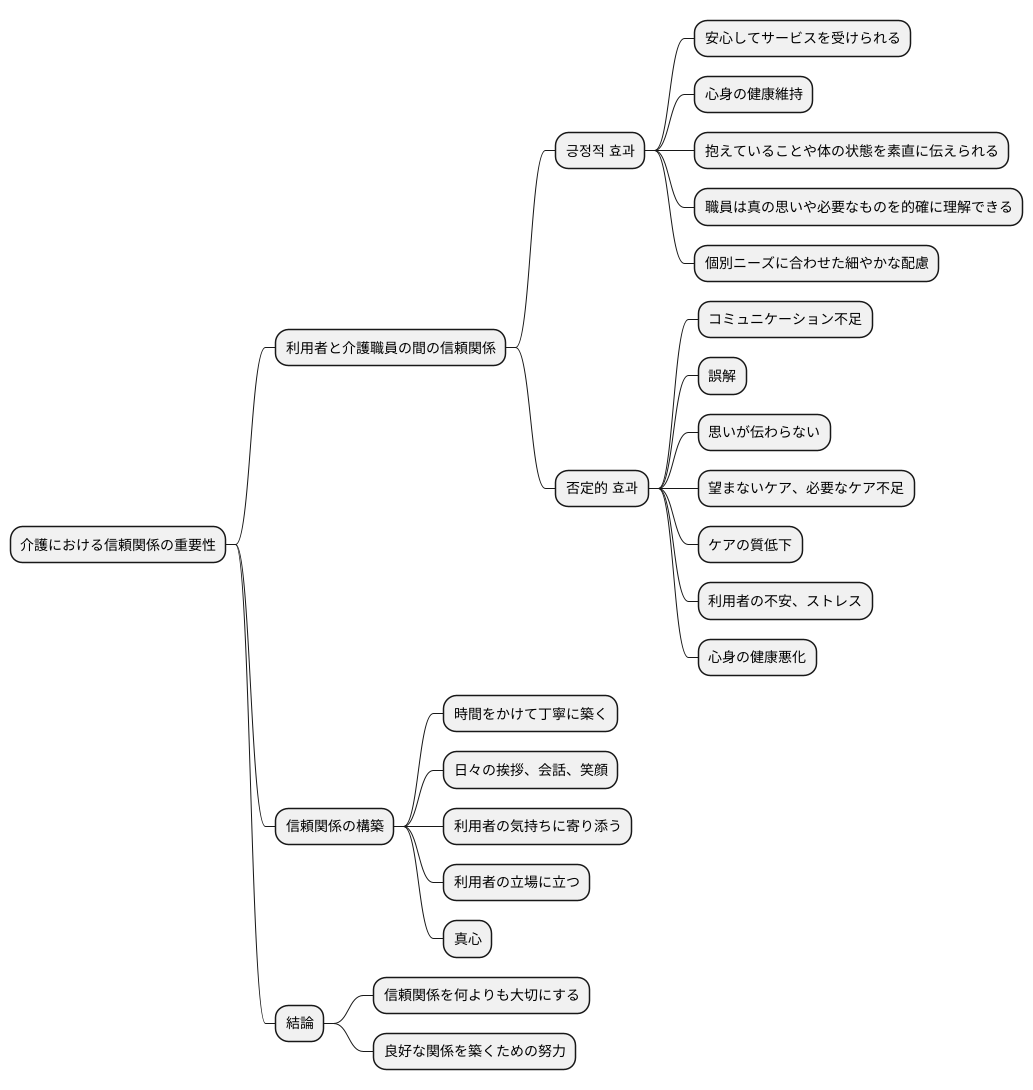

信頼関係の大切さ

人と人とのつながりが大切な介護の現場では、利用者の方と介護職員の間に確かな信頼関係を築くことが最も大切です。この信頼関係は、利用者の方が安心してサービスを受け、心身ともに健康な状態を保つために欠かせないものです。

信頼関係がしっかりと築かれていれば、利用者の方は心に抱えていることや体の状態を素直に伝えることができます。介護職員も、利用者の方の言葉に耳を傾け、表情や仕草をよく観察することで、真の思いや必要なものを的確に理解し、より適切な対応をすることができます。例えば、食事の好みや入浴時の温度、着替えの際に気を付けてほしいことなど、些細なことも共有しやすくなり、一人ひとりに合わせた細やかな配慮が可能になります。

反対に、信頼関係が築けていないと、コミュニケーションがうまくいかず、誤解が生じたり、伝えたいことがうまく伝わらなかったりすることがあります。その結果、利用者の方の望まないケアが行われたり、必要なケアが不足したりする可能性があり、ケアの質の低下につながる恐れがあります。また、利用者の方は不安やストレスを感じ、心身の健康に悪影響を及ぼすことも考えられます。

信頼関係は、すぐにできるものではありません。時間をかけて、丁寧に築き上げていく必要があります。日々の挨拶や何気ない会話、優しい笑顔を絶やさず、利用者の方の気持ちに寄り添うことが大切です。常に利用者の方の立場に立って考え、真心を持って接することで、少しずつ信頼関係が育まれ、より良い介護へとつながっていきます。そのため、介護の現場では、信頼関係を何よりも大切にし、良好な関係を築くための努力を続けることが求められます。

信頼関係を築く方法

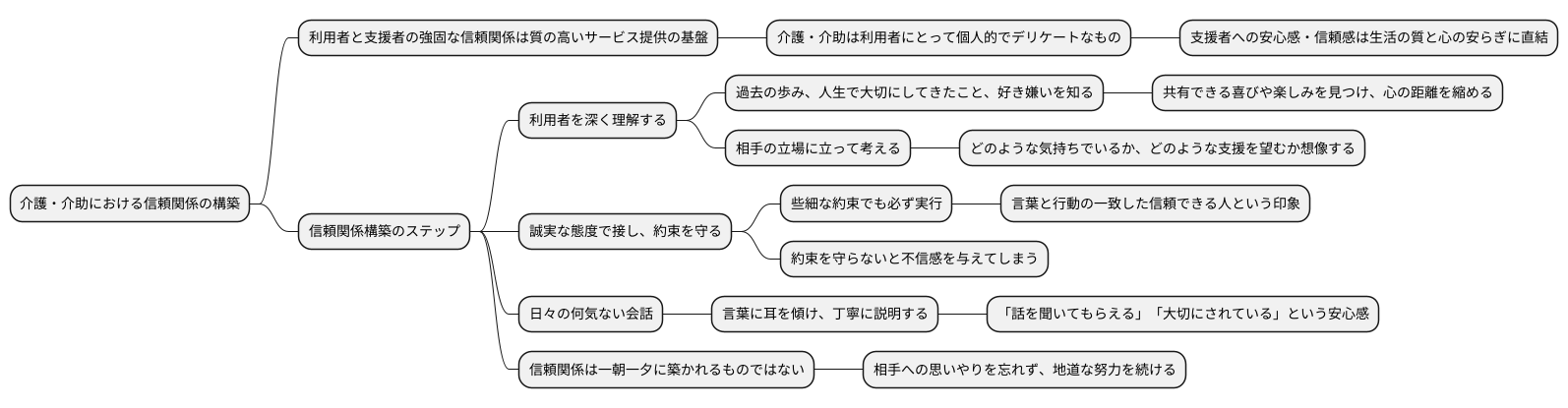

人と人とのつながりにおいて、信頼関係はなくてはならないものです。特に、介護や介助の現場では、利用者の方と支援者との間に強固な信頼関係が築かれていることが、質の高いサービス提供の基盤となります。利用者の方にとって、心身ともに深く関わる介護や介助は、非常に個人的でデリケートなものです。そのため、支援者に対して安心感や信頼感を抱けるかどうかは、生活の質、そして心の安らぎに直結すると言えるでしょう。

信頼関係を築く第一歩は、利用者の方を深く理解しようとする姿勢です。これまでの歩み、人生で大切にしてきたこと、好きなもの、苦手なものを知ることで、その方の感じ方や考え方に寄り添うことができます。例えば、大切にしている趣味についてお話を伺ったり、昔好きだった食べ物について語り合ったりすることで、共有できる喜びや楽しみを見つけ、心の距離を縮めることができます。また、相手の立場に立って考えることも大切です。もし自分が利用者の方の立場だったら、どのような気持ちでいるだろうか、どのような支援を望むだろうか、と常に想像力を働かせることで、より適切な対応ができるようになります。

誠実な態度で接し、約束を守ることも、信頼関係を築く上で重要な要素です。「後で伺います」といった些細な約束でも、必ず実行に移すことで、言葉と行動の一致した信頼できる人という印象を与えます。逆に、言ったことと行動が伴わないと、不信感を抱かれてしまう可能性があります。

日々の何気ない会話も、信頼関係を育む上で大切な機会です。利用者の方の言葉にしっかりと耳を傾け、丁寧に説明する姿勢は、「話を聞いてもらえる」「大切にされている」という安心感を与えます。信頼関係は一朝一夕に築かれるものではありません。相手への思いやりを忘れず、地道な努力を続けることで、揺るぎない信頼関係が築かれていくのです。

良好なコミュニケーション

人と人とのつながりを築く上で、温かい心のやり取りはなくてはならないものです。特に、介護や介助が必要な方々にとって、思いやりのある言葉の掛け合いは、日々の暮らしを明るく照らす灯火となります。信頼関係を育むためには、相手のこころに寄り添い、真摯に理解しようとする姿勢が大切です。

まず、お話をするときには、相手の表情や声の調子に気を配りましょう。言葉だけでは伝えきれない気持ちを読み取ろうとすることで、より深いコミュニケーションが生まれます。ちょっとしたしぐさや視線の動きにも注意を払い、言葉にならないサインも見逃さないようにしましょう。また、相手の話にじっくりと耳を傾け、相づちを打ちながら共感の気持ちを伝えることも大切です。自分の話ばかりではなく、相手の言葉にしっかりと耳を傾け、心を通わせることで、信頼関係はより深まります。

さらに、話し方にも配慮が必要です。丁寧で分かりやすい言葉を選び、相手が理解しやすいように話すことで、安心感を与え、信頼関係を築くことができます。専門用語や難しい言葉は避け、誰にでも分かりやすい表現を心掛けましょう。また、温かい笑顔で接することも、良好なコミュニケーションには欠かせません。笑顔は、言葉以上に気持ちを伝える力を持っています。明るい表情で接することで、相手も心を開きやすくなり、親しみやすさを感じてもらえます。

毎日の触れ合いの中で、これらの点を意識することで、相手との信頼関係は少しずつ、しかし確実に深まっていきます。信頼関係は一朝一夕に築けるものではありません。根気強く、思いやりの心を持って接することで、やがて深い絆が生まれます。日々の小さな積み重ねが、大きな信頼へとつながっていくのです。

| コミュニケーションのポイント | 具体的な行動 | 効果 |

|---|---|---|

| 相手に寄り添う | 表情、声の調子、視線、仕草に気を配り、言葉にならないサインを読み取る | 深いコミュニケーション |

| 共感する | 相手の言葉に耳を傾け、相づちを打ち、共感を伝える | 信頼関係の深化 |

| 適切な話し方 | 丁寧で分かりやすい言葉を選ぶ。専門用語や難しい言葉は避ける | 安心感、信頼感 |

| 温かい笑顔 | 明るい表情で接する | 親しみやすさ |

| 継続的な関係構築 | 根気強く、思いやりの心を持って接する | 深い絆 |

傾聴の重要性

人と人とのつながりにおいて、話をしっかりと聞くということは何よりも大切です。特に、介護や介助の現場では、この「傾聴」が利用者の方との信頼関係を築く上で欠かせません。傾聴とは、ただ耳に入ってくる言葉を聞くだけでなく、相手の立場に立って、その方の気持ちや感情を理解しようと努めることです。

利用者の方々は、様々な背景や経験を持ち、それぞれ異なる思いを抱えています。日々の生活の中で、喜びや楽しみを感じることもあれば、不安や悩み、孤独を感じることもあるでしょう。そんな時、自分の気持ちを理解し、受け止めてくれる人がいることは、大きな安心感と支えにつながります。誰かに話を聞いてもらうことで、心の中のモヤモヤが整理され、気持ちが楽になることもあります。

傾聴を通して、私たちは利用者の方の真のニーズを把握することができます。言葉の裏に隠された気持ちや、表現しきれていない思いに気づくことで、より適切なケアを提供することが可能になります。例えば、体調が悪いと訴える利用者の方がいたとします。ただ症状を聞くだけでなく、なぜそのような訴えをするのか、他に何か不安なことはないのかなど、丁寧に話を聞くことで、本当の悩みに寄り添うことができます。

また、傾聴は利用者の方の自己肯定感を高めることにもつながります。自分の気持ちを真剣に聞いてもらえるという経験は、「自分は大切にされている」「自分の存在は認められている」という感覚を育みます。これは、利用者の方の心の健康を維持し、生活の質を高める上で非常に重要です。

介護職員は、常に傾聴の姿勢を意識し、利用者の方一人ひとりと真摯に向き合う必要があります。たとえ忙しくても、短い時間でも良いので、しっかりと目を見て、話を聞く時間を設けることが大切です。そうすることで、利用者の方との信頼関係が深まり、より質の高いケアを提供できるようになります。

| 傾聴の重要性 | 説明 |

|---|---|

| 信頼関係の構築 | 相手の立場に立って、気持ちや感情を理解しようと努めることで、利用者との信頼関係を築くことができる。 |

| 安心感と支えの提供 | 気持ちを理解し、受け止めてもらうことで、利用者は安心感と支えを得ることができる。 |

| 真のニーズの把握 | 言葉の裏に隠された気持ちや、表現しきれていない思いに気づくことで、より適切なケアを提供することが可能になる。 |

| 自己肯定感の向上 | 自分の気持ちを真剣に聞いてもらえるという経験は、自己肯定感を高め、心の健康を維持し、生活の質を高めることにつながる。 |

| 質の高いケアの提供 | 短い時間でも良いので、しっかりと目を見て、話を聞く時間を設けることで、信頼関係が深まり、質の高いケア提供につながる。 |

専門職としての自覚

人を支える仕事である介護は、専門的な知識と技術、そして高い倫理観が求められる尊い専門職です。介護職員は、利用者の方々の生活を支えるという重要な役割を担っています。そのため、常に専門職としての自覚を持ち、責任感と誇りを持って仕事に取り組むことが大切です。

利用者の方々にとって、プライバシーは非常に重要です。個人の尊厳を守り、生活の質を高めるためには、個人情報の保護は当然のことです。身体の状況や家族のことなど、様々なプライベートな情報に触れる機会が多いからこそ、細心の注意を払って情報を管理し、誰にも漏らさないようにしなければなりません。

介護の現場では、常に利用者の方にとって何が最善かを考え、行動しなければなりません。食事や入浴、排泄の介助といった日常生活の支援はもちろん、心のケアも大切です。利用者の方の気持ちに寄り添い、安心感を与えられるように、コミュニケーションを密に取り、信頼関係を築くことが重要です。

介護の仕事は、時に難しい倫理的な問題に直面することもあります。例えば、延命治療の是非や、自己決定が難しい利用者の方の意思決定など、様々な状況で葛藤が生じる可能性があります。そのような場面でも、倫理規定に基づき、関係者とよく話し合い、利用者の方にとって最善の選択をするために、冷静に判断することが求められます。

医療や福祉の分野は常に進歩しています。介護の知識や技術も日々進化しています。専門職として、常に学び続ける姿勢を持つことが重要です。研修や勉強会に積極的に参加したり、資格取得を目指したりすることで、最新の知識や技術を習得し、質の高いケアを提供できるよう努めましょう。そうすることで、利用者の方々からの信頼をより深めることができます。

誠実な態度で仕事に取り組むことは、利用者の方々との信頼関係を築く上で欠かせません。常に利用者の方々の立場に立ち、寄り添う気持ちを大切にし、温かい心で接することで、より良い介護サービスを提供できると信じています。

| テーマ | 説明 |

|---|---|

| 専門性と倫理観 | 介護は専門知識と技術、高い倫理観が求められる尊い専門職。常に専門職としての自覚と責任感、誇りを持つことが重要。 |

| プライバシー保護 | 利用者のプライバシー保護は非常に重要。個人情報に触れる機会が多いからこそ、細心の注意を払い、情報を管理し、漏洩を防ぐ。 |

| 利用者中心のケア | 常に利用者にとって何が最善かを考え行動する。日常生活の支援に加え、心のケアも大切。コミュニケーションを密に取り、信頼関係を築く。 |

| 倫理的な課題への対応 | 延命治療の是非や自己決定困難な利用者の意思決定など、倫理的な問題に直面することもある。倫理規定に基づき、関係者と話し合い、利用者にとって最善の選択をする。 |

| 継続的な学習 | 医療・福祉分野は常に進歩し、介護の知識・技術も進化している。継続的に学習し、研修や資格取得を通じて最新情報や技術を習得し、質の高いケアを提供する。 |

| 誠実な態度 | 誠実な態度で仕事に取り組み、利用者の立場に立ち、寄り添う気持ちを大切にし、温かい心で接することで、より良い介護サービスを提供する。 |