バイステックの七原則:人を支える七つの心得

介護を学びたい

先生、「バイステックの七原則」って、介護や介助の仕事でどう役立つんですか?ちょっと難しくてよくわからないんです。

介護の研究家

そうだね、少し難しいよね。たとえば、お年寄りがお風呂に入りたくないと言った時、無理やり入れるんじゃなくて、どうして入りたくないのか理由をじっくり聞いてみる。これが『個別化の原則』と『意図的な感情表出の原則』だね。

介護を学びたい

なるほど。話を聞いてあげるんですね。でも、もし本人が間違ったことを言っていたら、注意した方がいいんじゃないですか?

介護の研究家

もちろん、危険な場合は注意が必要だけど、まずは頭ごなしに否定するのではなく、受け入れてあげる。これが『受容の原則』だよ。その上で、どうすれば良いか一緒に考えていくことが大切なんだ。

バイステックの七原則とは。

お年寄りや体の不自由な方を支える『介護』と『介助』について、アメリカのバイステックさんという方が書いた『ケースワークの七つの原則』という考え方を紹介します。これは、困っている人を助けるための七つの大切な点をまとめたものです。一つ目は、それぞれの人がみんな違うということを理解し、その人に合ったやり方で接すること。二つ目は、困っている人がどんな気持ちでいるのかを汲み取って、それを言葉で表すことを促すこと。三つ目は、助ける側も自分の気持ちをしっかり見つめ、冷静さを保つこと。四つ目は、相手をありのままに受け入れること。五つ目は、頭ごなしに相手を責めないこと。六つ目は、相手が自分でどうしたいのかを考え、それを尊重すること。七つ目は、相談された秘密を守り、信頼関係を築くことです。これらの原則は、介護や介助といった、人と人との関わりにおいて、とても大切なことです。

はじめに

人は誰でも、年を重ねたり、病気になったりすることで、誰かの助けが必要になることがあります。そのような時、差し伸べられる温かい手は、どれほど心強いものでしょうか。介護や介助といった仕事は、ただ生活のお手伝いをするだけでなく、その人らしく、尊厳を持って生きていくためのかけがえのない支えとなる大切な仕事です。 しかし、どのように支援すれば、本当にその人のためになるのでしょうか。

援助が必要な方にとって本当に大切なことは、単に身体的な世話を受けることだけではありません。 食事や入浴、排泄といった日常生活の動作を補助することはもちろん重要ですが、それ以上に、その人の気持ちや考えを尊重し、共に歩む姿勢が重要になります。 その人が何を望んでいるのか、何が不安なのか、何に喜びを感じているのか。そういった心の声に耳を傾け、心と心で触れ合うことが、温かい人間関係を築き、より質の高い支援へと繋がります。

そこで、より良い支援を行うための指針となるのが、「バイステックの七原則」です。 これは、ケースワークと呼ばれる相談援助の仕事から生まれた考え方ですが、介護や介助といった幅広い支援の場面で応用できる、普遍的な価値観を含んでいます。 個別化、意図的な感情表現、統制された情緒的関与、受容、非審判的態度、自己決定、秘密保持といった七つの原則は、どれも支援を必要とする人の尊厳を守り、その人らしい生活を支えるための大切な考え方です。

これらの原則を一つ一つ理解し、日々の支援の中で実践していくことで、より質の高い、そして温かい援助を提供できるようになるでしょう。バイステックの七原則を学ぶことは、支援を行う私たち自身の成長にも繋がる、大切な学びの機会となります。

| テーマ | 要点 |

|---|---|

| 介護・介助の意義 | 生活の支援だけでなく、尊厳を支える大切な仕事。 |

| 真に大切な支援 | 身体的世話だけでなく、気持ちや考えを尊重し、心と心で触れ合うこと。 |

| バイステックの七原則 |

幅広い支援の場面で応用できる普遍的な価値観。 |

| 七原則の重要性 | 支援を必要とする人の尊厳を守り、その人らしい生活を支えるための大切な考え方。 |

| 七原則の実践 | 質の高い、温かい援助の提供と、支援者自身の成長に繋がる。 |

個別化の原則

人はそれぞれ違った人生を歩んできており、性格や価値観、これまでの経験も違います。よく言うように、人は十人十色なので、たとえ似たような境遇であっても、感じ方や考え方は全く異なるのが当然です。だからこそ、困っている人を支えるときには、その人の個性や育ってきた環境、これまでの経験などを理解し、その人に合ったやり方で接することが何よりも大切です。

みんな一緒のやり方ではなく、その人の置かれている状況や、その人が望んでいること、そしてその人が持っている力を最大限に引き出せるように、一人ひとりに合った方法で支える必要があります。例えば、食事の介助ひとつとっても、自分で食べたいのに、介助する側の都合で全て食べさせられてしまうのでは、その人の尊厳を傷つけてしまうかもしれません。また、入浴の介助でも、週に何回入りたいか、どんな入浴剤を使いたいか、どのくらいの温度が好きかなど、その人の好みや希望を尊重することで、身体だけでなく心も満たされる時間を提供できるのです。

支援を必要とする人にとって、日常生活の些細な選択の積み重ねが、その人の人生の質を大きく左右します。朝、何時に起きるか、何を着るか、何を食べるか、誰と話すか。このような一見小さな選択を自分で行えるかどうかは、その人の自立心や自己肯定感に大きく関わってきます。ですから、支援者は、その人の状況を丁寧に把握し、その人の気持ちに寄り添いながら、その人にとって何が一番良いかを常に考えなければなりません。そして、その人が自分で選択し、自分で行動できるよう、温かく見守り、必要な時には適切な援助の手を差し伸べることが重要です。そうすることで、その人らしい生活を送り、人生の喜びや充実感を感じてもらうことができるのです。真にその人に寄り添った支援とは、その人の個性を尊重し、可能性を信じ、共に歩むことなのです。

| 困っている人を支える上での大切なこと | 具体的な例 | 支援者の役割 |

|---|---|---|

| 人の個性や育ってきた環境、これまでの経験などを理解し、その人に合ったやり方で接する |

|

|

| 日常生活の些細な選択の積み重ねが、人生の質を大きく左右するのを理解する |

|

その人らしい生活を送り、人生の喜びや充実感を感じてもらえるようにする |

意図的な感情表出の原則

人は誰でも、嬉しい、悲しい、腹が立つ、不安など、様々な気持ちを抱えて生きています。特に、周りの人に支えてもらわないと難しい状況では、様々な気持ちが複雑に混ざり合い、心の中がごちゃごちゃになってしまうこともよくあります。例えば、病気や怪我で思うように体が動かない時、誰かに頼らざるを得ない状況に、もどかしさや情けなさを感じるかもしれません。また、周りの人に迷惑をかけているのではないかという申し訳なさや、将来への不安を抱く人もいるでしょう。このような時、自分の気持ちを素直に表に出せる場所があることはとても大切です。

支える人は、相手が安心して気持ちを表現できるような温かい関係を作っていく必要があります。話を遮ったり、否定したりせず、相手の言葉にじっくりと耳を傾け、その気持ちを丁寧に受け止めることが重要です。例えば、相手が怒りや悲しみを表現したとしても、すぐに落ち着かせようとするのではなく、まずは「つらい思いをしたのですね」「それは腹が立ちますね」などとその気持ちを認める言葉をかけて寄り添いましょう。そして、「何かあったら話してくださいね」「いつでも力になりますよ」といった言葉で、いつでも支える準備ができていることを伝えましょう。

気持ちを押し殺すのではなく、言葉や行動で表に出すことで、心の整理がつき、問題を解決するためのヒントが見つかることもあります。また、自分の気持ちを誰かに話すだけでも、気持ちが楽になることがあります。支える人は、相手が安心して気持ちを打ち明けられるように、信頼関係を築き、温かく見守り続けることが大切です。焦らず、相手のペースに合わせて、ゆっくりと寄り添っていくことが、心の支えへと繋がります。

| 誰の気持ち? | どんな気持ち? | 支える人の対応 |

|---|---|---|

| 誰でも | 嬉しい、悲しい、腹が立つ、不安など様々な気持ち | 特に、周りの人に支えてもらわないと難しい状況では、様々な気持ちが複雑に混ざり合い、心の中がごちゃごちゃになってしまう。 |

| 病気や怪我で思うように体が動かない人 | もどかしさ、情けなさ、申し訳なさ、将来への不安 |

|

| 気持ちを表現した人 | 心の整理がつき、問題を解決するためのヒントが見つかる。気持ちが楽になる。 |

|

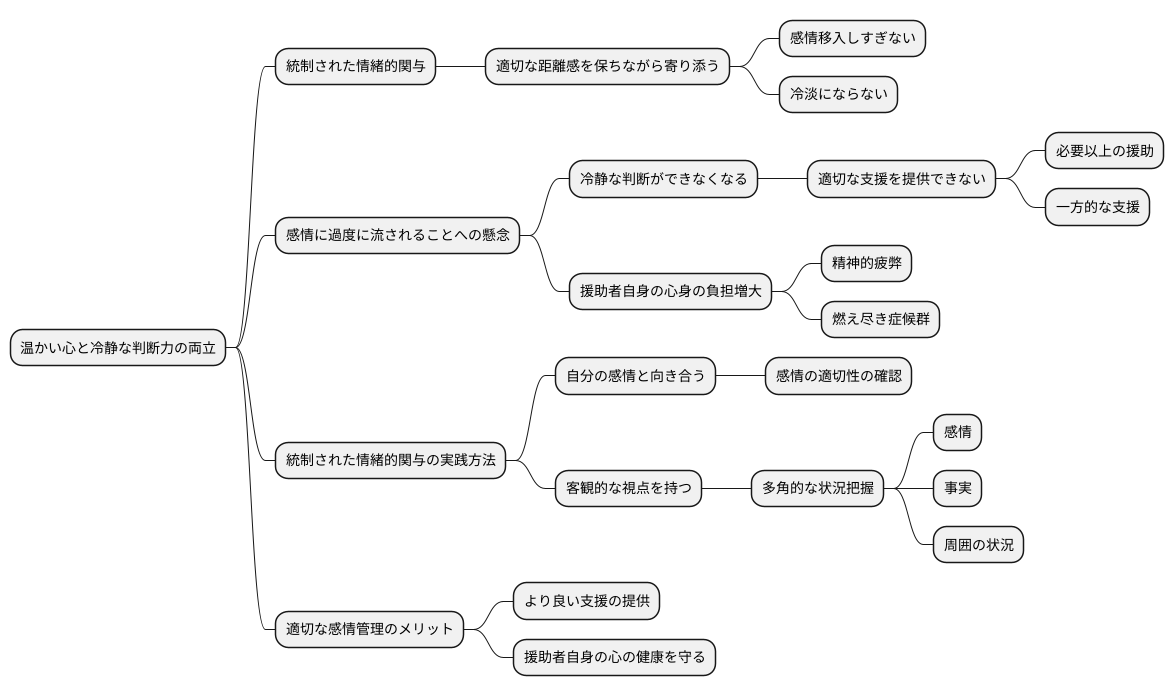

統制された情緒的関与の原則

温かい心と冷静な判断力の両立は、人と接する仕事、特に介護や介助の現場では非常に重要です。このバランスを保つための指針となるのが、統制された情緒的関与の原則です。この原則は、援助を提供する際に、感情移入しすぎず、かといって冷淡になることなく、適切な距離感を保ちながら寄り添うことを意味します。

人は誰しも、困っている人を見ると助けたい、力になりたいという自然な感情を抱きます。特に介護や介助の現場では、相手の苦しみや悲しみを目の当たりにし、深く共感することが多くあります。しかし、感情に過度に流されてしまうと、冷静な判断ができなくなり、結果として相手に適切な支援を提供できなくなる可能性があります。例えば、相手の訴えを鵜呑みにして必要以上の援助をしてしまったり、逆に相手の気持ちを理解しようとせず、一方的な支援を押し付けてしまったりするといったことが起こりえます。

また、過剰な感情移入は、援助者自身の心身の負担を増大させることにもつながります。相手の苦しみを自分のことのように感じてしまうことで、精神的に疲弊し、燃え尽き症候群に陥ってしまう危険性があります。

統制された情緒的関与を実践するためには、常に自分の感情と向き合い、客観的な視点を持つことが大切です。自分の感情に気付き、それが適切な範囲内にあるか、過剰に反応していないかを定期的に振り返る必要があります。また、相手の状況を多角的に捉え、感情だけでなく、事実や周囲の状況なども考慮に入れて判断するように心がける必要があります。

自分の感情を適切に管理し、冷静さを保つことは、相手にとってより良い支援を提供することにつながります。そして、それは援助者自身の心の健康を守ることにもつながるのです。

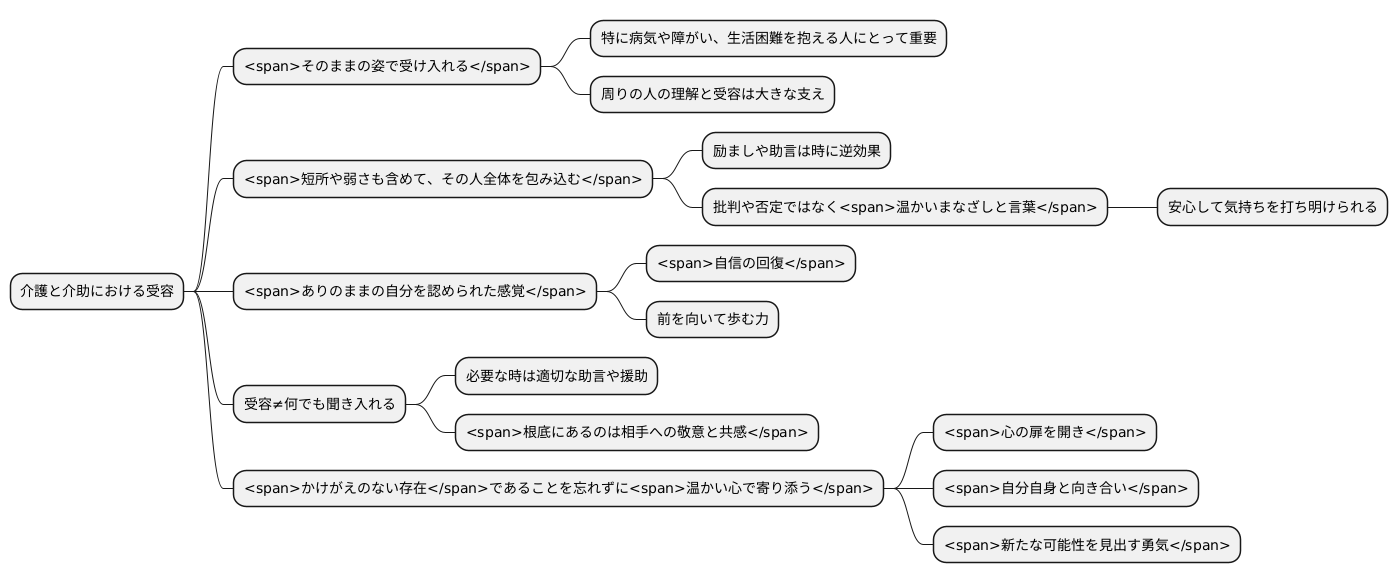

受容の原則

人は皆、そのままの姿で受け入れてもらいたいと願っています。特に、病気や障がい、あるいは生活上の困難を抱えている人にとって、周りの人からの理解と受容は、何よりも大切な支えとなります。心に傷を負っていたり、自信を失っていたりする時、ありのままの自分を認めてくれる存在は、どれほど大きな安らぎをもたらすでしょうか。

介護や介助をする際には、相手の持つ短所や弱さも含めて、その人全体を包み込むように受け入れることが重要です。「もっと頑張りなさい」といった励ましや、良かれと思っての助言も、時に相手を追い詰めてしまうことがあります。なぜなら、人は弱っている時ほど、欠点ばかりが目についてしまい、自分自身を責めがちだからです。そんな時、批判や否定的な言葉ではなく、温かいまなざしと言葉で接することで、相手は安心して自分の気持ちを打ち明けられるようになります。そして、ありのままの自分を認められたという感覚は、自信の回復につながり、再び前を向いて歩む力となるのです。

受容とは、ただ相手の言うことを何でも聞き入れることではありません。相手の気持ちを尊重しながらも、必要な時には適切な助言や援助を行うことも大切です。しかし、その根底にあるのは、常に相手への敬意と共感です。どんな状況にあっても、その人がかけがえのない存在であることを忘れずに、温かい心で寄り添うことが、真の受容と言えるでしょう。そうすることで、相手は心の扉を開き、自分自身と向き合い、新たな可能性を見出す勇気を持つことができるのです。

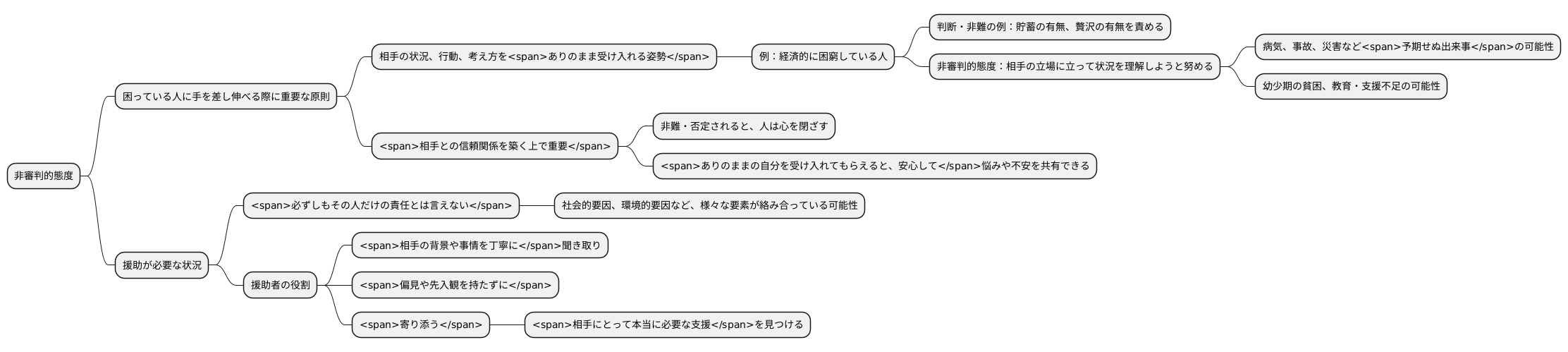

非審判的態度の原則

人は誰でも、時には判断を誤ったり、思いもよらない困難に直面したりすることがあります。困っている人に手を差し伸べる際に、忘れてはならないのが「非審判的態度」の原則です。これは、相手の状況や行動、考え方などを一方的に判断したり、非難したりすることなく、ありのままを受け入れる姿勢のことです。

例えば、経済的に困窮している人に対して、「なぜもっと計画的に貯蓄しなかったのか」「贅沢をしすぎたのではないか」などと責めるのは、非審判的態度とは言えません。もしかしたら、その人は病気や事故、災害など、予期せぬ出来事によって困難な状況に陥ってしまったのかもしれません。あるいは、幼い頃から貧困の中で育ち、十分な教育や支援を受けられなかったのかもしれません。様々な背景や事情が考えられますが、大切なのは、まずは相手の立場に立って、その状況を理解しようと努めることです。

また、非審判的な態度を持つことは、相手との信頼関係を築く上でも重要です。非難されたり、否定されたりすると、人は心を閉ざしてしまい、素直な気持ちを打ち明けにくくなります。逆に、ありのままの自分を受け入れてもらえたと感じると、安心して悩みや不安を共有できるようになります。

援助を必要とする状況になったとしても、それは必ずしもその人だけの責任とは言えません。社会的な要因や環境的な要因など、様々な要素が複雑に絡み合っている可能性があります。援助者は、相手の背景や事情を丁寧に聞き取り、偏見や先入観を持たずに、寄り添うことが大切です。そうすることで、初めて相手にとって本当に必要な支援が見えてきます。

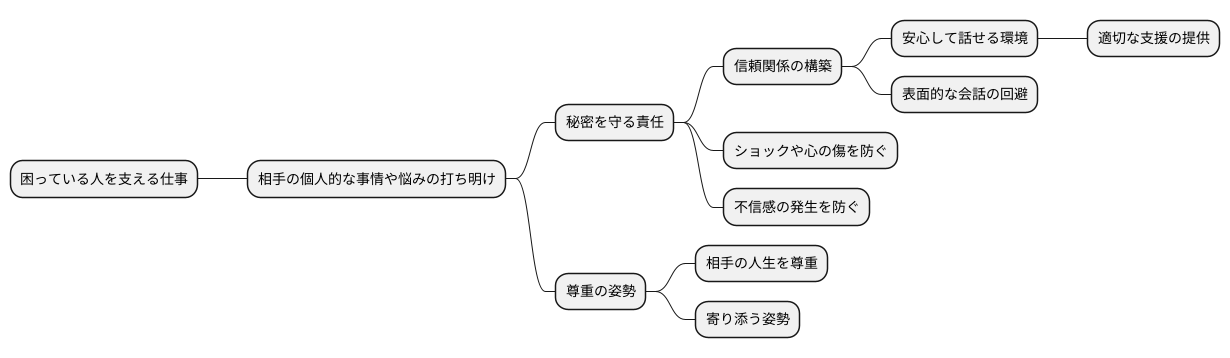

秘密保持の原則

困っている人を支える仕事では、その人が心を開いて、個人的な事情や悩みを打ち明けてくれることがあります。話してくれた内容は、その人の人生や生き方、そして大切にしている心に深く関わる大切なものです。ですから、私たち支援をする側には、打ち明けられた秘密をしっかりと守り、誰にも話さないという責任があります。

話を聞いてもらうということは、単に情報を得るということではありません。話す人にとっては、自分の気持ちを整理したり、誰かに聞いてもらうことで安心感を得たり、勇気を出して一歩踏み出したりするための大切な行為です。もし、話した内容が他の人に知られてしまうと、その人は大きなショックを受け、心に深い傷を負ってしまうかもしれません。さらに、支援者に対する不信感が生まれ、誰にも相談できなくなってしまう可能性もあります。

秘密を守ることは、相手との信頼関係を築くための土台です。信頼関係がなければ、相手は心を開いてくれません。表面的な会話だけで終わってしまい、本当に必要な支援に繋がらないこともあります。信頼関係が築かれることで、初めて相手は安心して自分のことを話せるようになり、私たちもその人の状況や気持ちを深く理解し、より適切な支援を提供できるようになります。相手が安心して頼れる存在になるためには、秘密を守るという強い意志を持ち、相手の尊厳を守り続けることが何よりも大切です。どんな些細な情報でも、相手が大切にしている気持ちは尊重しなければなりません。秘密を守ることは、支援の現場で働く者の基本であり、その人の人生を尊重し、寄り添うという姿勢の表れです。