福祉における説明責任:アカウンタビリティとは

介護を学びたい

先生、「アカウンタビリティ」ってよく聞くんですけど、介護と介助で何か関係あるんですか?

介護の研究家

そうだね。良い質問だ。アカウンタビリティは簡単に言うと「説明責任」のこと。昔は行政が決めたサービスをみんなが受けていたけど、今は自分でサービスを選んで契約するようになったよね。だから、事業者は利用者に対して、どんなサービスを提供するのか、きちんと説明する責任がより重要になったんだ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、介護や介助の内容をきちんと説明する必要があるってことですね。

介護の研究家

その通り!介護や介助で何をするのか、なぜするのか、どんな効果があるのかなどを利用者によく理解してもらえるように説明する責任があるということだね。

アカウンタビリティとは。

「介護」と「介助」に関わる言葉である『説明責任』について説明します。『説明責任』とは、もともとは政府や行政などが国民に対して、お金の使い方や政策の成果について説明する義務のこと、あるいは経営者が株主に対して、会社の財務状況や経営戦略について説明する義務のことを指します。福祉の仕事をする人たちも、社会的な活動について説明する義務があり、この場合にも『説明責任』という言葉が使われます。単に『説明責任』と呼ばれることも多いです。以前は、行政が福祉サービスを受ける人とサービスの内容を決める『措置制度』がありましたが、今はサービスを使う人が自分でどのサービスを受けるかを選び、事業者と対等な関係で契約を結ぶ『契約制度』に変わりました。そのため、事業者が利用者に対して説明する義務、つまり『説明責任』の大切さが増し、しっかりと果たすことが求められています。

説明責任の定義

「説明責任」とは、元々は政治や会社経営の分野で使われていた言葉で、国民や株主に対して、その活動内容や結果を明らかにする義務を指していました。これは「アカウンタビリティ」と訳され、近年では福祉の分野でもその大切さが高まっています。

福祉における説明責任とは、社会福祉を仕事とする人たちが、サービスを受ける人や地域社会に対して、提供するサービスの内容、費用、そして成果について、隠すことなく、分かりやすく説明する責任のことを指します。これは、ただ情報を公開すればよいということではありません。サービスを受ける人からの質問や疑問に真摯に耳を傾け、納得のいく説明を行うこと、つまり、双方向の伝え合いを大切にした説明責任と言えるでしょう。

例えば、介護サービスを提供する事業者であれば、介護の内容や費用、そしてその成果について、利用者やその家族に分かりやすく説明する必要があります。また、利用者からの質問や疑問、あるいは不安な気持ちに対して、丁寧に説明し、納得してもらえるまで対応することが重要です。

さらに、地域社会に対しても、事業所の活動内容や財務状況などを公開し、地域住民からの意見や要望に耳を傾ける必要があります。説明責任を果たすことで、サービスの質の向上だけでなく、利用者や地域社会からの信頼を得ることにつながり、より良い福祉サービスの実現が可能となります。

説明責任は、福祉サービスを支える上で、欠かせない重要な要素と言えるでしょう。情報を分かりやすく伝えるだけでなく、相手の声に耳を傾け、真摯に対応することで、信頼関係を築き、より良い福祉社会を作り上げていくことができます。

| 説明責任の定義 | 福祉における説明責任 | 説明責任の具体例(介護サービス事業者) | 説明責任の効果 |

|---|---|---|---|

| 国民や株主に対して、活動内容や結果を明らかにする義務 | サービスを受ける人や地域社会に対して、サービスの内容、費用、成果について分かりやすく説明する責任。双方向の伝え合いが重要。 | 利用者や家族に介護の内容・費用・成果を説明。質問や疑問に丁寧に答え、納得してもらう。地域社会に活動内容や財務状況を公開し、意見を聞く。 | サービスの質の向上、利用者や地域社会からの信頼獲得、より良い福祉サービスの実現 |

福祉分野での重要性

福祉の現場で働く私たちにとって、利用者の方々が大切にされる社会の実現は、常に目指すべき目標です。かつての福祉サービスは、行政がすべてを決める仕組みでした。行政がサービスの種類や内容を決め、利用者はその指示に従ってサービスを受ける、いわばお任せの状態でした。しかし、今は違います。利用者の方々が自らサービスを選び、事業者と直接契約を結ぶ仕組みに変わりました。これは、利用者の方々が主役となる社会への大きな一歩です。

この変化によって、利用者と事業者の関係も大きく変わりました。以前は、ただサービスを受ける立場だった利用者の方々が、今では自分の意思でサービスを選び、事業者と対等の立場で話し合い、契約を結ぶようになりました。まるでお店で商品を選ぶように、自分に合ったサービスを自由に選べるようになったのです。

この新しい仕組みでは、事業者側の役割も重要になります。利用者の方々が納得してサービスを選べるよう、サービスの内容や費用について、丁寧に説明する責任があります。専門用語を使わず、分かりやすい言葉で説明し、利用者の方々が本当に理解し、納得した上で契約を結べるようにすることが大切です。

利用者の方々にきちんと説明し、理解と納得を得ることは、単なる手続きではありません。それは利用者の方々の権利を守り、事業者との信頼関係を築き、より質の高いサービス提供へと繋がる大切な一歩です。福祉サービスは、商品を買うのとは違います。一人ひとりの状況や気持ちに寄り添い、信頼関係を築くことが何よりも重要です。利用者の方々の選択を尊重し、共に歩むことで、より良い福祉の未来を築いていきたいと考えています。

| 項目 | 変化 |

|---|---|

| サービスの決定 | 行政主導 ⇒ 利用者主導 |

| 利用者と事業者の関係 | 指示に従う ⇒ 対等な契約関係 |

| 事業者の役割 | サービス提供 ⇒ 説明責任と理解促進 |

| 説明と理解の重要性 | 手続き ⇒ 信頼関係構築と質向上 |

透明性の確保

介護や介助といったサービスにおいて、信頼関係を築く上で最も大切なのは「透明性」です。利用者やその家族は、どのようなサービスを受けられるのか、費用はどのくらいかかるのか、誰がどのような資格を持ってサービスを提供するのか、事業所はどのように運営されているのかなど、様々な情報を知りたいと思っています。事業者は、これらの情報を積極的に公開し、利用者が簡単に情報を入手できる環境を整える必要があります。

まず、サービス内容については、どのような支援を受けられるのか、具体的な内容を分かりやすく説明する必要があります。例えば、食事や入浴、排泄の介助、通院の付き添い、家事の代行など、一つひとつのサービス内容を丁寧に説明することで、利用者は安心してサービスを受けることができます。また、費用についても、利用料の内訳や支払い方法などを明確に示すことが大切です。費用の不明瞭さは不信感に繋がりかねませんので、利用者にとって分かりやすい料金体系にする必要があります。

さらに、提供体制についても説明が必要です。具体的には、サービスを提供する職員の人数や配置、緊急時の対応などについて、利用者が理解できるように説明する必要があります。また、職員の資格についても、それぞれの職員がどのような資格や経験を持っているのかを明示することで、利用者は安心してサービスを任せられます。運営状況についても、事業所の理念や方針、自己評価結果などを公開し、事業所の運営状況を理解してもらうことが重要です。

情報を公開する際には、ホームページやパンフレット、説明会など、様々な方法を活用し、利用者にとって分かりやすい言葉で説明することが大切です。利用者の立場に立って、どのような情報が必要なのかを考え、情報を整理し、見やすく提示する必要があります。また、利用者からの質問や意見に対して、迅速かつ丁寧に回答できる体制を整えることも、透明性の向上に繋がります。利用者からの声を真摯に受け止め、サービスの改善に繋げる姿勢を示すことが、信頼関係を構築するために不可欠です。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| サービス内容 | 食事、入浴、排泄介助、通院付き添い、家事代行など、具体的な内容を分かりやすく説明。 |

| 費用 | 利用料の内訳や支払い方法などを明確に示し、利用者にとって分かりやすい料金体系にする。 |

| 提供体制 | 職員の人数や配置、緊急時の対応などを利用者が理解できるように説明。 |

| 職員の資格 | それぞれの職員が持つ資格や経験を明示。 |

| 運営状況 | 事業所の理念や方針、自己評価結果などを公開し、事業所の運営状況を理解してもらう。 |

| 情報公開の方法 | ホームページ、パンフレット、説明会など様々な方法を活用し、利用者にとって分かりやすい言葉で説明。 |

| 利用者対応 | 質問や意見に対して迅速かつ丁寧に回答できる体制を整える。 |

利用者主体の理念

利用者主体の理念とは、介護や介助を必要とする人が、自分自身の意思や希望を尊重され、主体的に生活を送ることができるように支援することです。これは、単に身体的な世話をするだけでなく、その人の人生や価値観を理解し、尊重した上で、その人が望む生活を実現するために、共に考え、行動していくことを意味します。

この理念を実現するためには、利用者と支援者との間に信頼関係を築き、対等な関係で向き合うことが重要です。支援者は、利用者の状況や気持ちを理解しようと努め、利用者の立場に立って物事を考える必要があります。また、利用者に対して、必要な情報を分かりやすく提供し、利用者自身が選択し、決定できるよう支援していくことも大切です。

例えば、利用者が自宅で生活を続けたいと希望している場合、どのような支援が必要なのか、利用者と共に考え、実現可能な方法を探っていきます。利用者の身体状況や生活環境、経済的な状況などを考慮し、様々な選択肢を提示することで、利用者自身が納得のいく選択をすることができます。

また、利用者の声に耳を傾け、サービスの質を向上させることも重要です。利用者からの意見や要望を真摯に受け止め、改善に繋げることで、より良いサービスを提供することができます。定期的な面談やアンケートの実施などを通して、利用者の声を積極的に収集し、分析することで、利用者のニーズに合わせたサービス提供が可能となります。

利用者主体の理念は、介護や介助の根幹をなす重要な考え方です。利用者一人一人を尊重し、その人が望む人生を送ることができるよう、支援者は常に努力を続けなければなりません。利用者と支援者が協力し合うことで、真に利用者中心のサービスが実現すると考えられます。

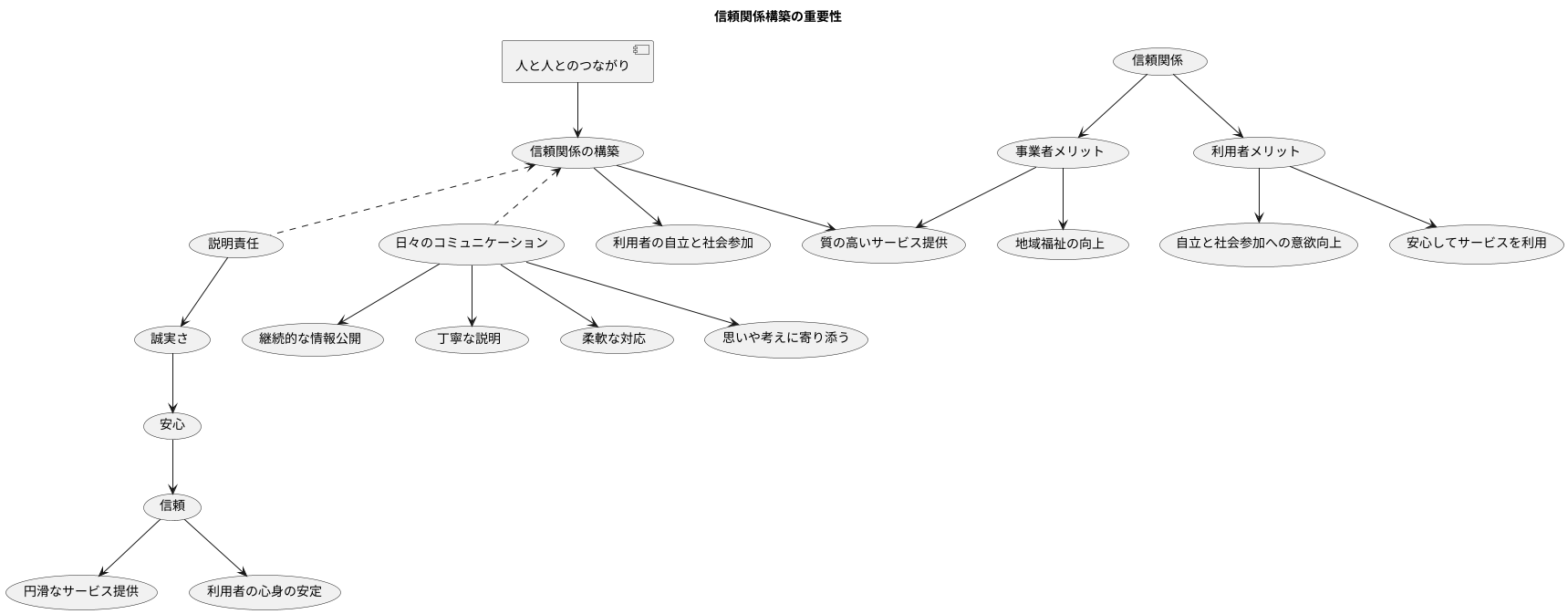

信頼関係の構築

人と人とのつながりが大切な介護や介助の現場では、信頼関係を築くことが何よりも重要です。この信頼関係は、サービスを提供する側と受ける側、つまり事業者と利用者の間で築かれるものであり、質の高いサービス提供の土台となるだけでなく、利用者の自立と社会参加を後押しする力にもなります。

信頼関係を築く上で欠かせないのが、説明責任を果たすことです。事業者は、利用者に対して、どのようなサービスを、なぜ、どのように提供するのかを丁寧に説明する必要があります。また、利用者の疑問や不安に真摯に耳を傾け、分かりやすく答えることも大切です。説明は、専門用語を避け、利用者が理解しやすい言葉で行うべきです。

説明責任を果たすことは、事業者が利用者に対して誠実に向き合っていることを示すことにつながります。利用者は、事業者の誠実さを感じ、安心してサービスを任せられると信頼するようになります。この信頼は、サービス提供を円滑に進めるだけでなく、利用者の心身の安定にもつながります。

信頼関係は、一朝一夕に築かれるものではありません。日々のコミュニケーションの中で、事業者は利用者の思いや考えに寄り添い、継続的に情報を公開し、丁寧な説明を心がける必要があります。利用者の些細な変化にも気を配り、必要に応じて柔軟に対応することも重要です。

こうして築かれた信頼関係は、利用者と事業者双方にとって大きなメリットをもたらします。利用者は安心してサービスを利用でき、自立と社会参加への意欲を高めることができます。事業者は、利用者との良好な関係を築くことで、より質の高いサービス提供が可能になります。そして、地域福祉の向上にも大きく貢献していくことができるでしょう。

今後の展望

高齢化がますます進むとともに、人々の暮らし方や求めるものの幅も広がり、福祉の仕事への期待は今後さらに高まっていくと考えられます。人々が安心して福祉の仕事を利用できるよう、その仕事内容を分かりやすく説明し、責任を明確にすることは、これまで以上に大切になってきます。

福祉の仕事をする人たちは、常に利用する人の立場に立って考え、質の高い仕事を行い、利用者にとって分かりやすい説明をするよう努める必要があります。利用者一人ひとりの暮らしや気持ちに寄り添い、その人が本当に必要としていることを理解し、丁寧に対応していくことが重要です。また、どのような仕事をしたのか、なぜそのようにしたのかをきちんと説明することで、利用者との信頼関係を築くことができます。

さらに、福祉の仕事は、地域の人々とのつながりを大切にし、様々な立場の人たちと協力しながら進めていく必要があります。例えば、地域の自治会やボランティア団体、医療機関など、様々な人たちと連携することで、より多くの人のニーズに応じた、きめ細やかな仕事ができます。また、地域の人たちから意見や要望を聞き、それらを仕事に反映することで、より質の高い、地域に根差した福祉の仕事を実現できます。

福祉の仕事内容を分かりやすく説明し、責任を明確にすることは、利用する人の権利を守り、誰もが安心して利用できる福祉の仕事を作る上で欠かせないものです。福祉の仕事をする人たちは、常に利用する人の立場に立ち、地域社会とのつながりを大切にし、様々な人たちと協力しながら、質の高い仕事を提供し続け、信頼される福祉の仕事を作っていく必要があります。

| 福祉の仕事のポイント | 説明 |

|---|---|

| 利用者視点 | 常に利用者の立場に立って考え、質の高い仕事を行い、利用者にとって分かりやすい説明をする。利用者一人ひとりの暮らしや気持ちに寄り添い、本当に必要としていることを理解し、丁寧に対応する。仕事内容とその理由をきちんと説明し、信頼関係を築く。 |

| 地域連携 | 地域の人々とのつながりを大切にし、様々な立場の人たち(自治会、ボランティア団体、医療機関など)と協力する。多くの人のニーズに応じた、きめ細やかな仕事を行う。地域からの意見や要望を聞き、仕事に反映することで、質の高い、地域に根差した福祉の仕事を実現する。 |

| 説明責任と透明性 | 仕事内容を分かりやすく説明し、責任を明確にする。利用者の権利を守り、誰もが安心して利用できる福祉の仕事を作る上で欠かせない。 |