受容:寄り添う介護の心

介護を学びたい

先生、「受容」って、介護や介助でよく聞く言葉ですが、具体的にどういう意味でしょうか?ただ話を聞くだけとは違う気がするのですが…

介護の研究家

良い質問ですね。確かに、ただ話を聞くだけではありません。「受容」は、相手の訴えや相談をそのまま受け止めるだけでなく、共感を示すことが大切です。そして、その上で、相手がどうしたいか、どうなりたいかを尊重し、必要なサービスにつなげていくことを意味します。

介護を学びたい

なるほど。相手の気持ちを理解した上で、その人が自分で決めたことをサポートしていくということですね。でも、もし、その人の選んだ道が良くない方向に進みそうな場合はどうすればいいのでしょうか?

介護の研究家

それも大切なポイントですね。もちろん、危険な場合などは止めなければなりません。しかし、基本的には本人の意思を尊重することが重要です。たとえ良くない方向に進みそうに見えても、まずは見守り、助言を求められた時に適切なアドバイスをするように心がけましょう。最終的な決定は本人が行う権利があることを忘れないでください。

受容とは。

「介護」と「介助」と関連した言葉である『受容』について説明します。『受容』とは、利用者の方の悩みや相談事をそのまま聞き入れ、共感の気持ちを示すことです。そして、その内容を踏まえて、必要な福祉サービスにつなげ、利用者の方が自分らしく生き、自分で決める権利を守れるように、必要なサービスを提供することを指します。これは、バイスティックの七原則の一つです。

受容とは何か

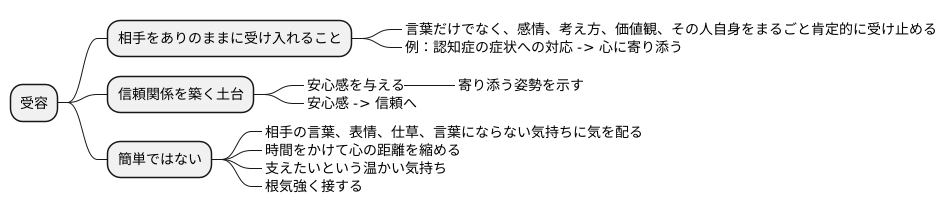

相手をありのままに受け入れること、それが「受容」です。介護や介助の現場では、この「受容」が何よりも大切になります。なぜなら、人は誰しも認められ、受け入れられたいと願うからです。特に、身体が不自由な方や、心に傷を負った方にとっては、この思いはより一層強いものとなります。

「受容」とは、ただ相手の言葉を聞くことだけではありません。相手の感情、考え方、価値観、そしてその人自身をまるごと肯定的に受け止めることを意味します。たとえば、認知症の症状が出ている方が、過去を生きているかのような言動をされたとしましょう。そんな時でも、頭ごなしに否定したり、現実に引き戻そうとしたりするのではなく、「今はどんな気持ちですか?」と優しく声をかけ、その方の心に寄り添うことが大切です。たとえ、その方の行動が理解しがたいものであっても、まずはその背景にある気持ちに共感しようと努めることが「受容」の第一歩です。

「受容」は信頼関係を築く土台となります。自分が受け入れられていると感じると、人は心を開き、素直な気持ちを表現できるようになります。介護や介助が必要な方は、時に不安や孤独を感じていることがあります。そんな時に、「あなたの気持ちは分かります」と伝え、寄り添う姿勢を示すことで、安心感を与えることができるでしょう。そして、安心感は信頼へと繋がり、より良い関係を築くことができます。

「受容」は決して簡単なことではありません。相手の言葉に耳を傾けるだけでなく、表情や仕草、そして言葉にならない気持ちにも気を配る必要があります。焦らず、じっくりと時間をかけて、相手との心の距離を縮めていくことが大切です。時には、相手の言動に戸惑ったり、疲れてしまうこともあるかもしれません。しかし、「この人を支えたい」という温かい気持ちを持ち続け、根気強く接することで、真の「受容」へと繋がっていくのです。

受容と共感

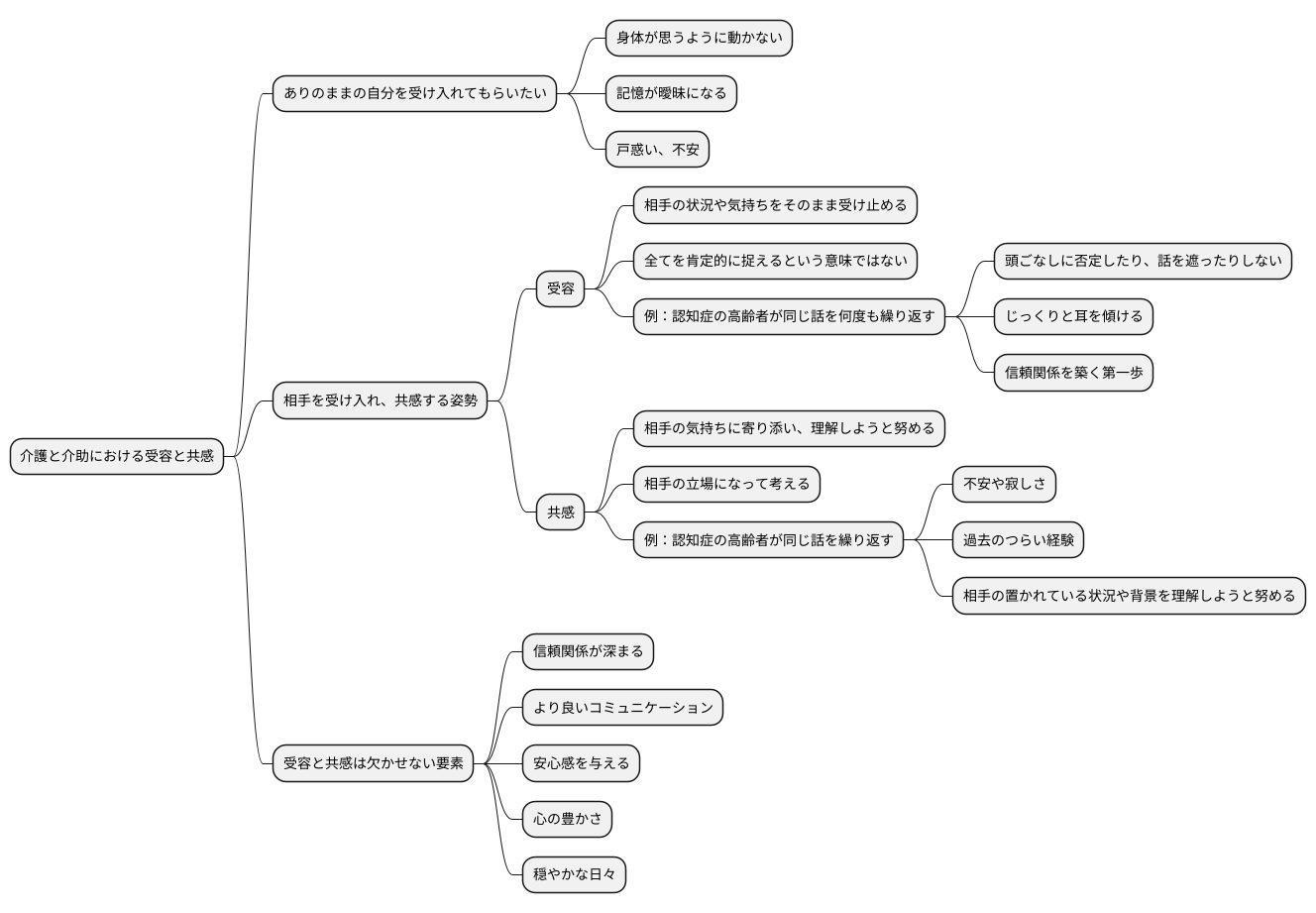

人は誰でも、ありのままの自分を受け入れてもらいたいと願っています。介護や介助が必要な状態になった時、その思いはより一層強くなるでしょう。身体が思うように動かない、記憶が曖昧になるなど、様々な変化に戸惑い、不安を抱えているかもしれません。そんな時に大切なのが、相手を受け入れ、共感する姿勢です。

受容とは、相手の状況や気持ちをそのまま受け止めることです。良い点も悪い点も含め、全てを肯定的に捉えるという意味ではありません。例えば、認知症の高齢者が同じ話を何度も繰り返す場合、「また同じことを言っている」と否定的に捉えるのではなく、「なぜこの話を繰り返すのか」をまずはそのまま受け止めることが重要です。頭ごなしに否定したり、話を遮ったりするのではなく、じっくりと耳を傾けることが、相手との信頼関係を築く第一歩となります。

そして、共感とは、相手の気持ちに寄り添い、理解しようと努めることです。相手の立場になって、「もし自分が同じ状況だったらどう感じるか」を考えてみましょう。認知症の高齢者が同じ話を繰り返すのは、不安や寂しさを感じているからかもしれません。過去のつらい経験を思い出して、誰かに聞いてほしいと思っているのかもしれません。相手の置かれている状況や背景を理解しようと努めることで、その行動の理由が見えてきます。

受容と共感は、介護や介助において欠かせない要素です。相手を受け入れ、共感することで、信頼関係が深まり、より良いコミュニケーションを築くことができます。心からの受容と共感は、相手にとって大きな支えとなり、安心感を与えるでしょう。それは、心の豊かさに繋がり、穏やかな日々を送るためのかけがえのないものとなるでしょう。

受容に基づく支援

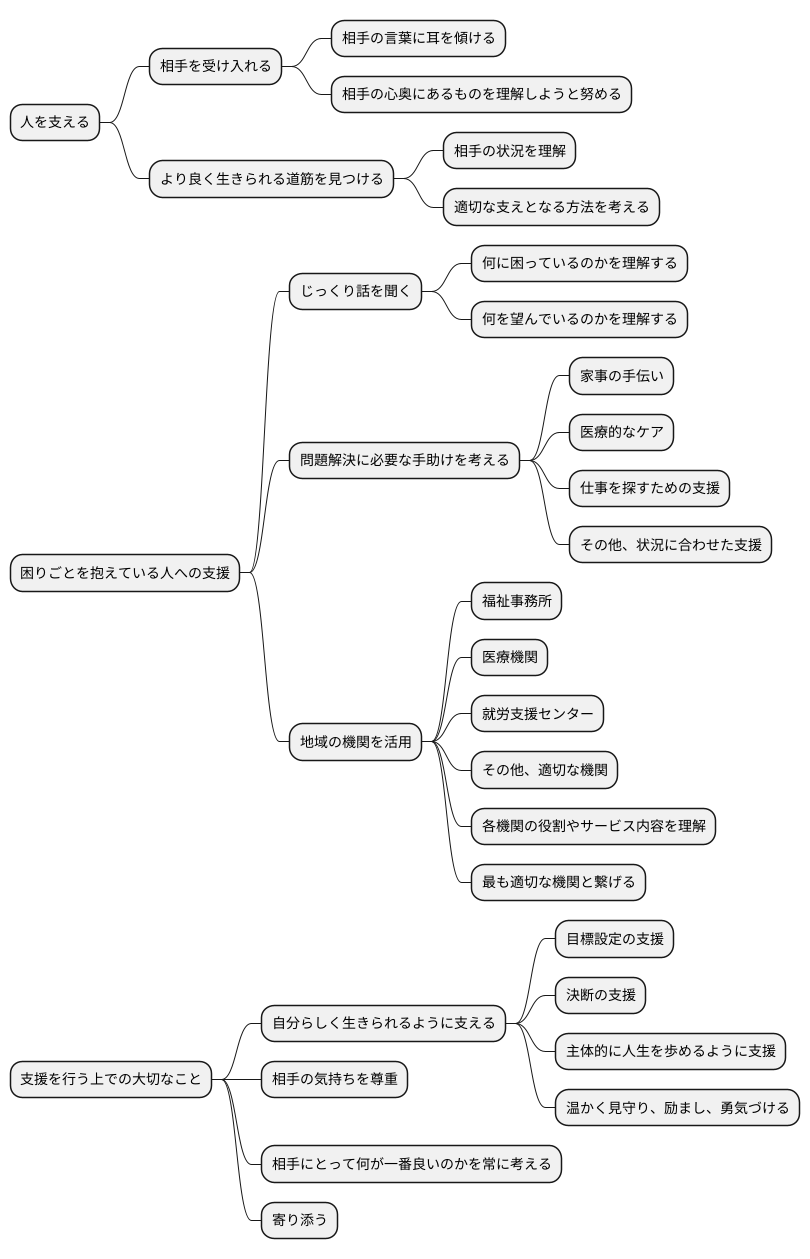

人が人を支える時、まず大切なのは相手を受け入れることです。これは、ただ相手の言葉に耳を傾けるだけでなく、その人が何を考え、何を感じているのか、その心の奥底にあるものを理解しようと努めることを意味します。そして、その理解に基づいて、どのようにすれば相手がより良く生きられるのかを共に考え、適切な支えとなる道筋を見つけていくことが重要です。

困りごとを抱えている人がいたら、まずはじっくりと話を聞きましょう。その人が何に困っているのか、どんなことを望んでいるのかを丁寧に理解することが出発点です。そして、その人が抱える問題を解決するために、どのような手助けが必要なのかを具体的に考えます。例えば、家事の手伝いが必要なのか、それとも医療的なケアが必要なのか、あるいは仕事を探すための支援が必要なのかなど、その人の状況に合わせて必要な支援の種類を見極めることが大切です。

必要な支援の種類が明らかになったら、今度は地域にある様々な機関の情報を活用します。例えば、福祉事務所、医療機関、就労支援センターなど、その人に合った支援を提供できる機関を探し、連携していくことが重要です。それぞれの機関が持つ役割や提供できるサービス内容を理解し、最も適切な機関と繋げることで、より効果的な支援を実現できます。

支援を行う上で忘れてはならないのは、その人が自分らしく生きられるように支えることです。その人が自分で目標を立て、自分で決断し、主体的に人生を歩んでいけるように、温かく見守り、励まし、勇気づけることが私たちの役割です。そのためにも、常にその人の気持ちを尊重し、その人にとって何が一番良いのかを考えながら、寄り添っていくことが大切です。

バイスティックの七原則

バイスティックの七原則は、人助けを行う上で欠かせない大切な心構えです。これらは、困っている人々を支える専門職が持つべき、基本的な考え方であり、より良い支援を行うための羅針盤となるものです。

まず「受容」とは、相手の良い点も悪い点も含めて、ありのままを受け入れることです。相手の言葉や行動を否定せず、まずはそのまま受け止めることが、信頼関係を築く第一歩です。

「個別化」は、一人ひとりの状況や気持ちを丁寧に理解し、それぞれに合った支援を考えることです。十人十色という言葉があるように、同じ悩みを抱えていても、必要な支援は人それぞれ違います。

「意図的な感情表現」は、自分の感情を適切に表現することで、相手に寄り添う姿勢を示すことです。ただ感情的に同調するのではなく、冷静さを保ちつつ、共感の気持ちを伝えることが大切です。

「統制された情緒的関与」は、相手に感情移入しすぎず、適切な距離を保ちながら支援を行うことです。困っている人に寄り添う気持ちは大切ですが、冷静な判断力を失わないように注意が必要です。

「自己決定」は、相手が自分で決断し、行動できるように支えることです。専門職として助言はできますが、最終的な決定は相手に委ねることが重要です。

「秘密保持」は、打ち明けられた秘密を厳守することです。相手が安心して話せる環境を作るためには、秘密を守ることが不可欠です。

「非審判的態度」は、相手の行動や考え方、価値観を批判したり、決めつけたりしないことです。相手の立場を理解しようと努め、偏見を持たずに接することが大切です。

これらの七原則は、それぞれが独立しているのではなく、互いに関連し合い、支え合っています。一つひとつの原則を深く理解し、実践することで、より質の高い支援を提供できるようになります。

| 原則 | 説明 |

|---|---|

| 受容 | 相手の良い点も悪い点も含めて、ありのままを受け入れること。相手の言葉や行動を否定せず、まずはそのまま受け止める。 |

| 個別化 | 一人ひとりの状況や気持ちを丁寧に理解し、それぞれに合った支援を考えること。同じ悩みを抱えていても、必要な支援は人それぞれ異なる。 |

| 意図的な感情表現 | 自分の感情を適切に表現することで、相手に寄り添う姿勢を示すこと。ただ感情的に同調するのではなく、冷静さを保ちつつ、共感の気持ちを伝える。 |

| 統制された情緒的関与 | 相手に感情移入しすぎず、適切な距離を保ちながら支援を行うこと。困っている人に寄り添う気持ちは大切だが、冷静な判断力を失わないように注意する。 |

| 自己決定 | 相手が自分で決断し、行動できるように支えること。専門職として助言はできるが、最終的な決定は相手に委ねる。 |

| 秘密保持 | 打ち明けられた秘密を厳守すること。相手が安心して話せる環境を作るためには、秘密を守ることが不可欠。 |

| 非審判的態度 | 相手の行動や考え方、価値観を批判したり、決めつけたりしないこと。相手の立場を理解しようと努め、偏見を持たずに接する。 |

受容の難しさ

人は誰しも、他者をまるごと受け入れることは難しいものです。特に、自分とは違う価値観やものの見方を持つ人をすんなりと受け入れるのは、なかなか骨が折れるものです。介護や介助の仕事では、様々な人生を歩んできた人たちと接するため、自分の価値観を押し付けることなく、相手を尊重することが求められます。

利用者の方の言動に戸惑ったり、もどかしさを感じたりすることもあるでしょう。時には、腹が立つこともあるかもしれません。しかし、そういう時こそ、まずは相手の気持ちを理解しようと努め、相手の立場に立って考えることが大切です。なぜそのような言動をするのか、その背景にある気持ちや考え方に思いを巡らせてみましょう。もしかしたら、過去のつらい経験や、今の体の状態、環境に対する不安などが影響しているかもしれません。

共感するというのは、相手の気持ちをそのまま自分のものとして感じるということではありません。相手の気持ちを尊重し、「もし自分がその立場だったらどう感じるだろうか」と想像力を働かせることです。そうすることで、相手の言動の理由が見えてくるかもしれませんし、落ち着いて対応できるようになるでしょう。

もちろん、どんなに努力しても、どうしても受け入れられないと感じることもあるでしょう。そんな時は、一人で抱え込まずに、同僚や上司、専門の相談員などに話を聞いてもらいましょう。自分一人で解決しようとすると、行き詰まってしまい、精神的な負担が大きくなってしまいます。周りの人に相談することで、新たな視点や解決策が見つかることもありますし、気持ちの整理をつけることにも繋がります。

他者を受け入れることは、簡単ではありませんが、介護や介助の質を高めるためには、常に心掛けていくべき大切な姿勢です。周りの協力を得ながら、少しずつ、できる範囲で努力していくことが大切です。

| テーマ | 説明 |

|---|---|

| 他者受容の難しさ | 異なる価値観を持つ人を理解し、受け入れるのは容易ではない。特に介護・介助の現場では重要。 |

| 利用者理解の重要性 | 利用者の言動に戸惑う時こそ、相手の気持ちを理解しようと努め、背景にある気持ちや考えに思いを巡らせる。 |

| 共感とは | 相手の気持ちをそのまま受け入れるのではなく、相手の立場に立って想像力を働かせること。 |

| 困った時の対処法 | どうしても受け入れられない場合は、一人で抱え込まず、同僚や上司、専門の相談員に相談する。 |

| 他者受容の重要性 | 介護・介助の質を高める上で、常に心掛けていくべき姿勢。周りの協力を得ながら、少しずつ努力していく。 |

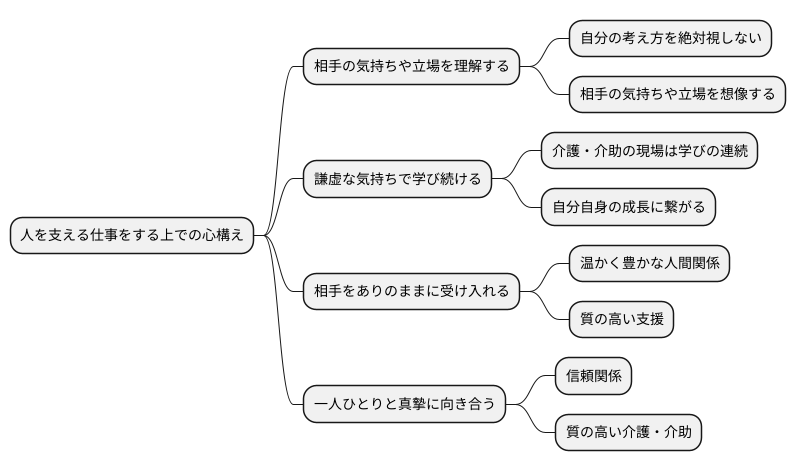

実践のための心構え

人を支える仕事をする上で、心構えは土台となる大切なものです。相手を認めて受け入れることを実践するには、まず自分自身の気持ちや考え方の癖に気づくことが第一歩です。人は誰しも、気づかないうちに偏った見方をしていることがあります。自分の考え方を唯一絶対のものとせず、相手の気持ちや立場を想像し、理解しようと努めることが大切です。

また、常に謙虚な気持ちで学び続ける姿勢も欠かせません。介護や介助の現場は、毎日が新しい発見と学びの連続です。利用者の方々と接する中で、自分自身の成長にも繋がる貴重な経験を得ることができます。相手を受け入れることは、単なる技術の習得ではなく、人として成長するための大切な道のりです。

相手をありのままに受け入れることで、自分自身の視野も広がり、より温かく豊かな人間関係を築くことができます。焦らず、一つずつ丁寧に実践していくことで、受け入れることの意味を深く理解し、より質の高い支援を提供できるようになるでしょう。

目の前の一人ひとりと真摯に向き合い、その人の歩んできた人生や価値観、想いを尊重することで、信頼関係が生まれます。そして、その信頼関係こそが、質の高い介護や介助の基盤となります。寄り添う気持ちを忘れずに、共に歩む姿勢を大切に、日々の実践を積み重ねていきましょう。そうすることで、自分自身も人として大きく成長できるはずです。