緊急通知装置:安心の支え

介護を学びたい

先生、「緊急通知装置」って、どういうものですか?高齢者の方向けのものですよね?

介護の研究家

そうだね。緊急通知装置は、主に一人暮らしの高齢者や病気がちな方が、急に具合が悪くなった時などに助けを求めるための装置だよ。ボタンを押すだけで、消防庁や民間の緊急支援センターに連絡がいくようになっているんだ。

介護を学びたい

へえー、ボタン一つで連絡できるんですね。便利ですね!どんな時に使うんですか?

介護の研究家

例えば、急に倒れてしまったり、夜中に気分が悪くなった時など、自分で電話をかけるのが難しい状況で使うことが多いね。24時間対応してくれるので、いつでも安心して暮らせるようにと設置されているんだよ。

緊急通知装置とは。

お年寄りや体の弱い方が一人で暮らしていて、急に具合が悪くなった時などに、ボタンを押すだけで消防や民間の救急センターに連絡できる装置について説明します。この装置は「緊急通知装置」と呼ばれ、連絡を受けた側は24時間体制で安否確認や必要な対応をしてくれます。

装置の目的

この装置は、主にお年寄りや体の弱い方が、家で一人で暮らす中で、急な病気や事故にあった時に、すぐに助けを求めることができるようにするための仕組みです。

使い方もとても簡単で、ボタンを押すだけで連絡ができます。緊急時、慌ててしまうことが多いものですが、この装置があれば、落ち着いて助けを求めることができます。

近ごろは、高齢化が進むにつれて、一人で暮らすお年寄りが増えてきており、社会的な問題となっています。この装置は、そのような方々が安心して毎日を過ごせるよう、安全を守ってくれるものとなっています。

もしものことが起きた時でも、すぐに対応することで、状態が悪化するのを防ぎ、健康と安全を保つことができます。例えば、夜中に急に具合が悪くなった時、近くに助けてくれる人がいなくても、この装置があればすぐに連絡ができます。また、転んでしまい、一人で起き上がることができない時でも、ボタン一つで助けを呼ぶことができます。

この装置は、家族が離れて暮らしている場合でも、お年寄りの安全を見守る上で大きな役割を果たします。家族にとっても、安心感につながるでしょう。このように、緊急連絡装置は、高齢化社会における重要な支えとなっています。

| 対象者 | 状況 | 課題 | 解決策 | メリット |

|---|---|---|---|---|

| お年寄りや体の弱い方、一人で暮らす高齢者 | 家で一人で暮らす | 急な病気や事故の際、すぐに助けを求められない | ボタンを押すだけの簡単操作の緊急連絡装置 |

|

装置の種類

緊急時に助けを求めるための通知装置には、主に二つの種類があります。一つは、ペンダントのように首から下げて身に付ける携帯型です。小型で軽く、常に身につけていられるため、家の中だけでなく、外出先でも利用できます。紐の長さを調節できるものや、防水機能を備えたものなど、様々な種類があります。入浴時や就寝時にも身につけておくことで、万が一の際にもすぐに助けを求めることができます。ただし、常に身につけている必要があるため、邪魔に感じたり、紛失してしまう可能性があることには注意が必要です。

もう一つは、家の中の壁などに固定して設置する据え置き型です。寝室や居間、トイレなど、緊急時に助けが必要となる可能性の高い場所に設置するのが一般的です。大きなボタンがついているため、操作が簡単で、視力の弱い方や指先に力が入りにくい方でも容易に利用できます。また、ペンダント型に比べて電池の持ちが良いという利点もあります。しかし、設置場所から離れた場所で緊急事態が発生した場合には、装置まで移動する必要があるため、設置場所をよく検討する必要があります。

近年は、携帯電話と連動した装置も普及してきています。これらの装置は、GPS機能を利用して利用者の位置情報を発信できるため、迅速な対応が可能となります。また、一部の装置には、転倒を自動的に検知して通報する機能や、健康状態をモニタリングする機能なども搭載されています。携帯電話と連動した装置は、より高度な機能を求める方に適しています。どのタイプの装置を選ぶ場合でも、利用者の身体状況や生活環境、そして必要な機能を考慮して、最適なものを選ぶことが大切です。また、どの装置も定期的な点検や電池交換は欠かせません。常に正常に動作する状態を保つことで、いざという時に確実に機能するようにしましょう。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 携帯型 | ペンダントのように首から下げる | 小型軽量、常時装着可能、屋内外で使用可能 | 邪魔になる可能性、紛失の可能性 | 紐の長さ調節可能、防水機能付きなど種類豊富 |

| 据え置き型 | 壁などに固定 | 操作が簡単、電池持ちが良い | 設置場所から離れた場所で緊急時対応不可 | 寝室、居間、トイレなど緊急時必要場所に設置 |

| 携帯電話連動型 | 携帯電話と連動 | GPS機能で位置情報発信、迅速対応、転倒自動検知、健康状態モニタリング | – | 高度な機能を求める方に最適 |

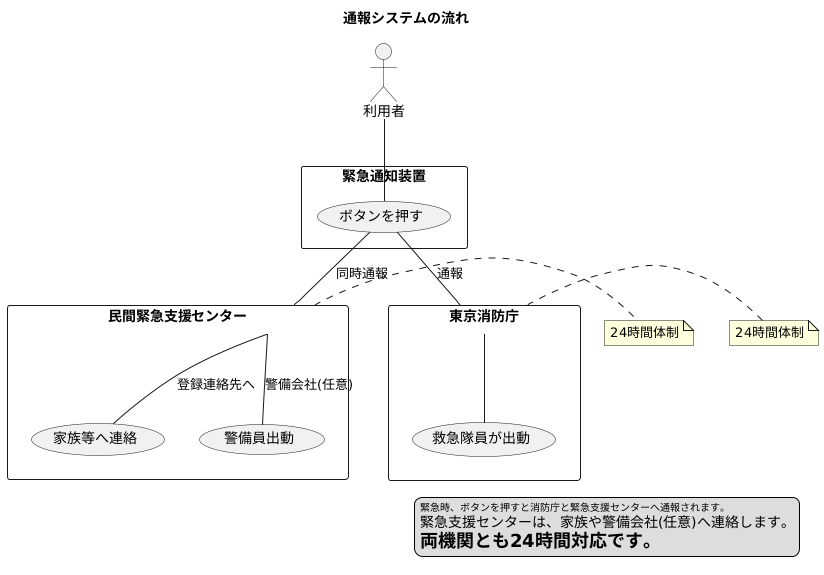

通報システム

もしもの時に備えて、通報システムを導入することは、安心安全な暮らしを送る上で大変重要です。このシステムは、緊急通知装置のボタンを押すだけで、必要な場所に連絡が行き、迅速な対応を可能にします。

まず、ボタンが押されると東京消防庁へ通報が行き、救急隊員が現場へ駆けつけます。一刻を争う事態において、専門家の迅速な到着は、命を守る上で大きな役割を果たします。例えば、急に具合が悪くなった時や、転倒して動けなくなった時など、自分で電話をかけることが難しい状況でも、ボタン一つで助けを求めることができます。

次に、民間の緊急支援センターにも同時に通報が入ります。こちらは、あらかじめ登録しておいた連絡先に繋がる仕組みになっています。家族や近所に住む人に連絡が入ることで、迅速な状況把握と必要な支援を受けられます。例えば、離れて暮らす高齢の親が倒れた場合、すぐに駆けつけることが難しい家族でも、近所の人が様子を見に行ったり、必要な手助けをすることができます。また、警備会社に登録しておけば、警備員が駆けつけることも可能です。

これらの機関は24時間体制で稼働しており、昼夜を問わずいつでも対応可能です。そのため、一人暮らしの方や、持病のある方でも安心して過ごすことができます。

通報システムを有効に活用するためには、日頃から準備を整えておくことが大切です。緊急連絡先は、必ず最新の情報に更新しておきましょう。家族や関係者との連絡も密にして、緊急時の対応について話し合っておくことも重要です。いざという時に慌てないためにも、定期的に連絡先を確認し、システムの動作確認を行うようにしましょう。

利用のメリット

もしもの時に、すぐに助けを求められることが、緊急連絡装置を使う一番の利点です。特に、ご年配の方や体の弱い方は、急に具合が悪くなったり、転んで動けなくなったりする危険性が高いものです。そのような時、すぐに助けが来ることが、命を守る上でとても大切になります。また、離れて暮らす家族にとっても、大切な人の無事を確かめられるので安心です。何かあった時だけでなく、普段から様子を知ることができるので、ご年配の方本人だけでなく、家族の心の負担を軽くすることにも繋がります。

緊急連絡装置には、様々な種類があります。ペンダント型の装置を身につけていれば、ボタン一つで助けを求めることができます。また、中には、一定時間動きがない場合に自動的に連絡が入るものもあり、一人で暮らす方の見守りにも役立ちます。最近では、スマートフォンのアプリと連動したものもあり、位置情報を確認することも可能です。このように、状況や好みに合わせて選べることも利点の一つです。

高齢化が進む中で、この装置は、高齢者が安心して暮らせる環境を作るための大切な道具と言えるでしょう。周りの人に心配をかけたくないという気持ちから、助けを求めることをためらってしまう方もいるかもしれません。しかし、緊急連絡装置があれば、必要な時にすぐに支援を受けることができるので、一人でいることへの不安を減らし、より自立した生活を送る助けになるでしょう。また、家族も安心して見守ることができるため、離れて暮らしていても、より良い関係を築くことができるはずです。

費用面も考慮する必要がありますが、安全と安心を手に入れられることを考えると、大きな価値があると言えるでしょう。様々なサービスがあるので、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

| メリット | 対象者 |

|---|---|

| もしもの時、すぐに助けを求められる | 高齢者、体の弱い方 |

| 離れて暮らす家族の安心 | 家族 |

| 状況や好みに合わせて選べる | 利用者 |

| 安心して暮らせる環境 | 高齢者 |

| 必要な時にすぐに支援を受けられる | 高齢者 |

| 家族も安心して見守ることができる | 家族 |

| 安全と安心 | 利用者、家族 |

| 自分に合ったものを選べる | 利用者 |

今後の展望

進む高齢化に備えて、緊急連絡機器の必要性はますます高まると考えられます。技術革新によって、機器はより小さく、使いやすく、そして求めやすい価格になるでしょう。

例えば、常に健康状態を見守る機能や、人工知能を使って緊急事態かどうかを判断する機能なども、近い将来搭載されるかもしれません。脈拍や体温、血圧などを常に測り、異常があれば自動的に連絡する機能があれば、利用者本人だけでなく家族も安心できます。また、転倒を検知する機能も重要です。高齢者の場合、転倒による骨折が寝たきり生活のきっかけとなることも少なくありません。

地域包括ケアシステムとの連携強化も大切です。緊急連絡を受けた後、いかに早く対応できるかが重要になります。そのため、地域の見守りネットワークの構築や、医療機関との連携強化が欠かせません。連絡を受けた地域の担当者がすぐに駆けつけ、必要な場合は救急車を呼ぶなどの迅速な対応が必要です。

緊急連絡機器は、高齢者の自立した生活を支え、安心感を高めるための重要な役割を担っています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、緊急連絡機器は単なる機械ではなく、地域社会全体で見守る仕組みの一つとして、その役割は今後ますます重要になるでしょう。行政、医療機関、地域住民が一体となって、高齢者を支える体制づくりを進めていく必要があります。

| カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| 機器の進化 | 小型化、使いやすさの向上、低価格化、健康状態モニタリング機能、AIによる緊急事態判断機能、脈拍・体温・血圧測定、異常時の自動連絡、転倒検知機能 |

| 地域連携 | 地域包括ケアシステムとの連携強化、迅速な対応、地域見守りネットワーク構築、医療機関との連携強化、担当者による迅速な対応、救急搬送 |

| 役割と展望 | 高齢者の自立支援、安心感の向上、住み慣れた地域での生活継続支援、地域社会全体で見守る仕組みに、重要性の増加 |

利用上の注意点

緊急通報装置は、もしもの時に頼りになる仕組みですが、正しく使うためにいくつか気を付けることがあります。まず、装置の使い方をきちんと知っておくことが大切です。いざという時に慌てないために、普段から使い方を練習しておきましょう。説明書をよく読み、ボタンの位置や操作の手順をしっかり確認しておきましょう。また、模擬の緊急事態を想定して、家族と一緒に練習してみるのも良いでしょう。

次に、装置の電池切れに注意が必要です。電池切れで装置が使えなくなると、緊急時に助けを求めることができなくなってしまいます。電池の種類や交換時期を確認し、定期的に新しい電池に交換しましょう。電池残量が少ないことを知らせる機能が付いている場合は、表示を確認して早めに交換するようにしましょう。また、予備の電池を準備しておくと安心です。

緊急連絡先は、連絡がつくように最新の情報にしておくことが重要です。家族や親戚、近所の人など、緊急時に連絡を取りたい人の名前、電話番号、住所などを登録しておきましょう。連絡先の変更があった場合は、忘れずに装置に登録し直しましょう。定期的に登録内容を確認し、最新の情報を維持することが大切です。

最後に、緊急時における家族や関係者との連絡方法を決めておくことも大切です。緊急通報装置が作動した場合、誰に連絡が行き、その後どのように対応するのかを事前に話し合っておきましょう。連絡がスムーズにいくように、連絡網を作っておくのも良い方法です。これらの点に気を付けて、緊急通報装置を役立て、安心して暮らしましょう。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 装置の使い方 |

|

| 電池 |

|

| 緊急連絡先 |

|

| 家族等との連絡方法 |

|