地域包括ケアシステムとは?

介護を学びたい

先生、「地域包括ケアシステム」ってよく聞くんですけど、具体的にどんな仕組みなのか教えてください。

介護の研究家

簡単に言うと、住み慣れた地域で、年をとっても、介護が必要になっても、安心して暮らせるようにするための仕組みだよ。家からだいたい30分くらいの範囲で、医療や介護、福祉などのサービスをまとめて受けられるようにするんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、なぜそういう仕組みが必要なんですか?

介護の研究家

もうすぐ団塊の世代の方々がみんな75歳以上のお年寄りになるから、介護が必要な人がとても増えることが予想されているんだ。だから、病院だけでなく、地域全体で支えていく必要があるんだよ。それぞれの地域にある地域包括支援センターが中心となって、必要なサービスを繋いでくれるんだよ。

地域包括ケアシステムとは。

『地域包括ケアシステム』とは、住み慣れた地域で、いつまでも健康に暮らせるようにするための取り組みです。

医療や介護、福祉など、必要なサービスを、自宅からだいたい30分以内で行ける地域でまとめて受けられるようにします。

もし、支援が必要な状態や介護が必要な状態になっても、地域にある関係機関や地域に住む人々みんなで支えあっていきます。

多くの場合、地域包括支援センターが中心となって活動しています。

この取り組みは、2025年には、いわゆる「団塊の世代」と呼ばれる人たちがみんな75歳以上の高齢者になるため、地域で支え合う体制を作ることを目指して始められました。

概要

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らし続けられるようにと考えられた仕組みです。これは、医療や介護、健康づくりや生活の支え、住まいなど、様々なサービスを一つにまとめて提供するものです。

住んでいる場所から、だいたい歩いて30分くらいの範囲を目安とした地域で、高齢者一人ひとりの状態に合わせて必要なサービスが途切れることなく提供されることを目指しています。たとえば、軽い体の不調を感じた時には、すぐに近くの診療所や相談窓口で相談でき、必要な場合は自宅への訪問診療や介護サービスを受けることができます。また、介護が必要になった場合でも、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、デイサービスやショートステイ、訪問介護などのサービスが利用できます。

2025年には、団塊の世代が後期高齢者となり、介護を必要とする人が急増することが予測されています(2025年問題)。この問題に対応するため、高齢者ができる限り自分の力で生活を送れるように、地域全体で支え合う仕組みづくりがますます重要になっています。

地域包括ケアシステムでは、医療機関や介護事業所だけでなく、民生委員や自治会、ボランティア団体など、様々な人や組織が連携して、高齢者を支えていきます。顔なじみの職員や地域の人たちに見守られながら、安心して暮らせることができるよう、地域全体で協力していくことが大切です。また、高齢者自身も、健康に気を付けて積極的に地域活動に参加したり、周りの人と交流したりすることで、健康寿命を延ばし、いきいきと暮らすことができます。みんなで支え合い、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指していくことが、地域包括ケアシステムの大きな目標です。

| 地域包括ケアシステムの目的 | 高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らし続けられるようにする |

|---|---|

| 提供サービス | 医療、介護、健康づくり、生活支援、住まいなど |

| サービス提供範囲 | 住居から徒歩30分圏内を目安とした地域 |

| サービス提供の形態 | 個々の状態に合わせた必要なサービスを切れ目なく提供 |

| サービス提供例 |

|

| 2025年問題への対応 | 団塊の世代の後期高齢者化による介護需要の急増に対応 |

| 地域包括ケアシステムの重要性 | 高齢者ができる限り自立して生活できるよう、地域全体で支え合う仕組みづくり |

| 地域包括ケアシステムの関係者 | 医療機関、介護事業所、民生委員、自治会、ボランティア団体など |

| 高齢者自身の役割 | 健康維持、地域活動への積極的な参加、周りの人との交流 |

| 地域包括ケアシステムの最終目標 | 誰もが安心して暮らせる地域社会の実現 |

目的

地域包括ケアシステムのねらいは、高齢者が長年暮らしてきた地域で、自分らしい生活を続けられるようにすることです。そのため、医療だけでなく、介護、予防、生活支援、住まいなど、さまざまなサービスを一つにまとめて提供することで、高齢者の心身の健康を保ち、生活の質を高めることを目指しています。

介護が必要になった場合でも、住み慣れた地域で必要なサービスを受けながら、安心して生活を続けられるようにすることが大切です。具体的には、訪問介護や通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援などのサービスがあります。これらのサービスを利用することで、高齢者は自宅で生活しながら、必要なときに必要な支援を受けることができます。

また、介護が必要になる前から、健康づくりや生活習慣の改善に取り組むことで、要介護状態になることを予防することも重要です。そのため、地域包括ケアシステムでは、介護予防教室や健康相談、運動プログラムなどの予防サービスを提供しています。これらのサービスを通じて、高齢者の心身機能の維持・向上を図り、健康寿命を延ばすことを目指します。

さらに、高齢者の社会参加を促し、地域社会とのつながりを保つことも大切な目的です。高齢者が社会から孤立することなく、地域の一員として活躍できるよう、地域活動への参加支援や交流の場の提供など、さまざまな取り組みが行われています。

高齢化が進む中で、地域全体で高齢者を支える仕組みをつくることで、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指しています。そのためには、行政、医療機関、介護事業者、地域住民など、さまざまな関係者が連携し、協力していくことが不可欠です。

| 目的 | サービス | 対象 |

|---|---|---|

| 住み慣れた地域で生活の継続 | 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援 | 介護が必要な高齢者 |

| 要介護状態の予防 | 介護予防教室、健康相談、運動プログラム | 介護が必要になる前の高齢者 |

| 社会参加の促進と地域社会とのつながりの維持 | 地域活動への参加支援、交流の場の提供 | 高齢者 |

主なサービス内容

地域で暮らし続けるためのお手伝いとして、様々なサービスをご用意しています。これらのサービスは、住み慣れた地域で安心して生活を送れるように、一人ひとりの状態や希望に合わせて組み合わせて利用できます。

まず、医療・介護の面では、ご自宅に医師や看護師が訪問する訪問医療や訪問看護のサービスがあります。病気や怪我の治療、療養生活の支援などを行います。また、日常生活で困っていることをお手伝いする訪問介護のサービスでは、食事や入浴、排泄の介助などを行います。

日中だけ施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどに参加できる通所介護もございます。ご家族の負担軽減にもつながります。短期間、施設に宿泊して介護サービスを受けられる短期入所生活介護は、ご家族の旅行や急な用事などの際に利用できます。

これらのサービスを適切に利用するために、ケアマネジャーと呼ばれる専門家が、一人ひとりに合ったケアプランを作成する居宅介護支援も重要です。

介護が必要になることを防ぐため、介護予防教室や健康相談などの予防サービスも実施しています。運動器の機能向上や栄養改善など、健康寿命を延ばすための取り組みを支援します。

さらに、日常生活を支えるサービスとして、栄養バランスの取れた食事をお届けする配食サービスや、掃除や洗濯などのお手伝いをする家事援助サービスもございます。

住まいの面では、高齢者向け住宅の情報提供や紹介なども行っています。バリアフリーの住宅や、介護サービスが受けやすい住宅など、様々な選択肢の中から、ご希望に合った住まい探しをサポートします。

このように、様々なサービスを組み合わせ、高齢者が地域で安心して自分らしく暮らし続けられるよう、心を込めてお手伝いさせていただきます。

| サービスの種類 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 訪問医療 | 医師や看護師が自宅に訪問し、治療や療養生活を支援 | 自宅での療養生活の支援 |

| 訪問看護 | 看護師が自宅に訪問し、療養生活を支援 | 自宅での療養生活の支援 |

| 訪問介護 | 食事、入浴、排泄などの介助 | 日常生活の支援 |

| 通所介護 | 日中施設に通い、食事、入浴、レクリエーションなどに参加 | 日常生活の支援、家族の負担軽減 |

| 短期入所生活介護 | 短期間施設に宿泊し、介護サービスを受ける | 家族の旅行や急用時の対応 |

| 居宅介護支援 | ケアマネジャーがケアプランを作成 | 適切なサービス利用の支援 |

| 予防サービス | 介護予防教室、健康相談など | 介護予防、健康寿命の延伸 |

| 配食サービス | 栄養バランスの取れた食事の配達 | 栄養面の支援 |

| 家事援助サービス | 掃除、洗濯などの家事支援 | 日常生活の支援 |

| 高齢者向け住宅の情報提供・紹介 | バリアフリー住宅や介護サービス付き住宅などの紹介 | 住まい探しの支援 |

地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるように、様々な支援を行う中核的な役割を担っています。その活動は多岐に渡り、高齢者自身やその家族からの相談窓口としての機能もその一つです。介護に関する様々な悩みに対し、専門職員が親身になって対応し、適切な助言や情報提供を行います。例えば、介護保険の申請手続きや、利用できるサービスの種類、費用に関することなど、高齢者や家族が抱える疑問や不安を解消するためのサポートを提供します。

また、地域包括支援センターには、ケアマネジャーが配置されています。ケアマネジャーは、高齢者の心身の状態や生活環境、希望などを丁寧に聞き取り、必要な介護サービス計画を作成します。そして、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの様々な介護サービス事業者と連携し、計画に基づいたサービス提供がスムーズに行われるように調整します。さらに、状況に応じて、医療機関や福祉施設など、他の関係機関との橋渡し役も担います。

地域包括支援センターは、地域全体のケア体制の構築にも力を入れています。地域住民向けの講座やイベントなどを開催し、介護に関する正しい知識や理解を広めるための啓発活動を行います。また、地域にある様々な団体や組織と協力し、高齢者を見守るネットワークづくりを推進しています。例えば、民生委員や町内会、ボランティア団体などと共に、地域ぐるみで高齢者を支える仕組みづくりに取り組んでいます。このように、地域包括支援センターは、高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、様々な機関と連携を取りながら包括的な支援を提供しています。

今後の課題と展望

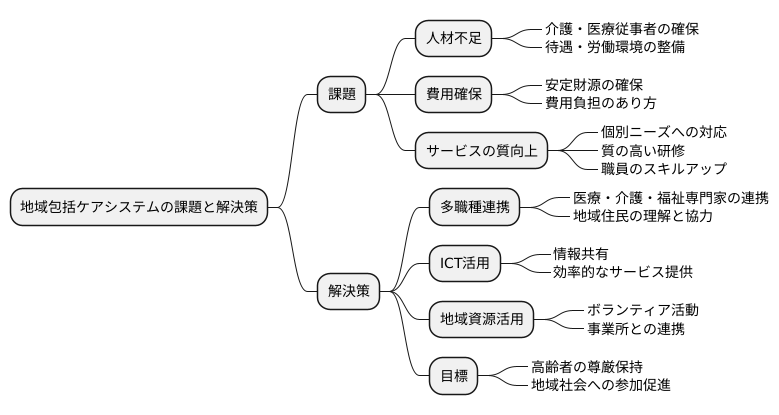

高齢化が進む中で、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにする地域包括ケアシステムは、大変重要な仕組みです。しかし、この仕組みをより良いものにしていくためには、乗り越えなければならない課題もいくつかあります。まず、介護や医療を支える人材の確保は喫緊の課題です。高齢者の増加に伴い、必要な人材は増える一方ですが、なり手が不足しているのが現状です。質の高いサービスを提供し続けるためには、より良い待遇や労働環境の整備など、働きやすい環境づくりが欠かせません。

次に、こうしたサービスを提供するための費用をどのように確保していくかも大きな課題です。増え続ける費用を賄うためには、安定した財源の確保が不可欠です。制度を維持していくためにも、費用負担のあり方についても、しっかりと考えていかなければなりません。そして、提供されるサービスの質をさらに向上させることも重要です。利用者一人ひとりの状態や希望に合わせた、きめ細やかなサービス提供が求められます。そのためには、質の高い研修などを実施し、職員のスキルアップを図ることが大切です。

これらの課題を解決するために、様々な取り組みを進めていく必要があります。地域に住む人たちの理解と協力を得ながら、医療や介護、福祉など様々な分野の専門家が連携を強化していくことが重要です。また、情報通信技術を活用することで、情報の共有や効率的なサービス提供が可能になります。さらに、地域にある様々な資源を有効に活用していくことも大切です。例えば、地域住民によるボランティア活動や、地域の事業所との連携なども有効な手段です。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現するためには、地域全体で支え合う仕組みづくりが必要です。地域包括ケアシステムがさらに発展することで、高齢者が尊厳を保ちながら、地域社会の一員として活躍できる社会の実現につながると期待されます。

私たちにできること

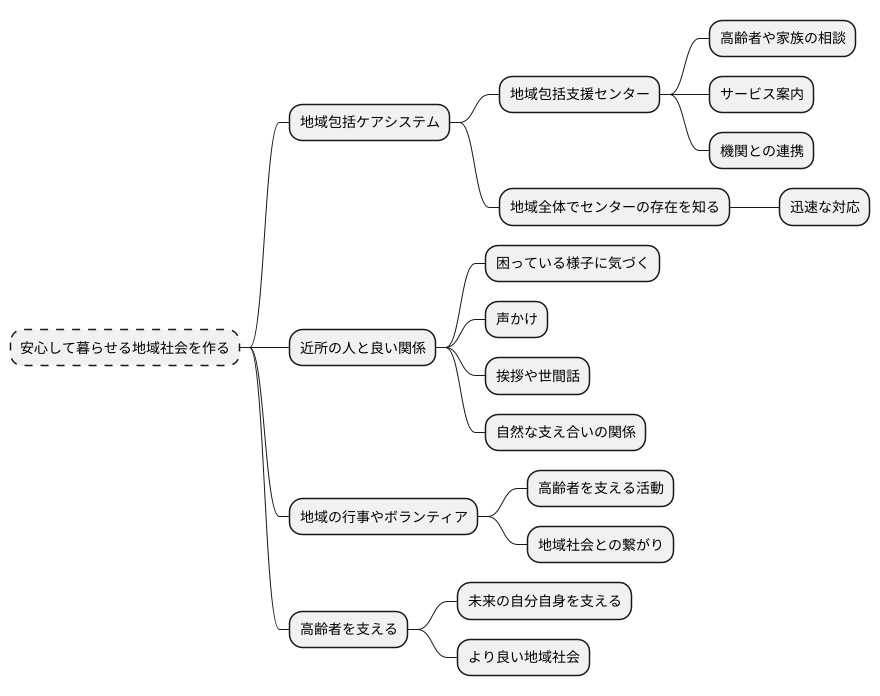

誰もが安心して暮らせる地域社会を作るためには、地域包括ケアシステムという仕組みが重要です。この仕組みを支えるためには、私たち一人ひとりの力が欠かせません。まずは、自分の住む地域の年配の方々を支える取り組みについて、関心を持つことが大切です。

地域包括支援センターは、この仕組みの中で中心的な役割を担っています。高齢者の皆さんやその家族からの相談を受けたり、必要なサービスについ案内をしたり、様々な機関と連携して必要な支援を調整するなど、幅広い活動を行っています。これらの活動内容をよく理解し、地域包括支援センターの存在を地域全体で知っておくことは、いざという時に迅速な対応に繋がり、安心して暮らせる地域づくりに役立ちます。

日頃から近所の人たちと良い関係を築いておくことも大切です。顔なじみであれば、困っている様子に気づきやすく、気軽に声をかけることができます。ちょっとした挨拶や世間話などを通じて、地域の中で自然な支え合いの関係を築きましょう。また、地域の行事やボランティア活動などに積極的に参加することも、地域の一員として高齢者を支える活動に繋がるだけでなく、自分自身も地域社会との繋がりを深める良い機会となります。

高齢者の皆さんが安心して暮らせる地域は、子どもから大人まで、誰もが安心して暮らせる地域です。高齢者を支えることは、未来の自分自身を支えることにも繋がります。お互いに支え合い、助け合うことで、より良い地域社会を一緒に作り上げていきましょう。