要介護認定ソフトとは?

介護を学びたい

先生、「要介護認定ソフト」って、どういうものですか?名前は聞いたことがあるのですが、よく分からなくて。

介護の研究家

簡単に言うと、介護が必要な程度を判定するためのコンピュータープログラムのことだよ。食事やお風呂、トイレ、それから日常生活の動作など、色々な項目をチェックして、どのくらい介護が必要なのかを総合的に判断してくれるんだ。

介護を学びたい

なるほど。色々なことを調べてくれるんですね。でも、どうしてコンピュータープログラムを使う必要があるんですか?

介護の研究家

それは、全国どこでも同じ基準で判定できるようにするためだよ。このソフトを使うことで、公平で正確な判定ができるようになるんだ。だから、介護が必要な人は、住んでいる場所に関係なく、適切なサービスを受けられるんだよ。

要介護認定ソフトとは。

お年寄りなどが自立した生活を送るために、どれくらいの介護が必要なのかを判断する仕組みである『要介護認定』を支援するコンピューターのプログラムについて説明します。このプログラムは『要介護認定ソフト』と呼ばれ、全国どこでも同じように使われています。食事やお風呂、トイレ、それから普段の生活での動作など、様々な観点から総合的に判断して、どれくらい介護が必要なのかを決めるためのものです。

ソフトの概要

要介護認定ソフトは、介護を必要とする方の状態を細かく調べて、どのくらいの介護が必要かを判断するためのコンピュータの仕組みです。この仕組みは介護保険という制度でとても大切な役割を担っており、全国どこでも同じように使われています。誰でも同じように、正しく審査されるために欠かせないものとなっています。

高齢化が進むにつれて、介護が必要な方が増えているため、要介護認定の重要性も高まっています。このソフトは、介護サービスを受けるためにどの程度の介護が必要かを判断する上で、とても大切な役割を担っています。もし、介護が必要な状態になったとき、適切なサービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。

この認定を受けるためには、日常生活でどのくらい不自由しているかを調べます。例えば、食事、入浴、トイレ、着替えといった基本的な動作に加え、家の中や外への移動、家事、お金の管理といった複雑な動作も調べます。これらの項目はすべて、要介護認定ソフトに組み込まれており、申請した方の状況に合わせて、どのくらいの介護が必要なのかを判断します。

このソフトを使うことで、全国どこでも同じ基準で認定が行われるようになり、認定のやり方が分かりやすく、公平になりました。また、コンピュータで自動的に処理されるため、認定にかかる時間が短くなり、申請する方の負担も軽くなりました。さらに、法律や制度が変わっても、常に最新の情報を反映して、いつでも正確な判断ができるように工夫されています。そのため、介護を必要とする方にとって、より適切で迅速なサービス提供が可能となっています。

| 要介護認定ソフトの役割 | メリット |

|---|---|

| 介護を必要とする方の状態を細かく調べて、どのくらいの介護が必要かを判断する。 |

|

ソフトの活用

要介護認定ソフトは、介護を必要とする方の状態を正しく評価し、適切なサービスにつなげるための重要な役割を担っています。市区町村の窓口担当者や、介護を専門とする相談員(ケアマネージャー)などがこのソフトを活用しています。利用者は、窓口で担当者と面談し、現在の状況や困りごとについて詳しく説明します。担当者は、聞き取った内容を丁寧にソフトに入力していきます。すると、ソフトは自動的に要介護度を算出するのです。

このソフトは、ただ計算をするだけの道具ではありません。様々な便利な機能が備わっています。例えば、入力された情報に基づいて、その方に合った介護サービスの種類や内容を提案してくれる機能があります。訪問介護が良いのか、通所介護が良いのかなど、一人ひとりの状況に合わせた提案をしてくれます。また、過去に認定を受けた方の場合は、以前の結果と比較することで、状態がどのように変化したのかを把握する機能もあります。以前より良くなっているのか、悪くなっているのかが分かれば、より適切なサービス内容を検討することができます。これらの機能によって、本当に必要な介護サービスを届けることができるようになっています。

さらに、要介護認定ソフトは、統計データの作成にも役立っています。全国の要介護者の状況をまとめることで、どの地域にどれくらい介護が必要な方がいるのか、どのようなサービスが求められているのかなどを知ることができます。これらの情報は、今後の介護に関する政策を考えたり、今の制度を見直したりする際に役立てられています。このように、要介護認定ソフトは、介護保険制度を支えるための大切な仕組みの一つとして、様々な場面で活用されているのです。

| 機能 | 説明 | 利点 |

|---|---|---|

| 要介護度の自動算出 | 利用者の状況を入力すると、ソフトが自動的に要介護度を計算する。 | 適切なサービスにつなげるための客観的な指標となる。 |

| 介護サービスの提案 | 入力情報に基づいて、利用者に合った介護サービスの種類や内容を提案する。 | 一人ひとりの状況に合わせたサービス提供が可能になる。 |

| 状態変化の把握 | 過去に認定を受けた方の場合は、以前の結果と比較することで状態の変化を把握する。 | より適切なサービス内容を検討できる。 |

| 統計データの作成 | 全国の要介護者の状況をまとめ、統計データを作成する。 | 今後の介護に関する政策や制度見直しに役立つ。 |

ソフトと判定基準

要介護認定を受けるためには、全国どこでも同じ基準で審査が行われます。この基準は、厚生労働省が定めたもので、食事や入浴、トイレへの行き来といった日常生活を送る上で基本となる動作がどれくらいできるか、また、周りの状況を理解し、判断する力など、頭のはたらきがどの程度保たれているかを総合的に見て判断します。

具体的には、それぞれの動作について、どの程度自分で行えるかを点数で表し、その合計点によって要介護度が決まります。例えば、食事を一人で全部食べられる人は高い点数がつき、少し手伝いが必要な人はそれより低い点数、全く一人では食べられない人はさらに低い点数といった具合です。この点数をつける仕組みは、コンピューターの判定ソフトに組み込まれていて、誰が判定しても同じ結果が出るように工夫されています。

さらに、この判定基準は定期的に見直されています。社会の高齢化が進むにつれて、介護が必要な方の状態も変化していくため、常に最新の状況に合わせて基準も更新されているのです。例えば、最近では物忘れがひどくなる方が増えているため、頭のはたらきの状態をより詳しく見るための項目が追加されました。また、ただ生活を送るだけでなく、生きがいを持って毎日を過ごせるように、日常生活動作の評価項目もより細かく分けられています。このように、要介護認定のソフトと判定基準は、常に改善を重ね、より適切な介護を受けられるように工夫されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 審査基準 | 全国共通、厚生労働省が定めた基準 |

| 審査内容 | 日常生活動作(食事、入浴、トイレ等) 認知機能(状況理解、判断力等) |

| 判定方法 | 動作ごとの点数化、合計点で要介護度決定 コンピューター判定ソフトを使用 |

| 基準見直し | 定期的な見直し、社会の高齢化への対応 認知機能評価の充実、日常生活動作評価の細分化 |

| 目的 | 適切な介護サービス提供 生きがいのある生活支援 |

審査と判定

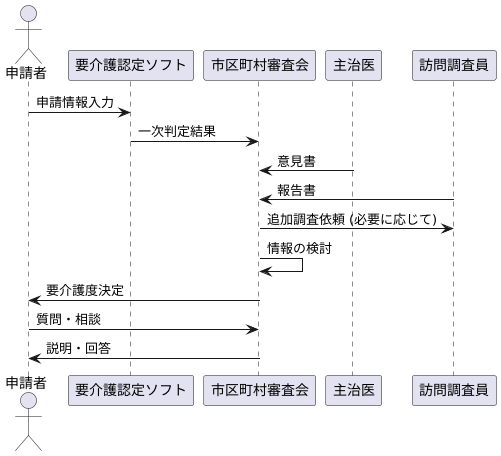

要介護認定を受けるには、いくつかの段階があります。まず、要介護認定ソフトに申請者の情報を入力します。このソフトは、身体の状態や日常生活の状況など、様々な情報を基に、一次的な判定を行います。しかし、この判定がそのまま要介護度となるわけではありません。

次に、市区町村の審査会による審査が行われます。審査会は、医師、看護師、介護福祉士といった、介護の専門家で構成されています。彼らは、要介護認定ソフトによる一次判定の結果だけでなく、主治医の意見書や訪問調査員による報告書なども参考にしながら、申請者の状態を詳しく確認します。必要に応じて、追加の情報の収集や、改めての訪問調査を行うこともあります。これは、機械的な判定だけでは見落とされる可能性のある、個々の状況を丁寧に把握するためです。例えば、ソフトでは数値化しにくい、痛みの程度や認知機能の低下なども、審査会では重要な要素として考慮されます。

審査会での検討を重ねた後、最終的な要介護度が決定されます。つまり、要介護認定ソフトはあくまでも補助的な役割を果たし、最終的な判断は、専門家による審査に基づいて行われるのです。これは、より正確で、申請者に寄り添った要介護認定を実現するために不可欠なプロセスです。

さらに、審査会は、申請者やその家族からの疑問や相談にも対応しています。認定結果への不明点や、介護サービスの利用方法など、様々な相談を受け、丁寧な説明を行うことで、制度に対する理解を深める役割も担っています。このように、要介護認定ソフトと審査会の連携によって、公正で分かりやすい審査体制が築かれ、誰もが安心して利用できるようになっています。

今後の展望

これからの時代、介護を必要とする方の状態を判断する仕組みである要介護認定ソフトは、さらに進化していくと考えられます。人工知能を使って、より正確な判断や、一人ひとりの状態に合わせたサービスの提案ができるようになるでしょう。たとえば、歩く速さや体の動きの変化を人工知能が細かく分析することで、今の状態だけでなく、今後の状態の変化も予測できるようになるかもしれません。

また、体につけた小さな機器や、部屋に設置した感知器の情報と組み合わせることで、日常生活の様子をすぐに把握し、より丁寧な介護サービスを提供できるようになります。例えば、転倒の危険性が高まるとすぐに知らせが届き、迅速な対応が可能になります。さらに、これらの機器を通じて、離れて暮らす家族に状況を伝えることもできるようになるでしょう。

集まった情報は、介護の研究や新しい介護方法を考えるのにも役立ちます。例えば、どのような運動が効果的なのか、どのような食事が良いのかなどを研究し、より良い介護の方法を見つけることに繋がります。こうして得られた知見は、介護の質を高めるだけでなく、介護予防にも役立ち、健康寿命を延ばすことにも貢献するでしょう。

このように、要介護認定ソフトは、高齢化が進む社会でますます重要な役割を担うと考えられます。技術の進歩や制度の変化に対応しながら、より良い介護を実現するために、さらなる発展が期待されています。高齢者の生活の質を高め、安心して暮らせる社会を作るために、要介護認定ソフトは欠かせないものとなるでしょう。

| 進化した要介護認定ソフトの機能 | 具体的な例 | メリット |

|---|---|---|

| 人工知能による状態判断とサービス提案 | 歩く速さや体の動きの変化を分析し、現状と将来の状態変化を予測 | 個人に最適化された介護サービスの提供 |

| 機器/センサーによる日常生活把握 | 転倒危険性の早期検知、迅速な対応、家族への情報共有 | 丁寧な介護サービス、安全性の向上、家族の安心 |

| データ収集・分析による介護研究 | 効果的な運動、食事の研究、新しい介護方法の開発 | 介護の質向上、介護予防、健康寿命の延伸 |