要支援とは?介護予防で自立した暮らしを

介護を学びたい

先生、「要支援」ってどういう状態のことですか?介護が必要な高齢者ってことですか?

介護の研究家

いい質問ですね。要支援というのは、日常生活に必要な動作は自分でできるけれど、見守りや少しの手助けが必要な状態のことです。たとえば、一人でお風呂に入るのは少し不安だけど、誰かが見守ってくれれば大丈夫、といった状態ですね。介護が必要な状態とは少し違います。

介護を学びたい

なるほど。自分でできるけど、一人だと不安な場合は「要支援」なんですね。じゃあ、要支援の人はどんなサービスを受けられるのですか?

介護の研究家

要支援の人は、介護予防サービスを受けることができます。これは、住み慣れた家で自立した生活を続けられるように支援するサービスです。例えば、運動教室や栄養指導など、心身機能の維持や改善を目的としたサービスがあります。つまり、要介護状態にならないように予防するためのサービスなんです。

要支援とは。

『要支援』とは、日常生活で必要な動作(入浴、トイレ、食事など)は自分で行えるものの、見守りなどのサポートが必要な状態のことです。要支援の方は、介護予防サービスを受けることができます。介護予防サービスとは、住み慣れた家や地域で、自分の力で生活を送れるように支援するサービスです。サービスの内容や目的は様々で、ケアプランに基づいて提供されます。介護予防の目的は、心身ともに健康な状態を保ち、改善を図ること、そして介護が必要な状態にならないようにすることです。

要支援の定義

要支援とは、日常生活を送る上で基本的な動作を行う能力が低下しているものの、まだ介護を必要とする状態ではないことを指します。具体的には、入浴や排泄、食事といった日常生活における基本的な動作は、自分自身である程度行うことが可能です。しかし、これらの動作を安全かつ確実に行うためには、家族や介護職員などによる見守りや軽い手助けが必要となる場合があります。例えば、一人でお風呂に入ることはできるものの、転倒の危険性を考えて誰かに付き添ってもらう必要がある、あるいは、着替えは一人でもできるが、ボタンを留めるのに時間がかかったり、うまく留められない場合などがあげられます。

また、一人で行うには不安が残る、または時間がかかりすぎるといった状況も要支援の範囲に含まれます。例えば、一人で買い物に行くことはできるものの、道に迷ったり、人混みで疲れてしまうのではないかと不安を感じる場合や、料理はできるものの、準備に時間がかかりすぎて疲れてしまう場合などです。このような場合、誰かの付き添いや簡単な手助けがあれば、より安心して日常生活を送ることができます。

要支援の状態にある方は、身体機能の低下が見られますが、適切な支援を受けることで、心身機能の維持や向上を図り、要介護状態への移行を予防することが可能です。要支援の段階で適切なサービスを利用することで、日常生活の自立を支援し、より長く健康でいきいきとした生活を送ることができるように支援体制を整えることが重要です。

| 要支援とは | 状況 | 支援の例 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 日常生活動作に 軽度の低下が見られる状態 |

基本的な動作は 自身で可能だが、 安全面や時間、 精神面での不安あり |

見守り、軽い手助け、 付き添いなど |

心身機能の維持・向上、 要介護状態への移行予防、 健康でいきいきとした 生活の維持 |

| 入浴:一人ではいるものの 転倒の危険性がある 着替え:ボタンを留めるのが困難 買い物:一人では不安 料理:準備に時間がかかりすぎる |

入浴:付き添い 着替え:ボタン掛けの補助 買い物:付き添い 料理:一部補助 |

介護予防サービスの内容

要支援と認定された方は、介護予防サービスを利用することができます。このサービスは、住み慣れた地域や自宅で、できる限り自分の力で生活を送れるように支援することを目的としています。

利用できるサービスは様々で、それぞれの状態や希望に合わせて内容が決められます。例えば、体の動きの維持・向上を目指すための運動や、健康な体づくりのための食事の助言、頭の働きを保つための活動など、様々な取り組みが用意されています。

具体的には、理学療法士などの専門家による体の動きの改善を促す訓練や、管理栄養士などによる栄養バランスの取れた食事の指導、仲間と楽しみながら頭を使うゲームや、趣味の活動などが行われます。これらの活動を通して、心身ともに健康な状態を保ち、日常生活での自立を支援します。

また、自宅で生活を送る上での困りごとをサポートする訪問サービスも利用できます。訪問サービスでは、家事の手伝いや身の回りの世話など、一人では難しいことを支援してもらえます。

さらに、日帰りで施設に通い、様々なサービスを受けられる通所サービスもあります。通所サービスでは、他の利用者との交流を通して社会的なつながりを維持したり、入浴や食事の提供を受けたりすることができます。

これらのサービスは、一人ひとりの状態や希望に合わせた支援計画(ケアプラン)に基づいて提供されます。状況に応じて内容を見直すなど、柔軟に対応しますので、安心して利用することができます。

| サービスの種類 | サービス内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 介護予防サービス | 住み慣れた地域や自宅で、できる限り自分の力で生活を送れるように支援 | 日常生活の自立 |

| 運動 | 理学療法士などの専門家による体の動きの改善を促す訓練 | 体の動きの維持・向上 |

| 食事の助言 | 管理栄養士などによる栄養バランスの取れた食事の指導 | 健康な体づくり |

| 頭の働きを保つ活動 | 仲間と楽しみながら頭を使うゲームや、趣味の活動 | 頭の働きを保つ |

| 訪問サービス | 家事の手伝いや身の回りの世話 | 自宅での生活サポート |

| 通所サービス | 他の利用者との交流、入浴や食事の提供 | 社会的なつながりの維持 |

ケアプランの重要性

高齢になり、一人で生活を送るのが難しくなってきたとき、介護予防サービスは心強い味方となります。そのサービスを適切に利用するために欠かせないのが、ケアプランです。ケアプランとは、一人ひとりの状態に合わせて作られる、オーダーメイドの支援計画です。

ケアプランを作成するのは、ケアマネジャーと呼ばれる専門家です。ケアマネジャーは、利用者ご本人やご家族とじっくり話し合い、現在の体の状態や、どのような暮らしを送りたいかといった希望を丁寧に聞き取ります。住んでいる家の環境なども考慮し、本当に必要なサービスは何か、どのくらいの頻度で利用するのが良いかなどを一緒に決めていきます。

例えば、足腰が弱ってきた方であれば、週に数回、自宅で体操の指導を受けるサービスを組み込むかもしれません。また、買い物に出かけるのが大変な方であれば、配食サービスの利用を検討するかもしれません。このように、ケアプランは利用者一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかなサービスの利用を可能にします。

作成されたケアプランに基づいて、様々な事業者がサービスを提供します。ケアプランがあることで、複数の事業者が連携してサービスを提供することも容易になり、利用者は安心して生活を送ることができます。

さらに、ケアプランは定期的に見直しを行います。体の状態や生活環境は変化するものです。定期的な見直しと必要な調整を行うことで、常に利用者に最適な支援を提供することが可能になります。ケアマネジャーは、サービスの調整だけでなく、利用者やご家族の様々な相談にも応じます。介護に関することだけでなく、日常生活での困りごとについても気軽に相談できるため、心든든な支えとなってくれます。

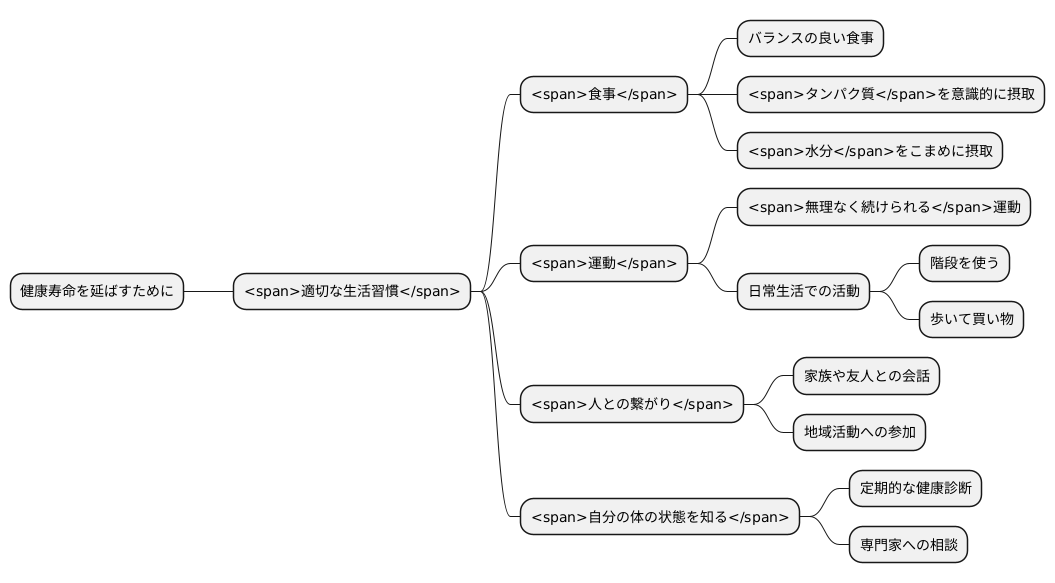

要支援状態にならないための予防策

人は誰でも年を重ねるにつれて、身体の機能が少しずつ衰えていきます。そして、ある時点から、一人で生活を送ることが難しくなることもあります。これは自然な流れではありますが、適切な生活習慣を心がけることで、その時期を遅らせることができます。つまり、要支援状態になるのを防ぎ、健康的に歳を重ねることができるのです。

まず食事は健康の基本です。肉や魚、野菜、果物、穀物など、様々な種類の食品をバランスよく食べることが大切です。特に、加齢とともに不足しがちなたんぱく質は、意識して摂るようにしましょう。たんぱく質は筋肉や骨を作るもととなり、身体の機能を維持するために欠かせません。また、水分もこまめに摂ることで、脱水症状を防ぎ、体調を崩しにくくします。

次に運動も重要です。激しい運動である必要はありません。散歩や軽い体操など、無理なく続けられるものを選びましょう。日常生活の中で、こまめに身体を動かすことでも効果があります。例えば、階段を使う、少し遠いお店まで歩いて買い物に行くなど、できることから始めてみましょう。運動は筋肉や骨を丈夫にし、転倒などのリスクを減らす効果も期待できます。

さらに、人とのつながりも健康維持に大きく関わっています。家族や友人と会話を楽しんだり、地域活動に参加したりすることで、心も身体も活き活きとします。人と話すことで、脳も活性化され、認知機能の低下防止にもつながります。

最後に、自分の体の状態をきちんと知っておくことも大切です。定期的に健康診断を受け、医師や保健師に相談することで、健康上の問題を早期に発見し、適切な対応をすることができます。少しでも気になることがあれば、ためらわずに専門家に相談しましょう。これらのことを心がけることで、要支援状態になるリスクを減らし、健康で充実した毎日を送ることができるでしょう。

地域包括ケアシステムとの連携

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けられるよう、様々な支援を組み合わせた仕組みです。これは、医療、介護、予防、生活支援といった多岐にわたるサービスを、地域全体で提供するものです。

介護予防サービスは、この地域包括ケアシステムにおいて中心的な役割を果たしています。要支援状態となることを防ぎ、健康寿命を延ばすことを目指し、様々な取り組みが行われています。例えば、運動器の機能向上を目指す体操教室や、栄養バランスのとれた食事の作り方を学ぶ教室など、高齢者の心身の状態に合わせたプログラムが提供されています。これらのサービスを利用することで、要支援状態になるリスクを減らし、健康な状態を長く維持することが期待できます。

地域包括ケアシステムの入り口となるのが、地域包括支援センターです。高齢者やその家族からの相談を受け付け、必要な情報提供やケアプラン作成の支援を行います。ケアプランとは、利用者の状態や希望に合わせた、個別性の高い支援計画です。どのサービスをどのように利用するかを具体的に定めることで、利用者一人ひとりに最適な支援を提供することが可能となります。また、地域包括支援センターは、様々な関係機関と連携しながら、地域住民向けの健康教室や介護予防教室なども開催しています。これらの活動を通して、地域全体で高齢者の健康を支える体制づくりを推進しています。

要支援状態になってしまった場合でも、地域包括ケアシステムを活用することで、住み慣れた地域で安心して生活を続けることができます。訪問介護や通所介護といった在宅サービスを利用しながら、自宅での生活を維持することが可能です。また、状態が悪化し、在宅での生活が難しくなった場合には、施設への入所支援なども行われます。このように、地域包括ケアシステムは、高齢者の様々なニーズに対応し、最期まで自分らしく地域で暮らし続けられるよう包括的な支援を提供しています。

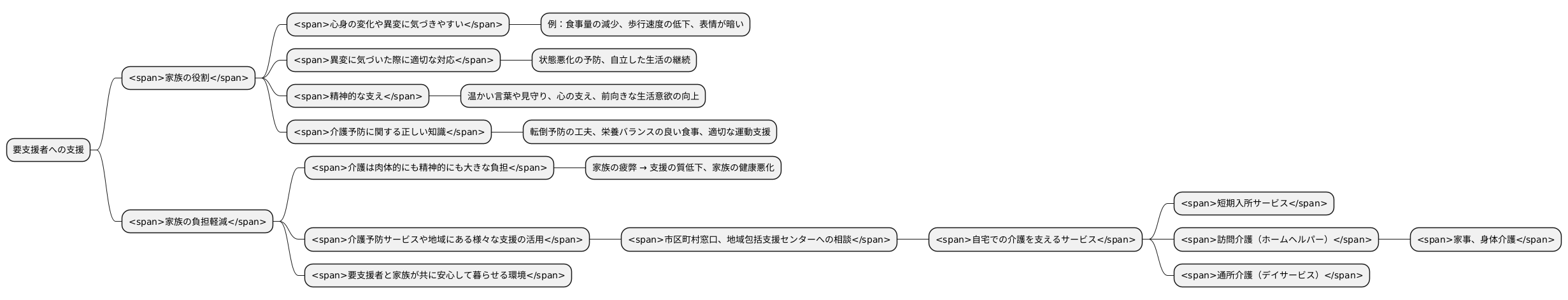

家族の役割と支援

要支援状態にある方を支えるには、家族の役割がとても重要です。家族は生活を共にする中で、心身の変化やちょっとした異変に気づきやすいからです。例えば、いつもより食事の量が減っていたり、歩く速度が遅くなっていたり、表情が暗かったりするなど、他の人には気づきにくい変化をいち早く察知することができます。そして、異変に気づいた際に適切な対応をすることで、状態の悪化を予防し、自立した生活を長く続けることに繋げることができます。

また、家族は精神的な支えにもなります。病気や加齢による衰えは、不安や孤独感を引き起こすことがあります。家族からの温かい言葉や見守りは、心の支えとなり、前向きに生活していく意欲を高めることができます。

介護予防に関する正しい知識を持つことも大切です。転倒予防のための住まいの工夫や、栄養バランスの取れた食事の提供、適切な運動の支援など、家族が正しい知識に基づいて対応することで、要支援状態の悪化を防ぐことができます。

しかし、家族だけで全ての負担を背負うことは大変です。介護は肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。家族が疲弊してしまうと、要支援状態の方への支援の質が低下するだけでなく、家族自身の健康も損なう可能性があります。

そこで、介護予防サービスや地域にある様々な支援を活用することが重要になります。市区町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談することで、自宅での介護を支える様々なサービスの情報を得ることができます。一時的に介護を休める短期入所サービスや、訪問介護員(ホームヘルパー)による家事や身体介護のサービス、日帰りで利用できる通所介護(デイサービス)など、様々なサービスがあります。これらのサービスを上手に活用することで、家族の負担を軽減し、要支援状態の方と家族が共に安心して暮らせる環境を作っていくことができます。