要支援者の理解のために

介護を学びたい

先生、「要支援者」って、具体的にどういう人のことを指すんですか?高齢者だけですか?

介護の研究家

いい質問だね。基本的には65歳以上の高齢者で、介護が必要な状態だけど、まだ軽い段階の人たちだよ。具体的には「要支援1」と「要支援2」の認定を受けた人のことを指すんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、65歳未満でも「要支援者」になる場合があると聞きました。どういう場合ですか?

介護の研究家

その通り。40歳以上65歳未満でも、特定の病気で介護が必要な状態になった場合は「要支援者」になることがあるんだ。例えば、がんや認知症、糖尿病による神経障害などが該当するよ。これらの病気は、年齢に関係なく介護が必要になる可能性があるからね。

要支援者とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、「要支援者」について説明します。「要支援者」とは、65歳以上の高齢者で、介護保険制度に基づいて要介護状態の区分で最も軽い「要支援1」と、その次に軽い「要支援2」と認定された人のことです。また、40歳以上65歳未満の人でも、「要支援1」または「要支援2」と認定され、国で定められた特定の病気によって介護が必要な状態になった人も「要支援者」と呼ばれます。ここでいう特定の病気とは、介護保険法で定められた16の病気のことで、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、シャイ・ドレーガー症候群、認知症、脊髄小脳変性症、脊髄管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障害、脳血管疾患、パーキンソン病、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、変形性関節症、末期がんなどです。

要支援者とは

要支援者とは、介護保険制度を利用できる方のうち、比較的軽い支援を必要とする方のことを指します。

大きく分けて二つの場合が考えられます。一つは、65歳以上の高齢者で、身体機能や認知機能の低下が見られるものの、まだ日常生活に大きな支障がない状態の方です。このような方は、介護が必要となる状態、つまり要介護状態になることを防ぐため、介護予防の観点から支援が必要とされています。もう一つは、40歳以上65歳未満の方で、特定の病気により介護が必要な状態になった方です。

具体的には、要介護状態区分という基準によって「要支援1」または「要支援2」と認定された方が要支援者となります。この区分は、日常生活における動作の難しさや認知機能の状態などを総合的に判断して決定されます。「要支援2」の方は「要支援1」の方よりも、日常生活においてより多くの支援が必要な状態です。

要支援者として認定されると、市町村が提供する介護予防サービスを利用できるようになります。これらのサービスは、住み慣れた地域で自立した生活を継続できるように支援することを目的としています。具体的には、運動教室や栄養指導、生活指導といったサービスを通して、心身の機能維持や向上を図ります。また、介護予防ケアマネジメントというサービスでは、ケアマネジャーと呼ばれる専門家が、利用者の状況や希望に合わせて適切なサービス計画を作成し、必要なサービスの利用を支援します。このように、要支援者への支援は、要介護状態への進行を予防し、健康な生活を長く維持するために重要な役割を果たしています。

| 区分 | 対象 | 状態 | 目的 | サービス |

|---|---|---|---|---|

| 要支援者 | 65歳以上の高齢者 | 身体機能や認知機能の低下が見られるものの、日常生活に大きな支障がない状態 | 要介護状態の予防 | 市町村が提供する介護予防サービス (運動教室、栄養指導、生活指導、介護予防ケアマネジメントなど) |

| 40歳以上65歳未満 | 特定の病気により介護が必要な状態 | 住み慣れた地域で自立した生活を継続 | ||

| 要介護状態区分 | 要支援1, 要支援2 | 日常生活における動作の難しさや認知機能の状態などを総合的に判断 | ||

特定疾病について

40歳以上65歳未満の方が介護保険の要支援認定を受けるには、特定疾病が原因で日常生活に支障が出ている必要があります。この特定疾病とは、介護保険法で定められた16の病気のことを指します。これらの病気は、病状が徐々に進んでいったり、長く続くものが多く、その結果、日常生活を送る上で様々な困難が生じる可能性が高いとされています。

具体的には、まず神経系の病気として、筋肉が徐々にやせていく筋萎縮性側索硬化症、背骨の靭帯が骨のように硬くなってしまう後縦靭帯骨化症、運動の調整機能が損なわれる脊髄小脳変性症、脊髄の通り道が狭くなる脊髄管狭窄症、認知機能が低下する認知症、手足の震えや動作の緩慢さが特徴のパーキンソン病が挙げられます。

次に、骨や関節の病気として、骨がもろくなって骨折しやすくなる骨粗鬆症、関節が炎症を起こして痛む慢性関節リウマチ、関節の軟骨がすり減って変形する変形性関節症があります。

さらに、血管の病気としては、脳の血管が詰まったり破れたりする脳血管疾患、動脈硬化によって足の血管が狭くなる閉塞性動脈硬化症が該当します。

その他、全身の老化が早く進む早老症、糖尿病によって神経が障害される糖尿病性神経障害、呼吸器の機能が低下する慢性閉塞性肺疾患、進行したがんの中でも治療が困難な末期がん、自律神経の働きが悪くなるシャイ・ドレーガー症候群も特定疾病に含まれます。

これらの病気は、一人ひとりの症状や進行の程度によって、日常生活への影響も様々です。介護保険サービスを利用することで、その人らしい生活を続けられるよう支援を受けることができます。

| 疾患の種類 | 特定疾病 |

|---|---|

| 神経系の病気 | 筋萎縮性側索硬化症 |

| 後縦靭帯骨化症 | |

| 脊髄小脳変性症 | |

| 脊髄管狭窄症 | |

| 認知症 | |

| パーキンソン病 | |

| 骨や関節の病気 | 骨粗鬆症 |

| 慢性関節リウマチ | |

| 変形性関節症 | |

| 血管の病気 | 脳血管疾患 |

| 閉塞性動脈硬化症 | |

| その他 | 早老症 |

| 糖尿病性神経障害 | |

| 慢性閉塞性肺疾患 | |

| 末期がん | |

| シャイ・ドレーガー症候群 |

要支援者の日常生活

要支援と認定された方々は、日常生活を送る上で何らかの困難を感じながらも、常に誰かの助けが必要な状態ではない方を指します。具体的には、掃除や洗濯、食事の準備といった家事の一部が難しくなったり、買い物や通院などの外出時に付き添いが必要であったり、といった状況です。一人暮らしの方であれば、ゴミ出しや郵便物の確認、簡単な庭仕事なども負担に感じることがあるかもしれません。また、日々の服薬管理や金銭管理に不安を抱えている方もいらっしゃいます。

こうした状況は、加齢による身体機能の低下や、病気の後遺症など、様々な要因によって引き起こされます。そのため、要支援の程度も人それぞれであり、必要な支援の内容も大きく異なります。例えば、足腰が弱っている方であれば、杖や歩行器の使用、手すりの設置といった住宅改修が有効です。また、認知機能の低下が見られる方であれば、定期的な訪問による安否確認や、生活リズムを整えるための支援が必要となるでしょう。

重要なのは、要支援の状態であっても、適切な支援を受けることで、自立した生活を送り続けることが可能だということです。家事支援サービスを利用することで、身体への負担を軽減し、より安全に家事をこなすことができます。また、訪問介護サービスを利用することで、入浴や着替え、排泄などの介助を受けることができ、身体の清潔を保ち、健康状態を維持することができます。さらに、デイサービスを利用することで、他の利用者との交流を通して社会的な孤立を防ぎ、心身のリフレッシュを図ることもできます。

このように、様々なサービスを活用することで、要支援者の方々は、住み慣れた地域で、自分らしい生活を続けることができます。そして、生活の質を向上させ、より豊かな日々を送ることが可能になります。そのためにも、地域包括支援センターなどに相談し、ご自身の状況に合った適切なサービスを見つけることが大切です。相談は無料で、専門の相談員が親身になって対応してくれますので、一人で悩まず、まずは気軽に相談してみましょう。

| 対象者 | 状況 | 支援内容 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 要支援者 | 日常生活に何らかの困難を感じているが、常時の介護は不要 | 家事支援、買い物や通院の付き添い、ゴミ出し、郵便物の確認、庭仕事、服薬管理、金銭管理など | 自立した生活の維持 |

| 一人暮らしの要支援者 | ゴミ出しや郵便物の確認、簡単な庭仕事なども負担に感じる | 家事支援、買い物や通院の付き添い、ゴミ出し、郵便物の確認、庭仕事、服薬管理、金銭管理など | 自立した生活の維持 |

| 足腰が弱っている要支援者 | 移動が困難 | 杖や歩行器の使用、手すりの設置などの住宅改修 | 安全な移動、自立した生活の維持 |

| 認知機能の低下が見られる要支援者 | 生活リズムの維持、安否確認が困難 | 定期的な訪問による安否確認、生活リズムを整えるための支援 | 安全の確保、生活リズムの維持 |

| 要支援者全般 | 身体機能の低下、病気の後遺症など | 家事支援サービス、訪問介護サービス、デイサービス、地域包括支援センターへの相談 | 身体への負担軽減、健康状態の維持、社会的な孤立の防止、心身のリフレッシュ、生活の質の向上 |

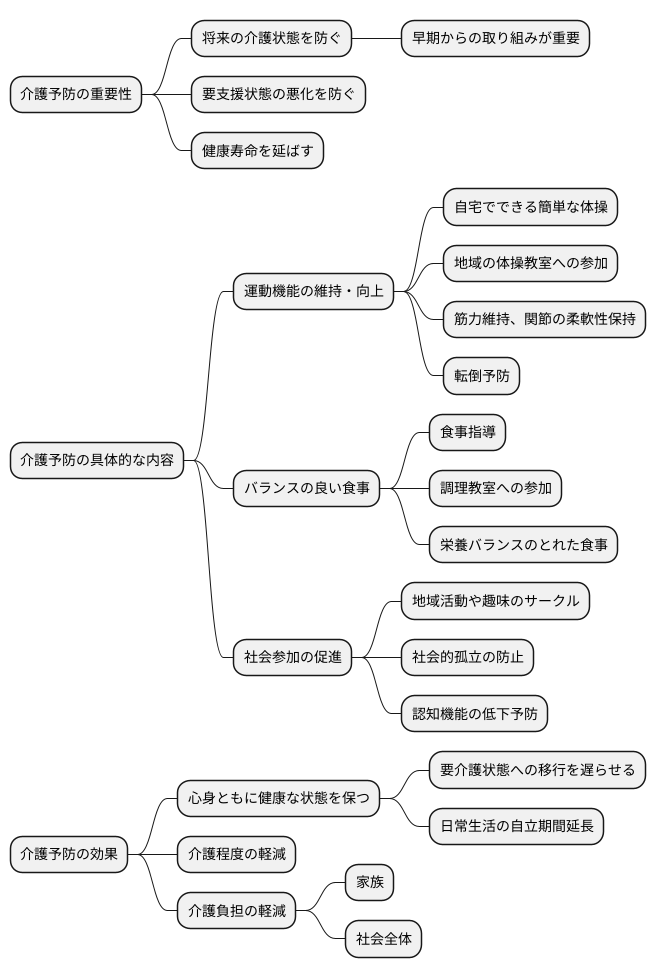

介護予防の重要性

加齢に伴い、身体機能の衰えを感じる方は少なくありません。将来、介護が必要な状態になるのを防ぐためには、早いうちから介護予防に取り組むことが重要です。介護予防とは、要支援状態の悪化を防ぎ、健康寿命を延ばすための様々な活動のことを指します。

介護予防の具体的な内容としては、まず、運動機能の維持・向上があります。例えば、自宅でできる簡単な体操や、地域で行われている体操教室への参加などが効果的です。適度な運動を行うことで、筋力の維持や関節の柔軟性を保つことができ、転倒予防にもつながります。次に、バランスの良い食事を心がけることも大切です。不足しがちな栄養素を補うための食事指導を受けたり、栄養バランスのとれた食事を自分で作れるように、調理教室に参加するのも良いでしょう。そして、社会参加の促進も重要な要素です。地域活動や趣味のサークルなどに参加することで、人と人とのつながりを持ち、社会的な孤立を防ぐことができます。このような社会との関わりは、認知機能の低下予防にもつながり、心身ともに健康な状態を保つ上で大きな役割を果たします。

これらの取り組みを通じて、心身ともに健康な状態を保つことで、要介護状態への移行を遅らせることができます。つまり、自分の力で日常生活を送れる期間を長くすることができるのです。また、介護が必要になったとしても、その程度を軽く抑える効果も期待できます。さらに、介護予防は、将来的な介護負担の軽減にもつながります。介護が必要な期間が短くなれば、家族や社会全体の介護負担を軽減することにつながるのです。介護予防は、自分自身の健康寿命を延ばすだけでなく、社会全体にとっても大きなメリットがあると言えるでしょう。

サービス利用と相談

要支援の認定を受けた方は、市町村が用意する様々な介護予防サービスを受けることができます。これらのサービスは、心身の状態が低下することを防ぎ、自宅での生活を長く続けるためにとても重要です。

具体的には、どんなサービスがあるのでしょうか。例えば、訪問介護員と呼ばれる方が自宅に来て、掃除や洗濯、調理などの家事を手伝ってくれます。また、入浴や着替え、食事などの身体の介助も受けることができます。

通所介護施設、いわゆるデイサービスを利用することもできます。デイサービスでは、他の利用者の方々と交流しながら、体操やレクリエーションを通して心身のリフレッシュを図ることができます。また、専門スタッフによるリハビリテーションを受けることも可能です。

さらに、福祉用具の貸し出しも行われています。歩行を補助する杖や歩行器、車いすなど、自宅での生活をより快適で安全にするための様々な用具を借りることができます。

では、これらのサービスの中から、どれを利用すれば良いのでしょうか。どのサービスが自分に合っているのか、どの組み合わせが良いのか迷ってしまう方もいるでしょう。そんな時は、ケアマネジャーと呼ばれる専門家に相談してみましょう。ケアマネジャーは、利用者の方の状態や希望、生活環境などを詳しく聞き取り、最適なケアプランを作成します。ケアプランとは、どのようなサービスを、いつ、どれくらいの頻度で利用するのかをまとめた計画書です。ケアマネジャーは、サービス提供事業者との連絡や調整も行いますので、安心してサービスを利用することができます。

サービス利用を検討している方は、まず市町村の介護保険担当窓口に相談してみましょう。窓口では、利用できるサービスの種類や内容、手続きの方法などについて、丁寧に説明を受けることができます。一人で悩まず、まずは相談してみることが大切です。

| サービスの種類 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | 掃除、洗濯、調理などの家事支援 入浴、着替え、食事などの身体介助 |

自宅での生活継続の支援 |

| 通所介護(デイサービス) | 他利用者との交流 体操、レクリエーション 専門スタッフによるリハビリテーション |

心身のリフレッシュ 機能訓練 |

| 福祉用具貸与 | 杖、歩行器、車いすなど | 自宅での生活を快適かつ安全に |

| ケアマネジメント | 利用者の状態、希望、生活環境を聞き取り 最適なケアプラン作成 サービス提供事業者との連絡・調整 |

最適なサービス利用 |

家族の役割と支援

要支援状態にある方の家族は、日常生活における様々な手助けや心の支えとなる、かけがえのない存在です。家族が要支援者の状態を深く理解し、適切な支えを行うことで、要支援者の暮らしの質の向上や心の落ち着きにつながります。温かい家庭環境の中で、穏やかな日々を送ることは、要支援者にとって何よりの喜びとなるでしょう。

しかし、家族だけで全ての苦労を背負い込むことは大変難しいことです。介護は肉体的にも精神的にも大きな負担がかかるため、家族だけで抱え込まず、周囲の助けを求めることが大切です。介護保険サービスは、在宅介護や施設介護など、様々な形で要支援者を支えるための制度です。利用することで、家族の負担を軽くし、ゆとりある介護生活を送ることができます。また、地域には様々な支援団体があり、相談や訪問介護、レスパイトケア(一時的な休息のための介護)などのサービスを提供しています。これらのサービスを積極的に活用することで、家族の負担を軽減し、より良い介護環境を整えることができます。

家族自身が介護に関する知識や技術を学ぶことも重要です。適切な介護技術を身につけることで、要支援者の身体への負担を減らし、安全で快適な介護を提供することができます。また、介護に関する知識を深めることで、要支援者の状態変化にいち早く気づき、適切な対応をすることができます。市町村の窓口や地域包括支援センター、介護関連の相談窓口などで、介護に関する相談や研修会が開催されています。これらの機会を積極的に活用し、必要な情報を得ることで、より質の高い介護を提供することが可能になります。介護は一人で行うものではありません。周りの支援を上手に活用し、要支援者と家族が共に安心して暮らせるように、協力して取り組んでいきましょう。

| 主体 | 役割・行動 | メリット |

|---|---|---|

| 家族 |

|

|

| 介護保険サービス | 在宅介護、施設介護など様々な形で要支援者を支える | 家族の負担軽減、ゆとりある介護生活 |

| 地域支援団体 | 相談、訪問介護、レスパイトケアなどのサービス提供 | 家族の負担軽減、より良い介護環境 |

| 市町村窓口、地域包括支援センター、介護関連相談窓口 | 介護に関する相談や研修会の実施 | 質の高い介護の提供 |