暫定ケアプランとは?その役割と重要性

介護を学びたい

先生、「暫定ケアプラン」って、結局どういうものなんですか?よく分かりません。

介護の研究家

そうだね、少し複雑だよね。簡単に言うと、要介護認定の結果が出るまでの間、介護サービスを受けられるようにするための仮のケアプランのことだよ。認定には時間がかかるから、その間も困らないようにするためのものなんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、どうしてそんな仮のものが必要なんですか?認定を待てばいいんじゃないですか?

介護の研究家

いい質問だね。認定には時間がかかるけど、その間にも介護が必要な人はたくさんいるよね。だから、待っている間に必要なサービスを受けられるように、暫定ケアプランを作るんだよ。もし作らないと、認定が出るまでは全額自己負担になってしまう場合があるからね。

暫定ケアプランとは。

『仮の介護計画』という言葉について説明します。正式な介護の認定結果が出るまでの間、介護サービスを受けるために作られる一時的な計画のことです。介護保険では、利用者がサービスを申し込んでから結果が出るまで、だいたい一ヶ月ほどかかります。その間にも介護が必要な場合は、介護支援専門員を中心として、利用者の介護の必要度合いを予測し、家族や介護事業者と相談して、仮の介護計画を作る場合があります。こうして、正式な認定結果が出るまでの間でも、介護保険を使ったサービスを、費用の1割負担で受けることができます。もし、この仮の計画を作らずにサービスを受けると、最初は全額自己負担になりますが、正式に認定を受けた後でお金が戻ってくる手続きをすることができます。

暫定ケアプランの概要

介護が必要な状態になった時、すぐにでも支援を受けたいと思うのは当然のことです。要介護認定の申請から結果が出るまでには、通常一ヶ月ほどかかります。この間、何もせずに待つのは大変な負担となるでしょう。そこで、認定結果が出るまでの間でも、必要な介護サービスを速やかに利用できるようにするための仕組みが「暫定ケアプラン」です。

暫定ケアプランとは、いわば仮のケアプランのことです。正式な要介護認定の結果が出る前に、暫定的に作成されます。居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、利用者の状況や希望を丁寧に聞き取り、暫定的なサービス計画を立てます。これは、可能な限り速やかに、必要なサービスを提供開始するためです。

暫定ケアプランに基づいてサービスを利用した場合、費用の支払いはどうなるのでしょうか?ご安心ください。正式な要介護認定の結果が出た後、その認定に応じて費用の精算が行われます。もし要介護認定の結果、要支援、もしくは非該当となった場合でも、暫定ケアプランに基づいて利用したサービス費用は、全額自己負担となるわけではありません。利用したサービスの種類によっては、介護保険の給付対象となる場合もありますし、市町村が独自に行っている支援制度が利用できる可能性もあります。ケアマネジャーに相談することで、利用できる制度やサービスについて詳しく知ることができます。

暫定ケアプランは、介護が必要な状態になった時に、迅速に支援を受けるための重要な橋渡しとなります。安心して介護サービスを利用するためにも、暫定ケアプランについて理解しておくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 暫定ケアプランとは | 要介護認定の結果が出るまでの間、速やかに介護サービスを利用するための仮のケアプラン |

| 作成者 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |

| 目的 | 可能な限り速やかに必要なサービスの提供を開始するため |

| 費用の支払い | 認定結果に応じて精算。要支援・非該当でも全額自己負担とは限らない。 |

| 費用負担の軽減策 | 介護保険の給付、市町村独自の支援制度等 |

| メリット | 介護が必要な時に迅速に支援を受けられる |

暫定ケアプランの作成者

要介護状態となった人が、在宅で安心して生活を送るためには、適切な介護サービスの利用が欠かせません。しかし、正式な介護サービスの利用開始には、ケアプランの作成が必要であり、作成には一定の時間を要します。そのため、正式なケアプランが完成するまでの間に、暫定的なケアプランが作成される場合があります。この暫定ケアプランは、橋渡しとなる大切な役割を担っています。

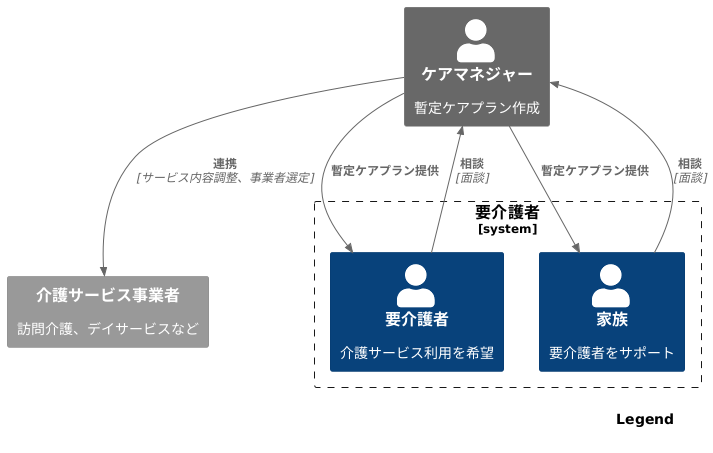

では、誰が暫定ケアプランを作成するのでしょうか。中心となるのは、介護支援専門員、つまりケアマネジャーです。ケアマネジャーは、利用者本人や家族と面談を行い、現在の生活状況や困っていること、どのような介護サービスを望んでいるのかなどを丁寧に聞き取ります。聞き取った内容を基に、利用者の心身の状態や生活環境、そして希望に沿ったサービス内容を検討します。

さらに、ケアマネジャーは介護サービスを提供する事業者との綿密な連携も図ります。利用者の状態や希望を共有し、どのようなサービスが提供可能か、どの事業者が適切かを検討し、合意形成を目指します。例えば、訪問介護が必要な場合は、ホームヘルパーがどのくらいの頻度で訪問するのか、どのようなサービス内容を提供するのかなどを事業者と調整します。デイサービスの利用を希望する場合は、利用日数や送迎の有無、提供されるサービス内容などを事業者と確認します。

このように、ケアマネジャーは利用者や家族の意向を尊重しながら、専門的な知識と経験に基づいて最適なサービスを組み合わせて、暫定ケアプランを作成します。この暫定ケアプランによって、正式なケアプランが完成するまでの間も、利用者は必要な介護サービスを受け、安心して生活を送ることができるようになります。

暫定ケアプランの作成においては、利用者本人が望む生活の実現を第一に考え、自立を支援していく視点が重要です。そのため、ケアマネジャーは利用者や家族とのコミュニケーションを密にとり、信頼関係を築きながら、寄り添った支援を提供していくことが求められます。

暫定ケアプランのメリット

要介護状態と認定されるには、申請から結果が出るまである程度の期間を要します。その間、介護を必要とする方は、必要なサービスを受けられないままの状態となってしまいます。こうした問題を解決するのが暫定ケアプランです。暫定ケアプランを策定することにより、正式な要介護認定の結果が出る前から必要な介護サービスを受けることが可能となります。

最大のメリットは、利用者の状態悪化のリスクを減らせることです。介護が必要な状態が続けば、身体機能の低下や認知機能の衰えなどが進行するおそれがあります。暫定ケアプランによって速やかにサービス提供を開始することで、利用者の状態を維持・改善し、より良い生活の質を保つことにつながります。例えば、入浴や食事、排泄などの日常生活動作の支援を受けることで、利用者の自立を支援し、身体機能の低下を予防することができます。また、認知症の方であれば、早期に適切なケアを受けることで、症状の進行を遅らせる効果も期待できます。

暫定ケアプランは、介護する家族の負担軽減にも大きく貢献します。要介護認定の結果を待つ間、家族は慣れない介護に戸惑い、身体的にも精神的にも大きな負担を抱えることになります。暫定ケアプランによって専門の介護サービスを利用することで、家族は介護の一部を委託することができ、心にゆとりを持つことができます。また、介護のプロから適切な介護技術の指導を受けることも可能です。これにより、家族の介護負担を軽減するだけでなく、より質の高い介護を提供することにもつながります。

このように、暫定ケアプランは利用者本人と家族の双方にとって、安心と安全を提供するための重要な役割を担っています。迅速なサービス提供によって、利用者の生活の質の維持・向上と、家族の負担軽減を実現することができます。

| 対象 | 暫定ケアプランのメリット | 具体的な効果 |

|---|---|---|

| 要介護者 | 状態悪化のリスク軽減 |

|

| 家族の負担軽減 |

|

暫定ケアプランと費用の関係

介護が必要な状態になった時、すぐにでもサービスを受けたいと思うのは当然のことです。しかし、要介護認定の申請をしてから認定結果が出るまでには、通常1か月程度の期間がかかります。この間、認定結果を待たずにサービスを利用できる仕組みが、暫定ケアプランに基づくサービス提供です。では、この暫定ケアプランを利用した場合、費用はどのように発生するのでしょうか。暫定ケアプラン中は、まだ要介護度が確定していないため、サービス利用料は一旦全額自己負担となります。これは、正式な要介護認定の結果によって自己負担割合が変わるためです。

例えば、要介護認定の結果、要介護1と認定された場合、サービス利用料の1割が自己負担となり、残りの9割は公費で負担されます。要介護2の場合は2割、要介護3以上は3割が自己負担となります。つまり、暫定ケアプラン利用中に全額自己負担した金額から、認定された要介護度に応じた自己負担額を引いた差額が、後ほど返金されることになります。仮に、暫定期間中に10万円のサービスを利用し、その後要介護1と認定されたとしましょう。この場合、自己負担額は1万円(10万円の1割)となるため、残りの9万円が返金されます。

逆に、暫定期間中に利用したサービス量が少ない場合、認定結果によっては自己負担額が増える可能性もあります。例えば、暫定期間中に3万円のサービスを利用し、要介護3と認定されたとします。要介護3の自己負担割合は3割ですから、自己負担額は9千円となり、暫定期間中に支払った3万円との差額6千円を追加で支払う必要が出てきます。このように、費用の精算は認定結果に基づいて行われますので、ケアマネジャーに費用の仕組みや精算方法について、事前にしっかりと説明を受けることが大切です。不明な点や不安なことがあれば、遠慮なく質問し、納得した上でサービスの利用を開始しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 暫定ケアプラン中の費用負担 | 全額自己負担 |

| 要介護認定後の費用負担 | 要介護度に応じて1割~3割を自己負担 |

| 費用の精算 | 暫定期間中の自己負担額と、認定後の自己負担額の差額を精算 |

| 精算例1 | 暫定期間中10万円利用、要介護1と認定 → 9万円返金 |

| 精算例2 | 暫定期間中3万円利用、要介護3と認定 → 6千円追加負担 |

| 注意点 | ケアマネジャーに費用の仕組みや精算方法について事前に説明を受ける |

正式なケアプランへの移行

要介護認定の結果が届くと、暫定のケアプランは役目を終え、正式なケアプランに移行します。暫定のケアプランは、認定の結果が出るまでの短い期間、介護サービスを受けるための仮の計画です。正式なケアプランは、その認定結果に基づき、利用者一人ひとりの状態や希望に合わせた具体的なサービス内容を定めたものです。

ケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員は、利用者本人や家族とじっくり話し合いを重ねながら、正式なケアプランを作成します。この話し合いは、利用者の生活の質を高めるための大切な機会です。どのようなサービスが必要か、どのような生活を送りたいか、実現可能な目標は何かなどを話し合い、ケアプランに反映させていきます。作成されたケアプランには、自宅での生活を支援する在宅サービスや、施設での生活を支える施設サービスなど、様々なサービスが組み込まれることがあります。

ケアマネージャーは、ケアプランの作成だけでなく、サービス事業者との連絡調整も行います。利用者が希望するサービスを適切な事業者から受けられるように、日程や内容などを調整し、サービスが滞りなく提供されるよう努めます。また、サービス開始後も定期的に利用者の状態を確認し、必要に応じてケアプランの見直しを行います。

暫定のケアプランは一時的なものですが、正式なケアプランを作成するための大切な土台となる情報を含んでいます。暫定期間中に利用したサービスの内容や、その期間中の体調の変化、生活状況の変化などをケアマネージャーに伝えることは、より利用者に合った正式なケアプランの作成につながります。些細なことでも遠慮なく伝え、一緒に最適なケアプランを作り上げていきましょう。

| ケアプランの種類 | 目的 | 内容 | 作成者 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 暫定ケアプラン | 要介護認定の結果が出るまでの間、介護サービスを受けるため | 仮の計画 | ケアマネージャー | 正式なケアプラン作成の土台となる情報を提供 |

| 正式ケアプラン | 認定結果に基づき、利用者一人ひとりの状態や希望に合わせたサービス提供 | 利用者本人や家族との話し合いにより決定 在宅サービス、施設サービスなど様々なサービスを含む |

ケアマネージャー | 利用者の状態確認、必要に応じて見直し サービス事業者との連絡調整 |

まとめ

要介護認定を申請してから結果が出るまでの間、すぐに介護サービスを受けられるようにするために「暫定ケアプラン」というものがあります。これは、正式な認定が出るまでの間の、いわば仮のケアプランです。この暫定ケアプランがあるおかげで、認定の結果を待つことなく必要なサービスをすぐに開始できます。

このプラン作りの中心となるのはケアマネジャーです。利用者ご本人やそのご家族、そして実際にサービスを提供する事業者と綿密に話し合いながら、利用者に合ったサービス内容を組み立てていきます。

暫定ケアプランの大きな利点は、利用者の状態が悪化するのを防げることにあります。必要な介護をすぐに受けられるため、心身の状態を維持しやすくなります。また、ご家族の介護負担を軽くする上でも大きな役割を果たします。

気になる費用負担については、正式な要介護認定の結果が出た後に精算されます。暫定期間中に利用したサービス費用は、認定結果に基づいて計算され、自己負担額が確定します。そのため、事前に費用負担についてケアマネジャーによく確認しておくことが大切です。

暫定ケアプランは、正式なケアプラン作成のための土台となります。暫定期間中に利用者の状態や希望を把握することで、より精度の高い正式なケアプランを作ることができます。そのため、利用者ご本人やご家族は、ケアマネジャーと積極的にコミュニケーションを取り、自分の希望や状況を伝えることが大切です。適切に活用することで、より質の高い、満足のいく介護サービスに繋がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 暫定ケアプランの目的 | 要介護認定の結果が出るまでの間、すぐに介護サービスを受けられるようにするための仮のケアプラン |

| プラン作成の中心人物 | ケアマネジャー |

| プラン作成の方法 | 利用者、家族、サービス事業者と綿密に話し合い、利用者に合ったサービス内容を決定 |

| 暫定ケアプランの利点 | 利用者の状態悪化の防止、心身状態の維持、家族の介護負担軽減 |

| 費用負担 | 正式な要介護認定後、認定結果に基づいて精算、自己負担額が確定 |

| 暫定ケアプランと正式ケアプランの関係 | 暫定ケアプランは正式ケアプラン作成の土台。暫定期間中の情報をもとに、より精度の高い正式ケアプランを作成 |

| 利用者と家族の役割 | ケアマネジャーと積極的にコミュニケーションを取り、希望や状況を伝える |