介護の成果:アウトカムとは?

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人の世話をすることですよね?でも何か違いはあるんですか?あと、この『アウトカム』って言葉もよく分かりません。

介護の研究家

良い質問だね。「介助」は主に身体的なサポート、例えば食事や移動のお手伝いを指す。一方「介護」はもっと広く、精神的な支えも含むんだ。生活全般をサポートするイメージだね。そして『アウトカム』は、その介護や介助の結果、利用者さんの状態がどう変化したかを指す言葉だよ。

介護を学びたい

なるほど。結果が大切なんですね。具体的に言うと、どんなことですか?

介護の研究家

例えば、歩行が難しかった人が、介助やリハビリを通して一人で歩けるようになった、とか、食事がとれなかった人が、栄養指導や食事介助によって自分で食べられるようになった、などだね。つまり、その人がどう変化し、より良く生活できるようになったか、という結果を重視する考え方だよ。

アウトカムとは。

『介護』と『介助』には、『成果』という言葉があります。これは、介護サービスを受けた結果や、その評価を重視する方法のことです。最初に人、物、お金などを投入することを『入力』と言いますが、これは『成果』の反対の意味です。どちらにしても、介護では、求められているニーズを満たすためのサービス提供が絶対に必要です。

成果に着目した介護

近年、介護の現場では、利用者の状態がどれだけ良くなったか、どのような良い変化があったのかという成果に注目した介護が重要視されています。これまで介護サービスは、どれだけの時間サービスを提供したか、どのような道具や人材を使ったかといった提供した量に重点が置かれていました。例えば、一日に何回訪問したか、何種類の体操を実施したかといった点です。しかし、大切なのは、サービスの量ではなく、そのサービスによって利用者の方の生活がどれだけ良くなったのかという点です。

利用者の状態がどのくらい良くなったのかを表す指標を「成果」と言います。この成果に着目した介護は、利用者一人ひとりの目標達成を支援することに繋がります。例えば、歩くことが難しくなった方が、再び自分の足で歩けるようになる、あるいは食事を自分で摂ることが難しくなった方が、再び自分で食べられるようになるといったことです。このような成果を上げるためには、利用者の方の思いや願いを丁寧に聞き取り、その方に合った目標を設定し、その目標達成のために必要な支援を計画的に行う必要があります。

成果に注目することで、介護職員は提供するサービスの意味や効果を改めて考える機会が得られます。また、利用者の方にとっても、自分の状態がどのように変化し、良くなっているのかを認識することで、生活への意欲向上に繋がります。介護の質を高め、利用者の方の生活の質を向上させるためには、「どれだけサービスを提供したか」ではなく「利用者の生活がどれだけ良くなったか」という視点が不可欠です。この成果に着目した介護という考え方が、これからの介護をより良くしていくための重要な鍵となるでしょう。

| 従来の介護 | 成果に着目した介護 |

|---|---|

| サービス提供量重視 (訪問回数、実施した体操の種類など) | 利用者の状態の向上、良い変化に注目 |

| サービスの量 | サービスによる利用者の生活の質の向上 |

| – | 利用者一人ひとりの目標達成を支援 (歩けるようになる、食事を自分で摂れるようになるなど) |

| – | 利用者の思いや願いを聞き取り、目標設定、計画的な支援 |

| – | 介護職員がサービスの意味や効果を再考する機会 |

| – | 利用者の状態変化の認識、生活意欲の向上 |

| サービス提供量の重視 | 利用者の生活の質の向上を重視 |

利用者の変化を測る

利用者の状態を測ることは、提供した支援の効果を確かめる上でとても大切です。これを「アウトカム評価」と言います。支援の効果を目に見えるようにすることで、より良い支援内容を検討し、利用者の望む生活に近づけることができるからです。

利用者の状態を測るには、様々な方法があります。まず身体機能に着目してみましょう。歩ける距離が伸びた、階段の上り下りが楽になった、といった変化を数値で記録します。椅子から立ち上がる時間や、歩行速度なども具体的な指標となります。

次に日常生活動作を見てみましょう。食事、着替え、トイレ、入浴といった日常生活の動作が、どの程度自分でできるようになったのかを記録します。以前は手伝いが必要だった動作が、一人で行えるようになったという変化は大きな成果です。

認知機能の変化も重要な評価項目です。記憶力や判断力、理解力など、認知機能にどのような変化があったのかを観察し、記録します。例えば、以前は日付や曜日が分からなかった方が、正しく答えられるようになった、といった変化は認知機能の改善を示唆しています。

精神的な状態の安定度も忘れてはいけません。表情が明るくなった、会話が増えた、不安感が減ったなど、精神的な状態の変化にも気を配りましょう。利用者本人がどのように感じているのか、直接話を聞くことも大切です。家族からの意見も貴重な情報源となります。

これらの変化を記録に残すことで、支援の効果を客観的に判断することができます。大切なのは、利用者にとって本当に必要な支援は何なのか、利用者がどのような生活を送りたいと望んでいるのかを常に考え、利用者の視点に立った支援を行うことです。数値化された記録は、そのための強力な道具となるでしょう。

| 評価項目 | 具体的な指標 |

|---|---|

| 身体機能 | 歩ける距離、階段の上り下り、椅子から立ち上がる時間、歩行速度 |

| 日常生活動作 | 食事、着替え、トイレ、入浴の自立度 |

| 認知機能 | 記憶力、判断力、理解力(日付や曜日の認識など) |

| 精神的な状態の安定度 | 表情、会話量、不安感、利用者本人や家族からの意見 |

質の高い介護の実現に向けて

利用者本位の質の高い介護を実現するためには、一人ひとりの状態を丁寧に把握し、望む暮らしの実現を支えることが大切です。そのためには、「どのような状態になりたいか」という利用者の思いや目標を明確にすることが重要です。この「状態」に着目した支援の考え方が、結果を重視する「アウトカム」という考え方です。

従来の介護では、食事や入浴といった提供したサービスの回数に重点が置かれていました。しかし、アウトカムを重視する介護では、サービスの提供を通して利用者の生活の質がどれだけ向上したかという「結果」に注目します。例えば、「一人で歩けるようになりたい」という目標を持つ利用者に対しては、ただ歩行訓練を行うだけでなく、その方の身体状況や生活環境を考慮し、最終的に目標を達成できるよう計画的に支援します。

アウトカムを重視した介護では、利用者の状態を細かく記録し、定期的に評価します。これにより、支援の効果を客観的に判断し、改善すべき点を見つけることができます。例えば、目標達成が進んでいない場合は、支援内容を見直したり、関係者間で連携を強化したりします。このように、常に利用者の状態を把握し、計画的に支援を行うことで、より効果的なサービス提供へと繋がります。

アウトカムの評価結果は、組織全体の質の向上にも役立ちます。個々の事例から得られた結果を分析することで、組織全体の課題を明らかにし、より良いサービス提供体制を構築することができます。また、成功事例を共有することで、職員のスキルアップやモチベーション向上にも繋がるでしょう。つまり、アウトカム重視の視点は、利用者にとってより良い介護を提供するだけでなく、介護職員にとっても働きがいのある職場環境を築くための重要な要素と言えるでしょう。

| 従来の介護 | アウトカムを重視する介護 |

|---|---|

| 提供したサービスの回数に重点 | サービス提供を通して利用者の生活の質がどれだけ向上したかという「結果」に注目 |

| 例:歩行訓練の実施回数 | 例:利用者の身体状況や生活環境を考慮し、歩けるようになるという目標達成を支援 |

| – | 利用者の状態を細かく記録し、定期的に評価。支援の効果を客観的に判断し、改善すべき点を見つける。 |

| – | 目標達成が進んでいない場合は、支援内容を見直したり、関係者間で連携を強化。 |

| – | 評価結果を組織全体の質の向上に活用。成功事例を共有し、職員のスキルアップやモチベーション向上に繋げる。 |

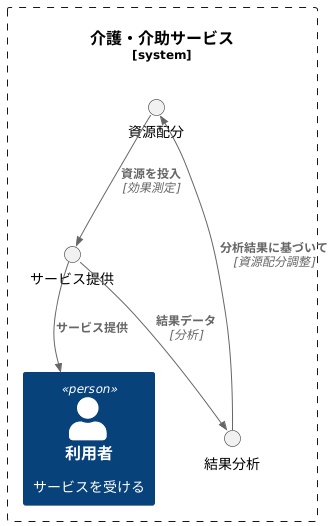

適切な資源配分に向けて

限られた人の手やお金などの資源を適切に配分することは、介護や介助の質を保つ上でとても大切です。そのためには、サービスを受けた方の状態がどのように変化したのかを測り、その結果を分析することが欠かせません。

どのような変化をどのように測るのかは、それぞれのサービスの目的によって異なります。例えば、身体の機能改善を目指すリハビリテーションであれば、歩ける距離や立てる時間などを測ります。また、認知症の方へのサービスであれば、日常生活の自立度や認知機能の変化を測ることが重要になります。これらの変化を数値化することで、提供したサービスがどれほど効果があったのかを客観的に判断することができます。

得られた結果を分析することで、どのサービスが効果的で、どのサービスが改善を必要としているのかが明らかになります。効果の高いサービスには、より多くの資源を投入し、質をさらに高めることができます。逆に、効果の低いサービスについては、その原因を分析し、内容を見直す必要があります。場合によっては、サービスの中止や他のサービスへの変更も検討すべきでしょう。

このように、結果に基づいて資源を配分することで、無駄をなくし、本当に必要なサービスに資源を集中させることができます。これは、限られた資源の中で最大の効果を上げることに繋がり、サービス全体の質の向上に貢献します。また、費用を抑えながら質の高いサービスを提供することは、長く続けられる介護や介助の体制を作るためにも不可欠です。結果を分析し、資源配分を適切に見直すことは、質の高いサービスを継続的に提供するための重要な取り組みと言えるでしょう。

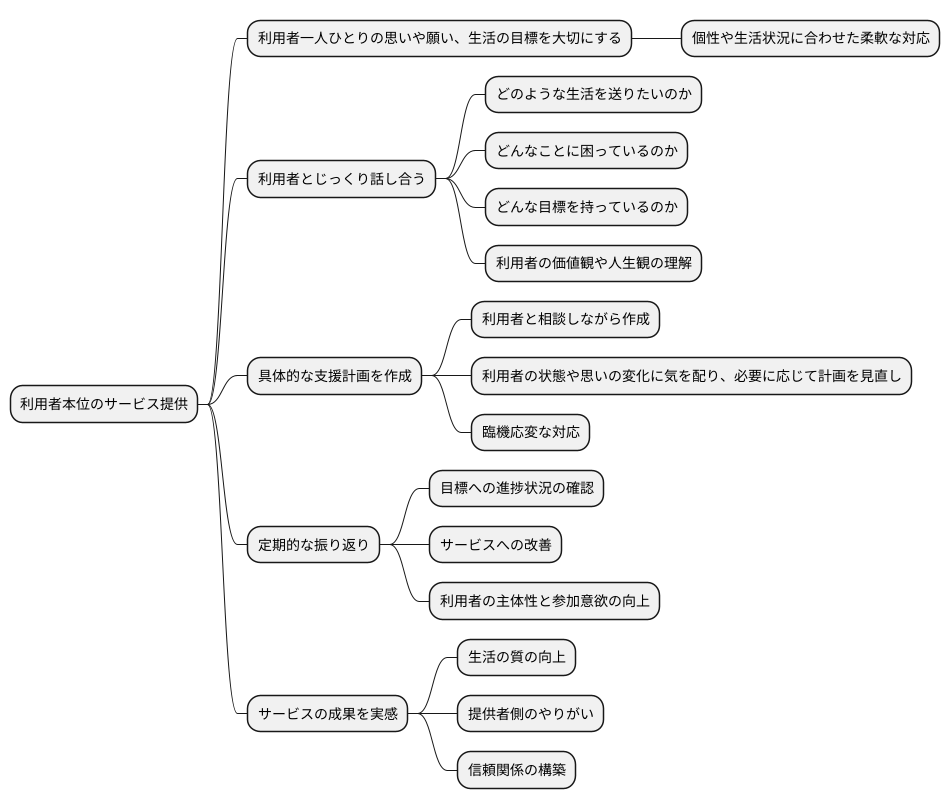

利用者主体のサービス提供

利用者本位のサービス提供とは、利用者一人ひとりの思いや願い、そして生活の目標を何よりも大切にする考え方です。これまでのように、画一的なサービスを提供するのではなく、利用者それぞれの個性や生活状況に合わせた柔軟な対応が求められます。

利用者本位のサービス提供を実現するためには、まず利用者の方とじっくり話し合うことが重要です。どのような生活を送りたいのか、どんなことに困っているのか、どんな目標を持っているのか、丁寧に聞き取り、共に理解を深めていく必要があります。この過程で、利用者の方の価値観や人生観にも触れることで、より深くその方を理解し、適切な支援につなげることができます。

次に、利用者の方の思いや目標に基づき、具体的な支援計画を作成します。この計画は、利用者の方と相談しながら、共に作り上げていくことが大切です。そして、計画を実行していく中で、常に利用者の方の状態や思いの変化に気を配り、必要に応じて計画を見直していく柔軟さも必要です。計画通りに進むことだけが目的ではなく、利用者の方がより良い生活を送れるように、臨機応変に対応していくことが重要です。

さらに、利用者の方がサービスの成果を実感できるように、定期的に振り返りを行い、共に評価していくことも大切です。目標にどれくらい近づけたのか、どのような変化があったのかを確認し、今後のサービスに活かしていきます。この振り返りの過程を通して、利用者の方の主体性を育み、より積極的にサービスへ参加する意欲を高めることができます。

利用者本位のサービス提供は、利用者の方の生活の質を高めるだけでなく、提供者側のやりがいにもつながります。利用者の方と共に目標を目指し、共に喜びを分かち合う中で、提供者としての成長も実感できるでしょう。利用者の方と提供者が信頼関係を築き、共に良い関係を築いていくことが、より良い介護サービスの実現へとつながっていくのです。

今後の介護の展望

これからの介護は、成果を重視する方向へと大きく変わっていきます。これまでの介護は、どのようなサービスを提供したかという点に注目が集まりがちでした。しかし、今後は、サービスによって利用者の方の生活の質がどれだけ向上したのか、どのような良い変化があったのかという「成果」を重視していくことが重要になります。この成果を測る指標として「アウトカム」という考え方が用いられます。

科学的な根拠に基づいた介護の実践も、ますます重要になります。勘や経験に頼るのではなく、研究によって効果が証明された方法を取り入れることで、より確実な成果を期待できます。どのような介護の方法が効果的なのか、科学的なデータに基づいて検証し、常に最新の知識を身につける必要があります。

集めたデータを活用して介護の質を評価し、改善していくことも欠かせません。利用者の方の状態や、提供したサービス内容、そしてその成果を記録し、分析することで、何が良くて何が悪かったのかを客観的に判断できます。そして、その結果を基に、より良いサービスの提供につなげていく必要があります。

利用者の方一人ひとりの思いや希望を尊重し、その方に合ったサービスを提供する体制を作ることも重要です。同じ病気や障害でも、一人ひとりの生活や性格、価値観は違います。画一的なサービスを提供するのではなく、利用者の方の思いに寄り添い、その方に最適な個別支援を考え、実行していくことが求められます。

技術の進歩や社会の変化に合わせて、アウトカムの評価方法も進化していくでしょう。人工知能や情報通信技術を活用した新しいサービスも登場し、介護の現場は大きく変化していくと考えられます。常に新しい情報を取り入れ、より良いアウトカムの評価方法を探し続けることが大切です。

| これからの介護のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 成果重視 | サービス提供内容ではなく、利用者の生活の質の向上や変化といった「成果」を重視。成果を測る指標として「アウトカム」を用いる。 |

| 科学的根拠に基づく実践 | 勘や経験ではなく、研究で効果が証明された方法を取り入れ、確実な成果を目指す。常に最新の知識を身につける。 |

| データ活用による質の評価と改善 | 利用者の状態、サービス内容、成果を記録・分析し、客観的に評価。結果を基にサービス改善につなげる。 |

| 個別支援 | 利用者一人ひとりの思いや希望を尊重し、画一的なサービスではなく、最適な個別支援を提供。 |

| 進化するアウトカム評価 | 技術の進歩や社会の変化に合わせ、人工知能やICTなどを活用し、アウトカムの評価方法も進化。常に新しい情報を取り入れ、より良い評価方法を探求。 |