要介護度とは何か?

介護を学びたい

先生、「要介護度」って、介護が必要な人の状態を表すんですよね?でも、「介護」と「介助」って何が違うんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。「介護」は食事や入浴など、日常生活全般の世話をすることで、「介助」は一人でできないことを手伝うことです。例えば、階段の上り下りを手伝うのは「介助」で、食事の用意や片付けなど身の回りの世話をするのは「介護」になります。

介護を学びたい

なるほど。でも、「要介護度」は「介護」の度合いなのに、「介助」も含まれるんですか?

介護の研究家

そうですね。「要介護度」は、日常生活でどれくらい支援が必要かを判断するものです。なので、食事や入浴などの「介護」だけでなく、歩行や着替えなどの「介助」が必要な場合も、その度合いによって「要介護度」が決まります。つまり、「介護」と「介助」の両方を合わせた必要な支援の度合いを表すのが「要介護度」なんですよ。

要介護度とは。

「介護」と「介助」の違いに関連して、「要介護度」という用語があります。これは介護保険制度の中で、どのくらい介護が必要かを表すものです。別名「要介護状態区分」とも呼ばれます。2006年に改正された介護保険法では、「要介護度」は7段階に分かれています。軽い方から順に、「要支援1」、「要支援2」、「要介護1」、「要介護2」、「要介護3」、「要介護4」、「要介護5」となっています。この区分によって、介護保険で受けられるサービスの限度額が決まります。また、要介護認定を受けられなかった人や、介護サービスの対象外の人でも、今後介護が必要になる可能性が高いと判断された場合は、介護予防のサービスが提供されます。「要介護度」を決めるための調査は、保険の加入者からの申請を受けて、市区町村の職員が調査員として自宅を訪問し、面談と調査を行います。その後、全国共通の調査票に基づいて、79個の項目を調べ、「要介護度」を判定します。

要介護度の概要

要介護度とは、介護を必要とする方の状態を段階的に示す指標です。日常生活における様々な動作の自立度を測ることで、どの程度の支援が必要なのかを客観的に判断するために用いられます。この度合いは、一人ひとりの状態に合わせて細かく7段階(要支援1、要支援2、要介護1~5)に分けられています。

介護保険制度を利用する上で、要介護度は大変重要な役割を果たします。介護サービスを受ける際に、この要介護度に基づいて利用できるサービスの種類や量が決められるからです。例えば、訪問介護やデイサービス、特別養護老人ホームへの入所など、様々なサービスがありますが、どのサービスが利用できるかは要介護度によって異なります。要介護度が高いほど、より多くのサービスを利用でき、利用料の自己負担割合も低くなります。

要介護度の認定を受けるためには、市区町村の窓口に申請する必要があります。申請後、 trainedの職員が自宅を訪問し、心身の状態や日常生活の動作について聞き取り調査を行います。具体的には、食事や入浴、着替え、排泄といった基本的な動作に加え、調理や掃除、買い物などの家事、外出や金銭管理といった複雑な活動についても評価の対象となります。また、主治医からも意見書を提出してもらい、これらの情報を総合的に判断して要介護度が決定されます。

要介護度の認定を受けることで、介護サービスを利用する際の費用負担を軽減できるだけでなく、自分に合った適切なサービスを受けることができます。そのため、介護が必要だと感じたら、まずは市区町村の窓口に相談し、要介護認定の申請を検討することが大切です。必要に応じて、地域包括支援センターなどの専門機関に相談することもできます。

| 要介護度とは | 介護を必要とする方の状態を段階的に示す指標 |

|---|---|

| 役割 | 介護保険制度利用において、利用できるサービスの種類や量を決める重要な役割 |

| 段階 | 7段階(要支援1、要支援2、要介護1~5) |

| 認定方法 | 市区町村の窓口に申請 → 職員による自宅訪問・聞き取り調査 → 主治医の意見書提出 → 総合的な判断 |

| 認定のメリット | 介護サービス利用時の費用負担軽減、自分に合った適切なサービスの利用 |

| 相談窓口 | 市区町村の窓口、地域包括支援センターなど |

要介護度の段階

要介護度とは、日常生活を送る上でどのくらいの支援が必要かを判断する尺度であり、要支援1と要支援2、そして要介護1から要介護5までの7段階に分けられています。この区分によって、利用できる介護サービスの種類やその利用限度額が変化します。

まず、要支援1と要支援2は、比較的軽度な状態とされています。要支援1は、一人で生活できるものの、家事や外出などに多少の困難を感じている状態です。例えば、掃除や洗濯が負担に感じたり、バスや電車での移動に不安を感じたりする場合が該当します。要支援2は、要支援1よりも日常生活動作の低下が少し進んだ状態で、より多くの支援が必要となります。例えば、料理をするのが難しくなったり、一人で買い物に行くのが困難になったりする状態です。これらの段階では、介護予防の観点から、運動や栄養指導などのサービスが提供されます。

次に、要介護1から要介護5は、要支援よりも状態が重く、日常生活に支障が出ている状態です。要介護1は、入浴や着替えなど、基本的な動作の一部に介助が必要な状態です。要介護2になると、排泄や移動など、日常生活動作の多くで介助が必要になります。さらに、要介護3では、常時の見守りが必要となり、転倒や事故の危険性が高まります。要介護4、要介護5になると、寝たきり状態となり、食事や排泄、体位変換など、日常生活のほぼすべての動作で介助が必要となります。要介護度が上がるにつれて、提供されるサービスの内容も充実し、利用限度額も増加します。要介護4、要介護5では、医療的なケアが必要となる場合もあります。

| 要介護度 | 状態 | サービス例 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 一人で生活できるものの、家事や外出などに多少の困難を感じている状態 (例: 掃除、洗濯、バス/電車での移動) | 介護予防 (運動、栄養指導など) |

| 要支援2 | 要支援1より日常生活動作の低下が少し進んだ状態 (例: 料理、買い物) | 介護予防 (運動、栄養指導など) |

| 要介護1 | 基本的な動作の一部に介助が必要な状態 (例: 入浴、着替え) | – |

| 要介護2 | 日常生活動作の多くで介助が必要な状態 (例: 排泄、移動) | – |

| 要介護3 | 常時の見守りが必要な状態 (転倒、事故の危険性増加) | – |

| 要介護4 | 寝たきり状態で、日常生活のほぼすべての動作で介助が必要な状態 (食事、排泄、体位変換など) | 医療的ケアを含む |

| 要介護5 | 寝たきり状態で、日常生活のほぼすべての動作で介助が必要な状態 (食事、排泄、体位変換など) | 医療的ケアを含む |

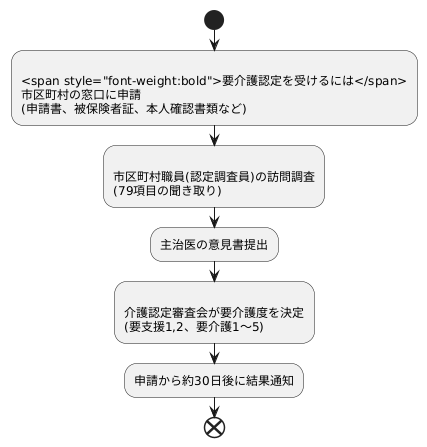

要介護度の認定方法

要介護認定を受けるには、まず住んでいる市区町村の窓口に申請する必要があります。申請書は、市区町村の窓口でもらうか、ホームページからダウンロードすることもできます。電話で問い合わせて、郵送してもらうことも可能です。申請に必要なものは、申請書、介護保険被保険者証、本人確認書類などです。

申請後、市区町村の職員(認定調査員)が自宅を訪問し、聞き取り調査を行います。この調査は、「訪問調査」と呼ばれ、日常生活における動作や認知機能など、79項目について質問に答える形式で、全国共通の基準に基づいて行われます。具体的には、食事や入浴、排泄、着替え、移動などの日常生活動作や、記憶力や理解力などの認知機能について、どの程度自立して行えるかを評価します。調査の際は、普段の様子がわかるように、普段通りの服装でいることが大切です。また、介護をしている家族なども同席し、日頃の様子を伝えることで、より正確な評価につながります。

訪問調査に加えて、主治医の意見書も必要です。これは、申請者の心身の状態や病状などを医学的な見地から評価したもので、認定調査の結果と合わせて総合的に判断されます。

これらの情報を元に、市区町村の介護認定審査会が要介護度を決定します。認定結果は、申請からおよそ30日後に通知されます。要介護度には、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階があり、それぞれの状態に応じて利用できるサービスの種類や量が異なります。

もし認定結果に納得できない場合は、都道府県に審査請求をすることができます。また、要介護度の有効期限は原則として6か月で、更新の際には再度調査が行われます。心身の状況が変化した場合には、更新時期を待たずに区分変更申請を行うことも可能です。

要介護度とサービス

高齢になると、体が思うように動かなくなり、日常生活に支障が出てくることがあります。このような状態になった場合、介護保険制度を利用することで、様々なサービスを受けることができます。利用できるサービスは、要介護度によって異なります。

まず、要支援1と要支援2に認定された方は、予防給付の対象となります。これは、介護が必要となる状態を予防し、今の状態を維持するためのサービスです。具体的には、理学療法士や作業療法士による運動指導や、栄養士による食事指導などを受けることができます。日常生活での困りごとを相談できる場も提供されています。

次に、要介護1から要介護5に認定された方は、訪問介護や通所介護、施設入所といったサービスを利用できます。要介護度が上がるにつれて、利用できるサービスの種類が増え、利用限度額も高くなります。要介護1では、自宅で入浴や排泄、食事などの介助を受けたり、日帰りで施設に通い、入浴や機能訓練を受けたりすることができます。要介護度が進むと、常時の介護が必要となるため、施設への入所も選択肢となります。

利用できるサービスは、住んでいる地域やサービスを提供する事業者によって異なる場合があります。そのため、ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談し、自分に合ったサービスを選ぶことが大切です。ケアマネージャーは、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、必要なサービスの手配や調整を行ってくれます。

また、要介護度に応じて、住宅改修のための費用補助や、車椅子などの福祉用具の貸与・購入に対する補助も受けられます。手すりの設置や段差解消など、住み慣れた家で安全に暮らし続けられるよう、環境を整えるための支援も充実しています。

| 要介護度 | サービス内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 要支援1・2 | 予防給付 (理学療法士・作業療法士による運動指導、栄養士による食事指導、日常生活の相談支援など) | 介護が必要となる状態の予防、現状維持のためのサービス |

| 要介護1 | 訪問介護(自宅での入浴・排泄・食事介助など)、通所介護(日帰り施設での入浴・機能訓練など) | |

| 要介護2~5 | 訪問介護、通所介護、施設入所など (要介護度が上がるにつれ、サービスの種類・利用限度額が増加) | 要介護度が進むと常時の介護が必要となる場合があり、施設入所も選択肢となる。 |

その他、要介護度に応じて、住宅改修の費用補助、車椅子などの福祉用具の貸与・購入に対する補助も受けられます。

ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談し、自分に合ったサービスを選び、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうことが大切です。

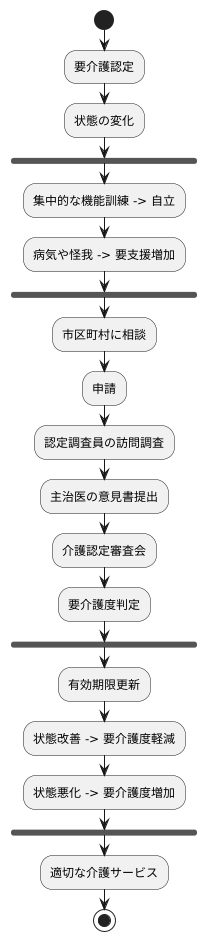

要介護認定の再判定

要介護認定は、一度受けたらそれで終わりではありません。介護を必要とする方の状態は、時間の経過とともに変化することがあります。例えば、集中的な機能訓練(リハビリテーション)によって身体機能が回復し、以前より自立した生活を送れるようになったというケースもあれば、病気や怪我によって状態が悪化し、より多くの支援が必要になるというケースもあります。このような状態の変化に対応するために、要介護認定はいつでも再判定を申請することができます。

状態が変化したと感じたら、ためらわずに市区町村の窓口に相談してみましょう。再判定を希望する場合は、新規の申請時と同様の手続きが必要です。まず、市区町村に申請書を提出します。その後、認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態や日常生活の状況について聞き取り調査を行います。この調査では、食事や入浴、着替え、移動などの基本的な動作に加え、家事や買い物などの日常生活動作についても評価されます。また、主治医による意見書も必要となります。これらの情報を基に、介護認定審査会が要介護度を判定します。

要介護認定には有効期限がありますので、期限が近付いたら更新の手続きが必要です。更新の場合も、再度認定調査が行われ、現在の状態に合った要介護度に見直されます。状態が改善していれば、要介護度が軽くなることもありますし、逆に悪化していれば重くなることもあります。また、認定の有効期限が切れても、引き続き介護サービスを利用したい場合は、更新の手続きを行う必要があります。

このように、要介護認定は定期的な見直しを行うことで、常にその時々の状態に合った適切な介護サービスを受けることができるように設計されています。状態の変化を感じたら、積極的に再判定や更新の手続きを行いましょう。制度を適切に活用することで、より質の高い生活を送ることができます。