障害区分認定とは何か?

介護を学びたい

先生、「障害区分認定」って、介護の必要な時間を決めるためのものですよね?でも、これって「介護」と「介助」のどっちに関係あるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。「障害区分認定」は、主に「介護」の必要な時間を決めるためのものだよ。具体的には、食事や入浴、排泄といった日常生活動作の支援が必要な時間を算定するんだ。

介護を学びたい

じゃあ、「介助」とは関係ないんですか?

介護の研究家

そうとも言えないんだ。「介助」は「介護」の一部と考えられることもある。例えば、階段の上り下りを手伝うといった「介助」も、「障害区分認定」の際に考慮される場合があるんだよ。つまり、「障害区分認定」は、広い意味での「介護」の必要性を判断するためのもので、「介助」もその中に含まれることがある、ということだね。

障害区分認定とは。

「介護」と「介助」について説明します。特に『障害区分認定』という用語を取り上げます。この制度は、2005年に施行された障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づいて作られました。この法律では、身体の障害、知的な障害、心の障害のある人が、どれくらいの介護を必要とするのかを、同じ基準で計算し、認定しています。認定は7段階に分かれていて、「対象外」と「区分1」から「区分6」まであります。どの区分に当てはまるかによって、利用できる福祉サービスが決まります。この『障害区分認定』では、障害のある人の個性や、本人の希望を考慮して判定が行われます。そのために、介護を必要とする度合いを判断するための79個の質問や、日常生活に必要な行動(例えば、買い物や料理など)に関する7個の質問、問題となる行動に関する9個の質問、心の状態に関する11個の質問など、全部で106個もの項目をチェックして区分を決定します。

障害区分認定の目的

障害区分認定は、障害のある方が普段の暮らしや社会での暮らしを送る上で、どれだけの支えが必要かを公平に判断するための制度です。これは、平成17年に施行された障害者総合支援法に基づいて行われています。身体に障害のある方、知的障害のある方、心の障害のある方など、それぞれの状態に合わせて必要な支えを提供することを目的としています。

この認定は、一人ひとりの状態を丁寧に見て、体に障害のある方であれば、階段の上り下りや食事、着替えなど、日常生活での動作の難しさを評価します。知的障害のある方であれば、学習やコミュニケーション、社会生活への適応などを評価します。そして、心の障害のある方であれば、感情のコントロールや対人関係、生活への意欲などを評価の対象とします。このように、それぞれの障害の特性に合わせた評価を行うことで、本当に必要な支えを見極めることができます。

この認定の結果によって、利用できるサービスの種類や支給される費用の額が決まります。例えば、自宅で介護サービスを受ける、就労支援施設を利用する、福祉用具の購入費用を助成してもらうなど、様々なサービスを受けることができます。また、障害年金や特別障害者手当などの経済的な支援を受ける際にも、この認定が必要となる場合があります。

つまり、障害区分認定は、障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、また、社会の一員として活躍できるようにするための、重要な役割を果たしている制度と言えるでしょう。この制度によって、障害のある方一人ひとりに合わせた適切なサービスを提供し、自立した生活を支えるための土台を作ることができます。そして、障害のある方が社会に参加し、活躍できる環境を作るための大切な仕組みとなっています。

| 対象者 | 評価項目 | 認定による効果 |

|---|---|---|

| 身体障害のある方 | 階段の上り下り、食事、着替えなど日常生活動作の難しさ | 利用できるサービスの種類・支給額の決定 例:介護サービス、就労支援、福祉用具購入費用の助成 障害年金、特別障害者手当の受給要件 |

| 知的障害のある方 | 学習、コミュニケーション、社会生活への適応など | |

| 精神障害のある方 | 感情のコントロール、対人関係、生活への意欲など |

認定の基準と区分

障害のある方の認定は、「該当なし」と「区分1」から「区分6」までの七段階で行われます。日常生活を送る上でどのくらいの支えが必要かによって、どの区分になるかが決まります。この区分によって、受けられるサービスの内容や範囲が変わってきます。

認定を受けるためには、百六項目もの細かい調査に答える必要があります。この調査では、食事やトイレ、移動といった基本的な動作はもちろんのこと、料理や掃除、買い物、さらに一人で外出できるかといった、より複雑な活動についても調べられます。具体的には、「一人でご飯を食べられますか?」「着替えはできますか?」「お風呂に入れますか?」といった日常生活の動作に関する質問や、「買い物に行けますか?」「料理はできますか?」「掃除や洗濯はできますか?」といった家事に関する質問、「バスや電車で一人で出かけられますか?」といった社会参加に関する質問に答えていきます。

この百六項目の中には、介護を必要とする方の状態を調べるための七十九項目に加えて、日常生活を送るために必要な行動に関する七項目、落ち着きがない、じっとしていられないといった行動面に関する問題についての九項目、そして気持ちの状態に関する十一項目が含まれています。

これらの質問への回答を一つ一つ丁寧に確認し、全体的な状況を判断した上で、どの区分に当てはまるかを決めていきます。区分1は比較的軽い支えで生活できる状態、区分が上がるにつれて必要となる支えの度合いも大きくなり、区分6は常に周りの方の介助が必要な状態です。区分が重くなるほど、利用できるサービスの種類や回数が増え、より手厚い支援を受けられるようになります。

| 認定区分 | 支えの必要度 | サービス内容・範囲 |

|---|---|---|

| 該当なし | 支え不要 | サービス対象外 |

| 区分1 | 比較的軽い支え | – |

| 区分2~5 | 区分が上がるにつれ支えの度合いが増加 | – |

| 区分6 | 常に周りの方の介助が必要 | 利用できるサービスの種類や回数が増え、手厚い支援 |

| 調査項目 | 内容 | 質問例 |

|---|---|---|

| 日常生活動作 (79項目) |

食事、トイレ、移動といった基本動作 |

|

| 日常生活に必要な行動 (7項目) |

– | – |

| 行動面に関する問題 (9項目) |

落ち着きがない、じっとしていられない | – |

| 気持ちの状態 (11項目) |

– | – |

| 合計 | 106項目 |

認定を受けるための手続き

障がいのある方がさまざまな支援を受けるためには、まず市町村が行う障がい区分認定を受ける必要があります。この認定を受けるには、お住まいの市町村の担当窓口で申請を行うことが第一歩です。

申請に必要な書類や手続きの流れは、市町村ごとに違いがある場合があります。そのため、申請前に必ずお住まいの市町村の窓口に問い合わせて、必要な情報を確認することをお勧めします。担当者に直接話を聞くことで、疑問点を解消し、スムーズに手続きを進めることができます。

申請が受理されると、市町村の職員や専門家による調査や面談が行われます。この調査では、日常生活の中でどのような状況にあり、どのような困難を感じているのかなど、詳しく聞き取りが行われます。例えば、食事や着替え、入浴、排せつといった日常生活動作や、家事、移動、コミュニケーションなど、さまざまな場面における状況を具体的に尋ねられます。この調査や面談で得られた情報は、障がいの程度を判断するための重要な資料となりますので、ありのままを伝えることが大切です。

多くの場合、主治医による診断書も必要となります。診断書には、障がいの種類や程度、日常生活への影響などが記載されます。これは認定の判断において重要な資料となるため、事前に主治医に相談し、作成を依頼しておきましょう。診断書の作成には費用がかかる場合もありますので、その点も確認しておくと良いでしょう。

申請から認定結果が出るまでには、通常、一か月から二か月程度の期間がかかります。場合によってはさらに時間がかかることもあるので、時間に余裕を持って手続きを進めるようにしましょう。特に、手帳の交付を受けて各種支援やサービスを利用し始める予定がある場合は、早めに申請を行うことをお勧めします。

| 手続き | 詳細 | ポイント |

|---|---|---|

| 申請 | 市町村の担当窓口で申請を行います。 | 市町村ごとに必要な書類や手続きが異なる場合があるので、事前に窓口に問い合わせて確認しましょう。 |

| 調査・面談 | 市町村職員や専門家による調査や面談が行われ、日常生活の状況や困難について詳しく聞き取りされます。 | ありのままの状況を伝えることが大切です。 |

| 診断書提出 | 主治医に診断書の作成を依頼します。 | 診断書の作成には費用がかかる場合があります。事前に確認しておきましょう。 |

| 認定結果 | 申請から認定結果が出るまでには、通常1~2ヶ月程度かかります。 | 時間に余裕を持って手続きを行いましょう。 |

認定結果とサービス

要介護認定の結果は、お住まいの市町村から郵送で通知されます。認定の結果は、「要支援1」「要支援2」「要介護1」から「要介護5」までの7段階に分けられており、どの段階に認定されるかによって、利用できるサービスの種類や内容、利用者の方の負担額などが変わってきます。

例えば、「要支援1」または「要支援2」と認定された場合は、介護予防訪問介護や介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護といった、いわゆる「予防サービス」が利用できるようになります。これらのサービスは、心身の衰えを予防し、できる限り自立した日常生活を送れるように支援することを目的としています。

「要介護1」から「要介護5」と認定された場合は、「要支援」の場合よりも幅広いサービスを利用できます。例えば、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅に訪問して家事や身体介護を行う訪問介護、日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受ける通所介護(デイサービス)、短期間施設に宿泊して介護を受ける短期入所生活介護(ショートステイ)などが利用できるようになります。また、自宅の浴室に手すりを取り付ける、段差を解消するといった住宅改修や、車椅子や介護用ベッドなどの福祉用具の購入に際しても、費用の一部を助成してもらえる場合があります。

もし認定結果に納得がいかない場合は、都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求を行うことができます。不服申し立ての手続きや必要な書類については、市町村の窓口やホームページで確認できます。利用できるサービス内容や手続き、助成制度など、介護保険に関する詳しい情報は、お住まいの市町村の担当課に相談すれば、丁寧に教えてもらうことができます。それぞれの状況に合わせた適切なサービスを受けるために、まずは相談してみることをお勧めします。

| 認定結果 | 利用可能なサービス | サービス内容 | その他 |

|---|---|---|---|

| 要支援1, 要支援2 | 予防サービス | 介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護 心身の衰えを予防し、できる限り自立した日常生活を送れるように支援 |

|

| 要介護1~5 | 幅広いサービス | 訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ) 住宅改修の助成(手すり設置、段差解消など) 福祉用具購入の助成(車椅子、介護用ベッドなど) |

認定結果に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会に審査請求が可能 |

更新手続きについて

障害の程度を表す区分には有効期限があり、決められた期間ごとに更新の手続きが必要です。この手続きをしないと、せっかく利用できるサービスが受けられなくなる可能性があるので、注意が必要です。更新の時期が近づくと、お住まいの市町村から案内が届きますので、確認しましょう。

更新の手続きは、初めて区分認定を受けた時とよく似ています。市町村の担当者による調査や面談を通して、現在の状況を詳しく把握するための作業が行われます。例えば、日常生活でどの程度お手伝いが必要か、または、どのようなことで困っているかなどを確認されます。具体的には、着替えや食事、移動、排泄など、生活の様々な場面について、どの程度できるのか、できないのかを聞かれます。

以前と比べて障害の状態に変化がある場合は、区分が見直されることがあります。例えば、病状が進んで介助が必要な場面が増えた場合や、リハビリテーションによってできることが増えた場合などです。状態の変化によっては、より手厚いサービスを受けられる区分に変更されたり、逆にサービスの必要性が低いと判断されて区分が軽くなることもあります。

たとえ現在の状態に変化がなくても、更新の手続きは必ず期限内に行う必要があります。更新手続きをしないと、今まで利用できていたサービスが受けられなくなる可能性があります。手続きに必要な書類や詳しい流れなどは、お住まいの市町村の担当部署に問い合わせて確認しておきましょう。担当者に連絡を取れば、必要な書類の種類や提出方法、面談の日程調整など、手続きに関する様々なことを丁寧に教えてくれます。早めに準備を進めて、期限内に忘れずに手続きを済ませましょう。

| 障害の程度を表す区分 | 有効期限があり、更新手続きが必要 |

|---|---|

| 更新時期 | 市町村から案内が届く |

| 更新手続き |

|

| 区分の見直し |

|

| 状態に変化がない場合 | 期限内に更新手続きが必要 |

| 手続きに関する問い合わせ | 市町村の担当部署に問い合わせ |

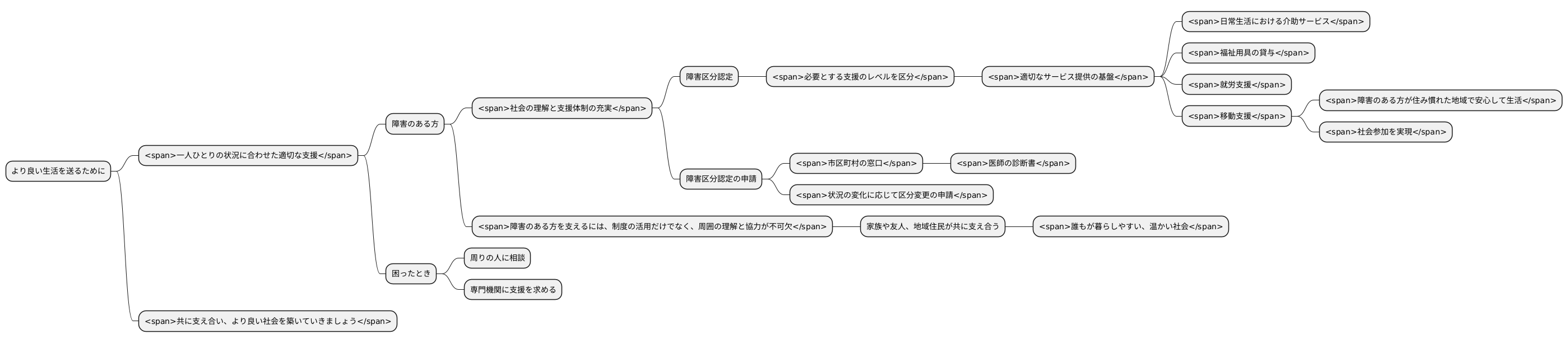

より良い生活のために

より良い生活を送るためには、一人ひとりの状況に合わせた適切な支援が必要です。特に、日常生活に困難を抱える障害のある方にとっては、社会の理解と支援体制の充実が欠かせません。そのための重要な制度の一つが、障害区分認定です。

この制度は、障害のある方の状態を客観的に評価し、必要とする支援のレベルを区分することで、適切なサービス提供の基盤を築くものです。認定を受けることで、日常生活における介助サービスや福祉用具の貸与、就労支援、移動支援など、様々な支援を受けることができるようになります。これらの支援は、障害のある方が住み慣れた地域で安心して生活し、社会参加を実現するために大きな役割を果たします。

障害区分認定の申請は、市区町村の窓口で行います。申請にあたっては、医師の診断書などの必要書類を準備する必要があります。手続きに関する不明点や不安な点は、窓口の担当者や専門機関に相談することで、スムーズに進めることができます。また、認定を受けた後も、状況の変化に応じて区分変更の申請が可能です。

障害のある方を支えるには、制度の活用だけでなく、周囲の理解と協力が不可欠です。家族や友人、地域住民が共に支え合うことで、誰もが暮らしやすい、温かい社会を実現できるはずです。困ったときには、一人で抱え込まず、周りの人に相談したり、専門機関に支援を求めることが大切です。様々なサポートを活用しながら、共に支え合い、より良い社会を築いていきましょう。