介護保険指定事業者とは?

介護を学びたい

先生、「介護保険指定事業者」って、介護保険を使うサービスをするところですよね?種類とかあるんですか?

介護の研究家

そうだね。介護保険を使うサービスを提供する事業者のことだよ。大きく分けて、「指定居宅介護支援事業者」「指定居宅サービス事業者」「介護保険施設」の3種類があるんだ。

介護を学びたい

それぞれどんなことをするんですか?

介護の研究家

「指定居宅介護支援事業者」は家で介護が必要な人のための計画を作るんだよ。「指定居宅サービス事業者」は家で介護サービスを直接する事業者。「介護保険施設」は介護保険が使える施設のことで、特別養護老人ホームなどが含まれるんだ。

介護保険指定事業者とは。

『介護保険で認められた事業者』について説明します。介護保険で認められた事業者とは、介護保険の適用を受けられるサービスを提供する事業者のことです。大きく分けて三つの種類があります。「在宅介護支援事業者」「在宅サービス事業者」「介護保険施設」です。

在宅介護支援事業者は、家で介護の支援が必要な人のために、介護の計画(ケアプラン)を作る事業者です。

在宅サービス事業者は、家で介護のサービスが必要な人に、直接サービスを提供する事業者のことです。

介護保険施設は、認められた事業者が運営していて、介護保険が適用される施設です。「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護医療院」の三つの種類があります。

介護保険指定事業者の概要

高齢化社会を迎えた日本では、加齢による体の衰えや、認知症などにより日常生活に不自由を感じている高齢者が増えています。こうした状況の中、高齢者の自立と尊厳を支える重要な役割を担っているのが介護保険制度です。そして、この制度の中心となって様々なサービスを提供しているのが、介護保険指定事業者です。

介護保険指定事業者とは、国や都道府県、市町村から指定を受けた事業者のことです。彼らは、介護保険法に基づき、要介護認定を受けた高齢者に対して、多岐にわたる介護サービスを提供しています。具体的には、自宅で生活を送るための訪問介護や訪問入浴介護、施設で暮らす方向けの特別養護老人ホームや介護老人保健施設、短期的な入所サービスを提供するショートステイなど、様々なサービスがあります。これらのサービスは、利用者の状態や希望に沿って、ケアマネジャーと呼ばれる介護支援専門員が作成するケアプランに基づいて提供されます。

利用者は、これらのサービスを受ける際に、費用の1割から3割を自己負担します。残りの費用は介護保険から支払われるため、利用者は比較的手頃な費用で質の高いサービスを受けることができます。これは、高齢者の経済的な負担を軽減し、安心して必要なサービスを利用できるという大きなメリットです。

介護保険指定事業者は、単に高齢者の身体的なケアを提供するだけでなく、精神的な支えとなることも重要な役割です。高齢者一人ひとりの状況を理解し、寄り添ったケアを提供することで、高齢者の尊厳を守り、生きがいのある生活を送れるよう支援しています。高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためには、介護保険指定事業者の存在が欠かせません。彼らは、日本の高齢者福祉を支える重要な存在と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 加齢による体の衰えや、認知症などにより日常生活に不自由を感じている高齢者 |

| 制度 | 介護保険制度 |

| サービス提供者 | 介護保険指定事業者(国や都道府県、市町村から指定を受けた事業者) |

| サービス内容 | 訪問介護、訪問入浴介護、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ショートステイなど |

| サービス提供の基準 | 介護保険法に基づき、要介護認定を受けた高齢者に対して提供 |

| サービス計画 | ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランに基づいて提供 |

| 利用者負担 | 費用の1割~3割(残りは介護保険から支払われる) |

| メリット | 高齢者の経済的な負担を軽減し、安心して必要なサービスを利用できる |

| サービス提供者の役割 | 身体的なケアだけでなく、精神的な支えとなる寄り添ったケアを提供。高齢者の尊厳を守り、生きがいのある生活を支援。日本の高齢者福祉を支える。 |

居宅介護支援事業者の役割

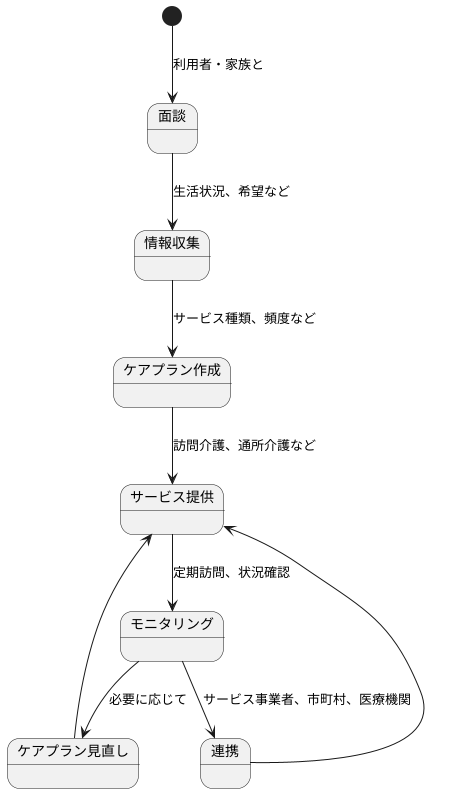

居宅介護支援事業者は、在宅で生活を送る方々が、その人らしく安心して暮らし続けられるよう、様々な支援を行います。中心となるのは、介護支援専門員、いわゆるケアマネージャーです。ケアマネージャーは、利用者本人やその家族の希望や生活状況、そして心身の状態を丁寧に聞き取り、どのようなサービスを、いつ、どのくらいの回数利用するのかをまとめた計画書、ケアプランを作成します。

ケアプランの作成にあたっては、まず利用者本人や家族との面談を行います。この面談では、現在の生活状況や困っていること、どのような生活を送りたいのかといった希望などを詳しく聞き取ります。例えば、入浴や食事、着替えなどの日常生活動作でどの程度支援が必要なのか、家事や買い物はどのように行っているのか、趣味や楽しみ、人とのつながりなどについても把握します。

これらの情報を元に、利用者に最適なサービスの種類や頻度、時間などを検討し、ケアプランを作成します。ケアプランには、訪問介護や通所介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与など、様々な在宅サービスが組み合わされることがあります。ケアプランは、利用者本人が安心して在宅生活を送るための道しるべとなるものです。

ケアプランの作成後も、ケアマネージャーの役割は続きます。定期的に利用者宅を訪問し、状況の変化や新たな困りごとがないかを確認します。必要に応じて、ケアプランの内容を見直し、より適切なサービスが提供されるよう調整を行います。また、サービスを提供する事業者との連絡調整や、市町村、医療機関との連携も行い、利用者を支える様々な関係者の中心となって、在宅生活が円滑に送れるよう支援します。利用者の状態の変化に柔軟に対応し、常に最適な支援を提供していくことが、居宅介護支援事業者に求められる重要な役割です。

居宅サービス事業者の種類

居宅サービス事業者は、多様な形態を持ち、利用者の方々が住み慣れた自宅で安心して生活を送れるよう、様々なサービスを提供しています。これらのサービスは、要介護状態や要支援状態にある高齢者の方々、または障害のある方々などが利用できます。利用者の状態や生活環境に合わせて適切なサービスを選択することが重要です。

代表的なサービスの一つとして、訪問介護があります。訪問介護では、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、日常生活上の様々な支援を行います。具体的には、食事の準備や後片付け、洗濯や掃除といった家事援助、更衣や入浴、排泄などの身体介護、通院などの外出同行、薬の受け取りなど、きめ細やかなサービスを提供しています。利用者の自立を支援し、可能な限りご自身の力で生活できるようサポートすることに重点を置いています。

訪問入浴介護も重要なサービスです。自宅での入浴が困難な方に向けて、専用の浴槽を備えた車で訪問し、入浴サービスを提供します。看護師や介護職員など、専門のスタッフが同行し、安全に配慮しながら入浴介助を行います。

通所介護は、日帰りで施設に通い、食事や入浴、排泄などの介助、レクリエーションや機能訓練などを受けることができるサービスです。他の利用者の方々との交流を通して、社会的な孤立を防ぎ、心身のリフレッシュを図ることも期待できます。

これらのサービス以外にも、短期入所生活介護や特定福祉用具販売、福祉用具貸与など、様々なサービスが存在します。どのサービスが適切かは、利用者の状況や希望によって異なりますので、ケアマネージャーに相談し、最適なサービス計画を立てることが大切です。それぞれの事業者は、利用者の尊厳を守り、その人らしい生活を支援することを目指しています。

| サービス名 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、洗濯、掃除、更衣、入浴、排泄、通院同行、薬の受け取りなどの支援を行う。 | 利用者の自立支援と可能な限りの在宅生活継続 |

| 訪問入浴介護 | 専用の浴槽付き車両で訪問し、看護師と介護職員が安全に入浴介助を行う。 | 自宅での入浴が困難な方の入浴支援 |

| 通所介護 | 日帰りで施設に通い、食事、入浴、排泄介助、レクリエーション、機能訓練などを受ける。 | 社会的な孤立の防止、心身のリフレッシュ |

| 短期入所生活介護 | 一時的に施設に宿泊し、介護サービスを受けることができる。 | 家族の負担軽減や利用者の一時的なケア |

| 特定福祉用具販売 | 特定の福祉用具の購入を支援する。 | 利用者の生活の質の向上 |

| 福祉用具貸与 | 必要な福祉用具の貸し出しを行う。 | 利用者の生活の質の向上 |

介護保険施設の役割

介護保険制度に基づく介護保険施設は、様々な状態の高齢者が安心して暮らせるよう、それぞれの特性に合わせたサービスを提供しています。利用者の状態や希望に沿った施設選びが重要です。

特別養護老人ホーム(特養)は、常に介護が必要で、自宅での生活が困難な要介護3以上の方を対象とした施設です。食事、入浴、排泄といった日常生活の支援はもちろん、レクリエーションや機能訓練なども提供し、心身ともに健やかな生活をサポートします。住み慣れた地域での生活を継続することが難しい高齢者にとって、特養は終の棲家としての役割を担っています。

介護老人保健施設(老健)は、在宅復帰を目指す高齢者のための施設です。病気や怪我などで一時的に介護が必要となった方が、リハビリテーションを通して身体機能の回復を図り、再び自宅での生活を送れるように支援します。医師や看護師、理学療法士、作業療法士などの専門スタッフが連携し、集中的なリハビリテーションを提供することで、利用者の自立支援に力を注いでいます。また、在宅復帰に向けた家族指導も行い、退所後も安心して生活できるようサポートします。

介護医療院は、長期的な医療ケアが必要な高齢者に対応する施設です。病院での入院治療は必要ないものの、自宅での生活が難しい要介護3以上の方を受け入れています。医療依存度の高い高齢者に対し、医師や看護師による医療提供と、介護職員による日常生活支援を一体的に行うことで、利用者の生活の質の向上を目指しています。

これらの施設は、利用者一人ひとりの状態や希望に合わせたケアプランを作成し、質の高いサービスの提供に努めています。また、利用者本人だけでなく、家族の不安や悩みに寄り添い、相談支援やレスパイトケアなども行っています。介護が必要な高齢者とその家族にとって、介護保険施設は心強い存在と言えるでしょう。

| 施設の種類 | 対象者 | 主なサービス内容 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム (特養) |

常に介護が必要で、自宅での生活が困難な要介護3以上の方 | 食事、入浴、排泄などの日常生活支援、レクリエーション、機能訓練 | 終の棲家としての役割 |

| 介護老人保健施設 (老健) |

在宅復帰を目指す高齢者 | リハビリテーション、日常生活支援、家族指導 | 在宅復帰支援、自立支援 |

| 介護医療院 | 長期的な医療ケアが必要な要介護3以上の方 | 医療提供、日常生活支援 | 生活の質の向上 |

事業者選びのポイント

介護が必要になった時、どの事業者に頼むかはとても大切な問題です。安心してサービスを受け、日々の暮らしを豊かにするために、事業者選びのポイントはしっかりと押さえておきましょう。

まず事業者の理念や方針を確認しましょう。どのような思いでサービスを提供しているのか、利用者のことを大切に考えているかを知ることは重要です。ホームページやパンフレットで確認したり、見学や相談の際に直接尋ねてみたりするのも良いでしょう。

次にサービスの内容と費用を比較検討します。提供されているサービスの種類、料金体系、追加料金の有無などを確認し、自分の状況や希望に合ったサービスを選べるか、費用が無理なく続けられるかを考えましょう。

スタッフの対応や雰囲気も大切なポイントです。実際にサービスを提供するのはスタッフです。見学の際にスタッフの言葉遣いや利用者への接し方を観察したり、気軽に相談できる雰囲気かどうかを確認しましょう。

事業所の立地や設備も確認しておきましょう。自宅からの距離や通いやすさ、設備のバリアフリー化なども考慮が必要です。

地域包括支援センターは、様々な相談に乗ってくれます。事業者の情報提供や紹介も行ってくれるので、一人で悩まずに相談してみましょう。相談することで、自分に合った事業者を見つける手がかりが得られます。

複数の事業者を比較検討し、見学や相談を通して納得のいく事業者を選びましょう。焦らず時間をかけて、安心してサービスを任せられる事業者を見つけることが、より良い介護生活を送るための第一歩です。

| 確認事項 | ポイント | 確認方法 |

|---|---|---|

| 理念・方針 | 利用者への思い、サービス提供の考え方 | ホームページ、パンフレット、見学・相談 |

| サービス内容・費用 | サービスの種類、料金体系、追加料金の有無、希望への適合、費用の妥当性 | ホームページ、パンフレット、見学・相談 |

| スタッフ | 言葉遣い、利用者への接し方、相談のしやすさ | 見学 |

| 立地・設備 | 自宅からの距離、通いやすさ、バリアフリー | 見学、ホームページ等 |

| 相談窓口 | 事業者の情報提供・紹介 | 地域包括支援センター |

まとめ

高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けるためには、介護保険制度の活用が欠かせません。この制度の中核を担うのが、介護保険指定事業者です。様々な種類の事業者が存在し、それぞれが利用者の状態に合わせたサービスを提供することで、高齢者の生活を支えています。

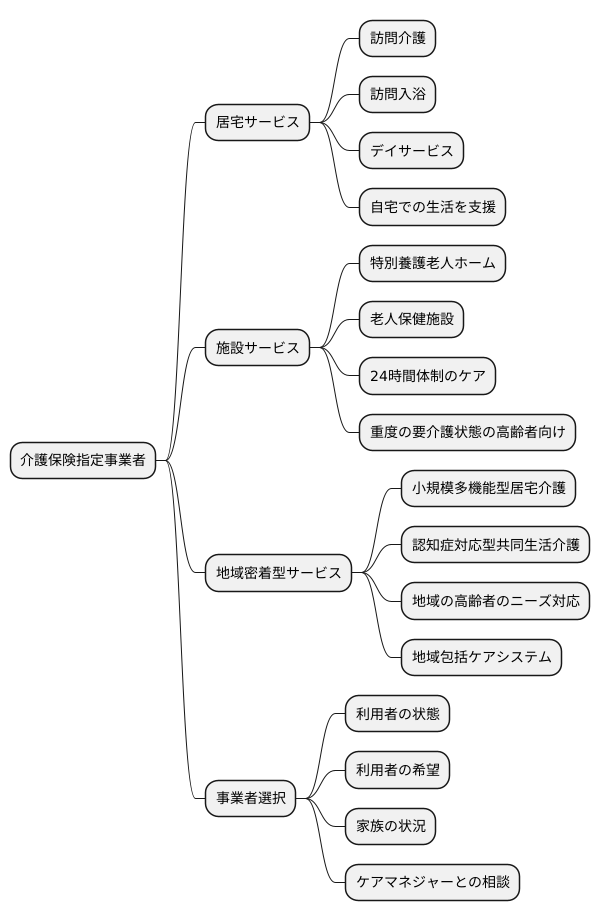

介護保険指定事業者は、大きく分けて、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの三つの種類に分類できます。居宅サービスは、自宅で生活する高齢者を対象に、訪問介護や訪問入浴、デイサービスなど、自宅での生活を支援するサービスを提供します。これらのサービスを利用することで、高齢者は住み慣れた環境で、安心して生活を送ることができます。

施設サービスは、特別養護老人ホームや老人保健施設など、施設に入所して介護を受けるサービスです。食事、入浴、排泄などの日常生活の支援に加えて、機能訓練や健康管理なども提供されます。施設での生活は、24時間体制のケアを受けられるため、重度の要介護状態の高齢者にとって心強い選択肢となります。

地域密着型サービスは、地域の高齢者のニーズにきめ細かく対応したサービスです。小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護など、地域の実情に合わせて柔軟なサービス提供を行っています。これらのサービスは、地域包括ケアシステムの構築に重要な役割を担っており、高齢者が地域社会との繋がりを維持しながら、安心して生活できる環境づくりに貢献しています。

介護保険指定事業者の選択は、利用者の状態や希望、家族の状況などを総合的に考慮して行う必要があります。それぞれの事業者の特徴やサービス内容をしっかりと理解し、ケアマネジャーとの相談を通して、最適な事業者を選ぶことが大切です。適切な事業者を選ぶことで、質の高い介護サービスを受け、高齢者が自分らしい生活を送ることが可能となります。介護保険制度をより深く理解し、積極的に活用することで、高齢者が安心して暮らせる地域社会の実現を目指しましょう。