高齢者の福祉を支える老人福祉法

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」って、どう違うんですか?老人福祉法にも関係あるんですか?

介護の研究家

良い質問だね。確かに似ているけれど、意味合いが少し違うんだよ。「介護」は、食事や入浴など、日常生活を送る上で必要なことを全体的に手伝うことを指す。一方「介助」は、特定の動作や行為を部分的に手伝うことを言うんだ。例えば、階段の上り下りを手伝うのは「介助」だね。老人福祉法では、高齢者の生活を支えるサービスの提供について定めているから、そこでは「介護」という言葉がよく使われるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、お年寄りがご飯を食べるときに、一口ずつ食べさせるのは「介護」で、スプーンを持つ手を支えるのは「介助」ってことですか?

介護の研究家

その通り!よく理解できたね。老人福祉法では、高齢者が可能な限り自立した生活を送れるように支援することを目指しているから、「介護」と「介助」を適切に使い分けることが大切なんだ。

老人福祉法とは。

「介護」と「介助」という言葉について、『老人福祉法』とのかかわりを見ていきましょう。『老人福祉法』とは、お年寄りの心と体の健康を保ち、安定した生活を送れるようにすることを目的とした法律です。1963年に作られた、日本の高齢者福祉の基本となる法律で、生活保護法、母子及び寡婦福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法と並んで、『社会福祉六法』の一つに数えられています。昔は、この法律がお年寄り向けのあらゆる社会保障を担っていました。しかし、高齢化の進展や国の財政状況の悪化などを受けて、1982年に高齢者の医療を確保するための法律、1997年に介護保険法がそれぞれ作られました。今では、この二つの法律が適用されない場合のお年寄りの福祉を支えるための土台となる法律として、『老人福祉法』は存在しています。

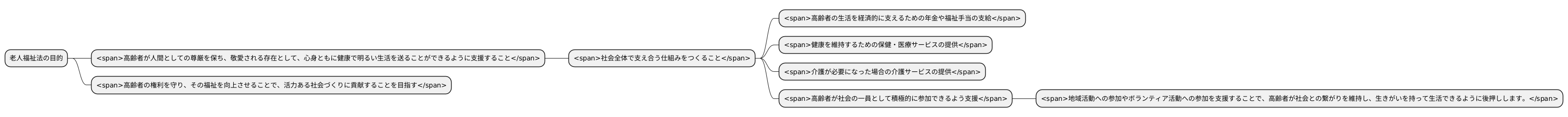

老人福祉法の目的

老人福祉法は、高齢者が人間としての尊厳を保ち、敬愛される存在として、心身ともに健康で明るい生活を送ることができるように支援することを目的としています。

誰もが歳を重ねるにつれて、身体機能の衰えや病気、そして経済的な不安など、様々な困難に直面する可能性があります。こうした困難に直面しても、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、社会全体で支え合う仕組みをつくることが、この法律の目指すところです。

具体的には、高齢者の生活を経済的に支えるための年金や福祉手当の支給、健康を維持するための保健・医療サービスの提供、そして介護が必要になった場合の介護サービスの提供など、様々な支援策が定められています。

また、高齢者が社会の一員として積極的に参加できるよう支援することも重要です。地域活動への参加やボランティア活動への参加を支援することで、高齢者が社会との繋がりを維持し、生きがいを持って生活できるように後押しします。

高齢化が進む現代社会において、誰もが安心して歳を重ね、豊かな生活を送ることができる社会を実現することは、私たち全体の課題です。老人福祉法は、高齢者の権利を守り、その福祉を向上させることで、活力ある社会づくりに貢献することを目指す、重要な法律なのです。

制定の背景と歴史

昭和三十八年、日本は高度経済成長の真っただ中にありましたが、一方で高齢化という新たな社会問題が姿を現し始めていました。 まだ社会保障制度が十分に整備されていなかった時代、高齢者の生活を支える仕組みの必要性が強く叫ばれるようになり、それに応える形で老人福祉法が制定されました。

制定当初、この法律は高齢者向けのあらゆる社会保障を一手に担う包括的なものでした。 年金制度も医療保障も介護支援も、全てこの法律の元にありました。まるで高齢者を守る大きな傘のような存在だったと言えるでしょう。 しかし時代は常に変化し続けます。 日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進み、それに伴い高齢者のニーズも多様化していきました。

高齢化の進展とともに、より専門的で充実した支援の必要性が高まり、医療は医療保険制度へ、介護は介護保険制度へと、それぞれ独立した制度として整備されていきました。まるで大きな傘から、それぞれに合わせた様々な形の傘が生まれてきたかのようです。 これらの新たな制度によって、医療や介護といった専門性の高い分野はより手厚い保障を受けることができるようになりました。

しかし、医療保険や介護保険ではカバーしきれない部分も当然ながら存在します。 例えば、高齢者の社会参加の促進や、生活相談支援、地域福祉の推進といった分野です。 老人福祉法は、これらの制度の隙間を埋める役割を担い、高齢者の生活の質の向上に貢献しています。制定当初の包括的な役割から、時代に合わせて変化を遂げながらも、高齢者の福祉を守る最後の砦として、今もなお重要な役割を果たし続けています。

| 時代背景 | 老人福祉法の役割 | 社会保障制度の変遷 |

|---|---|---|

| 高度経済成長期、高齢化の始まり、社会保障制度未整備 | 高齢者向けのあらゆる社会保障を一手に担う包括的な法律 | 老人福祉法が年金、医療、介護を含む全ての高齢者社会保障を包含 |

| 急速な高齢化の進展、高齢者のニーズの多様化 | 医療保険制度、介護保険制度の整備に伴い、役割を変化 | 医療は医療保険制度、介護は介護保険制度として独立 |

| 現代 | 医療保険や介護保険ではカバーしきれない部分を補完 (社会参加促進、生活相談、地域福祉など) | 老人福祉法は制度の隙間を埋め、高齢者の福祉を守る最後の砦 |

社会福祉六法との関連

高齢者福祉は、社会福祉の大切な柱の一つであり、社会福祉六法と呼ばれる重要な法律群と深く関わっています。この社会福祉六法には、生活に困窮する方を支える生活保護法、ひとり親家庭などを支える母子及び寡婦福祉法、身体に障がいのある方を支える身体障害者福祉法、知的障がいのある方を支える知的障害者福祉法、そして高齢者福祉を扱う老人福祉法、児童の福祉を守る児童福祉法が含まれます。これらの法律は、それぞれが異なる対象者を支援するものではありますが、互いに連携し合い、社会全体で困っている人を支えるための網の目のように機能しているのです。つまり、高齢者福祉だけを単独で考えるのではなく、他の福祉制度と協力し合うことで、よりきめ細やかな、そして効果的な支援を提供することが可能となるのです。

例えば、高齢でありながら経済的に困窮している方には、老人福祉法に基づくサービスだけでなく、生活保護法による支援も必要となるでしょう。また、身体に障がいのある高齢者の方には、老人福祉法と身体障害者福祉法の両方の制度を組み合わせた支援が必要となります。このように、様々な状況にある高齢者の方々に対して、適切な支援を提供するためには、社会福祉六法全体を理解し、それぞれの法律の役割と連携について理解することが不可欠です。

社会福祉六法は、すべての人が人としての尊厳を保ちながら、安心して暮らせる社会を実現するための基礎となるものです。高齢者福祉もその重要な一部として、他の福祉制度と密接に連携しながら、高齢者の方々が地域社会で安心して生活し、社会参加を通して生きがいを感じられるよう、支えていく役割を担っています。高齢化が進む現代社会において、社会福祉六法の重要性はますます高まっており、これらの法律を理解し、活用していくことが、高齢者福祉の質を高める鍵となるでしょう。

| 法律名 | 対象者 | 概要 |

|---|---|---|

| 生活保護法 | 生活に困窮する方 | 生活の困窮者を支援 |

| 母子及び寡婦福祉法 | ひとり親家庭など | ひとり親家庭などを支援 |

| 身体障害者福祉法 | 身体に障がいのある方 | 身体障害者を支援 |

| 知的障害者福祉法 | 知的障がいのある方 | 知的障害者を支援 |

| 老人福祉法 | 高齢者 | 高齢者を支援 |

| 児童福祉法 | 児童 | 児童を支援 |

老人保健法と介護保険法との関係

年を重ねるにつれて、医療や介護を必要とする方が増えてきました。それに伴い、国全体で医療や介護にかかる費用が増え、社会保障制度への負担が大きくなってきたのです。そこで、昭和五十七年(1982年)に老人保健法(高齢者の医療の確保に関する法律)が作られました。この法律のおかげで、高齢の方々も安心して医療を受けられるようになりました。

しかし、医療だけでなく、日常生活で介護が必要な方も多くいらっしゃいます。そこで、平成九年(1997年)には介護保険法が作られました。この法律によって、介護が必要な高齢の方々への様々なサービスが充実し、在宅での生活を支える仕組みが整えられてきました。

実は、これらの法律ができる前から、高齢者の福祉を支える法律として老人福祉法がありました。この法律は、高齢者の方々が必要とする様々なサービスを定めたものでした。しかし、老人保健法や介護保険法ができたことで、老人福祉法の役割も見直されることになりました。医療や介護に関する部分は、それぞれ老人保健法と介護保険法が担うことになり、老人福祉法はそれ以外の福祉サービスに力を入れるようになったのです。例えば、地域での交流の場づくりや、趣味活動の支援などが挙げられます。

もちろん、医療保険や介護保険だけではカバーできない部分もあります。そのような場合には、引き続き老人福祉法に基づいたサービスが提供されています。例えば、生活に困窮している高齢者の方への生活保護の支給や、高齢者施設への入所支援などが挙げられます。

このように、老人保健法、介護保険法、そして老人福祉法、それぞれの法律が役割を分担し、連携しながら、高齢者の様々なニーズに対応することで、切れ目のない支援体制が作られています。高齢者が安心して暮らせる社会を作るためには、これらの法律を理解し、上手に活用していくことが大切です。

| 法律名 | 制定年 | 主な役割 | 対象 |

|---|---|---|---|

| 老人福祉法 | 制定年記載なし | 高齢者の福祉サービス全般 (医療・介護以外のサービスに重点) 例:地域交流の場づくり、趣味活動支援、生活保護、高齢者施設入所支援 |

高齢者 |

| 老人保健法 (高齢者の医療の確保に関する法律) |

昭和57年(1982年) | 高齢者の医療確保 | 高齢者 |

| 介護保険法 | 平成9年(1997年) | 介護が必要な高齢者へのサービス提供、在宅生活支援 | 介護が必要な高齢者 |

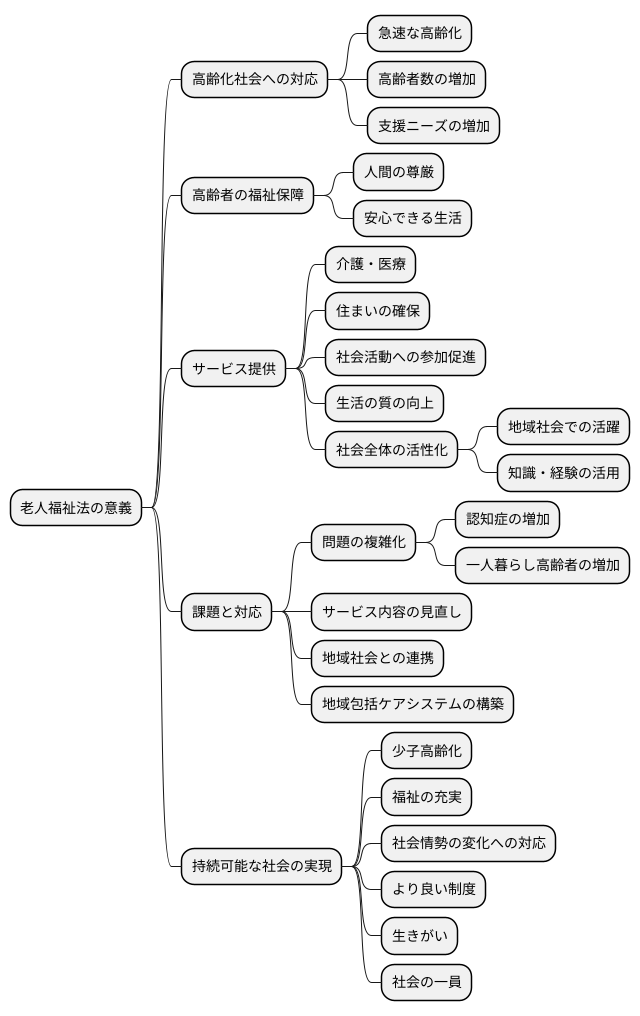

現代社会における老人福祉法の意義

急速に進む高齢化によって、日本はかつてないほどの高齢社会を迎えています。高齢者の数は増え続け、それに伴い、生活の様々な場面で支えを必要とする人々も増加しています。このような状況下で、高齢者の福祉を保障するための法律である老人福祉法の意義は、これまで以上に大きくなっています。

老人福祉法は、高齢者が人間としての尊厳を保ちながら、安心して生活を送れる社会の実現を目指しています。この法律に基づき、介護や医療といった直接的な支援だけでなく、住まいの確保や社会活動への参加促進など、多岐にわたるサービスが提供されています。これらのサービスは、高齢者の生活の質を高めるだけでなく、社会全体を活性化させる力にもなります。高齢者が地域社会で活躍し、様々な人と交流を持つことは、地域社会の活力につながります。また、高齢者の豊富な知識や経験を生かすことで、社会全体の発展にも貢献することができます。

しかし、高齢者の抱える問題は複雑化しており、単にサービスを提供するだけでは十分ではありません。例えば、認知症の人の増加や、一人暮らしの高齢者の増加など、新たな課題も生まれています。そのため、老人福祉法に基づくサービス内容を常に現状に合わせ見直す必要があります。また、地域社会との連携を強化し、高齢者を支える地域包括ケアシステムの構築も重要です。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、行政、医療機関、介護事業者、地域住民が一体となって支える仕組みが必要です。

少子高齢化が加速する中で、持続可能な社会を実現するためには、高齢者の福祉を充実させることが不可欠です。老人福祉法は、その基盤となる重要な法律であり、今後の社会情勢の変化に対応しながら、より良い制度へと発展させていく必要があります。高齢者が生きがいを感じ、社会の一員として活躍できる社会を築くことが、私たちの未来を明るくするのです。

今後の展望と課題

これからの社会は、ますます高齢化が進み、医療の技術も進歩し、社会保障のしくみも変わっていきます。高齢者をとりまく環境は、常に変化していくため、老人福祉の法律も、時代の変化に合わせて見直し、より良い制度にしていく必要があります。

今後、自宅で介護を受けたいという人が増え、認知症の高齢者も増えると予想されます。そのため、これらの課題に対応できるよう、介護などのサービスを提供できる体制を整えることが大切です。たとえば、自宅での介護を支えるための訪問介護サービスの拡充や、認知症の方が安心して過ごせるグループホームの整備などが挙げられます。また、介護をする人の負担を軽くするための、介護ロボットの活用なども検討していく必要があるでしょう。

高齢者の望みは様々なので、地域社会とのつながりをより強くし、医師や看護師、介護福祉士、ケアマネジャーなど、様々な専門職が協力して対応していく必要があります。例えば、地域住民が参加する見守り活動の活性化や、多職種が連携して高齢者を支えるための地域包括ケアシステムの構築などが重要です。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、行政や地域包括支援センター、医療機関、介護事業所などが協力し、包括的な支援体制を作ることが求められます。

誰もが安心して年を重ねられる社会を実現するために、国や地方自治体、そして私たち一人ひとりが、高齢者の生活を支える仕組みづくりに取り組んでいく必要があります。高齢者の声に耳を傾け、常に制度やサービスの改善を図り、継続的に努力していくことが大切です。

| 課題 | 対策 | 関係者 |

|---|---|---|

| 高齢化の進展、在宅介護希望の増加、認知症高齢者の増加 | 訪問介護サービスの拡充、グループホームの整備、介護ロボットの活用 | 介護サービス提供者 |

| 高齢者の多様なニーズ | 地域社会との連携強化、多職種連携(医師、看護師、介護福祉士、ケアマネジャー等)、地域包括ケアシステムの構築、地域住民による見守り活動 | 医師、看護師、介護福祉士、ケアマネジャー、地域住民、行政、地域包括支援センター、医療機関、介護事業所 |

| 高齢者の生活支援 | 包括的な支援体制の構築、制度やサービスの継続的な改善 | 国、地方自治体、個人 |