要支援認定:その意義と支援

介護を学びたい

先生、「要支援認定」って、何ですか?「要介護認定」とどう違うんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。「要支援認定」と「要介護認定」はどちらも、日常生活に手助けが必要な方を対象とした制度です。違いは、必要とする手助けの程度です。「要介護認定」は、入浴や食事など、比較的重い手助けが必要な方に認定されます。「要支援認定」は、「要介護認定」より軽い手助けが必要な方に認定されます。

介護を学びたい

なるほど。つまり、「要支援認定」の方は、「要介護認定」の方より、自立した生活を送れているということですか?

介護の研究家

そうです。要支援認定を受けた方は、介護予防サービスを利用することで、なるべく自立した生活を続けられるように支援を受けることができます。要介護状態にならないように予防するための認定と考えてもらうと分かりやすいかもしれませんね。

要支援認定とは。

『要支援認定』という言葉について説明します。介護が必要かどうかを判断する『要介護認定』の中で、日常生活で少しの手助けが必要だと認められた状態のことです。

要支援認定とは

要支援認定とは、介護保険制度の中で、日常生活を送る上で少しの手助けが必要な状態の方に与えられる認定のことです。比較的軽い支援が必要な方が対象となります。要介護認定よりも軽い状態とされており、要介護状態になる前の段階と捉えることができます。

要支援認定には、要支援1と要支援2の二つの段階があります。要支援2の方が要支援1よりも、日常生活でより多くの支援が必要な状態です。どちらの段階に該当するかは、心身の状況や日常生活動作の能力などを総合的に判断して決定されます。

要支援認定を受けると、ケアプランと呼ばれる、一人ひとりに合わせた支援計画を作成してもらうことができます。このケアプランに基づいて、訪問介護(自宅に介護職員が来て支援を行うサービス)や通所介護(日帰りで施設に通い、食事や入浴などの支援を受けるサービス)といった様々な介護サービスを利用することができます。また、住宅改修(手すりの設置など、自宅をより暮らしやすくするための改修)や福祉用具(車いすや歩行器など)の購入費用に対して、補助を受けることも可能です。

これらのサービスを利用することで、日常生活の自立を支援し、より質の高い生活を送ることができるようサポートされます。また、要支援認定は、介護が必要な状態になることを防ぐ役割も担っています。早めに支援を受けることで、心身の機能の低下を防ぎ、健康な状態で長く生活を送ることに繋がります。

要支援認定の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行うことができます。申請は、ご本人だけでなく、ご家族が行うことも可能です。日常生活で少しでも不安を感じたら、まずは気軽に相談してみることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 日常生活を送る上で少しの手助けが必要な方(比較的軽い支援が必要な方) |

| 段階 | 要支援1、要支援2の2段階(要支援2の方がより多くの支援が必要) |

| 認定の効果 | ケアプラン作成、訪問介護、通所介護、住宅改修、福祉用具購入補助など |

| 目的 | 日常生活の自立支援、生活の質の向上、介護が必要な状態の予防 |

| 申請窓口 | 市区町村の窓口(本人または家族が申請可能) |

認定の基準

要支援認定は、日常生活を送る上でどの程度の手助けが必要かを判断し、必要なサービスにつなげるための大切な手続きです。認定を受けるには、日常生活における様々な動作や活動について、どの程度自立して行えるかを評価する必要があります。

評価の項目には、食事、入浴、排泄、移動といった基本的な動作が含まれます。これらは日常生活を送る上で欠かせない動作であり、どれくらい自分一人で行えるかが重要な判断基準となります。また、家事、金銭の管理、外出といった、社会生活を送る上で必要な活動についても評価の対象となります。これらの活動は、地域社会とのつながりを維持する上で重要であり、自立した生活を送る上で欠かせません。

これらの評価項目に基づき、要支援1または要支援2のいずれかの段階に認定されます。要支援1は、身の回りのことはおおむね自分一人で行えますが、一部に手助けが必要な状態です。例えば、食事の準備は一人で行えますが、入浴には介助が必要となる場合などが該当します。要支援2は、要支援1よりも多くの手助けが必要な状態で、日常生活の多くの場面で介助が必要となります。例えば、食事、着替え、トイレなど、日常生活の多くの場面で介助が必要な場合などが該当します。

認定の際には、本人や家族からの聞き取り調査や、主治医の意見書なども参考にされます。日常生活の様子を詳しく正確に伝えることで、適切な認定を受けることができます。そのため、日頃の様子を具体的に記録しておくなど、準備をしておくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 要支援認定の目的 | 日常生活に必要なサービスにつなげるための手続き |

| 認定基準 | 日常生活における様々な動作や活動の自立度 |

| 評価項目 |

|

| 要支援1 | 身の回りのことはおおむね自立しているが、一部に手助けが必要な状態 (例: 入浴の介助) |

| 要支援2 | 要支援1よりも多くの手助けが必要な状態 (例: 食事、着替え、トイレの介助) |

| 認定方法 | 聞き取り調査、主治医の意見書等 |

利用できるサービス

要支援認定を受けると、様々なサービスを利用できるようになります。これらのサービスは、日常生活を支え、自立を促すことを目的としています。利用できるサービスの種類は多岐にわたり、一人ひとりの状態や希望に合わせたサービスを選択できることが大きな特徴です。

代表的なサービスとして、訪問介護があります。訪問介護では、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴や食事、排泄の介助といった日常生活の支援を行います。家事の援助なども含まれるため、身体的な負担を軽減し、安心して自宅で生活を送る助けとなります。

通所介護は、日帰りで施設に通い、入浴や食事、機能訓練、レクリエーションなど様々なサービスを受けることができます。他の利用者との交流を通して、社会的な孤立を防ぎ、心身ともに健康な状態を維持することに役立ちます。

短期入所生活介護は、短期間施設に宿泊し、介護サービスを受けることができます。家族の介護負担を軽減したり、利用者の一時的な体調変化に対応したりする際に利用されます。

福祉用具貸与では、車椅子や歩行器、特殊寝台などの福祉用具をレンタルすることができます。これらの用具を活用することで、日常生活における動作が楽になり、自立した生活を送りやすくなります。

住宅改修は、手すりの設置や段差の解消、浴室の改修など、住宅の改修費用の一部が補助される制度です。住環境を改善することで、転倒などの事故を予防し、安全で快適な生活を送ることができます。

これらのサービスは、ケアプランに基づいて提供されます。ケアプランとは、利用者の状態や希望、課題を踏まえて作成される、いわば個別支援計画です。ケアマネジャーが中心となって、利用者や家族と相談しながら、最適なサービス内容を決定します。そのため、まずはケアマネジャーに相談し、必要なサービスについて話し合うことが大切です。

| サービスの種類 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・食事・排泄の介助、家事援助などを行う | 身体的負担の軽減、自宅での安心した生活 |

| 通所介護 | 日帰りで施設に通い、入浴・食事・機能訓練・レクリエーションなどを受ける | 社会的な孤立の防止、心身の健康維持 |

| 短期入所生活介護 | 短期間施設に宿泊し、介護サービスを受ける | 家族の介護負担軽減、利用者の一時的な体調変化への対応 |

| 福祉用具貸与 | 車椅子、歩行器、特殊寝台などの福祉用具をレンタル | 日常生活における動作の補助、自立した生活 |

| 住宅改修 | 手すりの設置、段差の解消、浴室の改修などの費用の一部補助 | 転倒などの事故予防、安全で快適な生活 |

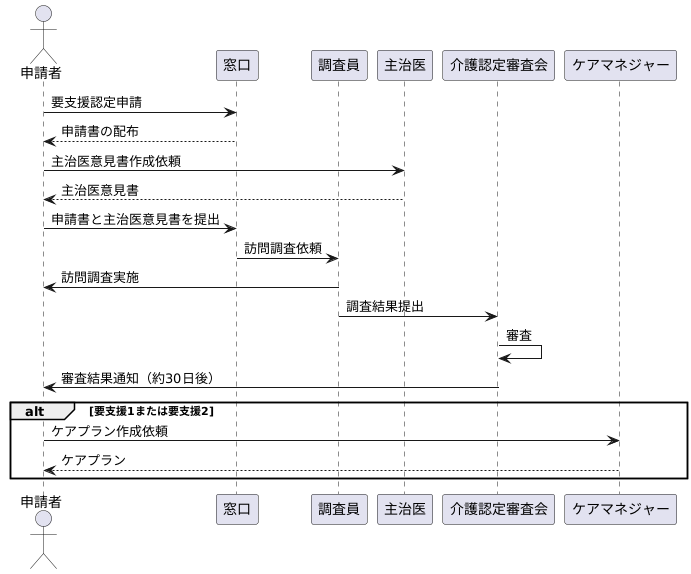

申請の手続き

要支援認定を受けるには、まずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請を行う必要があります。窓口は、市役所や区役所、町村役場などに設置されています。

申請に必要な書類は、主に申請書と主治医意見書です。申請書は、窓口で直接受け取るか、市区町村のホームページから印刷することができます。主治医意見書の作成は、かかりつけのお医者様にお願いしてください。日常生活の様子や健康状態について、詳しく書いてもらう必要があります。

申請が受理されると、市区町村から委託された調査員がご自宅に訪問調査に伺います。調査では、日常生活における動作や認知機能の状態などを確認させていただきます。具体的には、食事や入浴、着替え、トイレの使用、家事、移動など、日常生活でどの程度自立して行えるか、また、記憶力や判断力などについて質問されますので、ありのままをお答えください。

訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が要支援認定の要否を審査します。審査会は、医師や保健師、介護の専門家などで構成され、公平な立場で審査を行います。

審査結果は、およそ30日後に市区町村から書面で通知されます。要支援1または要支援2と認定された場合は、ケアマネジャーと呼ばれる介護支援専門員に相談して、ケアプランを作成します。ケアプランには、利用する介護サービスの種類や回数などが記載されます。ケアプランに基づいて、必要なサービスの利用を開始することができます。

なお、状態が緊急を要する場合は、特例的な対応がとられることもあります。お困りの際は、ご遠慮なくお住まいの市区町村の窓口にご相談ください。担当者が丁寧に対応いたします。

更新の手続き

要支援認定を受けている方の認定期間は、原則として6ヶ月です。認定の有効期限が近づくと、お住まいの市区町村から更新手続きの案内が送られてきますので、ご確認ください。この更新手続きは、初めて要支援認定を申請した時とほぼ同じ手順で行います。

更新手続きを行うにあたり、現在の心身の状態や生活状況などを改めて確認するため、市区町村の職員や委託を受けた介護支援専門員による訪問調査が行われます。自宅に訪問し、直接お話を伺うことで、現在の状況を詳しく把握します。

この訪問調査の結果によって、要支援1から要支援2へ、あるいは要支援2から要支援1へと区分が変更される場合があります。また、介護が必要な状態になったと判断された場合は、要介護認定へと変更される場合もあります。逆に、前回と変わらず日常生活に大きな支障がないと判断された場合は、引き続き同じ要支援区分で認定されることもあります。

更新手続きを行わないと、これまで利用していた介護サービスの利用が継続できなくなってしまいますので、くれぐれもご注意ください。案内が届いたら、有効期限内に必ず手続きを行いましょう。

更新手続きについてご不明な点や不安なことがございましたら、お住まいの市区町村の窓口、もしくは地域包括支援センターにご相談されることをお勧めします。相談することで疑問を解消し、スムーズに手続きを進めることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 認定期間 | 原則として6ヶ月 |

| 更新手続き | 有効期限前に市区町村から案内が届く。 初回申請時とほぼ同じ手順。 |

| 訪問調査 | 市区町村職員または介護支援専門員が自宅訪問。 心身の状態、生活状況などを確認。 |

| 区分変更の可能性 | 要支援1↔要支援2の変更 要支援→要介護認定への変更 現状維持 |

| 手続き不履行時の影響 | 介護サービスの利用継続不可 |

| 相談窓口 | 市区町村窓口、地域包括支援センター |

まとめ

高齢化が進む現代において、「要支援」認定は、介護が必要となる前の段階で支援を受けられる大切な制度です。日常生活にちょっとした不便や不安を感じ始めた時、まだ介護保険の「要介護」認定を受けるほどではないけれど、このままでは将来介護が必要になるかもしれない、と感じている方々にこそ、この制度の利用をおすすめします。

要支援認定を受けることで、様々なサービスを利用できるようになります。例えば、自宅での生活を維持するための運動器の機能向上トレーニングや、栄養改善のための食事指導、また、転倒予防のための住宅改修の助言なども受けられます。これらのサービスを通じて、今の状態を維持し、将来の介護予防に繋げることを目指します。また、要支援状態と認定されると、介護保険のサービスを利用する際に、費用の負担が軽減されるというメリットもあります。

要支援認定は、「要支援1」と「要支援2」の2段階に分かれています。日常生活動作の状況などから、どの程度の支援が必要かによって区分されます。例えば、一人で外出するのが不安になってきた、家事の一部に負担を感じるようになってきた、といった場合に、要支援の認定を受けることができます。これらの状態をそのままにしておくと、日常生活の自立度が低下し、将来的に介護が必要な状態になってしまう可能性があります。要支援認定を受けることで、早いうちから適切な支援を受け、状態の悪化を予防することに繋がります。

要支援認定を受けるためには、まず市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談してみましょう。これらの窓口では、要支援認定の申請手続きや、利用できるサービス内容、費用のことなど、様々な相談に応じてくれます。また、地域包括支援センターでは、介護予防ケアマネジメントというサービスを提供しています。これは、ケアマネージャーと呼ばれる専門家が、利用者の状況に合わせて適切なケアプランを作成し、サービスの利用を支援するものです。自分自身や家族が、将来介護が必要になった際に、安心して生活を送れるように、今のうちから要支援認定制度について理解を深めておき、必要な情報を集め、準備を進めておくことが大切です。