介護予防に役立つ福祉用具の購入

介護を学びたい

先生、「介護予防福祉用具購入」って、どんなものですか?

介護の研究家

いい質問だね。「介護予防福祉用具購入」とは、要支援1や2と認定された高齢者の方が、生活をより良くするために、車いすや介護用ベッドなどを買うことができるサービスだよ。費用の一部を市区町村が負担してくれるんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、「介護」と「予防」って言葉が入っているのが少し confusing です。「介護」が必要な状態ではないけど、そうならないように「予防」するためのものってことですか?

介護の研究家

その通り!まだ介護が必要な状態ではないけれど、これらの用具を使うことで、少しでも楽に生活してもらい、将来介護が必要になることを予防するのが目的なんだ。だから「介護予防」って言葉が使われているんだよ。

介護予防福祉用具購入とは。

『介護を予防するための福祉用具の購入』について説明します。これは、介護が必要となる可能性がある高齢者(要支援1~2と認定された方)が、福祉用具を購入する際に利用できるサービスです。車いすや介護用のベッドなどを買うことができます。購入にかかる費用は、市区町村や販売店によって違います。

利用対象者

この制度は、高齢者が住み慣れた自宅で、自立した生活を続けられるように支援することを目的としています。支援が必要となる状態になる前に、早めの対策を行うことで、介護が必要な状態になることを防ぎ、健康寿命を延ばすことを目指しています。

利用できるのは、要支援1または要支援2と認定された高齢者の方です。介護が必要な状態になってしまった方(要介護認定を受けている方)は、この制度の対象ではありませんので、ご注意ください。介護が必要な状態になってしまった方は、他の介護保険サービスを利用することができます。

要支援の認定を受けるには、お住まいの市区町村の窓口に申請する必要があります。申請後、訪問調査や審査を経て、要支援1または要支援2の認定が下されます。ご自身の認定状況が不明な場合や、申請方法について詳しく知りたい場合も、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。担当者が親切丁寧に説明し、必要な手続きを案内してくれます。

この制度を利用することで、手すりや歩行器、杖などの福祉用具を購入する際の費用の一部が補助されます。これらの福祉用具を活用することで、日常生活動作の負担を軽減し、転倒などのリスクを減らすことができます。また、ご自身の状況に合った福祉用具を選ぶことで、より安全で快適な生活を送ることが可能になります。福祉用具の種類や選び方についても、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどで相談することができますので、お気軽にご相談ください。

この制度は、高齢者がいつまでも元気に、自分らしく生活できる社会を実現するために重要な役割を担っています。制度を適切に利用することで、高齢者の生活の質を高め、住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりに繋がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 高齢者が住み慣れた自宅で、自立した生活を続けられるように支援すること。介護が必要な状態になることを防ぎ、健康寿命を延ばすこと。 |

| 対象者 | 要支援1または要支援2と認定された高齢者 |

| 対象外 | 要介護認定を受けている方 |

| 申請方法 | お住まいの市区町村の窓口に申請 |

| 支援内容 | 手すり、歩行器、杖などの福祉用具購入費用の一部補助 |

| 効果 | 日常生活動作の負担軽減、転倒リスクの減少、安全で快適な生活 |

| 相談窓口 | 市区町村の窓口、地域包括支援センター |

| 役割 | 高齢者がいつまでも元気に、自分らしく生活できる社会の実現 |

購入できる用具の種類

介護保険制度を利用して購入できる福祉用具は、利用者の日常生活を支え、自立を促すための様々な用具が含まれています。大きく分けて、歩行関連、移動関連、入浴関連、排泄関連、食事関連、そして体位変換関連などの種類があります。

歩行関連の用具では、杖は屋内外の歩行を安定させるために使われ、素材や形状も多様です。一本杖、多点杖など、利用者の状態に合わせて選ぶことができます。歩行器は、より多くの支えが必要な場合に用いられ、歩行の負担を軽減します。

移動関連の用具としては、車椅子があります。自走式や介助式など、利用者の身体機能や生活環境に合わせて選ぶことができます。また、電動カートは、屋外での移動を容易にし、行動範囲を広げるのに役立ちます。

入浴関連の用具には、浴槽台や浴槽用手すりがあります。浴槽台は、浴槽への出入りを安全に行うためのものです。浴槽用手すりは、浴槽内で体を支えることで転倒を防ぎます。また、シャワーチェアは、立ったままシャワーを浴びることが難しい場合に利用されます。

排泄関連の用具としては、ポータブルトイレがあります。寝室や居間など、トイレまでの移動が困難な場合に便利です。

食事関連の用具では、自助食器などがあります。握力の低下や手の震えがある場合でも、食事をしやすいように工夫されています。

体位変換関連の用具には、介護用ベッドがあります。電動で背もたれや脚部の角度を調整できるため、寝たきりの方の床ずれ予防や、起き上がりを楽にするのに役立ちます。

これらの福祉用具は、利用者の状態に合わせて適切に選ぶことが重要です。そのため、福祉用具専門相談員に相談し、個々の状況に最適な用具を選ぶことをお勧めします。専門相談員は、利用者の身体状況や生活環境を考慮し、最適な用具の選定や使用方法の指導を行います。

| 種類 | 用具 | 説明 |

|---|---|---|

| 歩行関連 | 杖 | 屋内外の歩行を安定させる。一本杖、多点杖など。 |

| 歩行器 | より多くの支えが必要な場合に用いられ、歩行の負担を軽減。 | |

| 移動関連 | 車椅子 | 自走式や介助式など。 |

| 電動カート | 屋外での移動を容易にし、行動範囲を広げる。 | |

| 入浴関連 | 浴槽台 | 浴槽への出入りを安全に行う。 |

| 浴槽用手すり | 浴槽内で体を支え、転倒を防ぐ。 | |

| シャワーチェア | 立ったままシャワーを浴びることが難しい場合に利用。 | |

| 排泄関連 | ポータブルトイレ | 寝室や居間など、トイレまでの移動が困難な場合に便利。 |

| 食事関連 | 自助食器 | 握力の低下や手の震えがある場合でも、食事をしやすいように工夫。 |

| 体位変換関連 | 介護用ベッド | 電動で背もたれや脚部の角度を調整。床ずれ予防や起き上がりを楽にする。 |

購入費用の負担

福祉用具の購入を考えている場合、費用面が気になる方も多いでしょう。確かに福祉用具には様々な種類があり、費用もそれぞれ異なります。しかし、多くの場合、市区町村から補助金を受けることができるため、全額を自己負担する必要はありません。

補助金の額は、お住まいの市区町村によって異なります。また、購入する福祉用具の種類によっても補助額が変わってきます。例えば、車椅子や電動ベッドのような高額な用具の場合は、補助額が大きくなる傾向があります。一方、杖や歩行器など比較的安価な用具の場合は、補助額が少額になる場合もあります。さらに、利用者の所得水準によっても補助額が変わる場合があります。所得が低い方ほど、より多くの補助を受けられる可能性が高くなります。

また、福祉用具を購入する販売店やサービス事業者によっても、自己負担額が変わる可能性があります。複数の販売店や事業者を比較検討し、費用やサービス内容を確認することも重要です。そのため、福祉用具の購入を検討する際には、まずお住まいの市区町村の窓口に相談することをお勧めします。窓口では、利用できる補助制度や申請手続き、必要な書類などについて詳しく説明を受けることができます。また、介護保険の認定を受けている方は、ケアマネージャーに相談することで、適切な福祉用具の選定や費用に関するアドバイスを受けることができます。

購入費用について事前にしっかりと把握しておくことで、安心して必要な福祉用具を手に入れ、快適な生活を送ることができます。費用の心配をせずに、自分に合った福祉用具を選んでいきましょう。

| 福祉用具購入費用の補助金 | 詳細 |

|---|---|

| 補助金の有無 | 多くの場合、市区町村から補助金を受けることができる。全額自己負担の必要はない。 |

| 補助金額の変動要因 | 市区町村、福祉用具の種類、利用者の所得水準によって異なる。

|

| 販売店・事業者の影響 | 販売店やサービス事業者によっても自己負担額が変わる可能性がある。複数の事業者を比較検討することが重要。 |

| 相談窓口 |

|

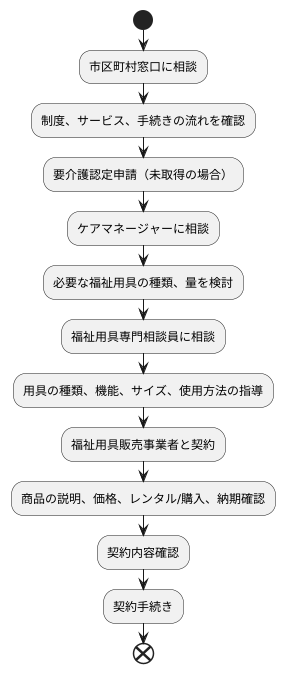

購入の手続き

福祉用具の購入は、まずお住まいの市区町村の窓口に相談することから始めましょう。窓口では、利用できる制度やサービス、手続きの流れなどについて、詳しく教えてもらえます。介護保険の適用を受けるためには、要介護認定を受けている必要があります。まだ認定を受けていない場合は、窓口で申請手続きについて確認しましょう。

次に、ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談し、どのような福祉用具が必要か、どのくらいの量が必要かを一緒に考えましょう。ケアマネージャーは、利用者の心身の状態や生活環境、希望などを考慮しながら、最適なケアプランを作成してくれます。福祉用具の選定についても、専門的なアドバイスを受けることができます。

福祉用具を選ぶ際には、福祉用具専門相談員に相談することも重要です。福祉用具専門相談員は、利用者の身体状況や生活の癖に合った用具の種類、機能、サイズなどを適切に選定し、使用方法についても丁寧に指導してくれます。例えば、車いすを選ぶ際には、利用者の身長や体重、障害の程度、生活環境などを考慮し、最適な車いすを選んでくれます。また、クッションや背もたれなどの付属品についても、適切なものを選んでくれます。

福祉用具の種類や数量が決まったら、福祉用具の販売事業者と契約を結びます。販売事業者からは、商品の説明や価格、レンタルか購入かの選択、納期などについて、詳しい説明を受けられます。疑問点や不安なことは、遠慮なく質問しましょう。契約内容をよく確認してから、契約手続きを進めましょう。

購入の手続きの流れや必要な書類は、市区町村や事業者によって異なる場合があります。わからないことや困ったことがあれば、市区町村の窓口やケアマネージャー、福祉用具専門相談員、販売事業者などに相談しましょう。事前に確認することで、スムーズに手続きを進めることができます。

利用上の注意点

介護予防福祉用具購入サービスは、要支援認定を受けた方の自立した生活を支え、介護が必要となるのを防ぐことを目的としています。このサービスを利用して福祉用具を購入する際には、いくつか注意すべき点があります。

まず、購入できる用具は、日常生活動作を楽にする、あるいは安全に行えるようにするためのものに限られます。例えば、歩行を補助する杖や、入浴を安全に行うための手すり、椅子からの立ち上がりを助ける手すりなどが該当します。趣味のための道具や嗜好品、例えば、ゴルフクラブや絵画道具などは、このサービスで購入することはできません。日常生活の支援に直接繋がる用具のみが対象となりますので、購入前にしっかりと確認しましょう。

次に、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員との事前の相談が非常に重要です。ご自身の身体状況や生活環境、そして改善したい点などを詳しく伝え、専門家のアドバイスを受けながら、本当に必要な用具を選びましょう。例えば、杖が必要な場合でも、その方の身体状況によって適切な種類や長さが異なります。専門家は、利用者の状態に合った最適な用具を提案してくれます。安易に自分で判断して購入するのではなく、専門家と相談することで、より効果的に日常生活の自立を支援し、介護予防に繋げることができます。また、福祉用具にはそれぞれ特徴や使い方があります。専門家から適切な使い方や注意点などの説明を受けることで、安全にそして有効に用具を活用することができます。

介護予防福祉用具購入サービスを正しく理解し、適切な用具を選ぶことで、より快適で安全な生活を送ることができるようになります。疑問点があれば、遠慮なくケアマネージャーや福祉用具専門相談員に相談しましょう。

| サービス名 | 目的 | 対象者 | 購入可能な用具 | 購入時の注意点 | 相談窓口 |

|---|---|---|---|---|---|

| 介護予防福祉用具購入サービス | 要支援認定を受けた方の自立した生活を支え、介護が必要となるのを防ぐ | 要支援認定を受けた方 | 日常生活動作を楽にする、あるいは安全に行えるようにするためのもの(杖、入浴用手すり、立ち上がり補助用手すりなど) ※趣味のための道具や嗜好品は対象外 |

ケアマネージャーや福祉用具専門相談員との事前の相談が必要 専門家のアドバイスを受け、自身の身体状況や生活環境に合った用具を選ぶ 適切な使い方や注意点などの説明を受ける |

ケアマネージャー 福祉用具専門相談員 |

福祉用具の効果的な活用

福祉用具は、高齢者の生活の質を高め、自立した生活を送るためのかけがえのない道具です。適切に使用することで、身体機能の維持・向上だけでなく、精神的なゆとりも生まれるなど、様々な効果が期待できます。

例えば、歩行が困難な方が歩行器や杖を使うことで、転倒の危険性を減らし、安全に移動できるようになります。自分の力で歩けるという自信は、活動範囲を広げ、社会とのつながりを保つことにもつながります。また、車椅子は長距離の移動を楽にし、外出の機会を増やすことで、気分転換や社会参加を促します。

介護ベッドは、寝起きや体位変換を楽にするだけでなく、質の高い睡眠を得るためにも役立ちます。良質な睡眠は、日中の活動性を高め、心身の健康維持に繋がります。

入浴補助用具も、安全に入浴できるようになり、清潔を保つことができます。清潔で快適な状態は、感染症予防にもつながり、健康寿命の延伸にも貢献します。

福祉用具は種類も豊富で、それぞれの状態に合った用具を選ぶことが重要です。福祉用具専門相談員は、利用者の身体状況や生活環境などを考慮し、最適な用具の選定や調整、使用方法の指導などを行います。購入した後も、使用方法や日々の手入れ、修理など、困ったことがあれば気軽に相談してみましょう。福祉用具を正しく使い続けることで、より大きな効果が得られ、生き生きとした生活を送る助けとなります。

| 福祉用具 | 効果 | 生活の質への影響 |

|---|---|---|

| 歩行器、杖 | 転倒防止、安全な移動 | 活動範囲の拡大、社会参加、自信向上 |

| 車椅子 | 長距離移動の負担軽減、外出機会の増加 | 気分転換、社会参加 |

| 介護ベッド | 寝起きや体位変換の補助、質の高い睡眠 | 日中の活動性向上、心身の健康維持 |

| 入浴補助用具 | 安全な入浴、清潔保持 | 感染症予防、健康寿命の延伸 |