介護予防:地域で支える健康寿命

介護を学びたい

先生、「一般介護予防事業」って、介護が必要な人向けのことですよね?でも、予防って書いてあるのがよく分かりません。介護が必要な人が予防するってどういうことですか?

介護の研究家

良い質問だね。確かに少し分かりにくいね。「一般介護予防事業」は、まだ介護が必要ではないけれど、将来介護が必要になる可能性のある人たちのための事業なんだ。つまり、要介護状態になることを予防するための事業だよ。

介護を学びたい

あ、なるほど。将来、介護が必要にならないようにするための事業なんですね。でも、具体的にどんなことをするんですか?

介護の研究家

地域で運動教室や健康教室を開いたり、栄養指導をしたり、家での生活を支えるためのサービスを提供したりするんだ。そうすることで、健康を維持して、なるべく長く自分の力で生活できるように支援するんだよ。

一般介護予防事業とは。

『一般介護予防事業』とは、介護が必要となる可能性のある方を対象に、市町村が実施する事業や地域での助け合い、民間のサービスを充実させることで、参加者や活動の場が継続的に増えていくような地域づくりを目指すものです。また、地域でリハビリテーションの専門家などを活用した、自分の力で生活できるような支援の取り組みを進めることで、介護が必要な状態になることを防ぎます。さらに、介護が必要な状態になったとしても、地域で生きがいを感じながら役割を持って生活できるよう支援する事業です。

介護予防とは

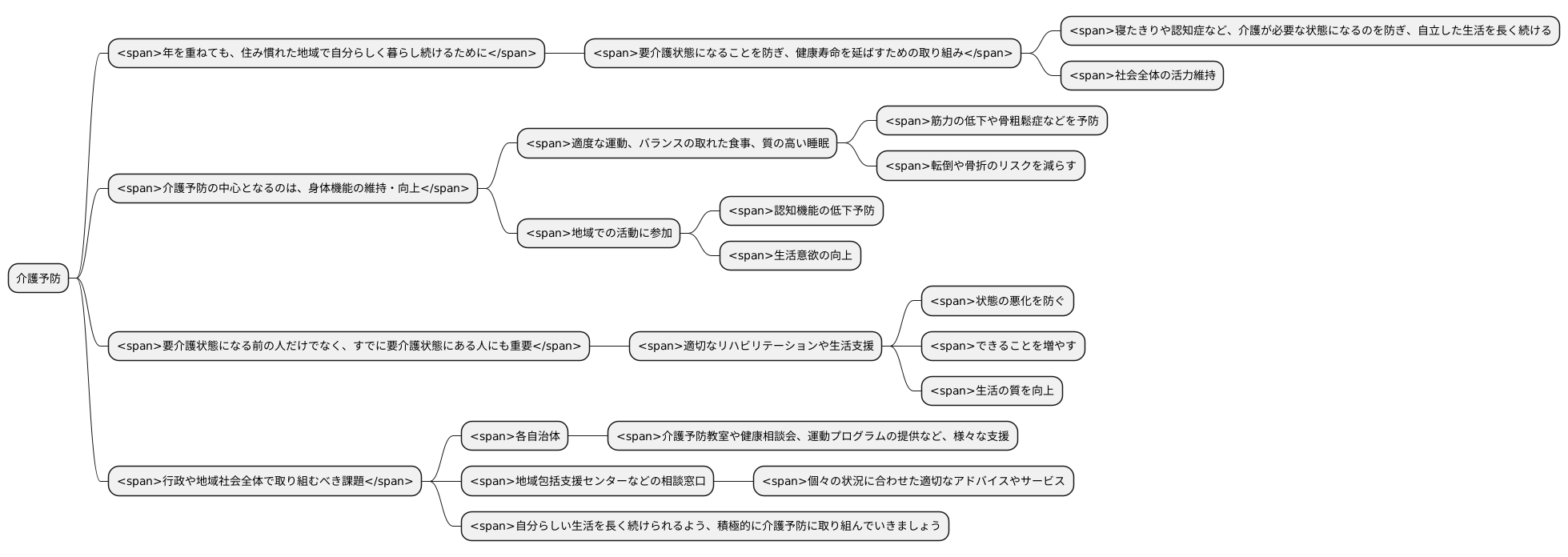

年を重ねても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、とても大切なのが介護予防です。介護予防とは、要介護状態になることを防ぎ、健康寿命を延ばすための取り組みのことを指します。高齢化が進む現代において、寝たきりや認知症など、介護が必要な状態になるのを防ぎ、自立した生活を長く続けることは、私たち一人ひとりの幸せだけでなく、社会全体の活力維持にもつながります。

介護予防の中心となるのは、身体機能の維持・向上です。適度な運動やバランスの取れた食事、質の高い睡眠を心がけることで、筋力の低下や骨粗鬆症などを予防し、転倒や骨折のリスクを減らすことができます。また、地域での活動に参加することで、人とのつながりを持ち、認知機能の低下予防や生活意欲の向上にもつながります。

介護予防は、要介護状態になる前の人だけでなく、すでに要介護状態にある人にも重要です。要介護状態になっても、適切なリハビリテーションや生活支援を受けることで、状態の悪化を防いだり、できることを増やしたり、生活の質を向上させることができます。

介護予防は、行政や地域社会全体で取り組むべき課題です。各自治体では、介護予防教室や健康相談会、運動プログラムの提供など、様々な支援を行っています。また、地域包括支援センターなどの相談窓口では、個々の状況に合わせた適切なアドバイスやサービスを提供しています。ぜひ、これらの資源を活用し、自分らしい生活を長く続けられるよう、積極的に介護予防に取り組んでいきましょう。

地域包括ケアシステムとの関係

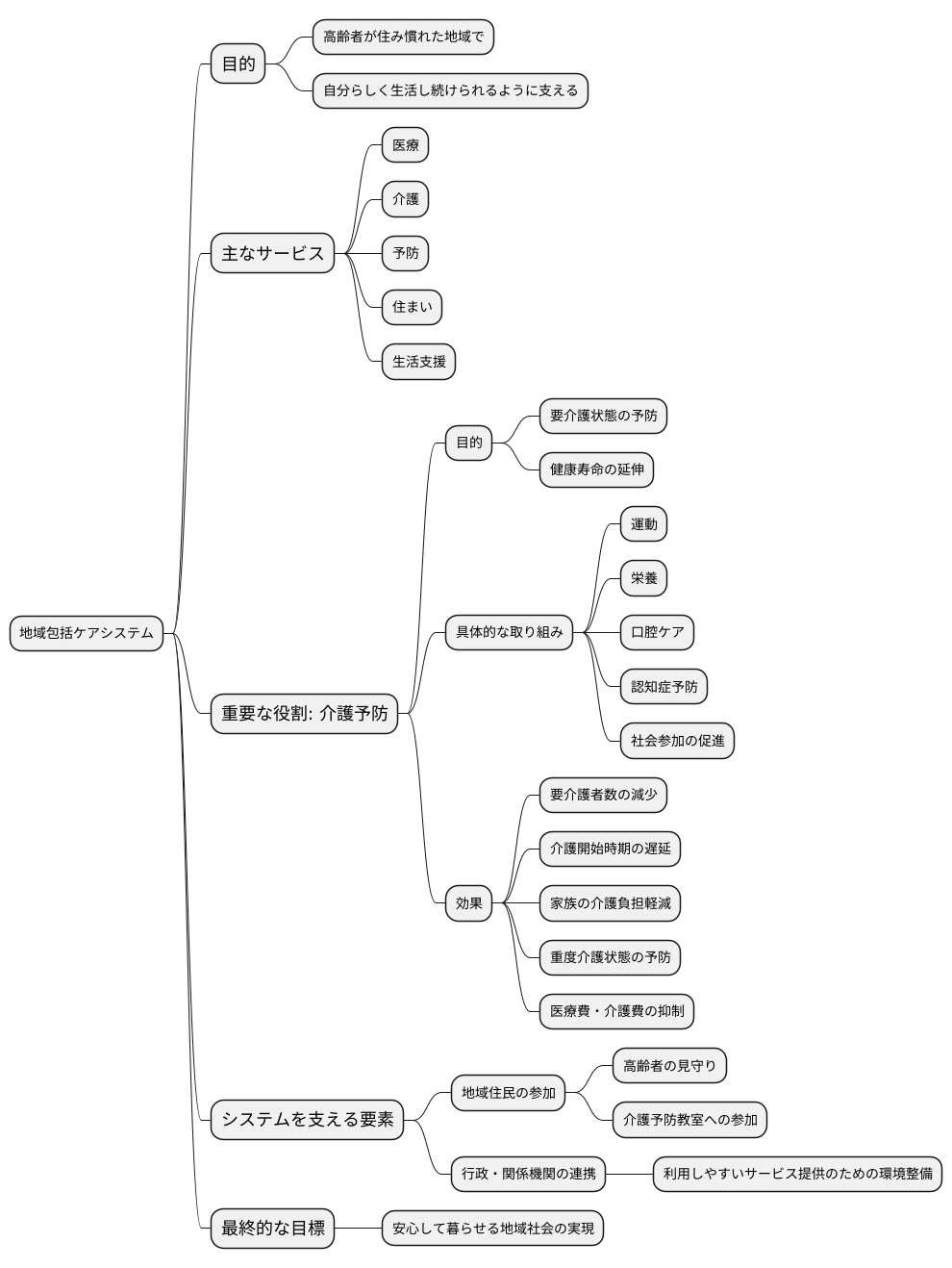

高齢化が進むにつれて、住み慣れた地域で安心して暮らすための仕組みづくりが重要となっています。そこで、地域包括ケアシステムという考え方が生まれました。これは、医療、介護、予防、住まい、生活支援といった様々なサービスを、地域全体で連携して提供することで、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく生活し続けられるように支える体制のことです。

この地域包括ケアシステムの中で、介護予防は非常に重要な役割を担っています。介護予防とは、要介護状態になることを防ぎ、健康寿命を延ばすための取り組みです。具体的には、運動や栄養、口腔ケアの指導、認知症予防、社会参加の促進など、様々な活動を通して、高齢者の心身機能の維持・向上を目指します。

介護予防に力を入れることで、要介護状態になる人の数を減らし、介護が必要となる時期を遅らせることができます。これは、高齢者本人だけでなく、家族の介護負担軽減にもつながり、結果として地域全体の支え合いの体制を強化することに繋がります。また、介護予防は、重度な介護状態になることを防ぐことで、医療費や介護費の抑制にも貢献します。

地域包括ケアシステムを支えるためには、地域住民一人ひとりの参加が不可欠です。例えば、高齢者の見守り活動や、地域で行われる介護予防教室への参加など、できることから始めることが大切です。また、行政や地域の関係機関が連携し、高齢者が利用しやすいサービスを提供するための環境整備も重要です。

地域住民が主体的に地域づくりに参加することで、地域に根ざした温かい支え合いの仕組みが構築され、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現につながると考えられます。

主な取り組み

高齢化が進む中で、介護を必要とする方が増えています。介護が必要になることを予防し、健康寿命を延ばすことは、私たち自身にとってはもちろん、社会全体にとっても大切なことです。そのため、全国の市町村では様々な介護予防の取り組みが行われています。

運動器の衰えは、要介護状態になる大きな要因の一つです。そこで、多くの市町村では、転倒予防や日常生活動作の維持・向上を目的とした体操教室を開催しています。これらの教室では、参加者の体力や健康状態に合わせた運動プログラムを提供することで、安全かつ効果的に運動能力の維持・向上を図っています。また、栄養状態の改善は、健康寿命の延伸に欠かせません。管理栄養士などによる食事指導や、バランスの良い食事を学ぶための調理実習などを通して、食生活の改善を支援しています。

認知症は、介護が必要となる原因の上位を占めています。認知症予防のためには、脳の活性化や生活習慣の改善が重要です。多くの市町村では、認知症予防のための講座や、脳トレ教室などを開催し、認知症の予防や早期発見につなげています。

閉じこもりがちな高齢者の社会参加を促進することも、介護予防の重要な要素です。地域住民の交流の場を設けたり、趣味や学習の機会を提供したりすることで、高齢者の社会とのつながりを維持し、心身の活力を保つことを支援しています。これらの取り組みは、地域包括支援センターや高齢者施設、ボランティア団体など、様々な地域資源が連携して行われています。

介護が必要になった場合でも、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、在宅介護支援体制の整備にも力を入れています。訪問介護やデイサービスなどの在宅サービスの充実、介護者の負担軽減のための支援、住宅改修の助成など、様々な施策を総合的に展開することで、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指しています。

| 介護予防の取り組み | 目的 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 運動器の衰え対策 | 転倒予防、日常生活動作の維持・向上 | 体力・健康状態に合わせた体操教室、運動プログラムの提供 |

| 栄養状態の改善 | 健康寿命の延伸 | 管理栄養士による食事指導、バランスの良い食事のための調理実習 |

| 認知症予防 | 脳の活性化、生活習慣の改善 | 認知症予防講座、脳トレ教室、早期発見支援 |

| 社会参加の促進 | 高齢者の社会とのつながり維持、心身の活力の維持 | 地域住民の交流の場の提供、趣味や学習機会の提供 |

| 在宅介護支援体制の整備 | 住み慣れた地域での生活継続 | 訪問介護・デイサービスなどの充実、介護者負担軽減支援、住宅改修助成 |

事業内容の具体例

地域のみなさまの暮らしを支えるため、様々な取り組みを行っています。高齢者の皆さまがいつまでも元気に、そして安心して地域で生活を送れるよう、様々な形で支援させていただきます。

まず、介護予防事業として、地域の集会所などを会場に、高齢者の皆さま向けの体操教室を開催しています。経験豊富な指導員が、皆さまの体力や健康状態に合わせた無理のない運動を指導します。また、健康に関する相談会も定期的に実施しており、栄養や運動、病気の予防など、日々の暮らしの中で気になることについて、専門家が丁寧にお答えします。さらに、歌やゲーム、折り紙、茶話会といったレクリエーション活動も行っており、地域の方々との交流の場として、心身の活性化を促します。

一人暮らしの高齢者の皆さまには、ご自宅への訪問や、お電話による安否確認も行っています。日々の暮らしの様子をお伺いすることで、困りごとや不安の早期発見に努め、必要な支援を速やかにお届けします。また、栄養バランスの取れた食事の宅配も行っており、健康維持を食事面からもサポートいたします。

介護が必要となった方の、そしてご家族の皆さまの負担を軽減するためにも、様々な支援をご用意しています。ケアマネージャーが、介護に関する様々なご相談に応じ、必要な介護サービスの計画作成を支援します。また、介護サービス事業者との連絡調整や、利用手続きの代行なども行います。これらのサービスは、地域の状況や皆さま一人ひとりの状況に合わせて、きめ細やかに対応させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

| 対象 | サービス内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 地域の高齢者 |

|

|

| 一人暮らしの高齢者 |

|

|

| 介護が必要な方とその家族 |

|

|

効果と展望

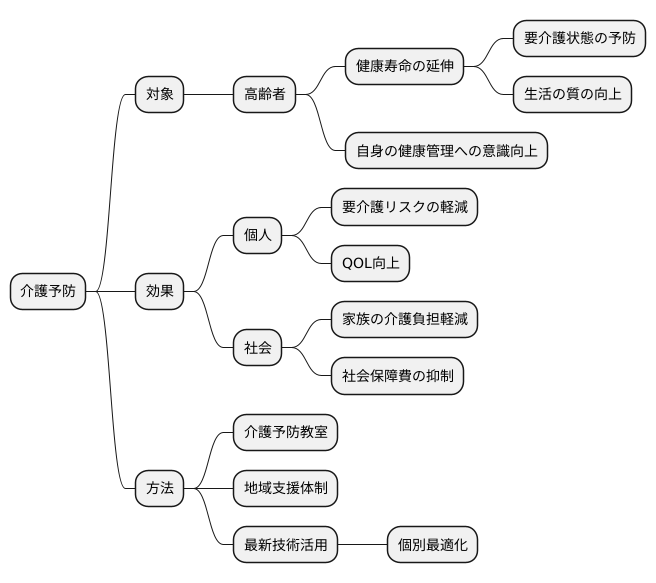

歳を重ねるにつれて、誰しも体の動きが少しずつ鈍くなったり、病気をしやすくなったりします。こうした変化は自然なものではありますが、適切なケアを怠ると、日常生活に支障が出て「要介護状態」になってしまうこともあります。要介護状態とは、入浴や食事、移動など、日常生活の基本的な動作に介助が必要な状態を指します。介護予防とは、こうした状態になることを防ぎ、いつまでも自分の力で生活できる期間、つまり健康寿命を延ばすための取り組みです。

介護予防に取り組むことで、まず要介護状態になる危険性を減らすことができます。転倒予防のための運動や、栄養バランスのとれた食事を心がけることで、身体機能の維持・向上を図り、健康寿命を延ばすことに繋がります。健康寿命が延びれば、人生の質も向上します。自分の足で好きな場所に出かけたり、趣味を楽しんだり、家族や友人と充実した時間を過ごすことができるからです。

介護予防の効果は、高齢者本人だけでなく、社会全体にも良い影響を与えます。介護が必要な人が減れば、家族の介護負担が軽くなり、介護のために仕事を辞めざるを得なくなる人も少なくなります。また、国全体でみると、介護保険などの社会保障にかかる費用を抑えることにも繋がります。

これからますます高齢化が進むにつれて、介護予防の大切さは一層高まります。そのためには、より効果的で参加しやすい介護予防教室の開発や、地域で高齢者を支える仕組みづくりが欠かせません。そして、高齢者一人ひとりが、自分の健康は自分で守るという意識を持って、健康づくりに積極的に取り組むことが重要です。最近では、最新の機器を使った新しいサービスも生まれてきており、これからの介護予防に大きな期待が寄せられています。例えば、運動の様子を機器で測って、より適切な運動方法を提案する、といったサービスです。こうした技術を活用することで、より効果的な介護予防が可能になるでしょう。

私たちができること

年を重ねても住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けるためには、介護予防の考え方が欠かせません。これは、高齢者本人だけの問題ではなく、家族や地域社会全体で取り組むべき、大切な課題です。

高齢者の暮らしを支えるためには、まず、日頃から高齢者の声に耳を傾けることが大切です。困っていること、悩んでいることはないか、じっくり話を聞き、少しでも変化に気づいたら、ためらわずに支援の手を差し伸べましょう。

地域での見守り体制の構築も重要です。例えば、近所付き合いを通して、普段の様子を知っておくことで、異変にいち早く気づくことができます。また、独居の高齢者には、定期的に電話や訪問をするなど、こまめな声かけを心掛けましょう。

地域活動やボランティアへの参加は、高齢者との繋がりを深める良い機会です。一緒に活動することで、高齢者の生き生きとした姿に触れ、元気をもらうことも少なくありません。また、世代を超えた交流を通して、支え合いの心を育むことができます。

行政が提供する介護予防事業の情報収集も大切です。健康体操教室や栄養教室、認知症予防教室など、様々な事業が実施されています。これらの事業を積極的に活用することで、高齢者の心身の健康維持を図り、介護が必要となる状態を予防することに繋がります。

地域包括支援センターや高齢者施設との連携も効果的です。これらの機関は、高齢者の生活を総合的に支援するための様々なサービスを提供しています。困りごとがあれば、気軽に相談してみましょう。

私たち一人ひとりが、高齢者の暮らしを支える意識を持つことで、安心して暮らせる地域社会を実現できるはずです。小さなことからでも、できることから始めてみましょう。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 高齢者の声に耳を傾ける | 困りごとや悩みを聞き、変化に気づいたら支援する |

| 地域での見守り体制の構築 | 近所付き合い、定期的な連絡などで異変に気づく |

| 地域活動・ボランティアへの参加 | 高齢者との繋がりを深め、支え合いの心を育む |

| 介護予防事業の情報収集 | 健康体操教室、栄養教室などを活用し、心身の健康維持を図る |

| 地域包括支援センター・高齢者施設との連携 | 様々なサービスを提供する機関に相談する |

| 一人ひとりの意識 | 高齢者の暮らしを支える意識を持ち、できることから始める |