介護予防:元気に過ごすための取り組み

介護を学びたい

先生、『介護予防一般高齢者施策』って、要介護状態じゃない高齢者向けなんですよね?でも、それって『介護』じゃなくて『介助』に近いような気がするんですが…違いがよく分かりません。

介護の研究家

良いところに気がつきましたね。確かに、『介護』と『介助』は似ていますが違います。『介護』は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要な動作を、その人自身が行うことが難しい場合に、その人の代わりに、または手伝いをすることです。一方、『介助』は、その人が自分で出来ることをサポートすることです。例えば、杖を使って歩行することを手伝ったり、階段の上り下りを支えたりすることです。

介護を学びたい

なるほど。でも、『介護予防』ってことは、まだ自分でできる人が対象ですよね?だったら『介助』に近いのでは?

介護の研究家

そうですね。介護予防の対象者は、まだ要介護状態ではない高齢者です。だから、『介助』に近いと言えるでしょう。『介護予防一般高齢者施策』は、高齢者が要介護状態にならないように、心身の状態を維持・向上させるための『介助』や支援を行うものです。つまり、将来的に『介護』が必要にならないようにするための施策なのです。

介護予防一般高齢者施策とは。

『介護予防一般高齢者施策』とは、介護が必要となる状態ではない65歳以上の全ての方々に向けた、市区町村が行う施策のことです。この施策は、介護が必要な状態になることを防いだり、できる限り遅らせることを目的としています。地域を支える事業のひとつで、中でも介護予防教室は、どの市区町村でも評判が良く、たくさんの高齢者の方々が参加されています。

介護予防とは

人は誰でも年を重ねると、体の機能が少しずつ衰えていきます。すると、今まで簡単にできていた動作が難しくなるなど、生活に支障が出てくることがあります。このような状態を要介護状態といい、要介護状態になると、食事や入浴、トイレといった日常生活を送る上で、家族や介護福祉士といった人の手助けが必要になります。

介護予防とは、高齢者が要介護状態になることを防ぎ、健康な状態で日常生活を送れる期間、つまり健康寿命を延ばすための取り組みです。要介護状態になってしまうと、これまでのように自由に動いたり、自分のしたいことをしたりすることが難しくなります。介護予防は、そうなる前に、高齢者が住み慣れた地域や家で、いつまでも自分らしく、自立した生活を送れるように支援することを目的としています。

では、具体的にどのようなことをするのでしょうか。一つは運動機能の維持・向上です。例えば、散歩や体操、地域で行われている運動教室への参加などを促します。体を動かすことで、筋力やバランス能力の低下を防ぎ、転倒などのリスクを減らすことができます。二つ目は栄養状態の改善です。バランスの取れた食事を摂ることは健康の基本です。管理栄養士による栄養指導や、地域の料理教室への参加などを支援することで、低栄養や偏食を防ぎます。三つ目は社会参加の促進です。社会とのつながりを持ち続けることは、心身の健康維持に繋がります。地域活動やボランティア活動への参加を促したり、高齢者同士が交流できる場を作ることで、孤立を防ぎ、生きがいを持つことができるよう支援します。

このように、介護予防は、様々な側面から高齢者の健康を支え、要介護状態になることを防ぐための重要な取り組みです。高齢者が地域で健康で元気に暮らし続けるためには、介護予防の考え方が欠かせません。

| 要介護状態 | 介護予防 |

|---|---|

|

|

対象となる人

介護予防の取り組みは、65歳以上のすべての人を対象としています。すでに介護が必要な状態にある人はもちろんのこと、まだ介護を必要としていない人も含まれます。これは、介護が必要となる前段階、つまり要介護状態になるのを防ぐための取り組みが重要であるという考え方に基づいています。

人は誰でも年を重ねるにつれて、体の機能や頭の働きが衰えやすくなります。歩く、物を持ち上げるといった動作がしにくくなったり、記憶力や判断力が低下したりすることがあります。こうした老化現象は自然な流れではありますが、早いうちから適切なケアを行うことで、これらの衰えを遅らせ、健康な状態を長く保つことが期待できます。

現在、特に体の不調を感じていない人でも、将来介護が必要になる可能性は誰にでもあります。そのため、健康な状態にある今だからこそ、将来の介護リスクに備えて、積極的に介護予防に取り組むことが大切です。

各自治体では、様々な介護予防事業を行っています。例えば、運動教室や栄養教室、健康相談会など、地域の高齢者の健康を支えるための様々な取り組みが実施されています。これらの事業は、介護予防の知識や技術を学ぶ良い機会となります。また、地域の人々と交流する場としても活用できます。積極的に参加することで、健康寿命を延ばし、いきいきとした生活を送ることにつながります。ぜひ、お住まいの地域の介護予防事業について調べてみて、自分に合った取り組みを見つけてみましょう。

| 対象者 | 65歳以上のすべての人(すでに介護が必要な人も、そうでない人も) |

|---|---|

| 目的 | 要介護状態になるのを防ぐ、老化の進行を遅らせ健康な状態を長く保つ |

| 重要性 | 将来介護が必要になる可能性は誰にでもあるため、健康なうちに将来の介護リスクに備えて、積極的に取り組むことが大切 |

| 取り組み | 各自治体による様々な介護予防事業(運動教室、栄養教室、健康相談会など) |

| 効果 | 健康寿命を延ばし、いきいきとした生活を送ることにつながる |

自治体の取り組み

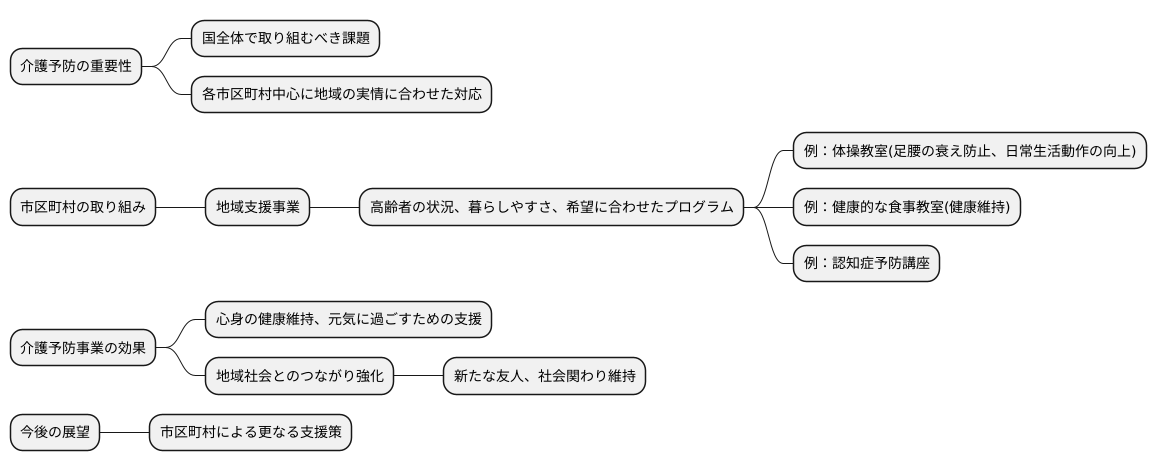

地域社会の高齢化が進む中で、介護を必要となる状態になることを防ぐ取り組み、いわゆる介護予防の重要性が増しています。この介護予防は、国全体で取り組むべき課題であると同時に、それぞれの地域の実情に合わせたきめ細やかな対応が求められるため、各市区町村が中心となって進めています。

市区町村では、地域支援事業の一環として、様々な介護予防プログラムを用意しています。高齢者の身体の状況や、住んでいる地域での暮らしやすさ、そして一人ひとりの希望に添った様々なプログラムがあるため、多くの高齢者が自分たちに合った活動を見つけることができます。例えば、足腰の衰えを防ぎ、日常生活での動作を楽にするための体操教室は、多くの市区町村で人気です。専門の指導者が、参加者の体力に合わせた運動を指導してくれるので、無理なく体を動かすことができます。また、健康的な食事の作り方や栄養バランスについて学ぶ教室も、高齢者の健康維持に役立っています。管理栄養士などから、毎日の食事で気を付けるべき点や、簡単に作れる栄養満点の料理などを学ぶことができます。さらに、近年増加している認知症を予防するための講座も、多くの市区町村で実施されています。物忘れを防ぐためのトレーニングや、認知症の兆候に早く気付くための知識などを学ぶことができます。

これらの介護予防事業は、高齢者の心身の健康を保ち、いつまでも元気に過ごせるように支援するだけでなく、地域社会とのつながりを深める役割も担っています。体操教室や料理教室などに参加することで、新たな友人ができ、社会との関わりを維持することができます。高齢者が住み慣れた地域で、安心して、そして生きがいを持って暮らせるように、市区町村はこれからも様々な支援策を工夫し、展開していくことでしょう。

介護予防教室

地域の高齢者の皆さんの元気な暮らしを支えるため、様々な取り組みが行われていますが、その中でも特に好評なのが介護予防教室です。多くの市町村で定期的に開催されており、誰でも気軽に参加できます。

介護予防教室では、専門の指導員が、参加者の体力や健康状態に合わせて安全で効果的な運動を指導します。椅子に座ったままできる簡単な体操から、少し負荷のかかる筋力トレーニング、リズムに合わせて楽しく体を動かす有酸素運動など、内容は様々です。これらの運動を通じて筋力の維持・向上、体の柔軟性の向上、バランス感覚の改善などを目指し、転倒予防などにつなげます。

また、教室では運動だけでなく、健康に関する講話なども行われます。栄養バランスのとれた食事の摂り方、毎日の生活の中で簡単にできる健康増進のコツ、病気の予防に関する情報提供など、高齢者の健康維持に役立つ知識を学ぶことができます。

さらに、介護予防教室は地域住民の交流の場としての役割も担っています。教室で一緒に運動したり、話をしたりすることで仲間意識が芽生え、地域社会とのつながりを築くことができます。これは高齢者の孤立を防ぎ、心身ともに健康な状態を保つ上で大切なことです。

楽しく体を動かしながら健康づくりに取り組める介護予防教室は、多くの高齢者から支持を集めています。教室で学んだことを日々の生活に取り入れることで、元気に自立した生活を長く続けることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 地域の高齢者の元気な暮らしを支援 |

| 名称 | 介護予防教室 |

| 参加対象 | 誰でも気軽に参加できる |

| 開催頻度 | 多くの市町村で定期的に開催 |

| 指導者 | 専門の指導員 |

| 運動内容 |

|

| 運動効果 |

|

| 講話内容 |

|

| 交流効果 |

|

| 全体効果 | 元気に自立した生活を長く続けることができる |

効果とメリット

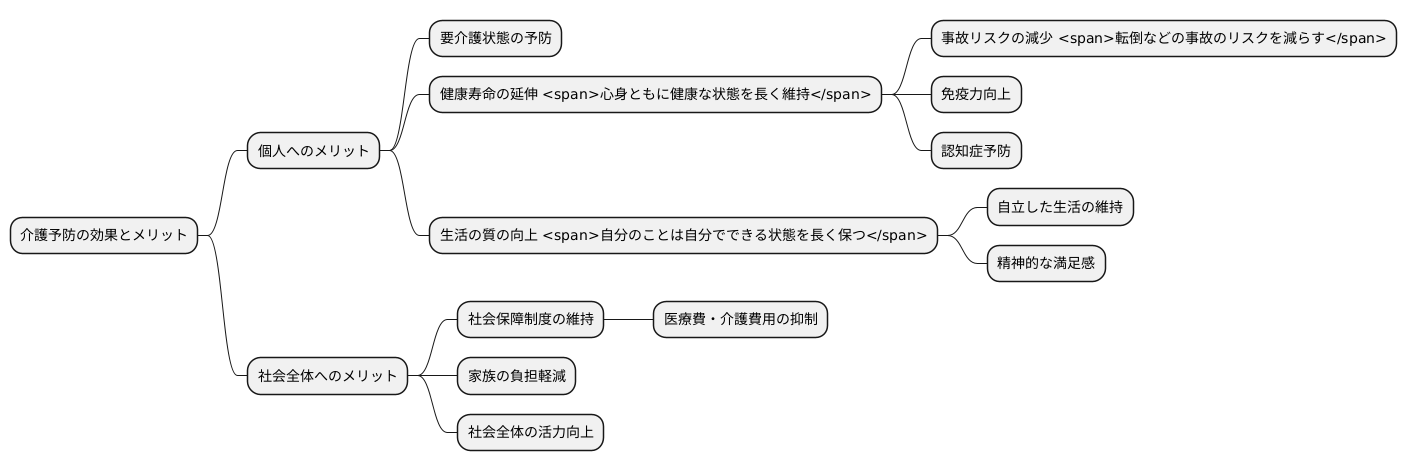

介護予防に取り組むことで得られる効果とメリットは、要介護状態になるのを防ぐだけにとどまりません。むしろ、心身ともに健康な状態を長く維持できるようになることが大きな利点です。

具体的には、定期的な運動習慣を身につけることで、筋力や体力の低下を防ぎ、転倒などの事故のリスクを減らすことができます。バランスの取れた食事を心がけることで、必要な栄養をしっかりと摂取し、免疫力を高め、病気になりにくい体を作ることができます。また、地域活動や趣味のサークルなどに参加することで、人とのつながりを維持し、認知症の予防にもつながります。

これらの取り組みを通じて、日常生活の質が向上し、自分のことは自分でできる状態を長く保つことができます。自立した生活を送ることは、精神的な満足感にもつながり、より充実した毎日を送ることができるでしょう。

さらに、介護予防は社会全体にも大きなメリットをもたらします。要介護状態になることで必要となる医療費や介護費用は少なくありません。介護予防によって要介護状態になる人を減らすことができれば、これらの費用を抑えることができ、社会保障制度の維持にも大きく貢献します。高齢者が健康で自立した生活を送ることは、家族の負担軽減にもつながり、ひいては社会全体の活力向上にもつながるのです。つまり、介護予防は高齢者自身だけでなく、家族、そして社会全体にとって大きなメリットをもたらすと言えるでしょう。

まとめ

人生100年時代と言われる現代において、健康寿命を延ばし、歳を重ねても自分らしく生き続けるためには、介護予防が非常に重要です。介護予防とは、要介護状態になることを防いだり、既に要介護状態にある方の状態が悪化することを防いだりする取り組みを指します。高齢者がいつまでも元気に自立した生活を送れるように支え、生活の質を高めることを目指しています。

介護予防の対象となるのは、65歳以上のすべての高齢者です。まだ介護が必要ない方も、今のうちから介護予防に取り組むことで、将来の介護リスクを減らし、健康寿命を延ばすことに繋がります。具体的には、運動器の機能向上のための体操教室や、栄養改善のための食事指導、認知症予防のための講座など、様々なプログラムが地域で提供されています。これらのプログラムは、高齢者の心身の状態に合わせて無理なく参加できるよう工夫されているので、気軽に始めることができます。

また、介護予防は、社会参加の促進という点でも大きな役割を担っています。地域での活動に参加することで、人との繋がりを築き、社会との関わりを維持することができます。これは、高齢者の孤立感や孤独感を解消し、心身の健康を保つ上で非常に大切です。さらに、介護予防によって要介護状態となる方が減れば、介護にかかる社会全体の費用を抑えることにも繋がります。

介護予防に関する詳しい情報は、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターなどで入手できます。ご自身の状況に合ったプログラムを見つけるために、まずは気軽に相談してみましょう。いつまでも健康で自分らしく生きるために、今から介護予防を始めてみませんか。

| 目的 | 健康寿命の延伸、歳を重ねても自分らしく生き続ける |

|---|---|

| 対象 | 65歳以上のすべての高齢者 |

| 内容 |

|

| 効果 |

|

| 相談窓口 | 市区町村の窓口、地域包括支援センター |