介護予防給付:その変遷と重要性

介護を学びたい

先生、「予防給付」と「新予防給付」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?

介護の研究家

いい質問ですね。「予防給付」は2005年までの制度で、要支援の方にサービスを提供していました。2006年からは「新予防給付」になり、内容が変わったんだよ。

介護を学びたい

何が変わったのですか?

介護の研究家

運動機能の向上や、栄養改善、口の機能の向上などが新しく加わったんだ。それから、要介護認定を受けていない人でも、将来、介護が必要になるかもしれない人はサービスを受けられるようになったんだよ。

予防給付とは。

『予防給付』とは、2005年より前の介護保険制度で、支援が必要と認定された人に支払われていた保険金のことです。2006年からは介護保険制度が見直され、『予防給付』に代わり『新予防給付』ができました。『新予防給付』は、支援が必要と認定された人のうち、特に支援の必要度が低い人と比較的低い人に、介護を予防するためのサービスを提供するものです。地域の相談窓口の管理のもと、市区町村が運営しています。これらのサービスを受けることで、心身ともに健康を維持・向上し、介護が必要な状態になるのを防ぐことを目的としています。『新予防給付』では、体を動かす機能の向上、食事の改善、口の機能の向上といったサービスが新たに加わりました。また、介護が必要と認定されていない人でも、将来的に介護が必要になる可能性がある場合も、サービスの対象となることがあります。

予防給付とは

予防給付とは、二〇〇六年より前に要支援と認定された高齢者の方々に向けて提供されていた介護保険制度におけるサービスのことを指します。当時は、介護が必要な状態になることを防ぎ、可能な限り自立した生活を送れるように支援することを目的としていました。

この予防給付には、様々なサービスが含まれていました。例えば、自宅で安心して生活を送るための訪問介護サービスがあります。これは、ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴、排泄などの介助や、掃除や洗濯などの家事援助を行うものです。また、通所リハビリテーションも予防給付の一つでした。これは、デイケアセンターなどに通い、理学療法士や作業療法士など専門家の指導のもと、身体機能の維持・向上を目指すためのリハビリテーションを受けるサービスです。さらに、福祉用具の貸与も含まれていました。車椅子や歩行器、特殊寝台など、生活を支援するための様々な用具を借りることができ、利用者の負担を軽減していました。

これらのサービスは、要支援の高齢者の自立した生活を支える上で重要な役割を果たしていました。しかし、高齢化の急速な進展と要介護者数の増加により、介護保険制度の財政状況が悪化しました。そこで、二〇〇六年から介護保険制度が見直され、新たな制度として予防給付に代わり新予防給付が導入されました。この制度改正は、より効果的かつ効率的なサービス提供を目指したものであり、介護予防の重要性が改めて認識される契機となりました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 2006年より前に要支援と認定された高齢者 |

| 目的 | 介護が必要な状態になることを防ぎ、可能な限り自立した生活を送れるように支援 |

| サービスの種類 |

|

| 制度変更 | 2006年に新予防給付導入 |

| 変更理由 | 高齢化の進展と要介護者数の増加による財政悪化、より効果的かつ効率的なサービス提供のため |

新予防給付の登場

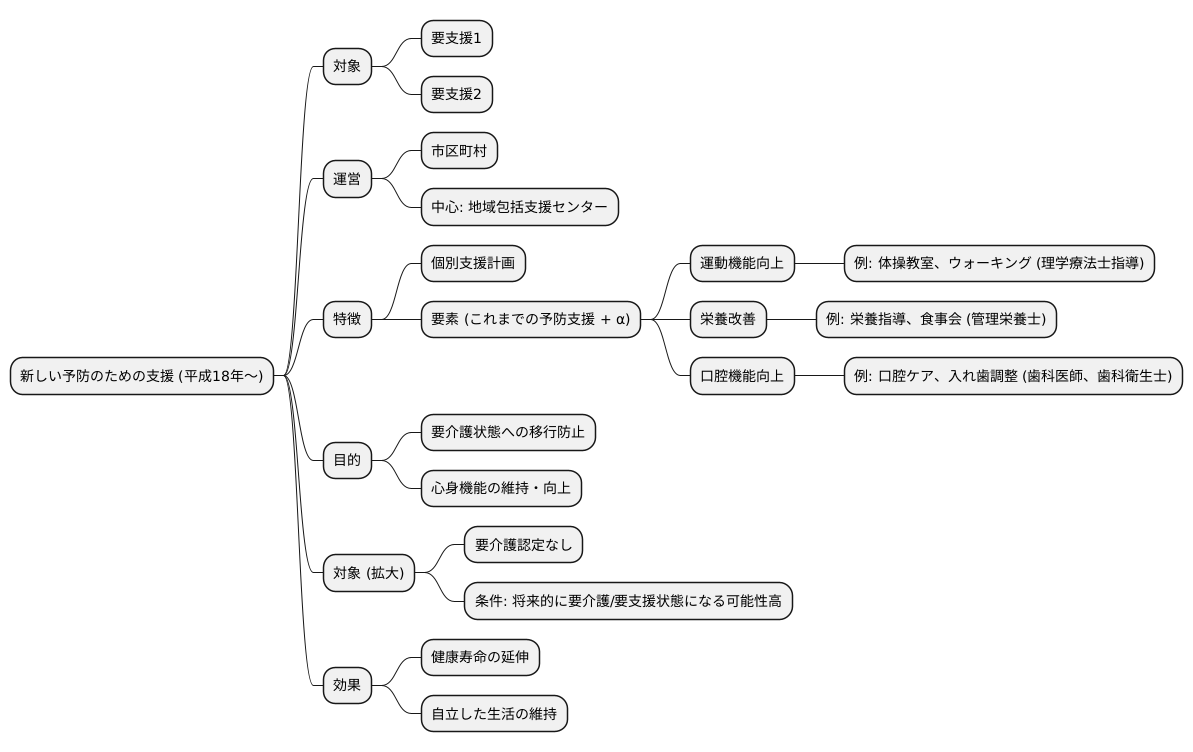

平成十八年から始まった新しい予防のための支援は、要支援一と要支援二と認定された方を対象とした、より広く行き届いた介護予防の取り組みです。地域包括支援センターが中心となって、市区町村が運営し、一人ひとりに合わせた計画を立てて支援を行います。この新しい予防のための支援の大きな特徴は、これまでの予防のための支援に加えて、体の動かしやすさを取り戻すための運動機能の向上、バランスの良い食事による栄養改善、そして健康な歯や口の状態を保つための口腔機能の向上といった要素が新たに加わったことです。

これらの取り組みによって、要支援状態にある高齢の方の心と体の機能を維持し、さらに向上させることで、要介護状態に移ってしまうことを防ぐことを目的としています。例えば、運動機能の向上を目指すサービスでは、理学療法士などの専門家による指導のもと、体操教室やウォーキングなどの活動を通して、筋力やバランス能力の維持・向上を図ります。栄養改善のサービスでは、管理栄養士による栄養指導や、地域での食事会などを開催し、食生活の改善を促します。口腔機能の向上を目指すサービスでは、歯科医師や歯科衛生士による口腔ケアや指導、入れ歯の調整などを通じて、口の健康維持を支援します。

さらに、介護の認定を受けていない方でも、将来的に要介護状態や要支援状態になる可能性が高いと判断された場合、この新しい予防のための支援の対象となることがあります。これは、状態が悪化する前に早めに対策を講じることで、健康寿命を延ばし、より長く自立した生活を送れるようにするための重要な変化です。高齢化が進む中で、この新しい予防のための支援は、高齢者の方々の健康で安心な暮らしを支える上で、ますます重要な役割を担っていくと考えられます。

新予防給付の目的

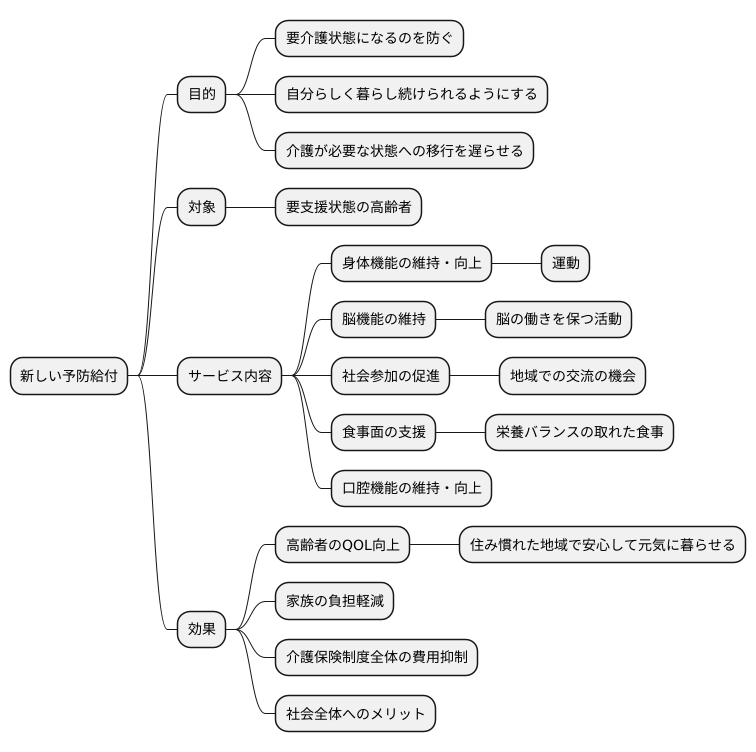

新しい予防給付は、高齢者が要介護状態になるのを防ぎ、自分らしく暮らし続けられるようにすることを目指しています。支援が必要となる少し手前の段階、つまり要支援状態にある高齢者の方々を対象に、様々なサービスを提供することで、介護が必要な状態への移行を少しでも遅らせることが目的です。

具体的には、身体を動かす能力を維持したり、さらに高めるための運動や、脳の働きを保つための活動などを支援します。また、家に閉じこもりがちになるのを防ぐために、地域での交流の機会も提供します。

食事面では、栄養バランスの取れた食事を摂れるように支援を行います。さらに、口の健康を保つことは、全身の健康にも繋がるため、口腔機能の維持・向上のための取り組みも重要です。これらのサービスを通して、高齢者の方々が住み慣れた地域で、安心して、そして元気に暮らし続けられるように支援します。

介護が必要な状態になる方を減らすことは、介護を担う家族の負担軽減にも繋がります。そして、介護保険制度全体の費用を抑えることにも貢献すると考えられています。つまり、新しい予防給付は、高齢者個人だけでなく、社会全体にとって大きなメリットをもたらすものと言えるでしょう。

対象となる方々

この制度は、介護を必要とする可能性のある方を早期に発見し、支援を行うことを目的としています。主な対象となるのは、要支援1または要支援2と認定された方です。この認定を受けるには、まずお住まいの市区町村の窓口へ申請を行い、認定調査を受ける必要があります。

認定調査では、調査員がご自宅を訪問し、日常生活における様々な動作や状況について確認します。具体的には、食事や入浴、着替えといった基本的な動作のほか、家事や外出といった活動、さらに記憶力や判断力などの認知機能についても評価を行います。これらの評価項目に基づき、どの程度支援が必要なのかを総合的に判断し、要支援1または要支援2の認定がされます。

まだ介護認定を受けていない方でも、将来的に要介護状態や要支援状態になる可能性が高いと判断された場合、この制度のサービスを利用できる場合があります。これは、例えば健康診断の結果で特定の項目に注意が必要な場合や、医師の意見書などで日常生活に支障が出る可能性があると指摘された場合などが該当します。このようなケースは、早い段階から適切な支援を行うことで、状態の悪化を予防し、健康寿命を延ばすことに繋がると考えられています。このように、既に支援が必要な方だけでなく、将来的なリスクが高い方にも対応している点が、この制度の大きな特徴です。

| 制度の目的 | 対象者 | 認定プロセス | 評価項目 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 介護を必要とする可能性のある方を早期に発見し、支援を行う | 主に要支援1または要支援2と認定された方 | 市区町村の窓口へ申請 → 認定調査(調査員による自宅訪問) | 食事、入浴、着替えなどの基本動作、家事、外出、記憶力、判断力など |

|

サービス内容

介護が必要な状態になった時、どのようなサービスを受けられるのか、不安を抱く方は少なくありません。新予防給付では、様々なサービスが用意されており、利用者の状態や希望に合わせて、柔軟に対応できるようになっています。

まず、自宅で日常生活を送る上で困っている方に訪問介護があります。これは、ホームヘルパーが自宅に訪問し、食事や入浴、排泄などの介助、掃除や洗濯などの家事援助を行います。自宅で安心して過ごせるよう、きめ細やかに支援します。

次に、通所介護があります。これは、日帰りで施設に通い、入浴や食事の提供、健康状態の確認、機能訓練、レクリエーションなどを受けられるサービスです。他の利用者と交流することで、気分転換や社会参加の機会にもなります。

福祉用具の貸与や購入、住宅改修に対する補助も大切なサービスです。歩行が困難な方には車椅子や歩行器、入浴が困難な方には入浴補助用具など、日常生活を快適で安全に送るために必要な用具の費用を支援します。また、段差解消や手すりの設置など、住宅の改修費用についても補助があります。

これらのサービスは、ケアマネジャーと呼ばれる専門家が作成するケアプランに基づいて提供されます。ケアプランとは、利用者の心身の状態や生活環境、希望などを丁寧に聞き取り、どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用するのが適切かを検討し、作成する一人ひとりに合わせた支援計画です。

さらに、地域によっては、運動機能の維持・向上のための体操教室や、バランスの良い食事の摂り方を学ぶ栄養教室、口の健康を守るための口腔ケア教室なども開催されています。これらのサービスを通して、介護が必要な状態になることを予防したり、状態の悪化を防いだりすることを目指します。

様々なサービスを組み合わせることで、より効果的な支援が可能となります。まずは、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談してみましょう。

| サービスの種類 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排泄などの介助や、掃除・洗濯などの家事援助を行う | 自宅で安心して過ごせるように支援 |

| 通所介護 | 日帰りで施設に通い、入浴・食事の提供、健康状態の確認、機能訓練、レクリエーションなどを受ける | 気分転換や社会参加の機会、心身機能の維持・向上 |

| 福祉用具の貸与・購入 | 車椅子、歩行器、入浴補助用具など、日常生活を快適で安全に送るために必要な用具の費用を支援 | 日常生活の快適性・安全性の向上 |

| 住宅改修 | 段差解消や手すりの設置など、住宅の改修費用を補助 | 日常生活の快適性・安全性の向上 |

| 体操教室、栄養教室、口腔ケア教室など | 運動機能の維持・向上、バランスの良い食事の摂り方、口の健康維持のための教室 | 介護予防、状態の悪化防止 |

地域包括ケアシステムとの連携

住み慣れた地域で、最期まで自分らしく暮らせることを目指す仕組み、それが地域包括ケアシステムです。この仕組みは、医療や介護だけでなく、病気の予防や住まいの確保、そして日常生活の支援まで、高齢者の生活を様々な面から支えるものです。この中で、介護が必要となることを防いだり、すでに介護が必要な方の状態が悪化しないようにする取り組み、いわゆる介護予防が重要な役割を果たしています。そして、この介護予防を支えるもののひとつが、新予防給付です。

新予防給付は、地域包括ケアシステムの中で、高齢者の心身の状態を維持・向上させるための様々なサービスを提供するために使われます。例えば、運動器の機能を維持するための体操教室や、栄養のバランスを整えるための食事指導、そして認知機能の低下を防ぐための活動などが挙げられます。これらのサービスを通じて、要介護状態になることを防いだり、すでに介護が必要な方の状態が悪化することを防ぎ、できる限り自立した生活を続けられるように支援します。

地域包括ケアシステムの中核を担うのが、地域包括支援センターです。このセンターは、様々な関係機関と綿密に連携を取りながら、高齢者一人ひとりの状況に合わせたサービスを提供します。例えば、医療機関や介護事業者、そして行政機関などと協力し、必要な支援を切れ目なく提供できる体制を整えています。また、地域住民やボランティアの参加も積極的に促し、地域全体で高齢者を支える温かい社会づくりを目指しています。

このように、地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、様々な機関や人々が協力して作り上げる仕組みです。新予防給付もその重要な一部として、高齢者の健康と生活を支え、地域社会の活性化にも貢献しています。高齢者がいつまでも元気に、自分らしく生活できるよう、地域包括ケアシステムの更なる充実が期待されます。