運営適正化委員会:その役割と意義

介護を学びたい

先生、『運営適正化委員会』って、介護と介助のどちらに関する用語ですか?なんか難しそうです…

介護の研究家

そうだね、少し難しい言葉だね。運営適正化委員会は、介護と介助の両方に関わる福祉サービス全体を見守る委員会なんだ。例えば、デイサービスや訪問介護、それに福祉用具の貸し出しなども含まれるんだよ。

介護を学びたい

両方に関わるんですね!具体的にはどんなことをするんですか?

介護の研究家

簡単に言うと、福祉サービスが正しく行われているかを確認したり、利用者からの困りごとを解決するために設置されているんだよ。例えば、サービスの質が悪いとか、料金が高いといった苦情を解決する役割もあるんだ。

運営適正化委員会とは。

「お世話をさせていただきます」という意味の言葉である「介護」と「介助」について説明します。「運営を良くする委員会」というものがあります。これは都道府県の中で、福祉サービスの利用を助ける事業が正しく行われているかを確認し、福祉サービスを使う人からの困りごとをきちんと解決するために、都道府県の社会福祉協議会の中にある組織です。

委員会の設置目的

この委員会は、地域に住む人々が安心して福祉サービスを受けられるように、サービスの質を高め、利用者の権利を守ることを目的として設置されました。福祉サービスは、人々の日々の暮らしを支え、より豊かな生活を送るために欠かせないものです。そのため、福祉サービスを提供する仕組みが正しく働き、利用する人々が安心してサービスを受けられる環境を作ることは、私たちにとって非常に大切なことです。

この委員会は、都道府県という広い範囲を見渡し、福祉サービスがどのように運営されているかを常に監視する役割を担っています。そして、もし問題が見つかった場合には、改善を促し、より良いサービス提供へと繋げます。また、利用者からの困り事や相談にも対応し、問題解決のための手助けを行います。利用者の声を真摯に受け止め、より良いサービス提供を実現するための取り組みを積極的に進めています。

近年、福祉サービスを必要とする人はますます増えており、様々なニーズに合わせたサービス提供体制の構築が求められています。高齢化の進展や多様な生活様式の変化に伴い、福祉サービスへの期待も多様化しています。この委員会は、このような社会の変化をしっかりと捉え、地域福祉の向上に貢献するために、無くてはならない役割を担っているのです。利用者の声に耳を傾け、関係機関と連携しながら、地域福祉の明るい未来を目指して活動していきます。

| 委員会の目的 | 委員会の役割 | 委員会の取り組み | 委員会の重要性 |

|---|---|---|---|

| 地域住民が安心して福祉サービスを受けられるように、サービスの質を高め、利用者の権利を守ること | 都道府県という広い範囲を見渡し、福祉サービスの運営を常に監視すること 問題があれば改善を促し、より良いサービス提供へ繋げること 利用者からの困り事や相談に対応し、問題解決の手助けを行うこと |

利用者の声を真摯に受け止め、より良いサービス提供を実現するための取り組みを積極的に進めること ニーズに合わせたサービス提供体制の構築 |

地域福祉の向上に無くてはならない役割を担っている 高齢化の進展や多様な生活様式の変化に伴い、多様化する福祉サービスへの期待に応える |

委員会の構成と機能

運営をより良くするための委員会、運営適正化委員会について説明します。この委員会は、都道府県の社会福祉協議会の中に設置されています。様々な立場の人々が集まり、公正で客観的な判断ができるように工夫されているのが特徴です。具体的には、学識経験のある人、福祉サービスを提供する事業者、サービスを利用する人の代表、関係する行政機関の職員など、多様な人々が委員として参加しています。

委員会の主な役割は大きく分けて二つあります。一つは、福祉サービス利用援助事業がきちんと運営されているかを確認することです。この確認作業では、事業者に直接話を聞いたり、関係資料を確認したりすることで、サービスの質が保たれているか、料金設定は適切かなどを審査します。もう一つの役割は、サービス利用者からの苦情を解決することです。苦情を受け付けると、委員会は事実関係を調査し、関係する人々に話を聞いて、公平な立場で解決を目指します。

委員会の仕事は、確認作業や苦情解決だけにとどまりません。必要に応じて、関係機関に助言や勧告を行う権限も持っています。例えば、サービスの質の向上や利用者の権利擁護のために、改善策を提案することもあります。このように、委員会は、地域福祉の向上に積極的に関わっている重要な役割を担っています。福祉サービスを誰もが安心して利用できる地域社会の実現に向けて、多様な委員の視点を活かしながら、公正で透明性の高い運営に取り組んでいます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 設置場所 | 都道府県の社会福祉協議会内 |

| 構成員 | 学識経験者、福祉サービス事業者、サービス利用者代表、行政機関職員など |

| 目的 | 福祉サービスの運営適正化 |

| 主な役割 |

|

| 運営方針 | 公正、透明性、多様な視点を重視 |

苦情解決の仕組み

介護や介助のサービスを利用する中で、思い通りにならないことや不満に思うことは誰にでも起こり得ます。そのような時に、安心して声をあげられる場があることはとても大切です。そこで、利用者からの様々な声を受け止め、問題解決へと導く仕組み、苦情解決についてご説明します。

利用者の皆様からの苦情は、お電話、お手紙、電子メールなど、様々な方法で受け付けています。お伝えいただく内容は、サービスの質に関することから、事業者との間で起こったトラブル、利用料金に関することまで、実に様々です。どんな些細なことでも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。

苦情を受け付けた委員会は、内容を一つ一つ丁寧に確認します。必要に応じて、関係者の方々から詳しく話を伺うこともあります。そして、事実関係が明らかになった後、関係者の方々が直接話し合えるよう、委員会が間に入って調整を行います。この話し合いを通して、お互いが納得できる解決方法を探っていきます。

もし、話し合いによる解決が難しい場合は、委員会から関係者の方々へ解決に向けた提案や助言を行います。これは、問題を早期に解決するためです。このように、委員会が間に入ることで、よりスムーズに問題解決へと繋げることができます。

この苦情解決の仕組みは、利用者の皆様の権利を守り、安心してサービスを利用できる環境を作る上で非常に重要な役割を担っています。皆様が安心して地域福祉サービスを利用できるよう、委員会は常に尽力しています。

また、皆様から寄せられた苦情や相談内容は、今後のサービス改善のための貴重な資料として活用させていただきます。いただいた声を真摯に受け止め、より良い地域福祉の実現を目指します。

地域福祉への貢献

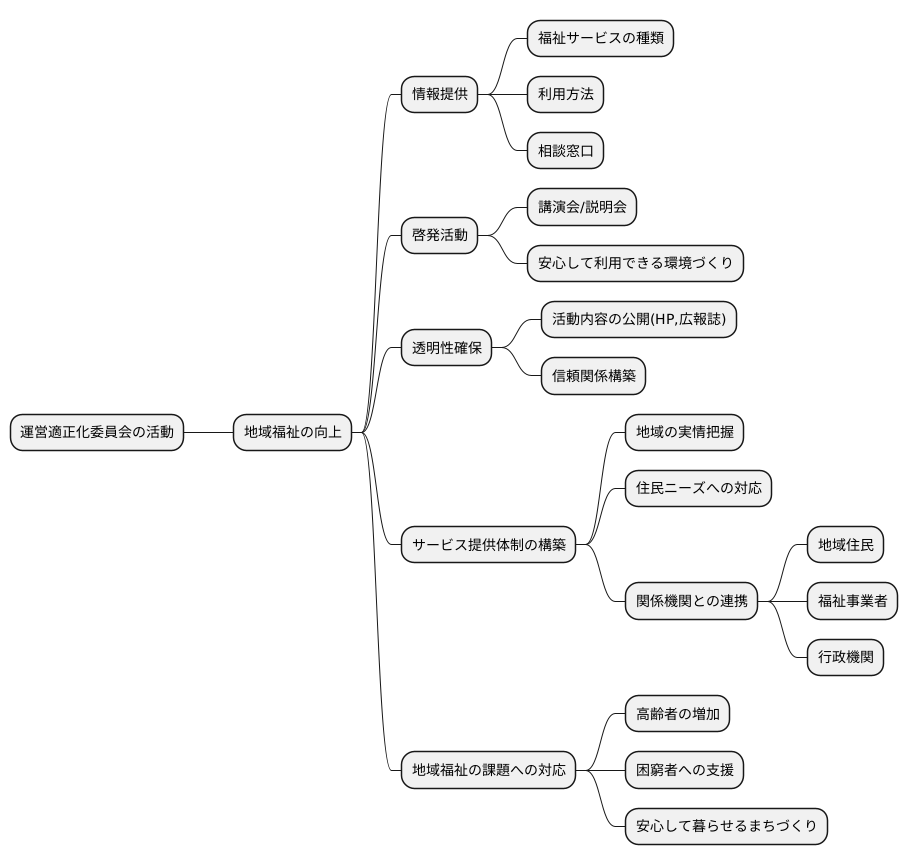

地域福祉の向上のため、運営適正化委員会は様々な活動に取り組んでいます。

委員会は、地域の人々が安心して福祉サービスを受けられるよう、様々な情報を提供しています。例えば、どのような福祉サービスがあるのか、どのように利用すれば良いのかといった情報を、分かりやすくまとめて公開しています。また、相談窓口を設け、一人ひとりの悩みに寄り添った丁寧な対応を心掛けています。さらに、地域の人々に向けて、福祉サービスの大切さを伝えるための啓発活動も行っています。講演会や説明会などを開催し、福祉サービスへの理解を深めてもらうことで、誰もが安心してサービスを利用できる環境づくりを目指しています。

委員会の活動内容については、ホームページや広報誌などで公開し、透明性を確保しています。どのような活動を行い、どのような成果を上げているのかを地域の人々に伝えることで、信頼関係を築き、より良いサービス提供につなげたいと考えています。

近年、高齢化が進み、社会の仕組みも変化する中で、福祉サービスへの求め方も多様化しています。委員会は、地域の実情をしっかりと把握し、住民一人ひとりのニーズに合わせたサービス提供体制の構築に努めています。そのため、地域住民の方々、福祉サービスを提供する事業者、そして行政機関と緊密に連携を取りながら、地域福祉の更なる発展に貢献していきます。

高齢者の増加や、様々な事情を抱える人々への支援など、地域福祉の課題は山積しています。委員会は、これらの課題に真摯に向き合い、地域の人々が安心して暮らせるまちづくりに貢献していきます。

委員会の今後の課題

運営をもっと良くする会は、地域の人々がより幸せに暮らせるよう手助けをする大切な役割を担っています。しかし、これからもっと活動をよくしていくためには、乗り越えなければならない問題がいくつかあります。まず、会をもっと多くの人に知ってもらうことが大切です。地域の人々が会の存在や役割を理解すれば、困ったことや相談したいことを気軽に伝えられるようになり、問題を早く解決することに繋がります。そのため、会を知らせるための活動をもっと活発に行ったり、相談できる場所を増やしたりするなど、会にアクセスしやすくする工夫が必要です。次に、会で活動する人たちの専門知識を高める必要があります。福祉の仕事は複雑になってきており、高い専門知識が必要な場合も増えています。会で活動する人たちが研修を受けられる機会を増やすなど、専門性を高めるための取り組みが欠かせません。例えば、高齢者の介護に関する知識や、障がいを持つ方の支援に関する知識を深めるための研修などを定期的に開催することが考えられます。また、様々なケースに対応できるよう、法律や制度に関する知識も学ぶ必要があります。最後に、関係する組織との連携をもっと強化することが重要です。役場や福祉の仕事をしている人たちとしっかり協力し合うことで、より早く、より効果的に対応できるようになります。例えば、定期的な会合を開き、情報交換や意見交換を行う場を設けることが重要です。また、緊急時の連絡体制を整備することで、迅速な対応が可能となります。これらの問題を一つずつ解決していくことで、運営をもっと良くする会は、地域の人々の暮らしをもっと良くすることに大きく貢献できると期待されます。より質の高い福祉の仕事を実現するために、会の活動はこれからますます大切になっていくでしょう。

| 課題 | 解決策 | 具体例 |

|---|---|---|

| 認知度の向上 | 会を知らせる活動を活発化 相談場所の増加 |

広報活動の強化 相談窓口の設置 アクセスしやすい環境整備 |

| 専門知識の向上 | 研修機会の増加 専門性を高める取り組み |

高齢者介護、障がい者支援、法律・制度に関する研修の定期開催 |

| 関係組織との連携強化 | 役場や福祉事業者との協力体制構築 | 定期的な会合による情報・意見交換 緊急時の連絡体制整備 |