介護保険:知っておくべき基礎知識

介護を学びたい

先生、「介護保険」ってよく聞くんですけど、よくわからないんです。簡単に説明してもらえますか?

介護の研究家

そうだね。「介護保険」とは、年を取ったり、病気や怪我で介護が必要になった人に対して、介護サービスを受けやすくするための保険制度だよ。費用の一部を負担することで、訪問介護や施設でのケアなど、様々なサービスを利用できるようになるんだ。

介護を学びたい

じゃあ、誰でも入れる保険なんですか?

介護の研究家

原則として、40歳以上の人は全員加入することになっているよ。40歳から64歳までは医療保険と一緒に徴収され、65歳以上になると介護保険料として支払うことになるんだ。また、40歳未満でも特定の病気になった場合は利用できる場合もあるよ。

介護保険とは。

お年寄りや体の不自由な方などが、必要な世話を安心して受けられるようにするための仕組みである『介護保険』について説明します。介護保険とは、お世話が必要と認められた人に、様々なサービスを提供するための保険です。多くの国で介護保険の制度がありますが、そのお金の出どころは国によって様々です。例えば、ドイツやオランダでは、介護保険は普通の医療保険とは別の保険制度として運営されています。イギリスやスウェーデンでは、税金からお金が出ています。日本では、公的な介護保険と民間の介護保険があります。公的な介護保険は、市町村が運営しており、2000年に施行された介護保険法に基づいた社会保険制度です。

介護保険制度の概要

誰もが年を重ねると、身体の機能が低下したり、物事を忘れやすくなったりすることがあります。このような変化によって、一人で日常生活を送ることが難しくなる高齢者も少なくありません。そこで、高齢者が安心して暮らせるよう、国が作った制度が介護保険制度です。

介護保険制度は、2000年に始まった社会保障制度で、40歳以上の人は全員加入することが義務付けられています。40歳になると保険料の支払いが始まり、65歳以上になると、介護サービスを利用できるようになります。介護保険制度があるおかげで、高齢者は費用の一部を負担するだけで、様々な介護サービスを受けることができるのです。

では、どのようにして介護サービスを受けるのでしょうか。まず、介護が必要だと感じた場合は、住んでいる市町村の窓口に相談に行きましょう。窓口では、申請の手続きや、介護の認定を受けるための審査について説明を受けることができます。そして、実際に審査を受けて、要介護と認定されると、介護の程度に応じて、利用できるサービスの種類や、利用できる金額の上限が決まります。

要介護の認定には、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの段階があり、数字が大きくなるほど、介護が必要な状態であることを示します。例えば、要支援1や要支援2と認定された人は、介護予防のサービスを受けることができます。これは、今の状態が悪化しないように、リハビリテーションなどを行うサービスです。また、要介護1から要介護5と認定された人は、訪問介護や通所介護といった、より多くの種類のサービスを受けることができます。訪問介護とは、介護職員が自宅に来て、入浴や食事の介助などを行ってくれるサービスです。通所介護とは、日帰りで施設に通い、入浴や食事の提供、レクリエーションなどに参加できるサービスです。このように、介護保険制度には様々なサービスがあり、その人の状態に合った適切なサービスを選ぶことができます。

介護保険制度は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けるために、とても重要な役割を果たしています。制度をうまく活用することで、高齢者だけでなく、その家族の負担も軽減することができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 介護保険制度とは | 高齢者が安心して暮らせるよう、国が作った社会保障制度 |

| 開始時期 | 2000年 |

| 加入義務 | 40歳以上 |

| サービス利用開始 | 65歳以上 |

| サービス利用の流れ | 1. 介護が必要と感じたら市町村の窓口に相談 2. 申請手続きと審査の説明を受ける 3. 審査を受け、要介護認定を受ける 4. 認定結果に基づき、利用できるサービスの種類と上限額が決まる |

| 要介護認定の段階 | 要支援1、要支援2、要介護1~要介護5(数字が大きいほど介護が必要な状態) |

| 要支援1・2のサービス | 介護予防サービス(リハビリテーションなど) |

| 要介護1~5のサービス | 訪問介護(自宅での入浴・食事介助など)、通所介護(日帰り施設での入浴・食事・レクリエーションなど) |

| 介護保険制度の役割 | 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けるための支援、高齢者とその家族の負担軽減 |

公的介護保険と民間介護保険

日本の介護保障は、公的介護保険と民間介護保険という二つの柱で支えられています。どちらも介護が必要になった際に金銭的な支援を受けられる制度ですが、それぞれ役割や仕組みが異なります。

まず、公的介護保険は40歳以上の国民全員が加入する義務のある社会保険制度です。運営は市区町村が行い、集められた保険料と税金、国庫負担金で運営されています。介護が必要と認定された場合、要介護度に応じて利用できるサービスの種類と限度額が決められています。利用者は費用の1割(所得に応じて2割または3割)を負担し、残りは保険から支払われます。この制度は、誰もが安心して介護サービスを受けられる社会を実現するために重要な役割を担っています。

一方、民間介護保険は、公的介護保険ではカバーしきれない部分を補うための任意加入の保険です。様々な保険会社が提供しており、保障内容や保険料、支払い条件などがそれぞれ異なります。例えば、公的介護保険では自己負担となる費用や、希望するサービスが利用限度額を超えた場合の費用などを補填することができます。また、介護施設への入居一時金や、自宅での介護に必要な備品の購入費用を保障する商品など、様々な種類があります。

公的介護保険は、介護の基本的な費用をカバーすることを目的としていますが、民間介護保険は、個々のニーズに合わせてより柔軟な保障を選ぶことができます。公的介護保険と民間介護保険を上手に組み合わせることで、将来の介護に対する不安を軽減し、より安心して生活を送ることができるようになるでしょう。

| 項目 | 公的介護保険 | 民間介護保険 |

|---|---|---|

| 加入 | 40歳以上の国民全員が加入する義務のある社会保険制度 | 任意加入 |

| 運営 | 市区町村 | 様々な保険会社 |

| 財源 | 保険料、税金、国庫負担金 | 保険料 |

| サービス利用 | 要介護度に応じて利用できるサービスの種類と限度額が決められている | 公的介護保険ではカバーしきれない部分を補う |

| 自己負担 | 費用の1割(所得に応じて2割または3割) | 保険会社やプランによって異なる |

| 保障内容 | 介護の基本的な費用をカバー | 個々のニーズに合わせてより柔軟な保障を選択可能(例:自己負担費用、利用限度額を超えた費用、介護施設入居一時金、介護備品購入費用など) |

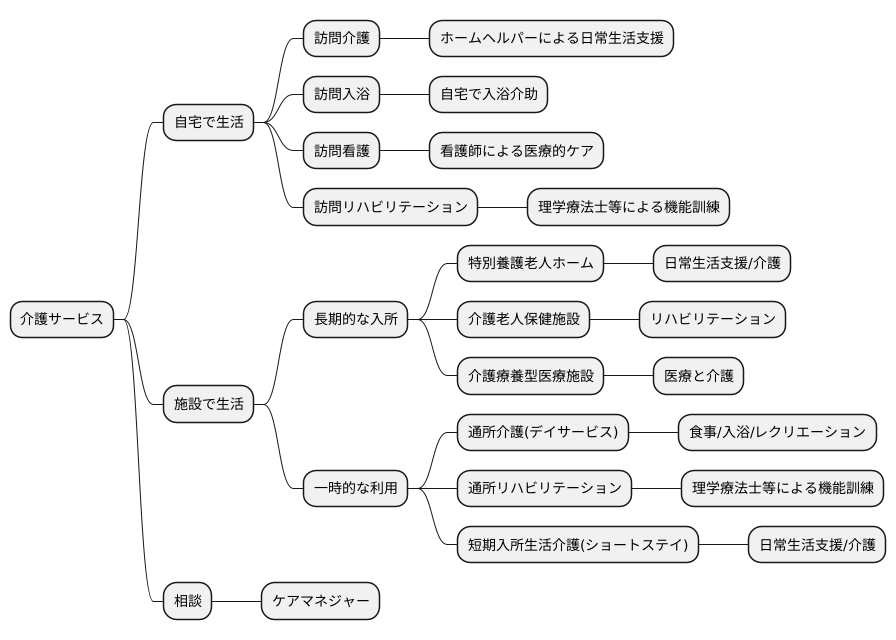

介護サービスの種類

介護保険制度を利用することで、様々な種類の介護サービスを受けることができます。これらのサービスは、住み慣れた自宅で暮らし続けたい方のニーズに応えるものから、施設でのケアが必要な方に向けたものまで、幅広く提供されています。

自宅で生活を続けたい方のために用意されているのが在宅サービスです。具体的には、ホームヘルパーが自宅を訪問して日常生活の支援を行う訪問介護、自宅で入浴介助を行う訪問入浴、看護師による医療的なケアを提供する訪問看護、そして理学療法士や作業療法士などによる機能訓練を行う訪問リハビリテーションなどがあります。これらのサービスを組み合わせることで、自宅での生活を支えることができます。

施設でのサービスには、長期的な入所を前提としたものと、一時的に利用できるものがあります。特別養護老人ホームは、常時介護が必要な方が入所し、日常生活の支援や介護を受けることができます。介護老人保健施設は、リハビリテーションに重点を置いた施設で、在宅復帰を目指す方にとって適しています。介護療養型医療施設は、医療ニーズの高い方が入所し、医療と介護の両面からケアを受けることができます。これらの施設は、要介護度や健康状態に応じて適切な施設を選択することが重要です。

一時的に施設を利用するサービスとしては、通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション、短期入所生活介護(ショートステイ)などがあります。通所介護は、日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。通所リハビリテーションは、日帰りで施設に通い、理学療法士や作業療法士などによる機能訓練を受けることができます。短期入所生活介護は、短期間施設に宿泊し、日常生活の支援や介護を受けることができます。これらのサービスは、家族の介護負担を軽減する役割も担っています。

このように、様々な種類の介護サービスが存在することで、それぞれの状況に合わせた柔軟なケアが可能となっています。どのサービスが適しているかは、ケアマネジャーに相談することで、最適なプランを立てることができます。

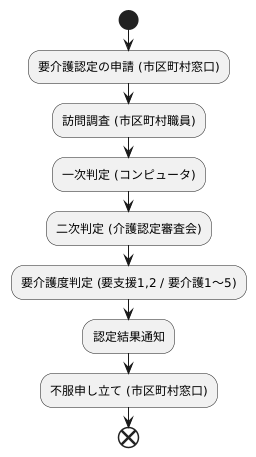

要介護認定の申請手続き

介護が必要になったと感じたら、まずはお住まいの市区町村の窓口へ要介護認定の申請を行いましょう。介護保険サービスを受けるためには、この認定が不可欠です。申請は本人や家族だけでなく、地域包括支援センターや民間のケアマネジャーに代行してもらうことも可能です。

申請書を提出すると、市区町村の職員がご自宅を訪問し、心身の状況や日常生活における自立度を調査します。具体的には、食事や入浴、排泄などの日常生活動作や、家事や外出といった生活行為がどの程度できるかを聞き取りや観察を通して確認します。また、持病や現在の健康状態、認知機能についても詳しく尋ねられますので、あらかじめ把握しておきましょう。

訪問調査の結果はコンピュータに入力され、一次判定が行われます。これは一次的な判定であり、その後、医師や介護支援専門員、保健師などの専門家が集まる介護認定審査会で二次判定が行われます。審査会では、訪問調査の結果に加えて、主治医の意見書なども参考にしながら、総合的に判断し、要介護度を決定します。

要介護度は、自立した生活を送る上でどの程度の支援が必要かを示すもので、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階に区分されます。要支援1と2は、まだ比較的軽度な状態であり、予防的なサービスが中心となります。要介護1から5は、数字が大きくなるほど介護の必要性が高く、利用できるサービスの種類や限度額も増えていきます。

認定結果は申請から30日程度で、書面で通知されます。もし認定結果に納得がいかない場合は、不服申し立ての手続きを設けていますので、各市区町村の窓口にご相談ください。要介護認定を受けることで、様々な介護サービスを利用できるようになり、ご本人やご家族の負担を軽減することに繋がります。

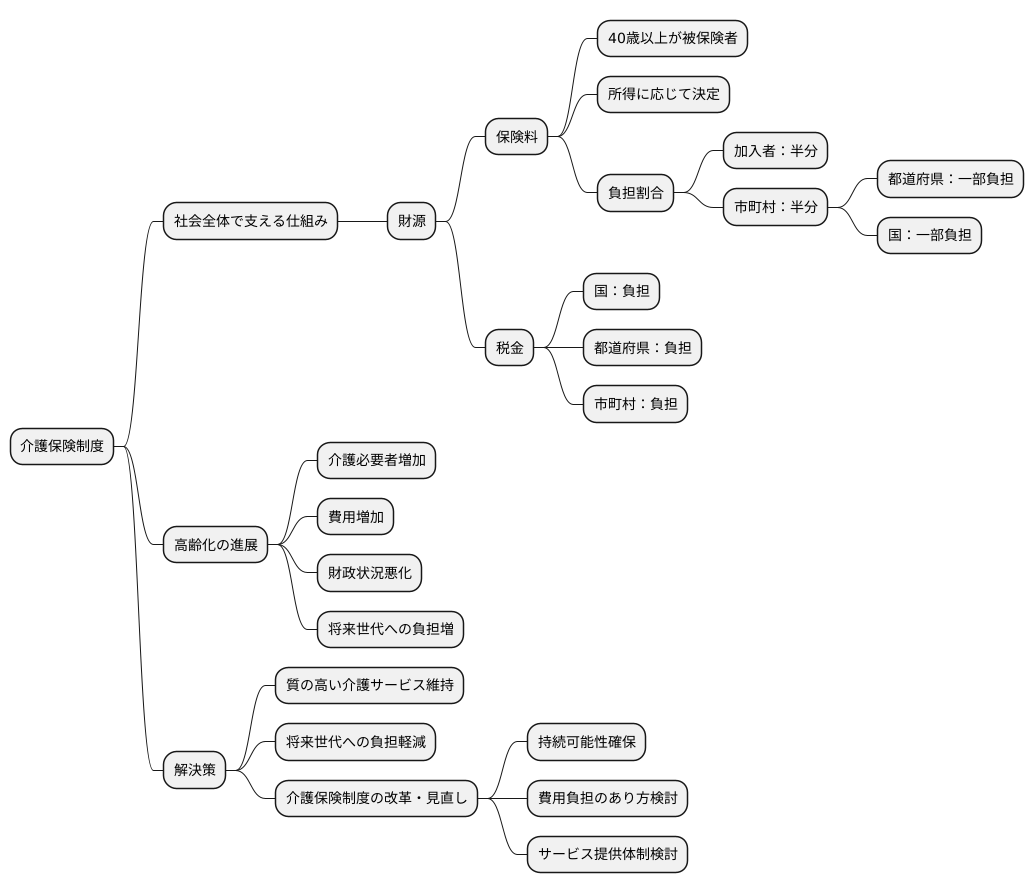

介護保険制度の財源

介護保険制度は、誰もが安心して老後を迎えられるよう、社会全体で支える仕組みです。その財源は、大きく分けて保険料と税金の二つから成り立っています。

まず、保険料についてです。介護保険の被保険者となるのは40歳以上の方で、所得に応じて保険料が決められます。この保険料は、加入者本人だけでなく、国や地方自治体も負担することで制度を支えています。具体的には、加入者と市町村がそれぞれ半分ずつ負担し、市町村が負担する分のうち、都道府県と国がさらに一部を負担する仕組みになっています。

次に税金についてです。保険料と同様に、国、都道府県、市町村がそれぞれ負担を分担し、介護保険制度の運営に必要な財源を確保しています。

しかし、高齢化の進展はとどまることを知らず、介護を必要とする人が増え続けています。それに伴い、介護保険制度の運営にかかる費用も増加の一途をたどり、財政状況は厳しさを増しています。このままでは、将来世代に大きな負担を強いることになりかねません。

そこで、質の高い介護サービスを維持しつつ、将来世代への負担を軽減するため、介護保険制度の改革や見直しが継続的に行われています。制度の持続可能性を確保し、誰もが安心して介護サービスを受けられるよう、費用負担のあり方やサービス提供体制など、様々な側面から検討が重ねられています。

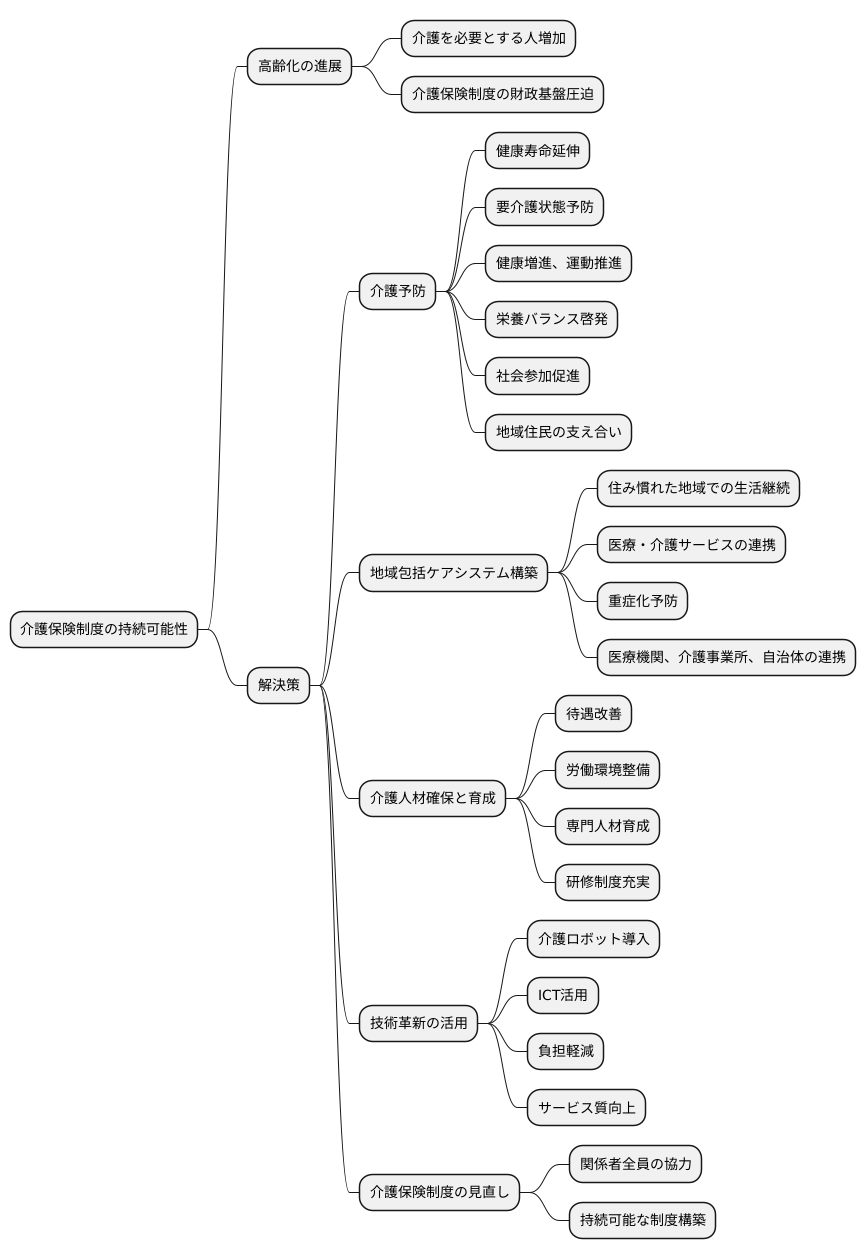

介護保険制度の将来

我が国では、高齢化が急速に進んでおり、介護を必要とする人は増加の一途をたどっています。こうした状況下で、介護保険制度は高齢者の暮らしを支える重要な仕組みとなっています。しかし、高齢化の進展は、介護保険制度の財政基盤を圧迫し、制度の持続可能性が課題となっています。限られた財源の中で、質の高い介護サービスを提供し続けるためには、様々な改革を進める必要があります。

まず、介護が必要になることを予防する取り組みが重要です。高齢者が健康寿命を延ばし、要介護状態となるのを防ぐことで、介護保険の給付を抑えることができます。具体的には、健康増進や運動の推進、栄養バランスの取れた食事の啓発、社会参加の促進などが挙げられます。また、地域住民の支え合い活動を通じて、高齢者の孤立を防ぎ、健康維持を支援することも重要です。

次に、地域包括ケアシステムの構築も欠かせません。住み慣れた地域で、必要な医療や介護サービスを切れ目なく受けられる体制を整備することで、重症化を防ぎ、在宅生活を長く続けることができます。そのためには、医療機関、介護事業所、自治体などが連携し、地域全体で高齢者を支える仕組みづくりが必要です。

さらに、介護人材の確保と育成も喫緊の課題です。介護の仕事は、心身ともに負担が大きく、離職率が高い現状があります。待遇改善や労働環境の整備を進め、より多くの人材が介護の仕事に就き、長く働き続けられるようにする必要があります。また、専門性の高い人材を育成するための研修制度の充実も重要です。

技術革新も介護の現場を変える可能性を秘めています。介護ロボットの導入や、情報通信技術を活用した見守りシステムなどは、介護職員の負担軽減や、サービスの質向上に役立ちます。これらの技術を積極的に活用し、より効率的で質の高い介護サービスを提供していく必要があります。

高齢者が安心して暮らせる社会を実現するために、介護保険制度の更なる見直しと改善が必要です。関係者全員が協力し、持続可能な制度の構築を目指していくことが大切です。