医療介護総合確保推進法:概要と目的

介護を学びたい

先生、「医療介護総合確保推進法」ってよく聞くんですけど、簡単に言うとどんな法律なんですか?

介護の研究家

そうだね、高齢化が進む中で、医療や介護を受けられるようにするための法律だよ。病院や介護施設を増やしたり、地域で助け合える仕組みを作ったりすることなどが書かれているんだ。

介護を学びたい

地域で助け合う仕組みというのは、具体的にどういうことですか?

介護の研究家

例えば、住み慣れた地域で、必要な医療や介護サービスを受けられるように、色々な人が協力して支え合うことだよ。お年寄りが自宅で安心して暮らせるように、訪問看護やデイサービスなどを利用しやすくしたり、近所の人で見守り合う活動なども含まれるね。

医療介護総合確保推進法とは。

『医療介護総合確保推進法』について説明します。これは、生まれる子どもの数が減り、お年寄りの数が増える中で、将来にわたって社会保障制度を維持していくための法律です。具体的には、医療や介護の仕組みづくり、新しい税金による支援制度の創設、地域で包括的に介護を行う仕組みづくりなどを行い、地域で医療と介護を総合的に確保することを目指しています。正式名称は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」です。

法律制定の背景

私たちの国は、世界にもまれな速さで高齢化が進んでいます。年を重ねるにつれ、医療や介護を必要とする人が増えることは避けられません。増え続ける医療費や介護費をまかなうには、社会保障制度を維持していくことが欠かせません。しかし、子どもの数が減っている影響で働き盛りの世代が減っているため、社会保障制度を維持していくことはますます難しくなっています。

このような状況の中で、医療と介護の体制を将来にわたって整えていくために作られたのが、医療介護総合確保推進法です。この法律は、高齢化が進む社会における医療と介護の課題に取り組むための大切な施策です。具体的には、地域包括ケアシステムの構築、医療と介護の連携強化、人材の確保と育成、費用負担の適正化などが盛り込まれています。

地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域で必要な医療や介護を受けられるようにする仕組みです。医療機関や介護施設だけでなく、地域住民やボランティアなども巻き込んで、地域全体で高齢者を支える体制を作っていきます。医療と介護の連携強化も重要な課題です。病院と介護施設が情報を共有し、スムーズな連携を図ることで、高齢者が安心して生活を送れるようになります。

人材の確保と育成も欠かせません。医療や介護の仕事は、責任が重く、専門的な知識や技術が求められます。質の高いサービスを提供するためには、優秀な人材を確保し、育成していくことが重要です。また、費用負担の適正化も重要な課題です。医療費や介護費の増加を抑えながら、必要な人に必要なサービスを提供していくためには、費用負担のあり方についても検討していく必要があります。医療介護総合確保推進法は、これらの課題に総合的に取り組むことで、超高齢社会においても、誰もが安心して医療や介護を受けられる社会の実現を目指しています。

| 課題 | 対策 | 詳細 |

|---|---|---|

| 高齢化による医療・介護需要の増加 | 医療介護総合確保推進法 | 地域包括ケアシステム構築、医療と介護の連携強化、人材確保と育成、費用負担の適正化 |

| 社会保障制度の維持 | 医療介護総合確保推進法 | 同上 |

| 地域包括ケアシステムの構築 | 地域包括ケアシステム | 住み慣れた地域で医療・介護を受けられる体制作り。医療機関、介護施設、地域住民、ボランティアが連携 |

| 医療と介護の連携強化 | 病院と介護施設の情報共有 | スムーズな連携で高齢者の安心した生活を支援 |

| 人材の確保と育成 | 人材確保・育成 | 質の高いサービス提供のための優秀な人材の確保と育成 |

| 費用負担の適正化 | 費用負担のあり方の検討 | 医療費・介護費の増加抑制と必要なサービス提供の両立 |

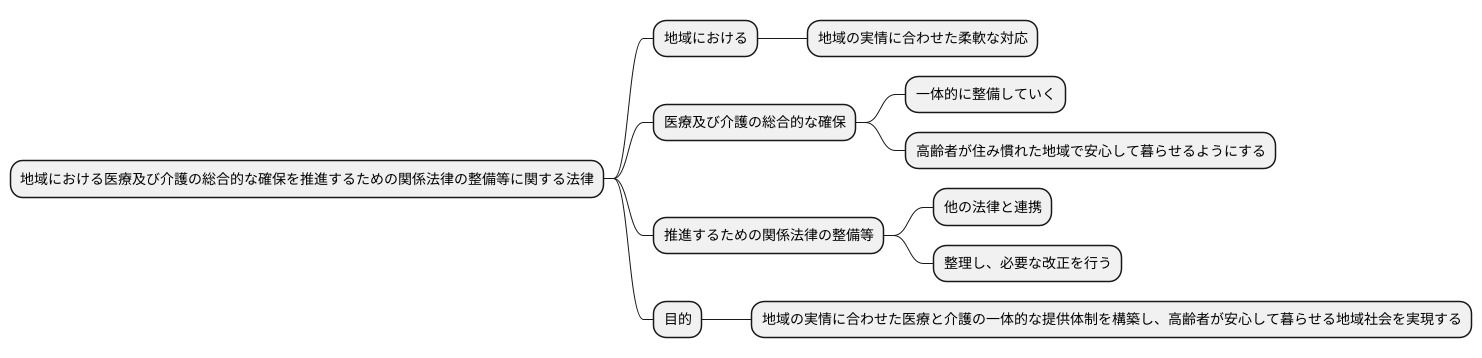

法律の正式名称

この法律の正式な名前は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」です。少し長い名前ですが、この名前の中に、法律の目的がしっかりと込められています。

まず「地域における」という言葉は、この法律が全国一律ではなく、それぞれの地域の特徴に合わせた医療と介護の体制づくりを目指していることを示しています。人口減少や高齢化が進む地域、地理的に医療機関が少ない地域など、それぞれの地域が抱える課題は様々です。この法律は、地域の実情に合わせた柔軟な対応を重視しているのです。

次に「医療及び介護の総合的な確保」という言葉は、医療と介護を別々に考えるのではなく、一体的に整備していくという考え方を示しています。高齢になればなるほど、医療と介護の両方が必要となる場面が増えてきます。病気の治療だけでなく、日常生活の支援も合わせて行うことで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにすることが大切です。

さらに「推進するための関係法律の整備等」という言葉は、この法律が他の法律と連携しながら、医療と介護の体制づくりを進めていくことを意味します。医療や介護に関する法律は複数存在しますが、それらを整理し、必要な改正を行うことで、より効果的な制度の運用を目指します。

つまり、この法律は、地域の実情に合わせた医療と介護の一体的な提供体制を構築し、高齢者が安心して暮らせる地域社会を実現することを目指す、包括的な法律と言えるでしょう。

地域包括ケアシステムの構築

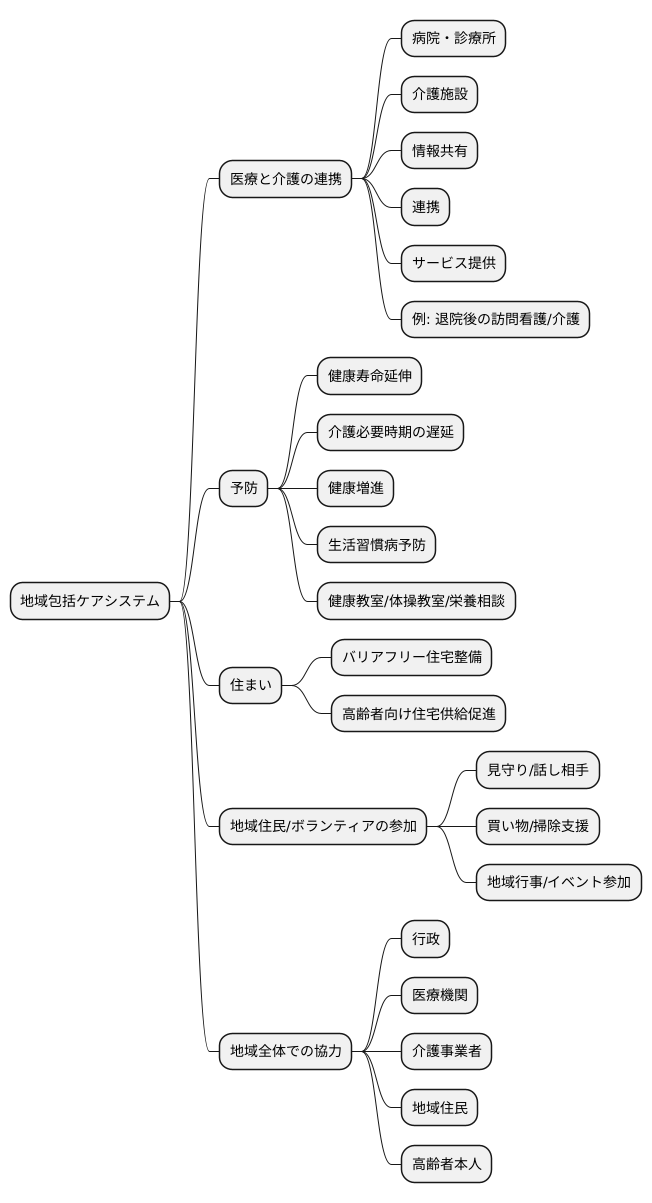

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、人生の最期まで安心して暮らせるように、医療、介護、予防、住まい、生活支援を一体的に提供する仕組みです。これは、医療介護総合確保推進法に基づき、地域全体で高齢者を支えることを目指しています。

このシステムの構築は、高齢化が進む日本社会において大変重要です。誰もがいつかは高齢になり、医療や介護が必要になる可能性があります。そのような時、住み慣れた地域で、必要な支援を受けながら、安心して暮らせることは、高齢者本人にとってはもちろん、その家族にとっても大きな安心につながります。

地域包括ケアシステムの中心となるのは、医療と介護の連携です。病院や診療所、介護施設などが互いに情報を共有し、連携を取りながら、高齢者に必要なサービスを提供します。例えば、退院後の生活に不安がある高齢者には、訪問看護や訪問介護などの在宅サービスをスムーズに利用できるように調整を行います。

また、予防も重要な要素です。健康寿命を延ばし、介護が必要になる時期を少しでも遅らせるためには、健康増進や生活習慣病予防の取り組みが欠かせません。地域住民を対象とした健康教室や体操教室、栄養相談などを実施することで、高齢者の健康を維持・増進していきます。

さらに、地域包括ケアシステムは、地域住民やボランティアの参加も重視しています。高齢者の見守りや話し相手、買い物や掃除の支援など、地域住民がそれぞれの得意分野を活かして、高齢者を支える活動が期待されています。また、地域の行事やイベントに高齢者を積極的に参加してもらうことで、社会とのつながりを維持し、孤立を防ぐ効果も期待できます。

住まいの確保も重要な課題です。高齢者が安心して暮らせるバリアフリー住宅の整備や、高齢者向けの住宅の供給を促進することで、住み慣れた地域での生活を継続しやすくします。

このように、地域包括ケアシステムは、様々な要素が組み合わさって成り立っています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現するためには、行政、医療機関、介護事業者、地域住民、そして高齢者本人を含め、地域全体で協力していくことが不可欠です。

医療・介護提供体制の確保

我が国では、高齢化の波が押し寄せ、医療や介護を必要とする人が増え続けています。これまで以上に医療や介護の提供体制をしっかりと整えることが、社会全体の大きな課題となっています。医療介護総合確保推進法に基づき、国をあげてこの課題解決に取り組んでいます。

高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためには、質の高い医療や介護サービスを受けられる環境が必要です。そのため、医療機関や介護施設の設備拡充や、医療従事者や介護職員の確保と育成に力を入れています。病院や診療所の整備を進めることで、地域住民が身近な場所で安心して医療を受けられるようにします。また、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護施設を増やし、様々なニーズに対応できる体制を構築します。同時に、医療や介護の担い手を増やすことも重要です。医師や看護師、介護福祉士などの養成機関への支援を強化することで、質の高い専門職の育成を目指します。加えて、より働きやすい労働環境を整備することで、離職を防ぎ、経験豊富な人材が長く活躍できる職場づくりを推進します。

技術革新も積極的に取り入れます。遠隔医療や人工知能を活用した診断支援システムなど、最新の技術を医療現場に導入することで、より効率的で精度の高い医療サービス提供を目指します。介護の現場では、介護ロボットの活用や、情報通信技術を活用した見守りシステムの導入を進めることで、介護職員の負担軽減と、高齢者の安全確保を両立させます。高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく、安心して生活を続けられるよう、地域包括ケアシステムの構築にも力を入れます。医療機関や介護施設だけでなく、地域住民やボランティア団体など、様々な主体が連携して高齢者を支える仕組みを構築することで、切れ目のない支援を提供します。誰もが安心して老後を迎えられる社会を実現するために、医療・介護提供体制の確保に、引き続き取り組んでいきます。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 高齢化による医療・介護需要の増加 | 医療介護総合確保推進法に基づき国をあげて課題解決に取り組む |

| 質の高い医療や介護サービスを受けられる環境の必要性 |

|

| 医療や介護の担い手不足 |

|

| 医療・介護サービスの効率化と高度化 |

|

| 地域での高齢者支援体制の構築 | 地域包括ケアシステムの構築による切れ目のない支援

|

新たな税制支援制度

医療と介護を総合的に確保し、より良いものにするための法律である医療介護総合確保推進法に基づいて様々な取り組みが行われています。こうした取り組みを長く続けるためには、安定したお金の流れを作ることが欠かせません。そこで、この法律では新しい税金に関する支援の仕組みも取り入れられました。

具体的には、消費税の増えた分のいくらかを、医療や介護など社会保障のお金に充てることになりました。このおかげで、医療や介護のサービスをより充実させることができます。少子高齢化が進む中で、将来にわたって皆が安心して医療や介護を受けられるようにするためには、社会保障制度をしっかりと維持していく必要があります。この新しい税金に関する支援の仕組みは、社会保障制度を支える上で大切な役割を担っています。

国民皆で支え合う仕組みを作ることで、誰もが安心して医療や介護のサービスを受けられる社会を目指しています。高齢者が安心して暮らせるように、介護が必要な人が適切なサービスを受けられるように、また子育て中の家庭への支援も充実させるなど、様々な面でこの制度が役立っています。この制度は、未来の世代も安心して暮らせる社会を作るための、大切な一歩と言えるでしょう。

税金の使い方を分かりやすく説明し、国民の理解を得ることも重要です。皆で支え合う仕組みを作ることで、より良い社会を築いていくことができるのです。

今後の展望

高齢化が進む我が国において、誰もが安心して歳を重ねられる社会を築くためには、医療と介護の連携強化が欠かせません。医療介護総合確保推進法は、この実現に向けた重要な役割を担っています。今後、ますます高齢者が増加する中で、この法律に基づく施策の重要性はさらに高まっていくと考えられます。

高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく生活を続けられるようにするためには、地域包括ケアシステムの充実が不可欠です。医療機関や介護事業者だけでなく、地域住民やボランティアなど、様々な人々が協力して、高齢者を支える仕組みづくりが必要です。具体的には、訪問診療や訪問看護、訪問介護などの在宅サービスの拡充、地域住民による見守り活動の推進などが重要になります。

また、医療と介護の提供体制の強化も重要な課題です。高齢者の増加に伴い、医療や介護のニーズはますます多様化・複雑化しています。質の高い医療・介護サービスを提供できるよう、専門職の人材育成や確保、医療機関と介護施設の連携強化、情報通信技術を活用した効率的なサービス提供体制の構築などを進める必要があります。

これらの施策を実現するためには、持続可能な財源の確保が不可欠です。高齢化の進展に伴い、医療・介護にかかる費用は増加の一途をたどっています。将来世代に負担を先送りすることなく、安定した財源を確保するために、社会保障制度全体の改革や、国民の負担と受益のあり方について、幅広い議論を進める必要があります。

高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためには、国民一人ひとりが高齢化社会の現状を理解し、社会保障制度を支えていく意識を持つことが大切です。そして、国、地方公共団体、医療・介護関係者、地域住民など、関係者全体が協力して取り組むことが重要です。

| 課題 | 施策 |

|---|---|

| 高齢化社会における医療と介護の連携強化 | 医療介護総合確保推進法に基づく施策推進 |

| 住み慣れた地域での生活継続 | 地域包括ケアシステム充実 – 在宅サービス拡充(訪問診療、訪問看護、訪問介護など) – 地域住民による見守り活動推進 |

| 多様化・複雑化するニーズへの対応 | 医療・介護提供体制強化 – 専門職の人材育成・確保 – 医療機関と介護施設の連携強化 – ICT活用による効率的なサービス提供体制構築 |

| 医療・介護費用の増加 | 持続可能な財源確保 – 社会保障制度全体の改革 – 国民の負担と受益のあり方に関する議論 |

| 高齢化社会に対する国民の意識向上 | 高齢化社会の現状理解と社会保障制度を支える意識醸成 – 国、地方公共団体、医療・介護関係者、地域住民の協力 |