要介護認定:その仕組みと意義

介護を学びたい

先生、「要介護度認定」ってよく聞くんですけど、どんなものか教えていただけますか?

介護の研究家

はい。要介護度認定とは、どのくらいの介護サービスが必要なのかを、市区町村が審査して7段階のレベルに分けることだよ。訪問調査と、お医者さんの意見を元に、専門家が判断するんだ。

介護を学びたい

訪問調査と、お医者さんの意見だけで判断されるんですか?

介護の研究家

まずコンピューターで一次判定を行い、その後、お医者さんの意見書と合わせて専門家が二次判定を行うんだ。もし結果に納得がいかなかったら、都道府県の介護保険審査会に申し立てすることもできるんだよ。

要介護度認定とは。

『要介護度認定』とは、どのくらいの介護サービスが必要なのかを市区町村が審査・判定し、7段階の区分に分けることです。この区分は『要介護度』と呼ばれます。

申請者がどのくらいの介護サービスを必要としているのかを判断するために、まず、自宅を訪問して行われる調査の結果をコンピューターで判定する『一次判定』が行われます。次に、かかりつけのお医者さんの意見書と合わせて、医療や福祉の専門家が判定する『二次判定』が行われます。これらの判定結果を元に、要介護度が決定されます。

もし、認定結果に納得できない場合は、結果の通知を受け取ってから60日以内に、都道府県が設置している介護保険審査会に申し立てをすることができます。

要介護認定とは

要介護認定とは、介護を必要とする方が公的にどの程度の支援が必要かを判断してもらうための手続きです。これは、介護保険制度の中核を成す重要な仕組みであり、高齢化が進む日本において、多くの方々が利用しています。

申請は、住んでいる市区町村の窓口で行います。申請書に必要事項を記入し、提出することで手続きが始まります。その後、市区町村の職員や専門家による訪問調査や医師の意見書などを基に、どの程度の介護が必要かを総合的に判断します。この判断は、自立の度合いを測る指標に基づいて行われ、要支援1と要支援2、そして要介護1から要介護5までの7段階に区分されます。

要支援1と2に認定された方は、介護予防のサービスを受けることができます。これは、今の状態を維持し、悪化を防ぐための支援です。例えば、自宅での運動指導や栄養指導、地域での活動への参加支援などがあります。一方、要介護1から5に認定された方は、介護サービスを受けることができます。要介護度は、数字が大きくなるほど、介護の必要度が高いと判断されたことを意味し、利用できるサービスの種類や利用限度額が増えます。例えば、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)、施設への入所など、様々なサービスがあります。

要介護認定を受けることで、これらのサービスを介護保険制度の枠組みの中で利用することができ、利用者本人や家族の経済的な負担を軽減することができます。認定の有効期間は原則として6ヶ月間です。状態が変化した場合や期間が満了する際には、再度申請を行い、更新する必要があります。また、状態が大きく変化した場合は、更新時期を待たずに区分変更の申請を行うことも可能です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 要介護認定とは | 介護を必要とする方が公的にどの程度の支援が必要かを判断してもらうための手続き |

| 申請場所 | 住んでいる市区町村の窓口 |

| 申請方法 | 申請書に必要事項を記入し、提出 |

| 認定基準 | 訪問調査、医師の意見書などをもとに総合的に判断 |

| 認定区分 | 要支援1, 要支援2, 要介護1~5の7段階 |

| 要支援1・2のサービス | 介護予防サービス (現状維持、悪化防止のための支援) 例: 運動指導、栄養指導、地域活動への参加支援 |

| 要介護1~5のサービス | 介護サービス (訪問介護、通所介護、施設入所など) 数字が大きいほど、介護の必要度が高く、利用できるサービスの種類や利用限度額が増える |

| サービス利用 | 介護保険制度の枠組みの中で利用。利用者本人や家族の経済的負担を軽減。 |

| 有効期間 | 原則6ヶ月 |

| 更新 | 状態変化時や期間満了時に再度申請 |

| 区分変更 | 状態が大きく変化した場合は、更新時期を待たずに申請可能 |

認定の申請方法

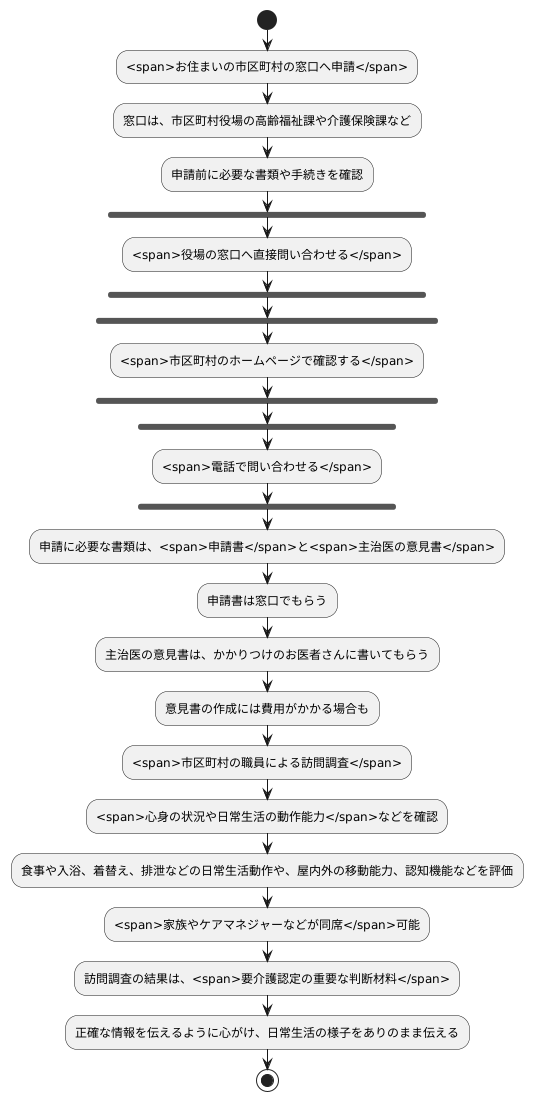

要介護認定を受けるには、まずお住まいの市区町村の窓口へ申請を行う必要があります。窓口は、市区町村役場の高齢福祉課や介護保険課などが担当しています。申請を行う前に、必要な書類や手続きについて確認しておきましょう。確認方法はいくつかあります。役場の窓口へ直接問い合わせる方法、市区町村のホームページで確認する方法、電話で問い合わせる方法などがありますので、ご自身に合った方法で確認してください。

申請に必要な書類は、申請書と主治医の意見書です。申請書は窓口でもらうことができます。主治医の意見書は、かかりつけのお医者さんに書いてもらう必要があります。意見書の作成には費用がかかる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

申請が受理されると、市区町村の職員による訪問調査が行われます。この調査では、心身の状況や日常生活の動作能力などが確認されます。具体的には、食事や入浴、着替え、排泄などの日常生活動作や、屋内外の移動能力、認知機能などが評価されます。調査員は、聞き取りだけでなく、実際に体を動かしたり、日常生活の動作を行ったりするようお願いすることもあります。緊張せずに、普段通りの様子を見てもらうことが大切です。

訪問調査には、家族やケアマネジャーなどが同席することもできます。同席することで、普段の様子をより詳しく伝えることができます。もし、日ごろの様子を伝える上で、同席が必要だと感じる場合は、遠慮なく市区町村の担当者に相談してみましょう。

訪問調査の結果は、要介護認定の重要な判断材料となります。正確な情報を伝えるように心がけ、日常生活の様子をありのまま伝えましょう。訪問調査で聞かれたことに対して、正確に答えることが、適切な要介護認定を受けるために重要です。

一次判定と二次判定

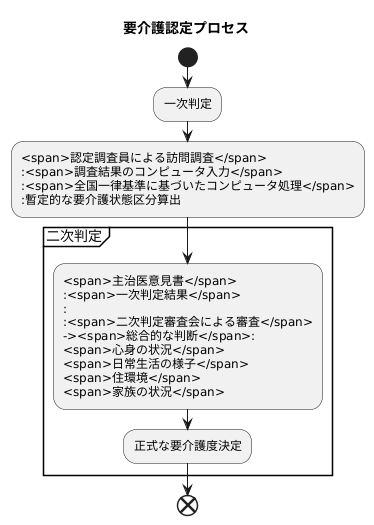

要介護認定は、一次判定と二次判定という二つの段階を経て行われます。まず行われる一次判定では、認定調査員が家庭を訪問し、実際に行った調査結果をコンピュータに入力します。この入力された情報は、全国一律の基準に従ってコンピュータで処理され、要介護状態の区分が算出されます。この段階では、あくまでも機械的な計算によって区分が算出されるため、一次判定の結果は暫定的なものとなります。つまり、この時点ではまだ正式な要介護度は決定されていません。

次に二次判定が行われます。この段階では、一次判定の結果に加え、主治医が作成した意見書の内容、そして介護や医療、福祉の専門家が集まる二次判定審査会による審査が行われます。審査会には、医師、保健師、社会福祉士などの専門家が参加し、一次判定の結果を踏まえつつ、申請者の心身の状況、普段の生活の様子、住んでいる家の環境、家族の状況などを総合的に判断します。例えば、一次判定では要介護と判定されたとしても、住環境に手すりなどを設置することで自立した生活が可能になる場合などは、要支援と判定されることもあります。このように、二次判定では、様々な角度からきめ細やかな検討を行い、申請者に本当に必要な支援を判断します。一次判定でコンピュータが算出した区分がそのまま最終的な要介護度となる場合もありますが、二次判定で変更される場合もあります。二次判定の方が、様々な情報に基づいて人が判断するため、より適切な要介護度の決定につながる可能性が高まります。審査会で最終的に決定された要介護状態区分が、正式な要介護度となります。

認定結果への不服申し立て

介護認定の結果にご納得いただけない場合は、不服を申し立てることができます。この制度は、介護を必要とする方の権利を守るために設けられていますので、認定結果に疑問や不安を感じた場合は、ためらわずに活用してください。

不服申し立ての手続きは、まず都道府県が設置している介護保険審査会へ申し立てを行うことから始まります。審査請求を行うには、認定結果を通知する文書を受け取った日から60日以内という期限が定められています。この期限を過ぎてしまうと、申し立てができなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

介護保険審査会は、都道府県から独立した立場で、中立・公正に審査を行います。審査会では、改めて申請された方の心身の状態や生活状況を詳しく調べます。提出された資料の見直しはもちろんのこと、必要に応じて改めてご自宅などを訪問し、調査を行うこともあります。

審査会による審査の結果、最初の認定結果が変更される場合もありますし、変更されない場合もあります。申し立てを行えば必ず希望どおりの結果が得られるとは限りませんので、その点はあらかじめご承知おきください。

不服申し立てに関する詳しい手続きや必要書類については、お住まいの市区町村の窓口や、都道府県の介護保険担当部署にお問い合わせください。また、国民健康保険団体連合会などのホームページでも情報が公開されていますので、ご活用ください。相談窓口では、専門の相談員が丁寧に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 不服申し立ての対象 | 介護認定の結果 |

| 申し立て先 | 都道府県が設置している介護保険審査会 |

| 申し立て期限 | 認定結果を通知する文書を受け取った日から60日以内 |

| 審査会の役割 | 中立・公正に審査を行う |

| 審査内容 | 心身の状態や生活状況の調査(資料見直し、自宅訪問など) |

| 審査結果 | 最初の認定結果が変更される場合と変更されない場合がある |

| 問い合わせ先 | 市区町村の窓口、都道府県の介護保険担当部署、国民健康保険団体連合会など |

要介護認定の意義

要介護認定を受けるということは、ただ介護のサービスを受けるためだけの入り口ではありません。高齢者が安心してこの先も暮らし続けられるようにするための大切な仕組みなのです。認定を受けることで、必要な介護サービスを受けられるようになるだけでなく、それ以外にも様々な良い点があります。

まず、地域社会との関わりを保ち続けることにつながります。介護サービスを通じて、地域の人々と接する機会が増え、孤立を防ぐことができます。また、デイサービスや訪問介護などのサービスを利用することで、自宅にいながらにして社会とのつながりを感じることができます。

次に、介護をする家族の負担を軽くすることに役立ちます。介護は肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。要介護認定を受け、適切なサービスを利用することで、家族の負担を和らげ、介護疲れを防ぐことができます。家族が心にゆとりを持つことで、高齢者と家族の関係もより良いものになるでしょう。

さらに、要介護認定は、高齢者の状態を客観的に把握する機会となります。認定調査を受けることで、現在の心身の状態や生活状況を専門家に見てもらうことができます。これは、今後の生活設計を考える上でも非常に重要です。

このように、要介護認定制度は、高齢化社会における様々な問題を解決するための大切な取り組みです。高齢者だけでなく、その家族、そして社会全体にとって大きな利益をもたらします。誰もが安心して年を重ね、豊かな生活を送ることができる社会を作るためにも、要介護認定制度について正しく理解し、積極的に活用していくことが大切です。

| 要介護認定のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 必要な介護サービスの利用 | 認定を受けることで、必要な介護サービスを利用できるようになります。 |

| 地域社会との関わり維持 | 介護サービスを通じて地域の人々との接する機会が増え、孤立を防ぎます。 |

| 家族の介護負担軽減 | 適切なサービス利用で家族の肉体的・精神的負担を和らげ、介護疲れを防ぎます。 |

| 高齢者の状態の客観的把握 | 認定調査により、心身の状態や生活状況を専門家に見てもらい、今後の生活設計に役立ちます。 |

| 高齢者と家族の関係改善 | 家族の負担軽減により、高齢者と家族の関係が良好になります。 |

| 将来の生活設計の基盤 | 専門家による客観的な評価は、今後の生活設計を考える上で重要です。 |