介護保険事業計画:地域の高齢者福祉の未来図

介護を学びたい

先生、「介護保険事業計画」って、何ですか?難しそうな言葉でよく分かりません。

介護の研究家

そうだね、少し難しい言葉だね。簡単に言うと、みんなが年を取ったり、病気になったりした時に、安心して生活を送れるように、どんなサービスをどれくらい用意するかを決めた計画のことだよ。市区町村が3年に一度作って、見直しているんだ。

介護を学びたい

なるほど。例えば、どんなサービスがあるんですか?

介護の研究家

例えば、自宅で介護してもらうための訪問介護サービスや、デイサービス、それから特別養護老人ホームなどの施設の整備なども含まれるよ。計画には、これらのサービスを充実させるかどうかも書かれているんだ。

介護保険事業計画とは。

お年寄りや体の不自由な方が、安心して生活を送れるようにするための『介護』と、必要な時に手助けをする『介助』。これらの言葉に関連して、『介護保険事業計画』というものがあります。これは、市町村などの地域ごとに作られる計画で、介護をより良くしていくためのものです。3年に一度見直され、介護保険の費用や、介護施設、自宅でのサービス、地域での支え合い活動などを増やすかどうかも検討し、発表されます。

計画策定の目的

介護保険事業計画は、地域に住む高齢者が安心して日々の暮らしを送ることができるよう、それぞれの必要に見合った介護サービスを確保し、提供するためのしくみを整えるための大切な計画です。この計画は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域包括ケアシステムという仕組みを作るためにも重要な役割を担っています。

まず、計画を作る目的は、地域の高齢者の状況を把握し、必要な介護サービスの量と種類を見積もることです。高齢化が進むにつれて、要介護の高齢者の数も増え、必要なサービスの種類や量も変化していきます。また、地域によって高齢者の生活状況や抱える課題も違います。そのため、それぞれの地域の実情に合ったサービス提供体制を計画することが重要になります。

次に、計画に基づいて、介護サービスを提供する事業者や施設の数を調整し、質の高いサービスが提供されるように努めます。 利用者が安心して質の高いサービスを受けられるよう、事業者に対して研修機会の提供や指導、助言を行います。また、利用者からの意見や要望を聞き、サービス改善に繋げる仕組みも作ります。

この計画は、市区町村が中心となって作りますが、地域住民や介護事業者、医療関係者など、様々な立場の人々が協力して作り上げていくことが大切です。 高齢者福祉は、地域社会全体で支えていくものです。計画を作る過程で、地域住民の意見を反映させ、合意形成を図ることで、より良い計画となり、地域全体の理解と協力を得ながら計画を実行していくことができます。

最終的な目標は、高齢者が尊厳を保ち、住み慣れた地域で自立した生活を送れるように支援することです。そのため、単に介護サービスを提供するだけでなく、高齢者の社会参加を促進する取り組みや、介護予防の活動なども計画に盛り込み、総合的な高齢者福祉の向上を目指します。

計画の内容

介護保険事業計画は、地域の高齢者の暮らしを支えるための大切な設計図です。この計画では、まず地域に住む高齢者の人数が将来どのように変化していくかを予測します。そして、介護が必要となる方の数も見積もり、どんな介護サービスがどれくらい必要になるのかを明らかにします。

これらの予測に基づいて、具体的なサービス提供の仕組みづくりが進められます。例えば、特別養護老人ホームといった施設を新たに建設したり、増築したりする計画が立てられます。また、自宅で介護を受けられるよう、訪問介護や通所介護といった在宅サービスの充実も図られます。高齢者が要介護状態になるのを防ぐための介護予防事業についても、具体的な取り組みが計画に盛り込まれます。例えば、運動教室や栄養指導、健康相談などを実施することで、高齢者の心身の健康維持を支援します。

さらに、地域住民や関係機関との協力体制の強化も重要な要素です。地域包括支援センターや医療機関、ボランティア団体などと連携し、切れ目のない支援体制を構築します。また、サービスの質の向上にも力を入れます。介護職員の研修機会を増やす、サービス内容を定期的に見直すといった取り組みを通じて、利用者が安心して質の高いサービスを受けられるように努めます。計画は、地域の実情に合わせて作られます。住民説明会やアンケート調査などを通じて住民の意見を丁寧に聞き、より良い計画となるよう、地域全体で知恵を出し合います。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 高齢者数の予測 | 地域の高齢者数の将来的な変化を予測 |

| 介護需要の予測 | 必要となる介護サービスの種類と量を見積もり |

| 施設整備 | 特別養護老人ホームなどの新設・増築 |

| 在宅サービスの充実 | 訪問介護、通所介護などのサービス拡充 |

| 介護予防事業 | 運動教室、栄養指導、健康相談などによる健康維持支援 |

| 地域連携 | 地域包括支援センター、医療機関、ボランティア団体等との連携強化 |

| 切れ目のない支援体制の構築 | 関係機関との連携による継続的な支援の提供 |

| サービスの質の向上 | 介護職員の研修、サービス内容の見直し |

| 地域への配慮 | 住民説明会、アンケート調査による意見収集 |

計画の改定

介護保険事業計画は、社会の移り変わりや高齢化の進み具合に合わせて、原則として3年ごとに見直しを行います。この見直しは、現在の状況を調べるだけに留まらず、これからのことを考えた介護サービスの仕組みづくりを目的としています。高齢者の周りの環境の変化や新しく出てきた要望をきちんと把握し、地域の実情に合わせた臨機応変な対応が求められます。

この計画の見直し作業では、住民や関係する団体との意見交換や、広く一般から意見を募る機会を設けるなどして、様々な意見を取り入れることが大切です。例えば、地域の高齢者の方々やそのご家族、介護事業に携わる方々、地域包括支援センターの担当者などから意見を聞く場を設けます。また、自治体のホームページや広報誌などで計画案を公開し、広く住民からの意見を募集します。寄せられた意見は、計画に反映できるよう検討し、その結果を公表します。

計画の内容は分かりやすくまとめられ、広く住民に知らされます。具体的には、自治体のホームページ、広報誌、地域の説明会などで、計画の概要や改定のポイントなどを説明します。また、地域包括支援センターや介護サービス事業所などにも計画の内容を周知し、住民からの問い合わせに対応できるようにします。これにより、住民は介護保険サービスの内容や利用方法などを理解し、安心してサービスを利用できるようになります。

このように、介護保険事業計画の改定は、地域の高齢者の生活を支える上で非常に重要な役割を担っています。計画を適切に見直すことで、変化する社会情勢や高齢者のニーズに合わせた、より質の高い介護サービスの提供体制を構築していくことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 見直しの頻度 | 原則3年ごと |

| 目的 | 社会の移り変わりや高齢化の進展への対応、将来を見据えた介護サービスの仕組みづくり |

| 見直しにおける重要な要素 | 高齢者の周りの環境変化や新たな要望の把握、地域の実情に合わせた臨機応変な対応 |

| 意見収集の方法 | 住民、関係団体との意見交換会、広く一般からの意見募集 (ホームページ、広報誌など) |

| 意見提供者 | 地域の高齢者、家族、介護事業関係者、地域包括支援センター担当者など |

| 情報公開の方法 | 自治体ホームページ、広報誌、地域説明会、地域包括支援センター、介護サービス事業所 |

| 情報公開の目的 | 住民への周知、理解促進、安心してサービスを利用できる環境づくり |

| 改定の意義 | 地域の高齢者の生活支援、変化する社会情勢や高齢者のニーズに合わせた質の高い介護サービス提供体制の構築 |

保険料との関係

介護保険事業計画の改定は、私たちが支払う介護保険料と深い関わりがあります。この計画は、どれくらいの介護サービスが必要とされ、どのくらいの費用がかかるのかを計算する土台となるものです。そして、その費用を賄うために、保険料の金額が決まります。

高齢化が進むにつれて、介護サービスを必要とする人は増え続けています。そのため、介護サービスへの需要も大きくなり、それに比例して保険料の負担も大きくなることが考えられます。保険料の負担が増えることは、私たちにとって大きな心配事です。しかし、ただ負担を軽くすることだけを考えるのではなく、必要なサービスをきちんと受けられるようにすることも大切です。負担とサービスのバランスをうまく取りながら、将来も安心して介護サービスを受けられる仕組みを作っていく必要があります。

限られた財源を有効に活用するためには、費用を抑えつつ質の高いサービスを提供できる体制を作る必要があります。例えば、訪問介護サービスであれば、移動時間を短縮するために近隣の利用者さんをまとめて訪問する、といった工夫が考えられます。また、地域包括支援センターの職員などが、利用者さん一人ひとりの状況を丁寧に把握し、本当に必要なサービスを見極めることも重要です。このような取り組みを通じて、利用者さんの満足度を高めつつ、費用を効率的に使うことができれば、保険料の負担を抑えつつ質の高いサービスの提供が可能になります。

介護保険事業計画を作る際には、こうした費用対効果も考慮する必要があります。将来にわたって、誰もが安心して介護サービスを利用できるよう、私たち一人ひとりが介護保険制度に関心を持ち、制度の維持・発展のために協力していくことが大切です。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 介護保険事業計画と保険料の関係 | 介護保険事業計画は、必要な介護サービス量と費用を算出し、保険料を決める基礎となる。高齢化でサービス需要が増えれば、保険料負担も増える可能性がある。 |

| 負担とサービスのバランス | 保険料負担の軽減だけでなく、必要なサービスが受けられることも重要。負担とサービスのバランスを取り、将来も安心して介護サービスを受けられる仕組みが必要。 |

| 費用対効果の高いサービス提供 | 限られた財源の有効活用には、費用を抑えつつ質の高いサービス提供体制が必要。訪問介護の効率化や、地域包括支援センターによるニーズ把握などが重要。これにより、利用者の満足度を高めつつ費用を効率化し、保険料負担を抑えつつ質の高いサービス提供が可能になる。 |

| 介護保険制度への関心の重要性 | 介護保険事業計画策定には費用対効果の考慮が必要。将来にわたり誰もが安心して介護サービスを利用できるよう、制度への関心を持ち、維持・発展に協力することが大切。 |

地域包括ケアシステムとの連携

住み慣れた地域で最期まで暮らせるようにする仕組み、地域包括ケアシステム。この仕組みをしっかりと機能させる上で、介護保険事業計画は欠かせない役割を担っています。地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、医療、介護、予防、生活支援といった様々なサービスを切れ目なく利用できる体制のことです。

介護保険事業計画は、この地域包括ケアシステムを支える土台となるものです。計画に基づき、医療機関や介護事業所、地域住民、行政など、様々な関係者が連携することで、地域全体で高齢者を支える体制づくりが進められます。

具体的には、介護保険事業計画の中で、地域に必要なサービスの種類や量、提供体制などを明確化します。例えば、在宅医療を充実させる、介護予防の取り組みを強化する、認知症高齢者への支援体制を整える、といった具体的な目標を設定し、その実現に向けた事業を計画します。

関係機関の連携も重要です。例えば、病院と訪問介護事業所が連携することで、退院後の在宅生活をスムーズに開始できるよう支援できます。また、地域住民が参加するボランティア活動や、民生委員などによる見守り活動も、高齢者の生活を支える上で大きな力となります。これらの連携を強化することで、高齢者が安心して暮らせる地域社会を実現できます。

介護保険事業計画は、地域包括ケアシステムを推進するための羅針盤と言えるでしょう。計画に基づき、関係機関が協力して取り組むことで、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい生活を続けられるよう支援していくことが重要です。

住民参加の重要性

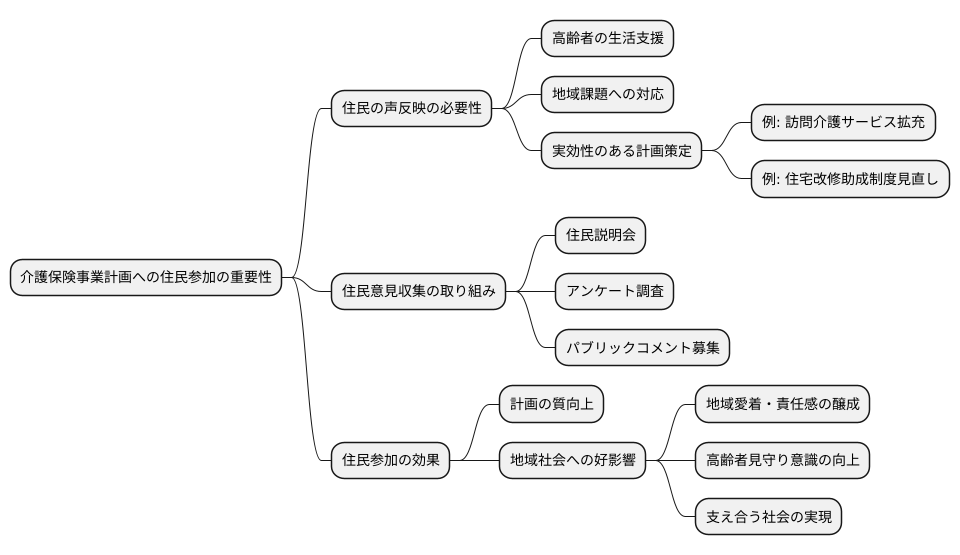

人が年を重ね、介護が必要となる場面は誰にでも訪れる可能性のある、身近な問題です。だからこそ、介護を自分事として捉え、地域全体で支え合う仕組みづくりが重要となります。介護保険事業計画は、地域の高齢者の生活を支える上で欠かせないものです。この計画を策定し、見直す際には、住民一人ひとりの声が反映されることが、より良い地域社会の実現のために必要不可欠です。

計画の内容は、地域で暮らす高齢者の生活に直接影響を与えます。どのようなサービスが必要とされているのか、地域にはどのような課題があるのか、住民の生の声を反映することで、より実効性の高い、地域の実情に合った計画を立てることができます。例えば、住民から「自宅での生活を続けたい」という要望が多く寄せられた場合、訪問介護サービスの拡充や、住宅改修の助成制度の見直しといった具体的な施策に繋げることができます。

市区町村では、住民の意見を広く集めるため、様々な取り組みを行っています。住民説明会を開催し、計画の内容や目的を分かりやすく説明するほか、アンケート調査を実施し、住民のニーズや要望を把握する努力もしています。また、計画の案を作成した段階でパブリックコメントを募集し、より多くの住民から意見を聴取する機会を設けています。

介護保険事業計画への住民参加は、計画の質を高めるだけでなく、地域社会にも良い影響を与えます。計画策定に住民が主体的に関わることで、地域への愛着や責任感が育まれ、高齢者を地域全体で見守る意識が醸成されます。高齢者だけでなく、地域住民全体で高齢者福祉について考え、話し合い、共に支え合う社会を作ることが、これからの時代ますます大切になってくるでしょう。