介護保険と認定調査:その役割と重要性

介護を学びたい

先生、「認定調査」って、具体的にどんなことをするんですか?介護が必要かどうかを判断するためのものですよね?

介護の研究家

そうだね。認定調査は、要介護認定を受けるために必要な調査だよ。市区町村から委託された調査員が、実際に自宅を訪問して、聞き取り調査を行うんだ。79項目もある質問に答えてもらうことで、どのくらい介護が必要なのかを判断するんだよ。

介護を学びたい

79項目も!そんなにたくさんあるんですね。どんなことを聞かれるんですか?

介護の研究家

例えば、食事や入浴、着替えなどの日常生活動作は自分でできるか、といったことや、認知症の有無なども聞かれるよ。これらの質問への回答をもとに、どのくらいの介護サービスが必要なのかを判断するんだ。

認定調査とは。

要介護認定や要支援認定を受けるための調査である認定調査(訪問調査とも呼ばれます)について説明します。この調査は、介護保険の加入者が認定を申請すると、調査員が自宅を訪問して行われます。調査員は訪問調査員や介護認定調査員とも呼ばれ、市区町村の職員が任命されます。初めての認定調査は、市区町村から委託された法人が行いますが、更新や認定区分の変更の場合は、居宅介護支援事業者や地域密着型の介護老人福祉施設、介護保険施設などが調査を行うこともあります。認定調査では、全国共通の調査票を使って、全部で79項目について調べられます。

認定調査の目的

介護保険制度を利用するためには、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。その認定を受けるために欠かせないのが、認定調査です。この調査は、被保険者の方の心身の状態を詳しく把握することを目的として行われます。

認定調査では、 trainedの調査員がご自宅を訪問し、直接お話を伺います。調査内容は多岐に渡り、現在の生活状況や困りごと、病気や怪我の有無、食事や入浴、排泄などの日常生活動作の状況、そしてご家族の状況などについて詳しく質問されます。また、実際に身体を動かしていただくことで、日常生活動作の能力を客観的に評価します。

これらの調査結果に基づいて、どの程度の介護が必要なのかを判断します。この判断は、要介護状態区分と呼ばれる7段階の区分(要支援1、要支援2、要介護1~要介護5)に分けられ、介護サービスの利用限度額や利用できるサービスの種類が決定されます。

認定調査を受けることで、自分に合った介護サービスの内容や利用できる限度額が明確になります。また、ケアマネジャーと呼ばれる介護支援専門員が、調査結果を踏まえてケアプラン(介護計画)を作成します。ケアプランには、利用者の希望や生活状況、心身の状態に合わせた具体的なサービス内容が記載され、自立した生活を送るための支援や生活の質の向上を目指したサービスが提供されます。

認定調査は介護保険サービスを受けるための第一歩です。安心してサービスを利用するためにも、調査には積極的にご協力ください。

調査の流れと内容

要介護認定を受けるための調査は、市区町村から依頼を受けた調査員が、ご自宅や施設などを訪問して行います。調査は、全国どこでも同じ用紙を使い、79個の質問に答える形で進められます。

調査員は、本人やご家族からお話をお聞きするだけでなく、実際に日常生活の様子を拝見することで、より詳しい情報を集めます。例えば、食事はどのように摂っているか、お風呂にはどのように入っているか、家の中や外での移動はどのようにしているかといった、日々の生活動作を丁寧に確認します。また、周りの状況を正しく理解できているか、記憶力はどの程度かといった認知機能の状態や、家に閉じこもりがちではないかといった点についても調べます。つまり、身体の状況だけでなく、心の状態についても幅広く確認するということです。

調査にかかる時間は、だいたい1時間から1時間半ほどです。ただし、体調や心の状態によっては、もう少し時間がかかる場合もありますのでご了承ください。状況に応じて、担当のお医者さんの意見書が必要になることもありますので、ご協力をお願いいたします。

調査員が集めた情報と、お医者さんの意見書などを総合的に判断して、要介護度または要支援度が決定されます。これは、介護サービスを受けるために必要な手続きですので、どうぞご安心してお話ください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 調査主体 | 市区町村から依頼を受けた調査員 |

| 調査場所 | 自宅または施設 |

| 調査方法 | 79個の質問への回答、日常生活の様子の観察 |

| 調査内容 | 食事、入浴、移動などの日常生活動作、認知機能の状態、精神状態 |

| 調査時間 | 約1時間~1時間半 (場合によっては延長あり) |

| その他 | 必要に応じて担当医の意見書が必要 |

| 判定 | 調査情報と医師の意見書を基に要介護度または要支援度を決定 |

調査員の役割と資格

要介護認定調査を行う調査員には、市区町村の職員、もしくは市区町村から委託を受けた事業所の職員が当たります。どちらの場合も、介護保険制度に関する深い知識と、被保険者の状態を的確に把握する能力が求められます。

調査の現場では、被保険者の方と直接向き合い、様々な質問を通して日常生活の様子を詳しく聞き取っていきます。そのため、被保険者の方との信頼関係を築き、安心して調査に協力してもらえるような、高いコミュニケーション能力が重要です。時には、高齢のためにうまく言葉で伝えられない方や、認知症によって記憶が曖昧な方に対して、丁寧に寄り添いながら状況を把握していく必要があります。

また、調査員は公平かつ公正な立場で調査を行う必要があり、感情や先入観に左右されることなく、事実を正確に記録しなければなりません。調査によって得られた情報は、要介護認定の重要な判断材料となるため、責任ある立場で調査に臨むことが求められます。

さらに、調査で知り得た個人情報は、介護保険法に基づき厳重に管理されます。調査員は守秘義務を厳守し、被保険者の方のプライバシー保護に最大限配慮しなければなりません。漏えいなどが発生した場合、被保険者の方の生活に深刻な影響を与える可能性があるため、情報管理には細心の注意を払う必要があります。

調査結果は、適切な介護サービスの提供へと繋がるため、調査員の役割は非常に重要です。調査員は、介護を必要とする人々が安心して生活を送れるよう、正確な調査と丁寧な対応を心がけています。

| 要介護認定調査員の要件 | 説明 |

|---|---|

| 所属 | 市区町村職員または委託事業所の職員 |

| 知識・能力 | 介護保険制度に関する深い知識、被保険者の状態を的確に把握する能力 |

| コミュニケーション能力 | 被保険者との信頼関係構築、安心して調査に協力してもらえる高いコミュニケーション能力 |

| 公平性・正確性 | 公平かつ公正な立場、事実を正確に記録 |

| 責任感 | 責任ある立場で調査に臨む |

| 守秘義務 | 介護保険法に基づき個人情報を厳重に管理、守秘義務厳守、プライバシー保護に最大限配慮 |

| 調査結果の活用 | 適切な介護サービス提供へと繋がる |

| 心構え | 正確な調査と丁寧な対応 |

調査を受ける際の注意点

要介護認定を受けるための調査は、日ごろの生活の様子を詳しく伝える大切な機会です。この調査によって、どのくらいの介護が必要なのかが判断されます。調査では、身の回りのことがどの程度できるのか、食事や入浴、着替え、トイレ、移動といった日常生活動作について、詳しく聞かれます。

調査を受けるにあたって、一番大切なのは、ありのままの状況を伝えることです。『こんなことを言ったら、介護が必要と認められないのでは…』などと心配して、実際よりもできることを多く伝えたり、できないことを隠したりすると、適切な介護サービスを受けられないことに繋がります。些細なことでも、包み隠さず伝えることが、自分に合ったサービスを受けるために重要です。例えば、『家の中では杖なしで歩けるけれど、外出時は不安で杖が必要』といったように、場面によって状況が変わる場合は、その状況も含めて詳しく伝えましょう。また、『最近、物忘れがひどくなった』、『夜中に何度もトイレに起きる』といったことも、生活に影響を与えているのであれば、伝えるようにしましょう。

スムーズに調査を進めるために、事前に準備しておくと良いでしょう。日ごろの生活の様子や困っていることをメモしておくと、伝え忘れを防ぐことができます。メモには、『食事の準備に時間がかかる』、『お風呂に入るのが怖い』、『一人で外出するのが不安』といった具体的な内容を、いつ頃からどのくらいの頻度で起こっているのかといった情報も加えると、より分かりやすくなります。また、かかりつけの病院がある場合は、病名や服用している薬の情報もまとめておきましょう。

調査の当日、調査員からの質問の意味がよく分からなかったり、他に伝えたいことがあったりする場合は、遠慮せずに質問したり、伝えたりすることが大切です。調査は、本人にとって負担となる場合もありますので、家族やケアマネジャー、地域包括支援センターの職員などに同席してもらうことも可能です。安心して調査を受けられるように、事前に担当のケアマネジャーなどに相談し、必要な準備をしておきましょう。

| 目的 | ポイント | 具体的な内容 | 事前準備 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 要介護認定を受けるための調査 | ありのままの状況を伝える | 食事、入浴、着替え、トイレ、移動など日常生活動作について 状況の変化、頻度なども含めて詳しく伝える 例:家の中では杖なしで歩けるが、外出時は杖が必要 物忘れ、夜間頻尿など生活に影響を与えていることも伝える |

日ごろの生活の様子や困っていることをメモする 具体的な内容、頻度、期間などを記録 例:食事の準備に時間がかかる、お風呂に入るのが怖い かかりつけの病院、病名、服用薬の情報 |

調査員に質問する 家族、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員などに同席してもらう |

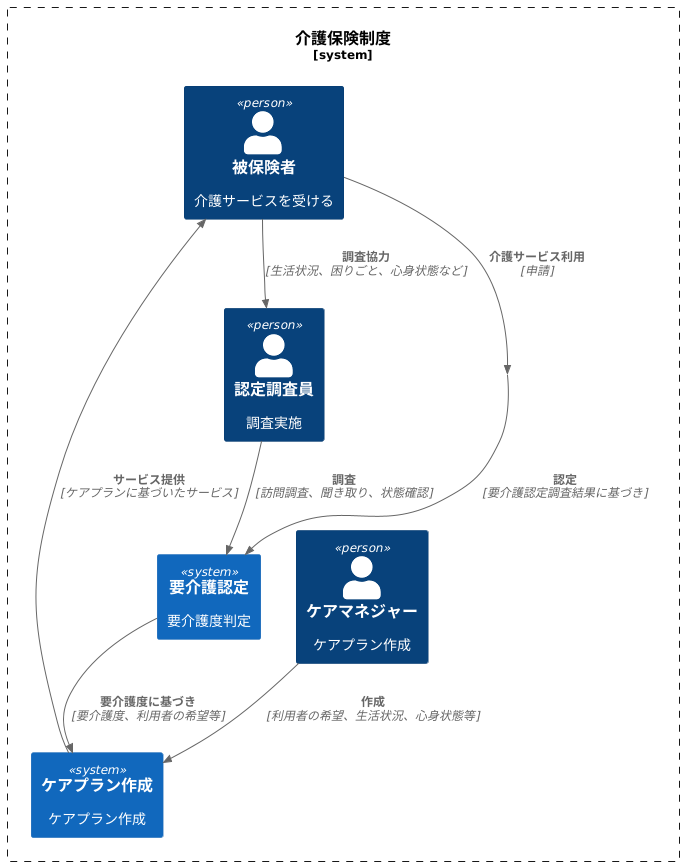

認定調査と介護保険制度の関連性

介護保険制度を利用するためには、認定調査を受けることが必要です。この調査は、制度の土台となる重要な役割を担っています。具体的には、調査員がご自宅を訪問し、心身の状態や日常生活の状況について、ご本人やご家族からお話を伺います。

認定調査で得られた情報は、要介護認定の審査に使われます。コンピュータによる一次判定と、介護や医療の専門家による二次判定を経て、要介護度または要支援度が決定されます。この度合いによって、利用できるサービスの種類や利用限度額が決まります。例えば、入浴や食事、排泄などの身体介護や、掃除や洗濯、調理などの生活援助、通所介護や訪問介護、短期入所といった様々なサービスがあります。認定を受けることで、自分に合った必要なサービスを適切な費用で利用することができ、住み慣れた自宅で安心して暮らすことが可能になります。

また、認定調査は、介護保険制度の財源を適切に配分するためにも欠かせません。限られた財源を有効に活用し、本当に支援が必要な方に適切なサービスが届くよう、公平で分かりやすい調査が求められています。

高齢化が進む中で、介護保険制度を将来にわたって維持していくためには、認定調査の正確さとスムーズな実施を両立させるための工夫が欠かせません。制度の改善に向けて、関係者一同が継続的に努力していく必要があります。

より良い介護サービス利用のために

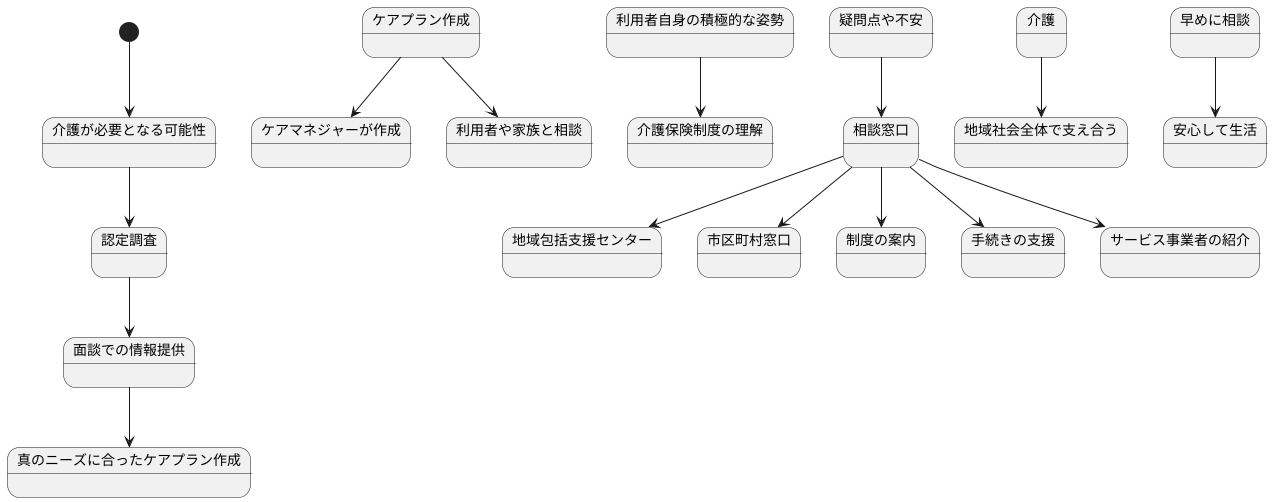

介護が必要となる場面は、誰にでも訪れる可能性があります。そして、より良い介護サービスを受けるためには、事前の準備と理解が欠かせません。その第一歩となるのが認定調査です。認定調査は、単なる事務手続きではなく、利用者の状態や希望を把握するための大切な機会です。

調査員との面談では、現在の状況を包み隠さず伝えることが重要です。食事や入浴、着替えといった日常生活動作の難しさや、抱えている病気、家での生活の様子など、些細なことでも伝えることで、真のニーズに合ったケアプランの作成に繋がります。

ケアプランとは、利用者の状態や希望に沿って作成される介護サービスの計画書です。作成を担当するのは、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーです。認定調査の結果を基に、利用者やその家族と相談しながら、最適なサービス内容を決定していきます。

より良いサービスを受けるためには、利用者自身の積極的な姿勢も大切です。介護保険制度の仕組みや利用方法を理解し、疑問点や不安な点は、地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談してみましょう。これらの機関は、介護に関する様々な相談に対応しており、制度の案内や手続きの支援、介護サービス事業者の紹介などを行っています。

介護は、利用者と家族だけで抱え込むものではありません。地域社会全体で支え合うものです。専門家の助言を得ながら、自分に合ったサービスを見つけ、安心して生活を送れるよう、早めに相談し、必要なサポートを受けるようにしましょう。