地域包括ケアの要!在宅介護支援センター

介護を学びたい

先生、「地域型在宅介護支援センター」って、何をするところですか?名前が長くて、ちょっと分かりづらいです。

介護の研究家

そうだね、名前は長いけど、簡単に言うと、お年寄りや介護が必要な人が住み慣れた地域で暮らし続けられるように支援する場所だよ。たとえば、困ったときの相談窓口だったり、介護サービスの情報提供だったり、色々なことをしてくれるんだ。

介護を学びたい

へえー、色々なことをしてくれるんですね。具体的にはどんなことをしてくれるんですか?

介護の研究家

たとえば、24時間体制で介護の相談に乗ってくれたり、介護保険の申請を手伝ってくれたり、地域のボランティアさんと繋いでくれたり…色んな形でサポートしてくれるんだよ。中学校区に一つは設置されているから、いざというとき頼りになる場所だね。

地域型在宅介護支援センターとは。

『地域包括支援センター』について説明します。このセンターは、市町村が地域の高齢者の方々に適切な在宅介護サービスを提供するために設置したものです。原則として、中学校区に一つ設置されます。主な業務内容は、在宅介護に関する相談に24時間体制で対応すること、介護保険の対象となる方への支援、地域で支援が必要な高齢者の状況を把握すること、地域住民やNPO、ボランティア団体などによる医療や福祉サービスの育成支援、福祉用具の展示や紹介、様々な福祉サービスの広報活動などです。また、保健師と連携して、介護予防サービスの調整や介護予防教室の開催なども行います。

地域密着型支援の拠点

地域に根ざした支えの場として、地域型在宅介護支援センターは高齢者の暮らしを支える重要な役割を担っています。このセンターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、様々なサービスを提供する拠点です。

それぞれの地域の特徴に合わせて、一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな支援を提供することで、地域に住む人々の生活の向上を目指しています。例えば、介護に関する相談や情報提供、要介護認定の申請代行、ケアプランの作成支援など、様々なサービスを総合的に提供しています。また、地域の行事や交流会などを開催することで、高齢者の社会参加を促進し、孤立を防ぐ取り組みも行っています。

高齢化が進む現代社会において、このセンターは地域包括ケアシステムの構築に欠かせない存在となっています。地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域で必要な医療・介護・予防・生活支援等を切れ目なく提供する体制のことです。このセンターは、システムの中核機関として、行政機関や地域住民、医療機関、介護事業者など、様々な関係者と連携を取りながら、地域全体で高齢者を支える体制づくりを推進しています。

具体的には、地域の課題やニーズを把握し、関係機関との情報共有や連携強化を図ることで、地域の実情に即したサービス提供体制の構築に努めています。また、住民向けの啓発活動や研修会などを開催することで、地域住民の介護に対する理解を深め、共に高齢者を支える意識を高める活動も行っています。

地域型在宅介護支援センターは、高齢者が安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、これからも地域に寄り添い、様々な活動に取り組んでいくでしょう。高齢者の尊厳を守り、その人らしい生活を支えるため、多様なニーズに対応できる柔軟なサービス提供体制の構築がますます重要になってきています。そして、地域住民一人ひとりが高齢者を支える意識を持つことで、より温かい地域社会が築かれると考えられます。

| 役割 | サービス内容 | 地域包括ケアシステムとの関わり | 具体的な活動 | 今後の展望 |

|---|---|---|---|---|

| 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、様々なサービスを提供する拠点 |

|

地域包括ケアシステムの中核機関として、行政機関や地域住民、医療機関、介護事業者など、様々な関係者と連携を取りながら、地域全体で高齢者を支える体制づくりを推進 |

|

高齢者の尊厳を守り、その人らしい生活を支えるため、多様なニーズに対応できる柔軟なサービス提供体制の構築がますます重要。地域住民一人ひとりが高齢者を支える意識を持つことで、より温かい地域社会が築かれる。 |

相談窓口としての役割

この相談窓口は、ご自宅で介護を行う方々を支えるため、様々な相談に二十四時間体制で対応しています。介護が必要になったばかりで何から始めたら良いのかわからない、介護保険制度がよく理解できない、あるいは介護を続ける中で感じる不安や悩みなど、どんな些細なことでも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。

相談窓口には、介護に関する豊富な知識と経験を持つ専門の相談員が配置されています。相談員は、ご相談いただいた方の状況にしっかりと耳を傾け、親身になって対応いたします。適切な助言や必要な情報の提供はもちろんのこと、状況に応じて関係機関との連絡調整も行います。例えば、介護サービス事業者との連絡や、市区町村の窓口への紹介なども行いますので、スムーズにサービスを利用開始することができます。

また、介護にまつわる悩みは、精神的な負担も大きいものです。介護疲れやストレス、家族との関係など、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。この相談窓口では、そのような精神的な負担についても寄り添い、適切な支援を行います。必要に応じて、専門の相談機関や医療機関への紹介も行いますので、ご安心ください。

さらに、緊急時の対応窓口としても機能しています。例えば、夜間や休日に容体が急変した場合など、いざという時に頼れる存在です。慌てずに、まずは相談窓口にご連絡ください。状況に応じて適切な対応をいたします。

この相談窓口は、在宅介護を支える心強い味方です。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。私たちは、皆様が安心して在宅介護を続けられるよう、全力で支援いたします。

| 相談窓口の特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 対象者 | 自宅で介護を行う方 |

| 対応時間 | 24時間体制 |

| 相談内容 | 介護の始め方、介護保険制度、介護の不安や悩み、精神的な負担、緊急時の対応など |

| 相談員 | 介護に関する豊富な知識と経験を持つ専門の相談員 |

| 相談窓口の役割 | 助言、情報提供、関係機関との連絡調整、精神的な支援、緊急時の対応 |

| 関係機関との連携 | 介護サービス事業者、市区町村窓口、専門相談機関、医療機関など |

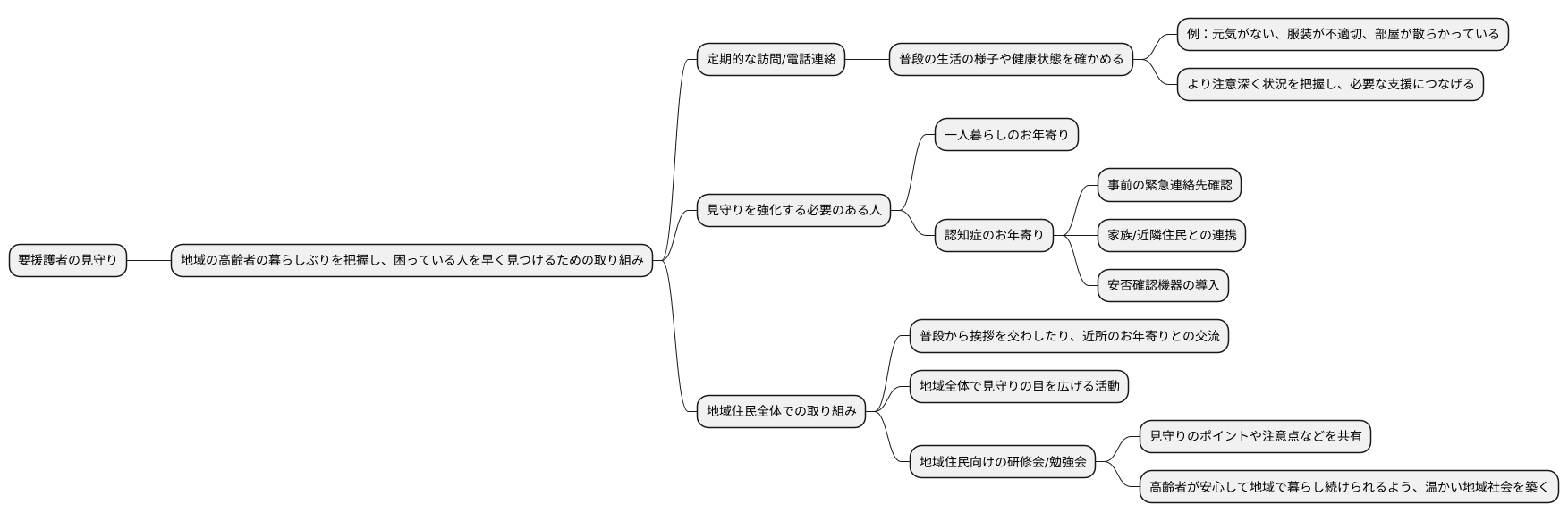

要援護者の見守り

高齢化が進むにつれ、地域で暮らすお年寄りの生活を見守る活動はますます重要になっています。この活動は「要援護者の見守り」と呼ばれ、地域の高齢者の暮らしぶりを把握し、困っている人を早く見つけるための取り組みです。

具体的には、民生委員や自治体の職員、地域住民の皆さんが協力して、定期的に高齢者のお宅を訪問したり、電話で連絡を取ったりすることで、普段の生活の様子や健康状態を確かめます。顔を見て直接話すことで、ちょっとした変化にも気づきやすくなります。例えば、いつもと比べて元気がない、服装が不適切、部屋が散らかっているといった様子が見られた場合は、より注意深く状況を把握し、必要な支援につなげるようにします。

特に、一人暮らしのお年寄りや認知症のお年寄りは、周囲の助けが必要となる場合が多く、見守りを強化する必要があります。そのため、緊急連絡先を事前に確認しておくことや、家族や近隣住民との連携を密にすることが大切です。また、地域によっては、安否確認のための機器を導入するなど、様々な工夫をしています。

見守りの活動は、行政機関だけでなく、地域住民全体で取り組むことが重要です。普段から挨拶を交わしたり、近所のお年寄りとの交流を通して、地域全体で見守りの目を広げる活動を進めていくことが大切です。また、地域住民向けの研修会や勉強会などを開催し、見守りのポイントや注意点などを共有することも有効な手段となります。これらの活動を通して、高齢者が安心して地域で暮らし続けられるよう、温かい地域社会を築いていくことが重要です。

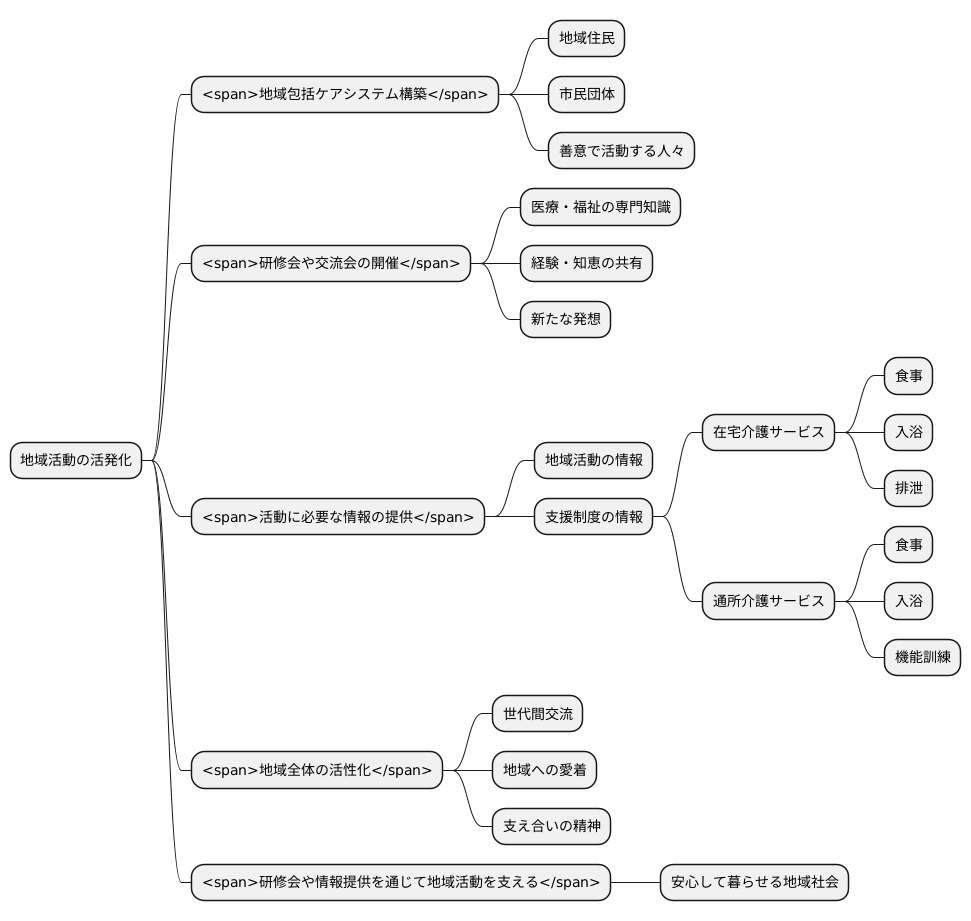

地域活動の活性化

地域活動の活発化は、地域包括ケアシステムの構築にとって大変重要です。地域住民、市民団体、そして善意で活動する人たちが力を合わせることで、医療や福祉の取り組みを支え、誰もが安心して暮らせる地域社会を作ることができます。

まず、研修会や交流会の開催は、活動の質を高める上で欠かせません。医療や福祉の専門知識を深めるための研修会や、様々な団体が交流し、互いの経験や知恵を共有する交流会は、活動の基盤を固め、新たな発想を生み出す機会となります。

また、活動に必要な情報の提供も重要です。地域で行われている活動の情報や、国や自治体の支援制度に関する情報を分かりやすく提供することで、活動の幅を広げ、より効果的な活動を展開することができます。例えば、介護を必要とする人の自宅を訪問して食事や入浴、排泄の介助を行う在宅介護サービスや、日帰りで施設に通い、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受ける通所介護サービスの情報提供なども重要です。これらの情報は、地域住民が安心して生活していく上で欠かせないものとなります。

さらに、これらの活動は高齢者だけでなく、地域全体の活性化にもつながります。様々な世代の人々が交流する機会が増え、地域への愛着が深まり、支え合いの精神が育まれます。

このように、地域住民、市民団体、そして善意で活動する人たちが協力し、研修会や情報提供を通じて地域活動を支えることは、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に大きく貢献すると言えるでしょう。

福祉用具の情報提供

高齢になるにつれて、日常生活でのちょっとした動作が難しくなることがあります。そのようなときに、福祉用具を使うことで、暮らしやすさを保ち、自立した生活を送ることができます。私たちのサービスでは、様々な福祉用具の情報提供を行っています。

会場には、車いすや歩行器、杖といった移動を助ける用具から、食事や入浴、排泄をサポートする用具まで、様々な種類の福祉用具を展示しています。展示されている用具は、実際に触ったり、試したりすることができます。それぞれの用具の特徴や使い方を、専門の職員が丁寧に説明しますので、ご自身の状況に合った用具を選ぶことができます。

例えば、足腰が弱ってきた方には、歩行を安定させるための杖や歩行器をご紹介します。また、食事がしづらくなった方には、持ちやすい工夫がされた食器や、食べ物を細かく刻む道具など、様々な用具をご提案します。入浴が困難な方には、浴槽への出入りを助ける椅子や手すりなど、安全に入浴できるための用具もご紹介しています。

福祉用具は、購入することも、借りることもできます。費用のことや、手続きの方法など、福祉用具に関する様々なご相談にも応じていますので、お気軽にお声かけください。福祉用具を使うことで、高齢者ご本人の自立した生活を支えるとともに、ご家族の介護の負担を軽くすることができます。ぜひ、会場にお越しいただき、福祉用具に触れてみてください。きっと、これからの生活を支える、心強い味方を見つけることができるはずです。

| サービス内容 | 対象者 | 福祉用具の例 | その他 |

|---|---|---|---|

| 福祉用具の情報提供、展示、説明 | 日常生活動作に困難を抱える高齢者 | 車いす、歩行器、杖、食事用具、入浴用具、排泄補助用具 | 専門職員による説明、体験可能 |

| 福祉用具の選定サポート | 足腰が弱った高齢者 | 杖、歩行器 | |

| 福祉用具の選定サポート | 食事がしづらい高齢者 | 持ちやすい食器、刻む道具 | |

| 福祉用具の選定サポート | 入浴が困難な高齢者 | 入浴補助椅子、手すり | |

| 福祉用具の購入・レンタル相談 | 高齢者、その家族 | – | 費用、手続きに関する相談 |

介護予防への取り組み

歳を重ねても住み慣れた地域で、自分らしく元気に暮らし続けるために、介護予防は大変重要です。当施設では、保健師さんと協力しながら、様々な介護予防の活動に取り組んでいます。

要介護状態になるのを防ぎ、健康寿命を延ばすことを目標に、高齢者の皆様の心と体の機能を保ち、さらに高めるための様々な教室やサービスを提供しています。例えば、運動機能を高めるための運動教室では、椅子に座ったままできる体操や、転倒予防のための筋力トレーニングなど、個々の体力に合わせた運動を指導しています。また、管理栄養士による栄養教室では、バランスの良い食事の摂り方や、低栄養を予防するための献立などを学べます。さらに、誤嚥性肺炎などの予防にもつながる口腔ケア教室では、歯磨き指導や口腔体操などを実施しています。

これらの教室やサービスは、介護が必要となるリスクの高い方を対象とした介護予防ケアマネジメントに基づいて提供しています。ケアマネジャーが、利用者の皆様の状態や希望に沿って、適切なサービスを組み合わせた個別ケアプランを作成し、目標達成に向けた支援を行います。

介護予防は、高齢者ご本人だけでなく、ご家族にとっても大切なことです。当施設では、介護に関する相談窓口を設け、介護についての不安や疑問にお答えするだけでなく、介護負担の軽減に向けた助言も行っています。また、地域住民の方々に向けた健康に関する啓発活動も積極的に行い、健康意識の向上に努めています。

当施設は、地域全体の健康づくりに貢献するため、これからも様々な介護予防の取り組みを推進していきます。

| サービス内容 | 詳細 | 対象者 |

|---|---|---|

| 運動教室 | 椅子に座ったままできる体操、転倒予防のための筋力トレーニングなど、個々の体力に合わせた運動指導 | 介護が必要となるリスクの高い高齢者 |

| 栄養教室 | バランスの良い食事の摂り方、低栄養を予防するための献立指導 | 介護が必要となるリスクの高い高齢者 |

| 口腔ケア教室 | 歯磨き指導、口腔体操など | 介護が必要となるリスクの高い高齢者 |

| 介護予防ケアマネジメント | 利用者の状態や希望に沿った個別ケアプラン作成、目標達成に向けた支援 | 介護が必要となるリスクの高い高齢者 |

| 相談窓口 | 介護に関する不安や疑問への対応、介護負担軽減に向けた助言 | 高齢者本人、その家族 |

| 健康啓発活動 | 地域住民の健康意識向上のための活動 | 地域住民 |