暮らしを支える手段的日常生活動作

介護を学びたい

先生、『手段的日常生活動作』って、日常生活動作の応用動作っていう意味ですよね?具体的にどういうことを指すのですか?

介護の研究家

そうだね。日常生活動作は、食事や着替え、トイレ、入浴といった基本的な動作のことだね。手段的日常生活動作は、それらの動作を応用した、より複雑な活動を指すんだ。例えば、食事を作るために買い物に行ったり、料理をしたり、お金を管理したり、掃除や洗濯をしたりといったことだね。

介護を学びたい

なるほど。一人で生活していく上で必要な行動ということですね。ということは、介護や介助が必要な状態かどうかを判断する材料にもなるのですか?

介護の研究家

その通り!手段的日常生活動作が困難な場合は、生活に支障が出ている可能性が高いと言える。だから、介護や介助が必要かどうかを判断する上で、重要な指標となるんだ。

手段的日常生活動作とは。

『身の回りのことをするのに必要な動作』を応用した動作について説明します。これは『介護』と『介助』で使われる言葉です。

手段的日常生活動作とは

身の回りのことを自分で行うことは、健康に生きていく上でとても大切です。食事や入浴、トイレといった基本的な動作に加え、社会とつながりながら自分らしく暮らしていくためには、もっと幅広い活動が必要になります。これを「手段的日常生活動作」と言います。

具体的には、家の掃除や洗濯、料理といった家事全般、日用品や食料を買いに行く買い物、お金の管理、薬を正しく飲むこと、電話をかけること、バスや電車を使って出かけることなど、毎日の暮らしを支える様々な活動が含まれます。これらの動作は、ただ生きていくだけでなく、社会の一員として自分らしく生活する上で欠かせません。

例えば、買い物に出かける場合を考えてみましょう。まず何を買わなければならないか考え、買うものを書き出します。それから、使えるお金の範囲内で商品を選び、お店まで行き、買ったものを持ち帰ります。家に帰ってからは、買ったものを片付ける必要もあります。このように、買い物ひとつとっても、計画を立て、実行し、お金の計算をし、移動するといった多くの段階があり、それぞれに判断力や注意深さが必要です。

これらの動作は、若い頃は難なくできるのが当たり前です。しかし、年を重ねたり、病気になったりすると、簡単だったことができなくなることがあります。体の動きが悪くなるだけでなく、物忘れや判断力の低下といった変化も、暮らしに大きな影響を与えます。そのため、高齢の方々の状態を正しく理解するためには、食事や入浴といった基本的な動作だけでなく、家事や買い物といった「手段的日常生活動作」にも目を向けることがとても大切です。これらの動作にどの程度支援が必要なのかを把握することで、その人に合った適切な手助けをすることができます。

「手段的日常生活動作」は、単に生活の質を上げるだけでなく、その人らしく生きがいを持って暮らしていくために重要な要素なのです。

| 日常生活動作の分類 | 内容 | 重要性 | 加齢・病気による影響 |

|---|---|---|---|

| 基本動作 | 食事、入浴、トイレなど | 健康に生きていく上で大切 | できなくなる可能性あり |

| 手段的日常生活動作 | 家事(掃除、洗濯、料理)、買い物、金銭管理、服薬管理、電話、外出(バス、電車利用)など | 社会とつながり、自分らしく暮らすために必要。生活の質を上げ、生きがいを持つために重要。 | できなくなる可能性あり(身体機能低下、物忘れ、判断力低下など) |

日常生活動作との違い

日常生活動作と手段的日常生活動作は、どちらも私たちの暮らしを支える大切な活動ですが、その複雑さや必要となる能力に違いがあります。日常生活動作とは、食事、入浴、着替え、トイレ、移動といった、生きていく上で欠かせない基本的な動作を指します。これらの動作は、文字通り生存に直結しています。一方、手段的日常生活動作とは、家事、買い物、お金の管理、電話や手紙のやり取り、薬の管理といった、より複雑な活動を指します。これらは、社会の中で自立した生活を送る上で重要となります。

日常生活動作は、主に体の機能を維持することが大切です。例えば、歩く、手を動かすといった動作がスムーズに行えるかどうかがポイントとなります。もちろん、認知機能の低下によって日常生活動作が困難になる場合もありますが、基本的には体の機能が維持されていれば、自立して行うことができます。しかし、手段的日常生活動作は、体の機能に加えて、考える力、判断する力、計画を立てる力といった、より高度な能力が必要となります。例えば、薬の管理では、薬の種類、飲む時間、量を正しく理解し、管理しなければなりません。お金の管理では、収入と支出のバランスを考え、計画的に使っていく必要があります。買い物に行く際にも、何を買う必要があるのかをリストアップし、お店を探し、予算内で商品を選び、購入するといった一連の行動が必要となります。

このように、手段的日常生活動作は日常生活動作よりも複雑で、より高度な能力が求められます。そのため、これらの動作に支援が必要な場合は、より専門的な知識と技術を持った介護者が必要となることもあります。例えば、認知症の方が金銭管理に困難を抱えている場合、専門の相談窓口や、成年後見制度の利用を検討する必要があるかもしれません。また、身体機能の低下によって家事が困難な場合は、家事支援サービスの利用を検討するなど、状況に応じて適切な支援を選択することが大切です。

| 項目 | 日常生活動作 | 手段的日常生活動作 |

|---|---|---|

| 定義 | 食事、入浴、着替え、トイレ、移動など、生きていく上で欠かせない基本的な動作 | 家事、買い物、お金の管理、電話や手紙のやり取り、薬の管理など、社会の中で自立した生活を送る上で重要なより複雑な活動 |

| 重要性 | 生存に直結 | 社会の中で自立した生活を送る上で重要 |

| 必要な能力 | 主に体の機能(歩く、手を動かすなど) | 体の機能に加え、考える力、判断する力、計画を立てる力といった高度な能力 |

| 支援の必要性 | 体の機能が維持されていれば自立して行えることが多い | 複雑で高度な能力が必要なため、専門的な知識と技術を持った介護者が必要となる場合も |

| 支援例 | – | 認知症の金銭管理困難:専門相談窓口、成年後見制度 身体機能低下による家事困難:家事支援サービス |

低下した場合の影響

人が年を重ねたり、病気になったりすると、日常生活を送る上で必要な動作が難しくなることがあります。買い物や料理、掃除、洗濯、金銭の管理、薬の管理といった、いわゆる「手段的な日常生活動作」がうまくできなくなると、自分自身で生活していくことが難しくなり、生活全体の質が落ちてしまうことがあります。

例えば、買い物に出かけるのが難しくなると、必要な食べ物や日用品を手に入れることができなくなり、栄養バランスの悪い食事になってしまったり、不衛生な環境で暮らすことになりかねません。肉や魚などの重いもの、牛乳や醤油などの液体を運ぶのが大変になることもあります。また、金銭の管理が難しくなると、公共料金の支払いが滞ったり、悪質な訪問販売などでだまされてしまう危険性も高まります。さらに、薬をきちんと管理することができなくなると、決められた時間に適切な量の薬を飲むことができず、病気が悪化したり、新たな健康上の問題が起こる可能性も出てきます。

こうした日常生活動作の低下は、体の健康だけでなく、心の健康にも悪い影響を与えることがあります。自分でできることが少なくなるにつれて、自信を失ったり、孤独を感じやすくなったり、気持ちが落ち込んで憂鬱な気分になることもあります。ひどくなると、うつ病などの心の病気を引き起こす危険性も高まります。

そのため、日常生活のちょっとした動作が難しくなってきたと感じたら、早めに気づき、適切な支援を受けることが大切です。家族や友人、地域包括支援センターなどに相談することで、必要な支援やサービスを受けることができます。日常生活動作の低下を防ぎ、いつまでも自分らしく生き生きと暮らすためには、早期の発見と適切な対応が欠かせません。

| 日常生活動作の低下 | 影響 | 具体的な例 |

|---|---|---|

| 買い物 | 必要な物資の入手困難、栄養バランスの悪化、不衛生な環境 | 重い物や液体を運ぶのが困難 |

| 金銭管理 | 公共料金の滞納、詐欺被害 | – |

| 薬の管理 | 服薬忘れ、病状悪化、新たな健康問題 | – |

| その他 | 自信喪失、孤独感、うつ病などの心の病気 | – |

評価の重要性

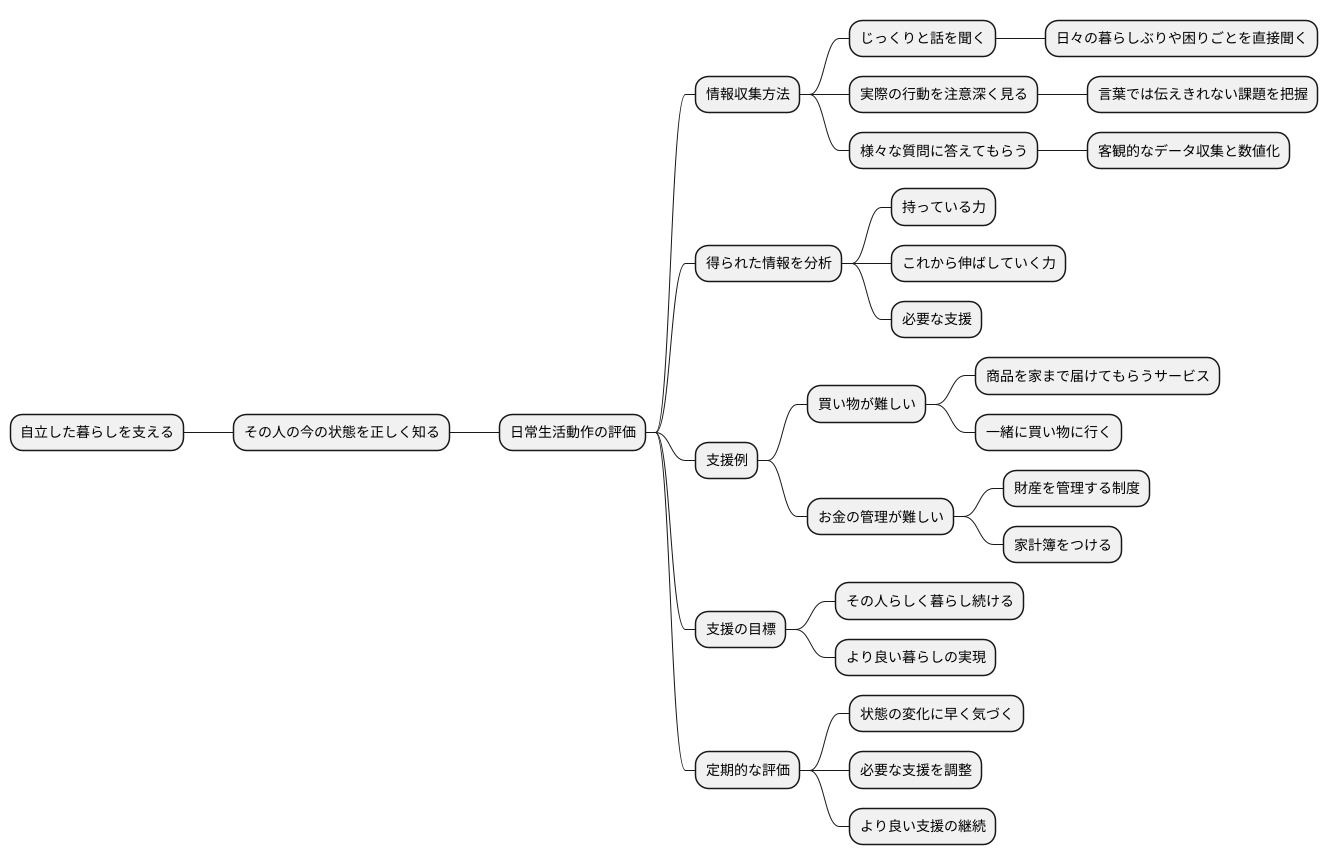

人が自立した暮らしを続けられるよう支えるためには、まずその人の今の状態を正しく知ることが大切です。このための手段として、日常生活動作の評価はとても重要な役割を担います。評価によって得られた情報は、一人ひとりに合った支援の計画を立てる土台となるからです。

評価を行うには、いくつかの方法があります。まず、じっくりと話を聞き取る方法です。これは、日常生活でどのようなことをしているのか、どんなことに困っているのかなど、詳しく聞き取ることです。日々の暮らしぶりや困りごとを直接本人の言葉で聞くことで、その人の状況を深く理解することができます。次に、実際の行動を注意深く見る方法です。どんな動作が難しいのか、どのような時につまずくのかなどを観察することで、言葉では伝えきれない課題を把握することができます。さらに、様々な質問に答えてもらう方法もあります。質問票を用いることで、客観的なデータを集めることができ、状態を数値化して把握することができます。

これらの情報を一つにまとめ、様々な角度から見ていくことで、その人の持っている力や、これから伸ばしていく力、そしてどんな支援が必要なのかが見えてきます。例えば、買い物が難しい人には、商品を家まで届けてもらうサービスの利用や、一緒に買い物に行く支援を考えます。また、お金の管理が難しい人には、財産を管理する制度の利用や、家計簿をつける支援などを考えます。このように、評価に基づいた的確な支援を行うことで、その人らしく暮らし続けることや、より良い暮らしの実現を目指します。そして、定期的に評価を行うことで、状態の変化に早く気づき、必要な支援を調整していくことも大切です。変化に気づき、対応することで、より良い支援の継続につながります。

支援の方法

日常生活を送る上で困りごとを抱える方のために、様々な手助けの方法があります。 こうした手助けは、それぞれの状況に合わせて行うことが大切です。家事を行うのが難しい方に対しては、いくつか方法があります。家事代行業者に依頼する方法や、家族が代わりに家事を行う方法、また、掃除機や洗濯機といった便利な道具を使う方法もあります。

買い物が難しい方に対しても、色々な手助けが考えられます。お店に届けてもらうサービスや、代わりに買い物をしてもらうサービスを利用する方法や、家族や地域の方が一緒に買い物に行く方法もあります。

お金の管理が難しい方に対しては、成年後見制度という制度を利用する方法や、家計簿をつける手助けをする方法、銀行や郵便局での手続きを代わりに行う方法があります。

薬を飲むのが難しい方に対しては、薬を飲む日を記録するカレンダーを使う方法や、薬剤師に薬の飲み方について教えてもらう方法、訪問看護師に薬の管理を手伝ってもらう方法があります。

また、物事を記憶したり判断したりする力が弱くなったために日常生活に困りごとが生じている場合は、認知症カフェに参加する、デイサービスを利用するなど、記憶力や判断力を保つ、あるいは高めるための手助けも効果的です。

これらの手助けは、ただ日常生活の困りごとを解決するだけでなく、地域社会への参加を促したり、日々の暮らしをより良くすることにも繋がります。そのため、それぞれの状況に合った適切な手助けの方法を選ぶことが重要です。

| 困りごと | 手助けの方法 |

|---|---|

| 家事 |

|

| 買い物 |

|

| お金の管理 |

|

| 薬を飲む |

|

| 物事を記憶したり判断したりする力 |

|