間接援助技術:高齢者支援の新たな視点

介護を学びたい

先生、「間接援助技術」ってよく聞くんですけど、介護や介助にどう関係するんですか? 直接手を貸すわけじゃないんですよね?

介護の研究家

そうだね、良い質問だ。「間接援助技術」は、直接お年寄りの身体を介助したりする技術ではないんだ。例えば、お年寄りが住みやすいまちづくりをしたり、介護サービスの質を上げるための計画を立てたりすることだね。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、例えばどんなものがありますか?

介護の研究家

例えば、地域でお年寄りが孤立しないように交流の場を作る活動や、介護サービスを提供する事業所を適切に運営するための方法を考えたり、介護の制度を作るための法律について学ぶことなどだね。これらは直接お年寄りに触れるわけではないけれど、お年寄りが安心して暮らせる社会を作るために必要な技術なんだよ。

間接援助技術とは。

「介護」と「介助」にまつわる言葉である『間接援助技術』について説明します。これは、支援や介護が必要な高齢者の方々に、直接サービスを提供するのではなく、間接的にサービスを提供する技術のことです。具体的には、地域で援助を行うための技術や、社会福祉に関する調査、社会福祉事業の運営や管理、社会活動に関する法律、社会福祉を計画するための法律などが含まれます。

間接援助技術とは

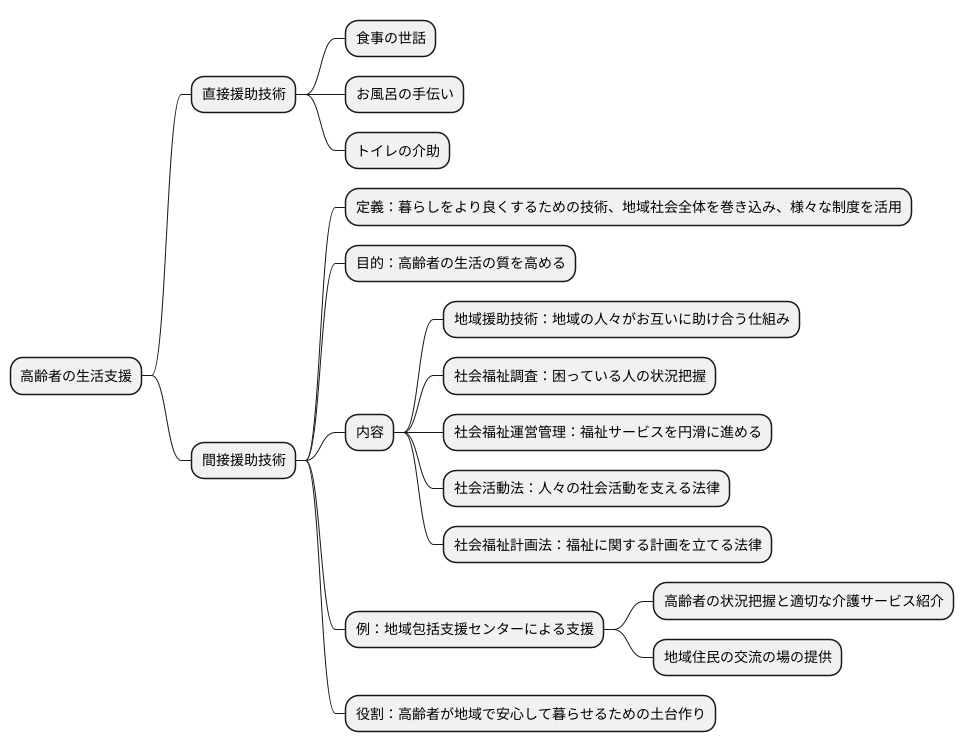

人が歳を重ね、支えが必要になるにつれて、食事の世話やお風呂の手伝い、トイレの介助といった直接的な手助けは欠かせません。しかし、それと同じくらい大切なのが、本人を直接支えるのではなく、周りの環境を整え、暮らしをより良くするための技術、すなわち間接援助技術です。

間接援助技術とは、地域社会全体を巻き込み、様々な制度を活用しながら、高齢者の生活の質を高めるための技術のことを指します。高齢化が急速に進む現代社会において、この技術の重要性はますます高まっています。

具体的には、地域の人々がお互いに助け合う仕組みを作る地域援助技術、困っている人の状況を詳しく把握するための社会福祉調査、福祉サービスを円滑に進めるための社会福祉運営管理などが含まれます。また、人々の社会活動を支えるための法律である社会活動法や、福祉に関する計画を立てるための社会福祉計画法なども、間接援助技術を支える重要な要素です。

例えば、地域包括支援センターの職員が、高齢者の状況を把握し、適切な介護サービスを紹介したり、地域住民が集まる交流の場を設けたりすることで、高齢者が孤立せずに、住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援しています。このように、間接援助技術は、様々な分野の知識や技術を組み合わせ、高齢者が地域で安心して暮らせるための土台作りと言えるでしょう。

直接的な支援と間接的な支援、この両輪がうまく回ることで、高齢者がより豊かで幸せな生活を送ることができるのです。高齢社会における様々な課題を解決するためにも、間接援助技術の理解と活用がますます重要になっていくでしょう。

地域包括ケアシステムとの関連

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される仕組みです。このシステムは、高齢化が進む中で、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するために非常に重要です。

間接援助技術は、この地域包括ケアシステムを支える上で、重要な役割を果たしています。間接援助技術とは、直接的にサービスを提供するのではなく、地域全体の資源を有効に活用し、より良いサービス提供体制を構築するための技術です。具体的には、地域住民のニーズを的確に捉えるための調査、地域資源を効果的に活用するための計画立案、関係機関との連携調整などが挙げられます。

例えば、地域住民の生活状況やニーズを把握するための社会福祉調査は、地域包括ケアシステム構築の基礎となるものです。この調査によって得られたデータは、どのようなサービスが必要とされているのか、どの地域にどのような資源が不足しているのかなどを明らかにし、効果的な支援計画を立てる上で欠かせません。

また、地域資源を効果的に活用するための社会福祉計画法は、限られた資源の中で最大限の効果を発揮するために必要不可欠です。この計画法に基づき、地域の特性や住民のニーズに合わせたサービス提供体制を構築することで、地域包括ケアシステムの質を高めることができます。

さらに、間接援助技術は、地域住民、行政、医療機関、介護事業者など、様々な主体間の連携を促進する上でも重要な役割を担っています。関係機関が互いに情報を共有し、連携して支援を行うことで、切れ目のないサービス提供が可能になります。間接援助技術は、それぞれの機関が持つ情報を整理し、共有するための仕組みづくりを支援する役割も担っています。このように、間接援助技術は、地域包括ケアシステムを支える重要な柱の一つであり、高齢者が安心して暮らせる地域社会の実現に大きく貢献しています。

| 要素 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 地域包括ケアシステム | 高齢者が住み慣れた地域で、人生の最後まで自分らしい暮らしを続けられるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される仕組み。 | – |

| 間接援助技術 | 直接的にサービスを提供するのではなく、地域全体の資源を有効に活用し、より良いサービス提供体制を構築するための技術。 | 地域住民のニーズ調査、地域資源活用のための計画立案、関係機関との連携調整 |

| 社会福祉調査 | 地域住民の生活状況やニーズを把握するための調査。どのようなサービスが必要とされているのか、どの地域にどのような資源が不足しているのかを明らかにする。 | – |

| 社会福祉計画法 | 限られた資源の中で最大限の効果を発揮するために、地域の特性や住民のニーズに合わせたサービス提供体制を構築するための計画法。 | – |

| 関係機関の連携 | 地域住民、行政、医療機関、介護事業者など、様々な主体間の連携を促進。関係機関が互いに情報を共有し、連携して支援を行うことで、切れ目のないサービス提供を可能にする。 | – |

支援の質向上への貢献

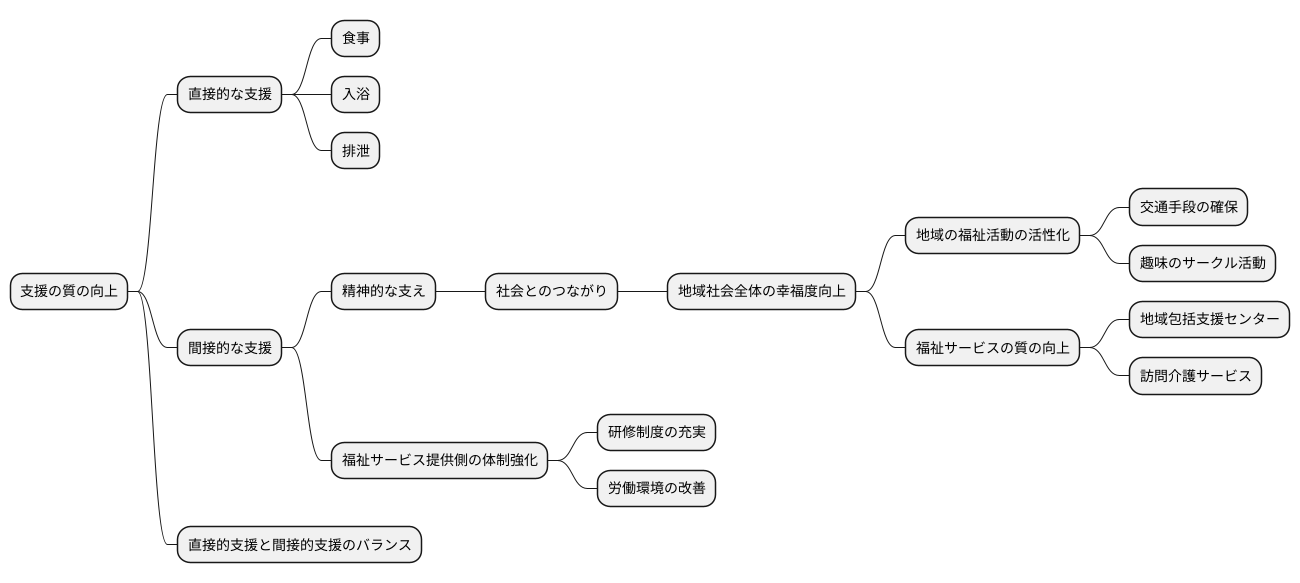

支援の質を向上させるためには、直接的な手助けだけでなく、間接的な働きかけも重要です。高齢者の暮らしを支えるには、食事や入浴、排泄といった直接的なお世話は欠かせません。しかし、それだけでは真の意味での充実した生活とは言えません。心からの満足感を得て、生きがいを感じながら日々を過ごすためには、精神的な支えや社会とのつながりが大切です。

間接的な支援は、地域社会全体の幸福度を高めることを目指しています。地域の福祉活動を活発にすることで、高齢者が社会の一員として大切にされ、人とのつながりを感じながら暮らせる環境を作ることができます。例えば、地域の集まりに参加するための交通手段の確保や、趣味のサークル活動の開催などは、高齢者の社会参加を促し、孤独感を和らげる上で大きな役割を果たします。また、福祉サービスの質を高め、利用しやすくすることも重要です。地域包括支援センターの充実や、訪問介護サービスの提供体制の整備などは、高齢者が安心して必要なサービスを受けられる環境づくりにつながります。

さらに、福祉サービスを提供する側の体制強化も忘れてはなりません。働く人たちの研修制度を充実させたり、労働環境を改善することで、より質の高い支援を提供できるようになります。高齢者の尊厳を守り、その人らしい生活を支えるためには、直接的なお世話と間接的な支援の両方がバランスよく提供されることが必要です。それぞれの役割を理解し、連携を深めることで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現できるはずです。

今後の課題と展望

進む高齢化社会において、高齢者の生活を支える様々な工夫が求められています。その中でも、高齢者が自立した生活を送れるよう、周囲の人々や環境を整える「間接援助」の技術は、今後ますます重要性を増していくでしょう。

地域によって高齢者の生活状況や抱える課題は様々です。そのため、画一的な支援ではなく、それぞれの地域特性を踏まえた柔軟な対応が求められます。例えば、地方では高齢者の孤立化が深刻な問題となっている地域もあれば、都市部では生活費の高騰に悩む高齢者が多い地域もあります。それぞれの地域の実情を把握し、それに合わせたきめ細やかな支援を提供することが重要です。

また、情報通信技術を活用した支援も効果的です。例えば、見守りシステムや健康管理アプリなどを導入することで、離れて暮らす家族でも高齢者の状況を把握することができます。さらに、遠隔診療システムを活用すれば、通院が困難な高齢者でも専門医の診察を受けることが可能になります。このような先進技術を積極的に活用することで、より質の高い支援を提供できるようになります。

質の高い支援を提供するためには、間接援助の技術を担う人材育成も欠かせません。専門的な知識や技術を習得した人材を育成し、高齢者一人ひとりの状況に応じた適切な支援ができるよう、研修制度などを充実させる必要があります。高齢者とのコミュニケーション能力や、多職種との連携能力なども重要です。

高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためには、行政、医療機関、介護事業者、地域住民など、関係者全体の協力が不可欠です。それぞれの役割を明確にし、連携を強化することで、切れ目のない支援を提供できる体制を構築していく必要があります。そして、現状に満足することなく、常に改善を繰り返していくことが大切です。間接援助技術の更なる発展と普及を通じて、高齢者が地域社会で活躍し、生きがいを持って暮らせる社会を築いていかなければなりません。

| 高齢者支援のポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| 間接援助の重要性 | 高齢者が自立した生活を送れるよう、周囲の人々や環境を整える。 |

| 地域特性に合わせた支援 | 地域ごとの高齢者の生活状況や課題を把握し、柔軟な対応をする。例:地方の孤立化対策、都市部の生活費高騰対策 |

| ICTの活用 | 見守りシステム、健康管理アプリ、遠隔診療システムなどを活用し、質の高い支援を提供する。 |

| 人材育成 | 専門知識、技術、コミュニケーション能力、多職種連携能力などを備えた人材を育成する。研修制度の充実。 |

| 関係者全体の協力 | 行政、医療機関、介護事業者、地域住民などが連携し、切れ目のない支援体制を構築する。 |

| 継続的な改善 | 現状に満足せず、常に改善を繰り返すことで、高齢者が地域社会で活躍し、生きがいを持って暮らせる社会を目指す。 |

まとめ

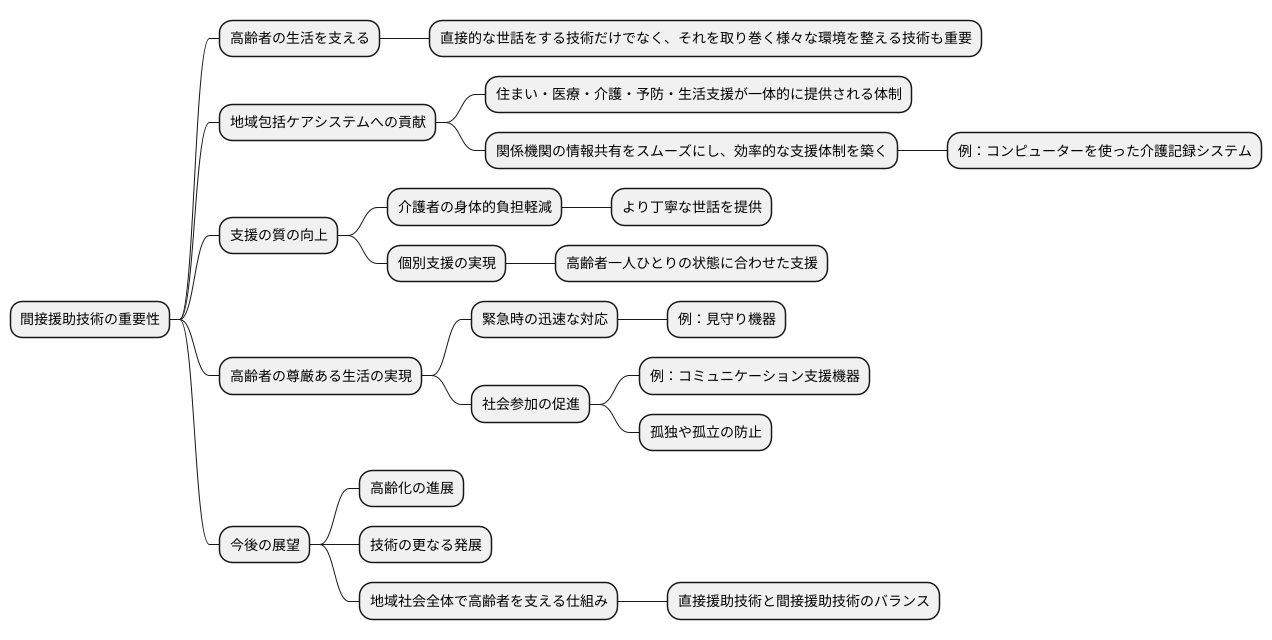

高齢化が進む現代社会において、高齢者の生活を支えるためには、直接的な世話をする技術だけでなく、それを取り巻く様々な環境を整える技術も重要です。このような技術は、間接援助技術と呼ばれ、高齢者の方々が住み慣れた地域で、安心して自分らしく暮らし続けるために欠かせないものです。

間接援助技術は、地域包括ケアシステムの構築に大きく貢献します。地域包括ケアシステムとは、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制のことです。このシステムを支えるためには、様々な機関や団体が連携し、情報を共有することが不可欠です。間接援助技術を活用することで、関係者間の情報伝達をスムーズにし、より効率的な支援体制を築くことができます。例えば、コンピューターを使った記録システムによって、介護記録を関係者間で共有し、変化に迅速に対応することが可能になります。

また、間接援助技術は、支援の質の向上にも繋がります。介護をする人が、力仕事などを補助する機器を使うことで、身体への負担を軽減し、より丁寧な世話をする余裕が生まれます。また、高齢者の方々の状態を細かく記録・分析する技術を用いることで、一人ひとりの状態に合わせた個別支援が可能になります。

そして、高齢者の方々の尊厳ある生活の実現にも、間接援助技術は重要な役割を果たします。例えば、見守り機器の導入により、緊急時の対応を迅速に行うことができ、高齢者の方々の安全を守ることができます。また、コミュニケーション支援機器を活用することで、高齢者の方々の社会参加を促進し、孤独や孤立を防ぐことができます。

今後、高齢化が更に進展する中で、間接援助技術の果たす役割はますます大きくなると考えられます。関係者全体が協力し、技術を更に発展させることで、高齢者の方々が安心して暮らせる社会を築いていかなければなりません。直接的な世話をする技術と間接援助技術の両方をバランスよく活用し、地域社会全体で高齢者の方々を支える仕組みを構築することが、高齢化社会における重要な課題です。