訪問調査:介護認定の第一歩

介護を学びたい

先生、「訪問調査」って、どんなことをするんですか?

介護の研究家

いい質問だね。訪問調査とは、介護が必要かどうかを判断するために、認定調査員の方が自宅に訪問して、聞き取り調査を行うことだよ。体の状態や、日ごろの生活の様子などを詳しく聞かれるんだ。

介護を学びたい

家族も一緒に話を聞いてもいいんですか?

介護の研究家

もちろん。本人だけでなく、家族も同席して、一緒に話を聞くことができるよ。心配なことは何でも相談してみましょう。

訪問調査とは。

お家でお世話が必要かどうかを判断するために、『訪問調査』というものがあります。これは、資格を持った調査員がお家に来て、色々なことを調べたり聞いたりするものです。体の動きや心の状態など、全国で同じ項目について調べます。ご本人だけでなく、ご家族も一緒に話を聞くことができます。この調査の結果は、まずコンピューターで判定され、次に審査会で検討されます。審査会では、調査員が気づいた特別な事柄や、かかりつけのお医者さんの意見も参考にしながら、最終的な判断がくだされます。そして、調査を申し込んでから約30日で結果が知らされます。

訪問調査の目的

訪問調査は、介護が必要な状態かどうかを客観的に判断するための大切な手続きです。市区町村から派遣された認定調査員が、ご自宅を訪問し、直接お会いして心身の状態を詳しく確認します。この調査は、要介護認定を申請した後、どの程度の介護が必要なのかを判断するための重要なプロセスです。

調査では、全国共通の基準に従って評価を行います。そのため、住んでいる地域によって評価内容が変わることはありません。認定調査員は、聞き取りや観察を通して、日常生活における動作や認知機能の状態などを丁寧に確認します。例えば、食事や入浴、着替え、排泄といった日常生活の動作がどの程度できるか、また、時間や場所、人などがきちんと認識できているかなどを調べます。

調査員は、これらの情報をもとに、介護が必要な度合いを正確に把握しようと努めます。単にできるかできないかだけでなく、動作を行う際にどの程度の手間や時間がかかるか、介助が必要な場合はどのような介助が必要かなど、細かい点まで丁寧に確認します。また、ご本人だけでなく、ご家族からも普段の様子や困っていることなどをお聞きすることがあります。

訪問調査を受けることは、適切な介護サービスを受けるための第一歩です。調査結果に基づいて要介護度が認定されると、その度合いに応じた介護サービスを利用できるようになります。訪問調査は、ご本人にとって最適な介護サービスを受けるための重要な機会となりますので、安心して調査を受けてください。

| 訪問調査の目的 | 調査内容 | 調査実施者 | 調査基準 | 調査の意義 |

|---|---|---|---|---|

| 介護が必要な状態かどうかの客観的判断 | 聞き取りや観察を通して、日常生活における動作や認知機能の状態などを確認 (例:食事、入浴、着替え、排泄、時間や場所、人の認識など) できるかできないかだけでなく、手間や時間、介助の必要性なども細かく確認 |

市区町村から派遣された認定調査員 | 全国共通の基準 | 適切な介護サービスを受けるための第一歩。 調査結果に基づき要介護度が認定され、適切なサービスを利用可能。 |

調査項目の内容

訪問調査では、日々の暮らしの中で基本となる動作がどれくらいできるのかを調べます。具体的には、食事、入浴、トイレ、着替え、屋内での移動といった動作について、どれくらい自分の力で行えるかを確認します。例えば、食事であれば、箸やスプーンを使って一人で食べることができるか、入浴であれば、洗ったり拭いたりする動作を一人でできるか、トイレであれば、一人で行くことができるか、着替えであれば、服を着たり脱いだりする動作を一人でできるか、移動であれば、屋内を一人で移動できるかなどを調べます。

また、頭のはたらきについても調べます。例えば、今日の日付や今の場所がわかっているか、最近あった出来事を覚えているかなどを確認します。このような確認を通して、認知症の有無や、もし認知症がある場合はその程度を判断します。これらの調べ項目は全国どこでも同じなので、どの地域で調べを受けても、同じように評価されますのでご安心ください。

調査項目はたくさんありますが、調査員が一つひとつ丁寧に説明しながら進めていきますので、落ち着いて調査を受けていただけます。もし、わからないことや気になることがあれば、遠慮なく調査員にお尋ねください。調査を通して、今の状態を正しく把握することで、必要な支援やサービスにつなげることができます。ご協力をお願いいたします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日常生活動作 | 食事、入浴、トイレ、着替え、屋内での移動など、基本的な動作をどの程度自分で行えるかを評価します。 |

| 認知機能 | 日付や場所の認識、最近の出来事の記憶などを通して、認知症の有無や程度を判断します。 |

| その他 | 調査項目は多くありますが、調査員が丁寧に説明しながら進めます。質問には遠慮なく答えてください。 |

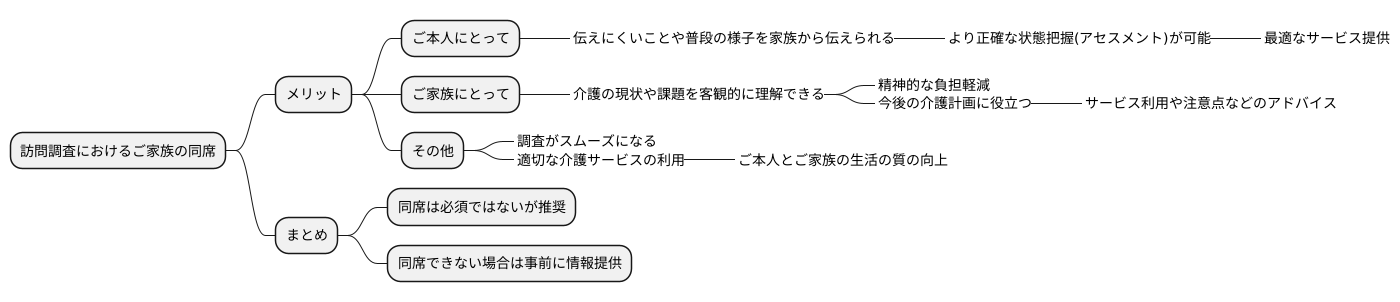

家族の同席

訪問調査には、ご本人だけでなくご家族にも同席いただけます。ご家族が同席されることで、様々な利点があります。

まず、ご本人が伝えにくいことや、普段の様子などを、ご家族から詳しくお伝えいただくことができます。ご本人の性格や生活習慣、病気の経過など、ご家族だからこそ知っている情報は、調査員にとって大変貴重な情報源となります。これらの情報を加味することで、より正確な状態の把握、つまり的確なアセスメントにつながり、ご本人にとって最適なサービス提供が可能になります。

また、ご家族も調査に同席することで、介護の現状や課題を客観的に理解する機会となります。日々の介護に追われていると、どうしても目の前のことにとらわれてしまいがちです。調査員との面談を通して、現在の介護状況を第三者の視点から見つめ直し、課題を整理することで、ご家族の精神的な負担軽減にもつながります。さらに、今後の介護計画を立てる上でも、客観的な情報は大変役立ちます。どのようなサービスを利用できるのか、どのような点に注意すれば良いのかなど、調査員から具体的なアドバイスを受けることもできます。

調査にあたる職員は、ご本人とご家族の話に丁寧に耳を傾け、それぞれの立場を尊重しながら、状況を総合的に判断します。ご家族の同席は必須ではありませんが、可能な限り同席されることをお勧めします。ご家族が同席されることで、スムーズな調査の実施と、適切な介護サービスの利用につながり、結果として、ご本人とご家族の生活の質の向上に大きく貢献します。

なお、同席が難しい場合でも、事前にご家族から情報をいただければ、調査に役立てることができますので、ご遠慮なくご相談ください。

判定の流れ

介護認定を受けるには、申請後、実際にご自宅などに訪問調査員が来て、日常生活の状況を詳しく調べてもらいます。この調査で集められた情報は、その後、二つの段階を経て要介護度が判定されます。まず最初の段階は、コンピューターによる判定です。調査員が記入した調査票の内容に基づき、コンピューターシステムが自動的に要介護度を計算します。これは、全国どこでも同じ基準で判定を行うための仕組みです。この段階を一次判定といいます。

次に、一次判定の結果を受け、よりきめ細やかな審査を行うのが二次判定です。二次判定は、医師、保健師、社会福祉士といった様々な分野の専門家が集まった認定審査会で行われます。認定審査会では、一次判定の結果だけでなく、かかりつけのお医者さんの意見書や、ご本人やご家族から聴き取った日常生活の様子なども参考にしながら、総合的に判断します。例えば、コンピューターでは判断しにくい、認知症の症状の程度や、ご家族の介護負担の状況なども考慮されます。このように、様々な角度から検討することで、より個々の状況に合った適切な要介護度を決定できるのです。認定審査会による二次判定を経て、最終的な要介護度が決まります。

すべての審査が終わるまでには、申請からおよそ30日ほどかかります。判定結果は、市区町村から通知書で郵送されます。通知書には、要介護度や、利用できる介護サービスの種類などが記載されています。もし、判定結果に納得できない場合は、不服申し立ての手続きを行うこともできますのでご安心ください。

主治医意見書

要介護認定を受けるには、市町村が行う訪問調査に加えて、普段から診察を受けているかかりつけのお医者さんの意見書も大切な資料となります。かかりつけのお医者さんは、日頃からの診察を通して、その方の健康状態や病気の状態をよく知っています。そのため、介護が必要かどうかを判断する上で、とても貴重な情報源となります。意見書には、病気の名前や症状、どのような治療をしているのか、日常生活で注意すべき点などが詳しく書かれています。例えば、どのような動作が難しいのか、食事や入浴、着替えなどにどの程度の助けが必要なのかといった情報が記載されます。また、認知症の有無やその程度、日常生活での注意点なども含まれます。

訪問調査では、調査員がご自宅に伺い、ご本人やご家族から直接お話を伺ったり、実際の生活の様子を観察したりすることで、心身の状態や生活の状況を把握します。この調査で得られた情報と、かかりつけのお医者さんの意見書の内容を合わせて、総合的に判断することで、より適切な要介護度を決めることができます。要介護度とは、介護の必要性の高さを示すもので、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階に区分されます。どの段階に該当するかによって、利用できる介護サービスの種類や利用限度額などが変わってきます。

質の高い介護サービスを受けるためには、かかりつけのお医者さんとの連携が欠かせません。お医者さんは、健康状態や病気の経過を把握しているだけでなく、ご本人に合った適切なアドバイスをしてくれます。介護サービスを提供する事業者との連携も大切で、お医者さんからの情報が共有されることで、より適切なケアを受けることができます。また、ご本人やご家族も、お医者さんとのコミュニケーションを密にすることで、安心して介護サービスを利用できるようになります。普段から健康状態や生活の様子を相談しておくことで、いざという時にスムーズな対応が可能となります。

結果通知

{二次審査が終わってから、およそ一ヶ月ほどで認定の結果をお知らせいたします。}お手紙には、要介護の段階や認定された期間などが書かれています。要介護と認定された方は、介護サービスの計画書を作り、必要なサービスを受けることができます。この計画書は、ケアマネージャーと呼ばれる専門家と一緒に、ご本人やご家族の希望に沿って作成されます。たとえば、自宅で入浴や食事の介助を受けたい、デイサービスに通いたいといった希望を伝え、実現可能な計画を立てていきます。

もし認定結果にご納得いただけない場合は、もう一度審査をしてもらう手続きもありますのでご安心ください。この手続きは審査請求と呼ばれ、都道府県に設置されている介護保険審査会が行います。不服申し立ての理由や証拠などを添えて、結果通知を受け取った日から30日以内に申請する必要があります。

認定結果を元に、ふさわしい介護サービスを受けることで、ご本人だけでなく、ご家族の負担を軽くし、より良い暮らしを送ることができます。介護サービスには、訪問介護や通所介護、短期入所生活介護など様々な種類があります。ご自身の状況や希望に合ったサービスを選ぶことが大切です。ケアマネージャーは、利用できるサービスの情報提供や手続きのサポートも行いますので、お気軽にご相談ください。また、地域包括支援センターでも、介護に関する様々な相談を受け付けていますので、困ったことがあれば一人で抱え込まずに、まずは相談してみることをお勧めします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 認定結果通知 | 二次審査後、約1ヶ月で到着。要介護段階、認定期間などが記載。 |

| 介護サービス計画 | 要介護認定者は、ケアマネージャーと本人・家族の希望に基づき作成。例:自宅での入浴・食事介助、デイサービス利用など。 |

| 審査請求 | 認定結果に不服の場合、都道府県の介護保険審査会へ申請。結果通知受取後30日以内。理由・証拠を添えて提出。 |

| 介護サービスの種類 | 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護など。状況・希望に合ったサービスを選択。 |

| ケアマネージャーの役割 | サービス計画作成支援、利用可能サービスの情報提供、手続きサポート。 |

| 相談窓口 | ケアマネージャー、地域包括支援センター。 |