機能訓練:介護における自立支援

介護を学びたい

先生、「機能訓練」って、リハビリと同じようなものですか?

介護の研究家

そうだね、どちらも体の機能を良くするという意味では似ているけど、大きな違いがあるんだよ。リハビリは病気やケガの後に、元の体の状態に戻すための訓練で、お医者さんの指示が必要なんだ。でも、機能訓練はお医者さんの指示がなくてもできる訓練で、体の機能の維持や向上を目的としているんだよ。

介護を学びたい

なるほど。でも、それだと、実際にはどんなことをするんですか?

介護の研究家

例えば、歩く練習や、着替えの練習、食事の練習など、日常生活で必要な動作の練習をするんだよ。その人の状態に合わせて、専門の人が計画を立ててくれるんだ。

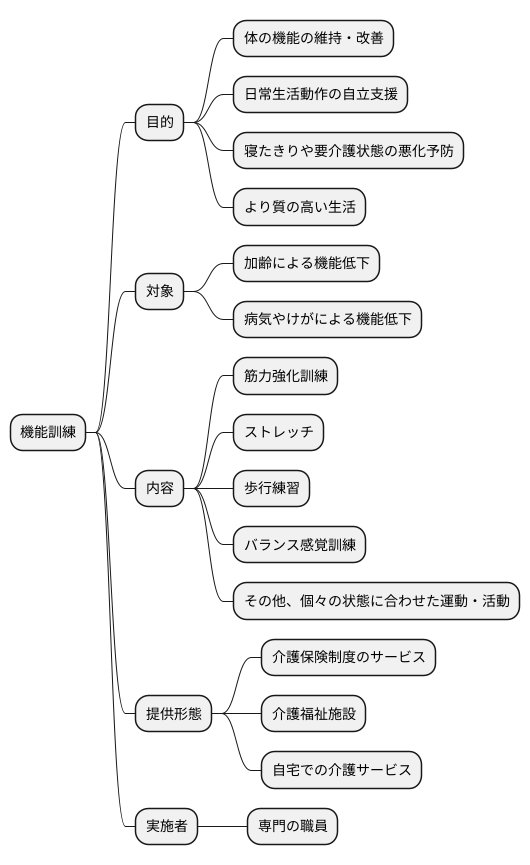

機能訓練とは。

「介護」と「介助」に関わる言葉である「機能訓練」について説明します。機能訓練とは、体の機能を良くしたり、衰えを防いだりするための訓練のことです。この訓練は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師(准看護師も含む)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師といった専門家が行います。介護施設や介護が必要な人のための医療施設のサービスとして提供されています。医師の指示がなくても行える点が、リハビリテーションとは大きく異なります。利用者の生活環境や体の機能を評価し、本人や家族の希望を聞きながら、どんな訓練が必要かを決めます。訓練の内容は、機能訓練計画表を作って職員や家族で共有します。

機能訓練とは

人は誰でも年を重ねると、体の機能が少しずつ衰えていきます。病気やけがも、体の動きを悪くする原因となります。このような衰えをそのままにしておくと、日常生活での動作が難しくなり、一人で食事をしたり、お風呂に入ったり、服を着替えたりといったことが出来なくなってしまうかもしれません。そして、寝たきりになってしまう可能性も出てきます。

このような状態を防ぎ、少しでも長く自分の力で生活を送れるようにするための取り組みが「機能訓練」です。機能訓練とは、加齢や病気によって低下した体の機能を維持したり、改善したりするための訓練のことです。具体的には、筋力を強くする訓練や、体の柔軟性を高めるためのストレッチ、歩く練習、体のバランス感覚を養う訓練など、様々な運動や活動を行います。

これらの訓練は、一人ひとりの体の状態に合わせて行われます。例えば、足腰が弱っている人には、椅子に座ったままできる運動や、歩行器を使った歩行練習などが行われます。また、手が動かしにくい人には、指の運動や、道具を使った練習などが行われます。

機能訓練は、介護保険制度のサービスの一つとして提供されています。介護が必要な状態になった場合、介護福祉施設や、自宅で介護サービスを利用している場合に、この機能訓練を受けることができます。専門の職員が、個々の状態に合わせて適切な訓練プログラムを作成し、指導を行います。機能訓練を通して、日常生活動作の自立を支援し、寝たきりや要介護状態の悪化を予防することで、より質の高い生活を送れるようにお手伝いします。

機能訓練の目的

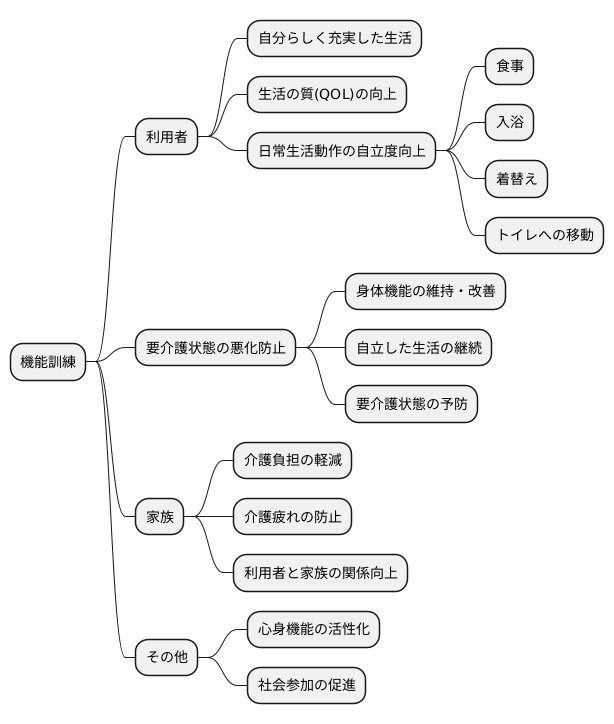

機能訓練は、利用者の方々がより自分らしく、充実した生活を送れるように支援することを目的としています。その中心となるのは、生活の質(QOL)の向上です。

加齢や病気によって身体機能が低下すると、日常生活での様々な動作が難しくなり、今までできていたことができなくなることもあります。食事、入浴、着替え、トイレへの移動といった基本的な動作も、支障なく行えることが、その人らしく生き生きと暮らすためには重要です。機能訓練では、個々の状態に合わせた運動や活動を通して、これらの日常生活動作の自立度を高めることを目指します。

機能訓練のもう一つの大切な目的は、要介護状態の悪化を防ぐことです。身体機能の低下が進むと、介護が必要となる範囲が広がり、日常生活の多くの場面で支援が必要となる可能性があります。機能訓練によって身体機能を維持・改善することで、要介護状態の進行を遅らせ、できるだけ自立した生活を長く続けられるよう支援します。また、まだ介護を必要としていない方にとっては、要介護状態になることを予防する効果も期待できます。

これらの効果は、利用者の方々だけでなく、ご家族にとっても大きなメリットをもたらします。介護の負担が軽くなることで、ご家族が介護疲れを防ぎ、ゆとりを持って生活できるようになるだけでなく、利用者の方とご家族がより良い関係を築くことにもつながります。

さらに、機能訓練には身体機能の維持・改善だけでなく、心身機能の活性化や社会参加の促進といった効果も期待できます。運動や活動を通して心身が活発になることで、日常生活への意欲が高まり、社会とのつながりを保ちやすくなります。これにより、より豊かな生活を送ることが可能になります。

機能訓練の内容

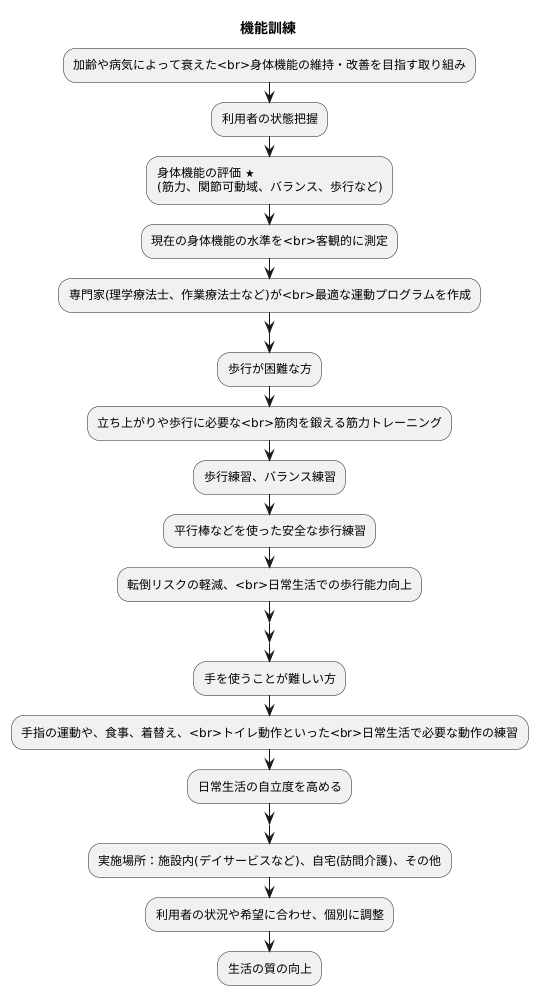

機能訓練とは、加齢や病気によって衰えた身体機能の維持・改善を目指す取り組みです。一人ひとりの状態や目標に合わせたプログラムを作成し、専門家が丁寧に指導します。

まず、利用者の方の状態を把握するため、身体機能の評価を行います。これは、筋力、関節の可動域、バランス能力、歩行能力などを様々な方法で調べ、現在の身体機能の水準を客観的に測るものです。この評価に基づき、理学療法士や作業療法士といった専門家が、その方に最適な運動プログラムを考えます。

例えば、歩行が困難な方の場合、立ち上がりや歩行に必要な筋肉を鍛える筋力トレーニング、歩行練習、バランス練習などを行います。平行棒などを使って安全に歩行練習を行うことで、転倒のリスクを減らし、日常生活での歩行能力の向上を目指します。また、手を使うことが難しい方には、手指の運動や、食事、着替え、トイレ動作といった日常生活で必要な動作の練習を行います。これにより、日常生活の自立度を高めることを目指します。

機能訓練の実施場所は様々です。デイサービスなどの施設内で行う場合や、訪問介護サービスとして自宅で行う場合もあります。また、利用者の方の状況や希望に合わせて、個別に調整することも可能です。このように、機能訓練は利用者の方の生活の質の向上に大きく貢献します。

機能訓練とリハビリテーションの違い

「機能訓練」と「リハビリテーション」は、どちらも身体機能の向上を目的としていますが、実際には異なるものです。その違いを理解することで、自分に合ったサービスを選ぶことができます。

まず、目的が異なります。リハビリテーションは、病気や怪我、手術などによって失われた身体機能の回復を目的としています。例えば、脳卒中後の麻痺の回復や骨折後の歩行能力の回復などが挙げられます。つまり、以前の状態まで回復させることを目指します。一方、機能訓練は、加齢や障害によって低下した日常生活動作の能力を維持・向上させることを目的としています。食事や入浴、着替えなどの日常生活を自分で行えるように支援し、要介護状態になることを防ぎ、生活の質の維持・向上を目指します。

次に、実施主体と内容が異なります。リハビリテーションは医療行為であり、医師の指示の下、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門家によって実施されます。病院や診療所で行われることが一般的です。内容は、身体機能の評価に基づいて、個別に運動療法や物理療法などが行われます。一方、機能訓練は介護保険サービスの一つであり、医師の指示は必要ありません。介護職員や機能訓練指導員などが、介護施設や自宅で、利用者の状態に合わせて、体操や日常生活動作の練習などを指導します。

最後に、提供される保険が異なります。リハビリテーションは医療保険サービスとして提供されるため、医療保険が適用されます。一方、機能訓練は介護保険サービスとして提供されるため、介護保険が適用されます。

このように、機能訓練とリハビリテーションは、目的、実施主体、提供される保険が異なります。どちらのサービスを受けるべきかは、その人の状態や目的によって異なります。もし迷う場合は、医師やケアマネジャーに相談してみましょう。

| 項目 | リハビリテーション | 機能訓練 |

|---|---|---|

| 目的 | 病気や怪我、手術などによって失われた身体機能の回復 (以前の状態まで回復させる) |

加齢や障害によって低下した日常生活動作の能力の維持・向上 (生活の質の維持・向上) |

| 実施主体 | 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門家 | 介護職員や機能訓練指導員など |

| 実施場所 | 病院や診療所 | 介護施設や自宅 |

| 内容 | 身体機能の評価に基づいた、個別の運動療法や物理療法など | 利用者の状態に合わせた、体操や日常生活動作の練習など |

| 提供保険 | 医療保険 | 介護保険 |

機能訓練の提供者

機能訓練は、日常生活動作の維持・改善を目的とした専門的な訓練であり、様々な資格を持つ専門家が提供しています。理学療法士は、身体の動きに着目し、歩行や起き上がりなどの基本動作の回復・維持を支援します。立ち上がりや歩行が困難な方に対して、筋力トレーニングや歩行訓練などを通じて、自立した生活を送れるように支援します。作業療法士は、日常生活における食事、着替え、トイレ、入浴などの動作に着目し、利用者の身体状況や生活環境に合わせて、用具の選定や環境調整、動作の練習などを提供します。ボタンをかける、箸を使うといった細かな動作の改善も支援します。言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションや食事の飲み込みに困難を抱える方に対して、発声練習や嚥下訓練などを行います。円滑なコミュニケーションや安全な食事を支援することで、生活の質の向上を目指します。看護師は、医療的な視点から利用者の状態を観察し、健康管理や服薬管理、日常生活の介助などを行います。機能訓練においては、利用者の体調管理や安全確保に重要な役割を担います。柔道整復師は、骨折や脱臼、捻挫などのケガに対する施術やリハビリテーションを行います。あん摩マッサージ指圧師は、マッサージや指圧によって筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、身体機能の回復を促します。鍼灸師は、鍼やお灸を用いて身体の不調を改善し、自然治癒力を高めます。これらの専門家は、利用者の状態に合わせて適切な訓練を提供するだけでなく、家族への指導や助言も行います。例えば、家庭での適切な介助方法や環境調整のアドバイスなどを通して、家族が安心して在宅介護を続けられるよう支援します。また、ケアマネジャーを中心に、医師、看護師、介護職員など、様々な関係職種が連携することで、多角的な視点から利用者を支え、より効果的な機能訓練を提供することができます。それぞれの専門性を活かした、包括的な支援体制が、利用者の自立と生活の質の向上に繋がります。

| 専門家 | 役割 | 対象となる困難 | 提供する支援 |

|---|---|---|---|

| 理学療法士 | 身体の動きの回復・維持 | 歩行や起き上がりなどの基本動作の困難 | 筋力トレーニング、歩行訓練 |

| 作業療法士 | 日常生活動作の改善 | 食事、着替え、トイレ、入浴などの動作の困難 | 用具の選定、環境調整、動作の練習 |

| 言語聴覚士 | コミュニケーションと食事の飲み込みの支援 | 言葉によるコミュニケーションや食事の飲み込みの困難 | 発声練習、嚥下訓練 |

| 看護師 | 健康管理と日常生活の介助 | 医療的なケアや日常生活の介助が必要な状態 | 健康管理、服薬管理、日常生活の介助 |

| 柔道整復師 | ケガに対する施術とリハビリテーション | 骨折、脱臼、捻挫などのケガ | 施術、リハビリテーション |

| あん摩マッサージ指圧師 | 筋肉の緊張緩和と血行促進 | 筋肉の緊張や血行不良 | マッサージ、指圧 |

| 鍼灸師 | 身体の不調改善と自然治癒力の向上 | 身体の不調 | 鍼、灸 |

機能訓練計画表

機能訓練計画表は、介護を受ける方一人ひとりの心身の状態や、目指す目標に合わせて丁寧に作られる、個別訓練の計画書です。この計画表には、どのような訓練を行うのかといった内容や、訓練を通してどのような状態を目指していくのかといった目標が具体的に書かれています。さらに、どのくらいの頻度で訓練を行うのか、訓練の効果はどのように測るのかといった実施頻度や評価方法も、きちんと示されます。

この計画表は、介護職員や理学療法士、作業療法士、看護師、本人、そして家族など、関係者全員で共有される大切な資料です。計画表に基づいて訓練を行うことで、目指す目標に合った、効果的な機能訓練を提供することができます。また、一人ひとりの状態は変化していくものです。ですから、定期的に訓練の効果や状態の変化を評価し、必要に応じて計画の内容を見直すことで、より適切で、その方に合った訓練を続けることができます。

家族の方々も、この計画表の内容を理解することで、家庭での生活支援をよりスムーズに行うことができます。例えば、着替えや食事、トイレへの移動といった日常生活の動作を、計画表に沿って家庭でも行うことで、施設や事業所と連携した、一貫性のある支援が可能になります。また、計画表の内容について、疑問点や不安な点があれば、遠慮なく担当の職員に相談するようにしましょう。専門家からの説明を受けることで、より深く計画表を理解し、安心して家庭での生活支援に取り組むことができます。そして、本人、家族、そして支援を行う専門家がお互いに協力し合うことで、より質の高い生活の実現へと繋がっていくのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 計画表の目的 | 介護を受ける方一人ひとりの心身の状態や、目指す目標に合わせて、個別訓練の計画を立てる |

| 計画表の内容 |

|

| 計画表の共有者 | 介護職員、理学療法士、作業療法士、看護師、本人、家族など関係者全員 |

| 計画表の効果 |

|

| 家族へのアドバイス |

|

| 最終的な目標 | 本人、家族、専門家が協力し、質の高い生活を実現する |