要介護認定の一次判定とは

介護を学びたい

先生、「一次判定」ってコンピュータがやるんですよね?でも、コンピュータで人の介護の必要性ってわかるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。コンピュータは、申請された情報をもとに、点数計算をするんだよ。例えば、どれくらい自分で食事ができるか、入浴ができるか、といった項目に点数がつけられていて、合計点数である程度の状態を判断するんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、点数だけで本当に大丈夫なんでしょうか?

介護の研究家

もちろん、点数だけでは不十分な場合もある。だから、一次判定の結果はあくまで参考で、その後、実際に人が審査する二次判定があるんだよ。二次判定では、コンピュータでは判断できない細かい状況も考慮に入れて、最終的な判定をするんだ。

一次判定とは。

お年寄りなどが介護サービスを受けられるかどうかを判断するための最初のステップである『一次判定』について説明します。一次判定では、コンピュータを使って介護が必要な度合いを調べます。しかし、ここで出た結果は最終的なものではありません。次に、介護認定審査会による二次判定が行われ、そこで最終的な結果が出ます。この二次判定の結果を受けて、介護サービスを受けるための手続きが始まります。

コンピュータ判定による一次判定

介護サービスを受けるには、まず要介護認定を受ける必要があります。その第一段階が一次判定です。この一次判定は、コンピュータシステムを使って行われます。具体的には、サービス利用を希望する方の心身の状態や日常生活での自立度を評価するための調査票に記入してもらい、その内容に基づいてコンピュータが要介護状態の程度を自動的に判定します。

この調査票には、食事、入浴、排泄といった日常生活動作の状況や、認知機能の状態などが細かく記録されます。例えば、食事であれば、箸を使って自分で食べることができるか、食事の準備を自分で行えるかなど、具体的な状況が記入されます。入浴では、浴槽への出入りや洗髪、洗体などを自分で行えるかが問われます。排泄についても、トイレの使用やオムツの使用状況などが記録されます。認知機能については、日付や場所がわかるか、周りの人の認識ができているかといった項目があります。これらの情報がコンピュータに入力され、独自の計算方法によって要介護度の一次判定が計算されます。

一次判定は、あくまでもコンピュータによる客観的な評価であり、人の判断は入りません。そのため、迅速かつ統一された判定を行うことができます。多くの情報を短時間で処理し、全国どこでも同じ基準で判定結果を出すことができるため、判定の公平性を保つ上でも役立っています。一次判定の結果は、要介護状態のおおよその目安となる重要な情報であり、次の段階である二次判定の土台となります。一次判定の結果によっては、二次判定に進む場合と進まない場合があります。二次判定では、一次判定の結果を踏まえ、介護支援専門員(ケアマネージャー)などが実際に自宅を訪問し、より詳しい状況を把握した上で、最終的な要介護度が決定されます。

| 介護サービス利用までの流れ | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 一次判定 |

|

|

| 二次判定 |

|

|

一次判定と二次判定の違い

介護を必要とする方の状態を正しく把握し、適切なサービスを提供するために、要介護認定制度では一次判定と二次判定という二段階の審査が行われています。まず、一次判定は市町村のコンピュータシステムによって自動的に行われます。これは、認定調査票に記載された心身の状態に関する63項目の質問への回答を点数化し、要介護状態区分を算出するものです。この一次判定は客観的なデータに基づいて行われるため、迅速な判定が可能となります。しかし、数字だけで判断できる部分は限られています。人の暮らしはそれぞれ異なり、数字には表れない様々な事情が存在するからです。

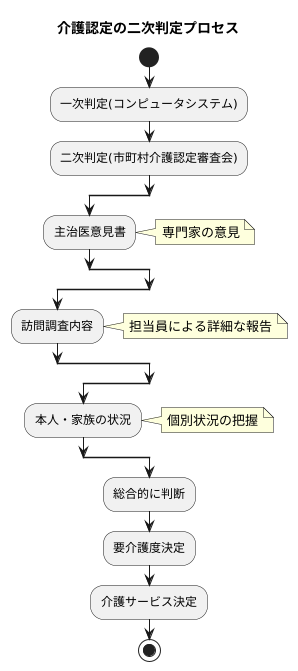

そこで、一次判定の結果を踏まえ、よりきめ細やかな審査を行うのが二次判定です。二次判定は、市町村の介護認定審査会という医師、保健師、社会福祉士などの専門家集団によって行われます。審査会では、一次判定の結果に加え、主治医の意見書や認定調査員の訪問調査における聞き取り内容、特記事項などが総合的に検討されます。例えば、同じように身体機能が低下している方でも、住環境や家族の支えの有無によって、必要な介護の程度は大きく変わってきます。このような一人ひとりの状況を丁寧に把握することで、本当に必要な方に適切な介護サービスを届けることができるのです。

このように、一次判定と二次判定はそれぞれ異なる役割を担っています。一次判定は客観的なデータに基づき迅速に判定を行い、二次判定は多角的な情報を加味した上で丁寧な審査を行うことで、より公正で的確な要介護認定を実現していると言えるでしょう。

| 判定 | 実施主体 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 一次判定 | 市町村のコンピュータシステム | 認定調査票(63項目)に基づく点数化による要介護状態区分の算出 | 客観的データに基づく迅速な判定 |

| 二次判定 | 市町村の介護認定審査会(医師、保健師、社会福祉士など) | 一次判定結果、主治医意見書、認定調査員の訪問調査、特記事項などを総合的に検討 | 多角的な情報に基づくきめ細やかな審査 |

一次判定の結果を受けて

市区町村から届く一次判定の結果通知は、今後の介護サービス利用の大きな一歩となります。この通知には、要介護状態の区分、つまりどの程度介護が必要かの判断結果と、二次判定を受ける日程などが記載されています。一次判定で「非該当」、つまり介護を必要としないと判断された場合でも、諦める必要はありません。二次判定で要支援、または要介護認定を受ける可能性は十分にあります。

一次判定の結果に納得がいかない、あるいは不安を感じる場合は、二次判定に向けての準備を始めることが大切です。まずは、主治医に意見書の作成を依頼しましょう。日常生活における困りごとや、介護が必要な状況を具体的に伝え、医師の専門的な見地からの意見を文書化してもらうことが重要です。さらに、訪問調査員による自宅訪問に備え、日常生活の状況を整理しておきましょう。普段の生活でどのようなことに困っているのか、どのような支援が必要なのかを具体的に説明できるように、メモなどを用意しておくとスムーズです。

また、介護の専門家であるケアマネージャーに相談することも有効です。ケアマネージャーは、介護サービスに関する様々な知識や経験を持っており、二次判定に向けて適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。地域の包括支援センターなどに問い合わせれば、ケアマネージャーを紹介してもらえます。

二次判定は、介護保険サービスを受けるための重要なステップです。一次判定の結果がどうであれ、諦めずに適切なサポートを受けながら手続きを進めていきましょう。一次判定はあくまで最初の段階の判断であり、必ずしも最終的な決定ではありません。焦らず、落ち着いて、必要な準備を進めることが大切です。

審査会の二次判定

介護を必要とする方の状態を正しく評価し、適切なサービスに繋げるために、審査会による二次判定は重要な役割を担っています。この二次判定は、市町村の介護認定審査会によって行われます。審査会は、医師、保健師、社会福祉士といった専門家が集まり、公平公正な立場で審査を行います。

二次判定では、まず一次判定の結果を確認します。一次判定とは、コンピュータシステムによって要介護度の目安を算出したもので、二次判定ではこの結果を参考にしつつ、よりきめ細やかな審査が行われます。具体的には、主治医意見書、訪問調査員による調査内容、そしてご本人やご家族の状況などを総合的に判断し、最終的な要介護度が決定されます。

審査会は、書類上の情報だけでなく、実際に訪問調査を行った担当員からの詳しい報告も重視します。例えば、食事や入浴、排泄といった日常生活動作の状況は、どの程度自分で行うことができるのか、どの部分で介助が必要なのかといった細かい点まで確認します。また、認知機能の程度についても、会話の様子や記憶力、判断力など、多角的な視点から評価します。さらに、住環境のバリアフリーの状況や、ご家族がどの程度支援できるのかといった点も重要な判断材料となります。

このように、様々な情報を多角的に集め、個々の状況に合わせた丁寧な審査を行うことで、より適切な要介護度を決定することが可能になります。二次判定によって決定された要介護度に基づき、必要な介護サービスの種類や量が決定されます。例えば、自宅での訪問介護サービスや、施設での入所サービスなど、ご本人の状態に合ったサービスを受けることができるようになります。二次判定は、介護を必要とする方々が、適切なサービスを受け、安心して生活を送るための重要な関門と言えるでしょう。

認定結果とサービス利用

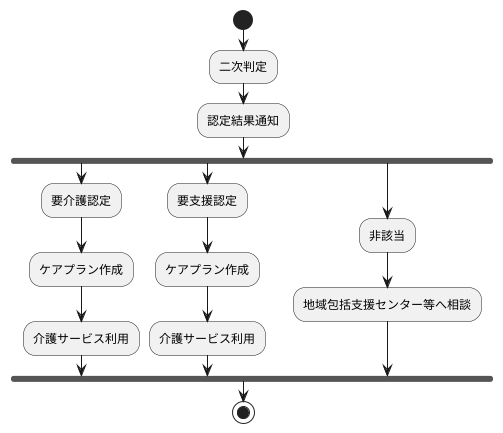

二次判定が終わると、市区町村から認定結果が通知されます。認定の結果は要介護認定、要支援認定、非該当の三種類です。要介護認定、または要支援認定を受けた方は、ケアプランを作成し、必要な介護サービスを受けることができます。

ケアプランとは、どのようなサービスを、どのくらいの頻度で利用するかなどを具体的に書いた計画書です。この計画書は、ケアマネージャーと呼ばれる介護の専門家が、本人や家族の希望を聞きながら、その人に最適なものを作り上げます。

例えば、要介護認定を受けた方は、認定結果に基づき、様々な介護サービスを利用できます。訪問介護では、ホームヘルパーが自宅に来て、入浴や食事、排せつなどの介助や、掃除や洗濯などの家事援助を行います。また、通所介護(デイサービス)では、日帰りで施設に通い、入浴や食事の提供を受けたり、レクリエーションや機能訓練に参加することができます。他にも、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用すれば、短期間施設に宿泊し、日常生活上の世話や機能訓練を受けることができます。

これらのサービスは、日常生活の支援だけでなく、身体機能の維持・向上や、家族の介護負担を軽くすることにも繋がります。介護保険制度は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるように、様々なサービスを提供しています。認定を受けた後は、ケアマネージャーと相談しながら、自分に合ったサービスを選び、充実した生活を送ることが大切です。非該当となった場合でも、地域包括支援センターなどに相談することで、様々な支援策の情報を得ることができます。