ケアの成果を測る事後評価

介護を学びたい

先生、「事後評価」って、ケアプランを作った後、それがうまくいったかを確かめることですよね?

介護の研究家

そうだね。ケアプランに基づいてサービスを提供した後、それが利用者の方にとって適切だったか、目標達成に近づいたかを評価するプロセスだよ。

介護を学びたい

目標達成に近づいたか、ですか。具体的にはどんなことを評価するのですか?

介護の研究家

利用者の方の状態の変化や、ケアプランに沿ってサービスが提供されたか、そして本人や家族の満足度などを評価するんだよ。そして、必要に応じてケアプランを見直していくんだ。

事後評価とは。

『事後評価』とは、介護が必要な方や、より手厚い介護が必要な方に対して、その方の困っていることを解決するために、ケアプラン(介護計画)を作って支援を行った結果、その支援がどれくらい役に立ったかを後から評価することです。これは、モニタリング(経過観察)や点検とも言われます。

事後評価とは

事後評価とは、介護を必要とする年配の方々が、より良い暮らしを送るための手助けとなる支援計画、いわゆるケアプランに基づいて受けたサービスの効果や影響を評価する手順のことです。ケアプランは、利用者の方の体の状態や困りごと、そしてご本人やご家族の望みを考慮して作られます。この計画に基づいて実際にサービスを提供した後で、その結果がどうであったか、目指していた状態に近づけたのか、あるいは新しく困りごとが起きていないかなどを確かめるのが事後評価の目的です。

例えば、ある方が一人暮らしで、買い物や料理が難しくなったため、週に3回、食事の配達サービスを利用するケアプランを立てたとします。事後評価では、実際にサービスを利用してみて、栄養状態が良くなったか、食事の準備に費やす時間が減って他の活動に使えるようになったか、あるいはサービスに満足しているかなどを確認します。もし、栄養状態が改善しなかった場合は、食事の内容を見直したり、他に栄養補助食品などを利用する必要があるかなどを検討します。また、サービスの利用回数や時間帯が合っているかなども確認し、必要に応じて調整します。

この事後評価は、サービスが始まった後、定期的に行われる見守りや点検と同じ意味合いを持ちます。ケアプランの効果を検証し、必要に応じて修正していくことで、利用者の方にとって最も良い介護を続けて提供することができるのです。定期的に状況を確認し、変化に対応することで、より質の高い、そして利用者の方の状況に合った柔軟なサービス提供が可能になります。これは、利用者の方の暮らしの質を向上させる上で、非常に重要な役割を果たします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 事後評価の定義 | ケアプランに基づいて提供されたサービスの効果や影響を評価する手順。利用者の状態、困りごと、希望を考慮したケアプランに基づき、サービス提供後の結果を検証し、改善につなげる。 |

| ケアプランの例 | 一人暮らしで買い物や料理が困難な方が、週3回の食事配達サービスを利用する。 |

| 事後評価の確認事項 | 栄養状態の改善、食事準備時間の短縮、サービスへの満足度、利用回数や時間帯の適切さなど。 |

| 事後評価の目的 | サービスの効果検証と必要な修正を行い、利用者に最適な介護を継続的に提供する。定期的な見守りや点検と同じ意味合いを持ち、状況の変化に対応した柔軟なサービス提供を可能にする。 |

| 事後評価の重要性 | 利用者の暮らしの質の向上に重要な役割を果たす。 |

評価の視点

サービスの良し悪しを判断する評価は、様々な立場からの視点を踏まえることが大切です。一つ目は、サービスを実際に受けている本人からの視点です。サービスを受けることで、日々の暮らしぶりはどう変化したのか、目指していたことは達成できたのか、そしてサービスに満足しているかなどを、丁寧に確認する必要があります。特に、生活の質が上がったと感じているか、目標達成度はどの程度か、そしてサービス全体への満足度はどのくらいかを把握することが重要です。

二つ目は、家族からの視点です。介護を担う家族にとって、サービス利用によって負担が軽くなったか、そしてサービスを受けている方の様子に変化があったかを確認します。家族は、利用者の方を常に近くで見ているため、細かな変化にも気づきやすく、貴重な意見を持っているからです。

三つ目は、ケアマネージャーや介護職員といった専門家からの視点です。専門家は、利用者の方の状態変化やサービスの効果を客観的に見て、今後のケアプランに役立てます。専門家の評価は、現状を正しく把握し、より良いサービスを提供するために欠かせないものです。

このように、利用者本人、家族、そして専門家、それぞれの立場からの視点を組み合わせることで、多面的で偏りのない、より良い評価が可能になります。それぞれの視点は互いに補完し合い、利用者の方にとって最適なケアの実現に繋がるのです。

| 評価視点 | 確認事項 | 重要ポイント |

|---|---|---|

| 利用者本人 |

|

|

| 家族 |

|

|

| 専門家 (ケアマネージャー、介護職員など) |

|

|

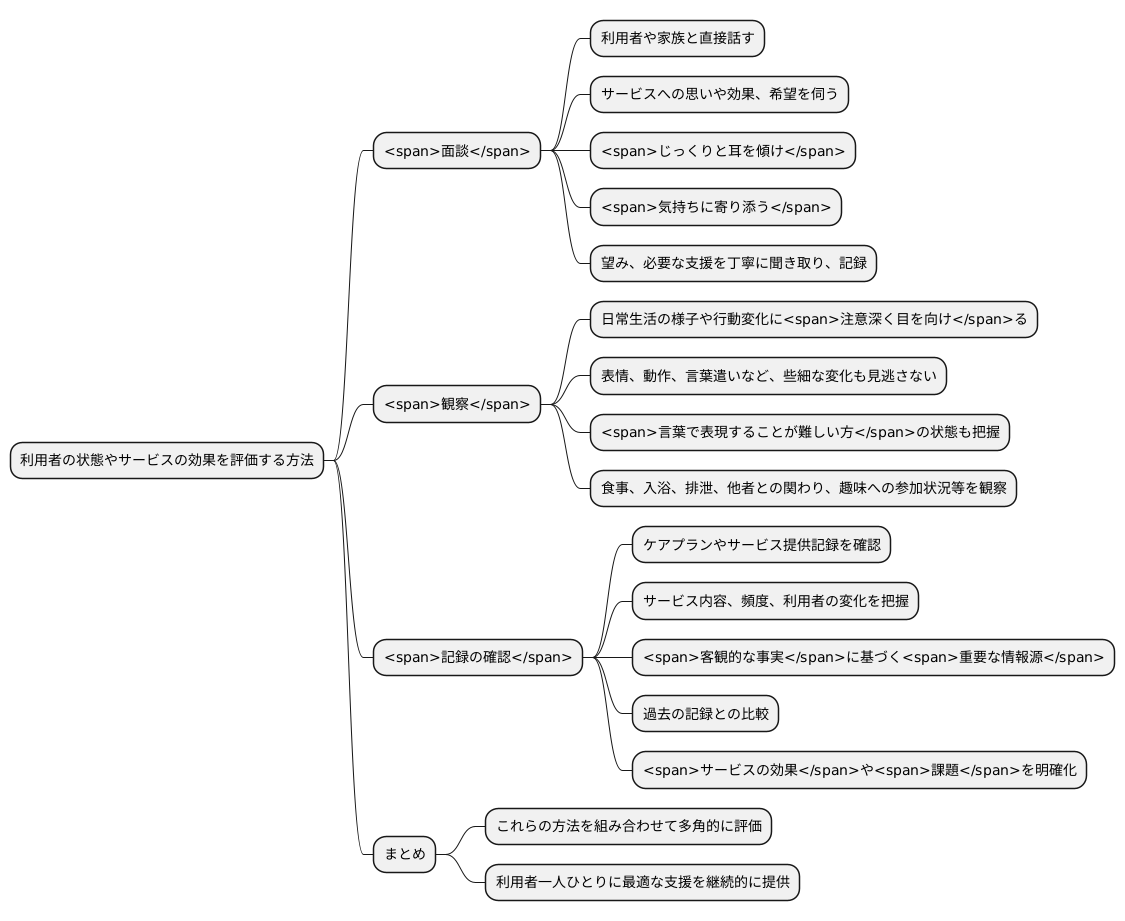

評価の方法

利用者の状態やサービスの効果をきちんと評価することは、より良い支援を提供するために欠かせません。評価は複数の方法を組み合わせて行うことで、多角的な視点から現状を把握し、今後の支援に役立てることができます。主な評価方法には、面談、観察、記録の確認があります。

面談では、利用者ご本人やご家族と直接お話しすることで、サービスに対する思いや感じている効果、そして今後の希望などを伺います。面談を行う際には、利用者の言葉にじっくりと耳を傾け、気持ちに寄り添うことが大切です。何を望んでいるのか、どのような支援を必要としているのかを丁寧に聞き取り、記録に残しておきましょう。

観察では、利用者の日常生活の様子や行動の変化に注意深く目を向けます。表情、動作、言葉遣いなど、些細な変化も見逃さないようにしましょう。言葉で表現することが難しい方でも、観察を通して変化や状態を把握することができます。具体的には、食事や入浴、排泄などの場面での様子、他の利用者との関わり方、趣味や活動への参加状況などを観察します。

記録の確認では、ケアプランやサービス提供記録などを確認し、提供したサービスの内容や頻度、利用者の状態の変化などを把握します。これらの記録は客観的な事実に基づいて作成されているため、評価を行う上で重要な情報源となります。過去の記録と比較することで、サービスの効果や課題を明確にすることができます。

これらの方法を組み合わせて多角的に評価を行うことで、利用者一人ひとりに最適な支援を継続的に提供していくことができます。

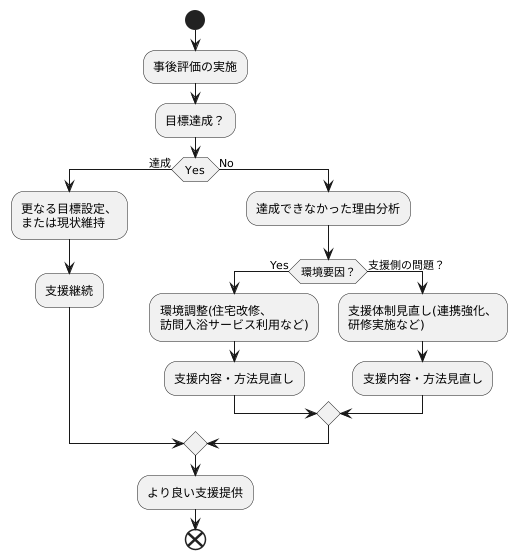

評価後の対応

人が受ける介護や介助は、その人にとって一番良いものであるべきです。そのためには、行った支援の内容を振り返り、次に繋げる必要があります。この見直しを「事後評価」と言います。事後評価の結果をもとに、これから先の支援内容や支援の仕方をよく考えていくことが大切です。

もし、目標としていたことが達成できていたなら、それは喜ばしいことです。その場合は、さらに上を目指して新しい目標を立てたり、これまでと同じように支援を続けていくかを検討します。例えば、杖を使って歩けるようになることを目標にしていた人が、その目標を達成できたとします。その時は、次は一人で階段の上り下りができるようになることを目標にしたり、引き続き杖を使った歩行の練習を続け、転倒予防に努めることも考えられます。

一方で、目標が達成できていなかった場合は、なぜ達成できなかったのか、その理由をよく考えなければなりません。そして、その理由に基づいて、支援の内容や支援の仕方を改めて検討します。例えば、自宅で入浴することを目標にしていた人が、目標を達成できなかったとします。その原因が、浴室の段差が高いことだと分かった場合は、段差を解消するための住宅改修を検討したり、訪問入浴サービスの利用を検討する必要があります。また、目標が達成できなかった原因が、支援する側の問題だった場合もあります。例えば、担当者間の連携がうまくいっていなかったり、担当者の技術が不足していたことが原因かもしれません。そのような場合は、担当者同士がより密に連携を取れるように話し合ったり、担当者に対する研修を実施するなど、支援を提供する側の体制を見直すことが必要です。

事後評価は、ただ結果を確認するためだけに行うのではありません。結果を分析し、それを次の支援に活かすことで、より良い支援を提供できるようになります。そのため、事後評価は丁寧に行い、その結果をしっかりと今後の支援に反映させることが重要です。

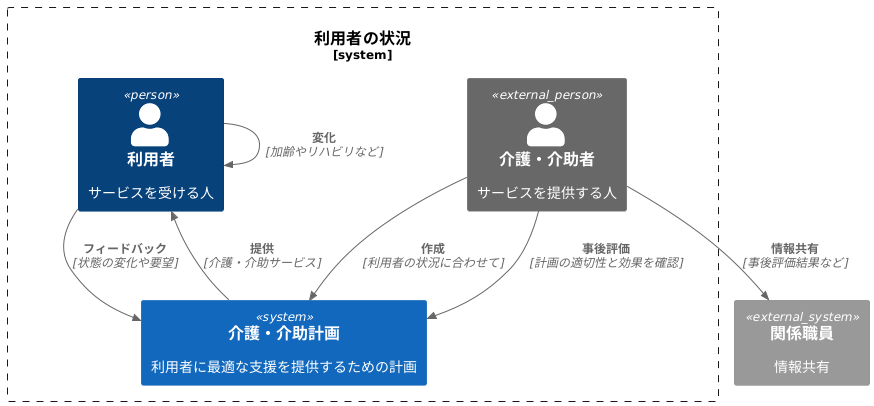

継続的な改善

人が年を重ねていくにつれて、必要な手助けの内容は変わっていきます。そのため、介護や介助の計画は一度立てたら終わりではなく、定期的に見直していく必要があります。この見直し作業のことを、事後評価といいます。事後評価は、計画に基づいて提供した介護や介助が、本当にその人にとって適切だったのかを確認する大切な機会です。

例えば、杖を使って歩行の練習をしていた方が、筋力がついて一人で歩けるようになったとします。この場合、以前作成した杖を使った歩行練習の計画は、もうその方には必要ありません。現在の状況に合わせて、一人で安全に歩けるようにするための新しい計画を立てる必要があります。あるいは、食事の手助けが必要だった方が、自分で食べられるようになったとします。この場合も同様に、以前の計画を見直し、自分で食事ができるようにするための支援内容へと変更する必要があります。

このように、事後評価を行うことで、利用者の状態の変化を的確に捉え、常に最適な支援を提供できるようになります。また、事後評価で得られた情報は、担当者だけでなく、関係する職員全体で共有することが重要です。そうすることで、組織全体の介護や介助の質の向上に繋がるだけでなく、他の利用者の方への支援にも役立てることができます。

一人ひとりの状況を丁寧に把握し、より良い支援を提供し続けること。それが、高齢者が安心して暮らせる地域社会を作る上で、私たちが担う大切な役割です。そして、事後評価は、その実現のための重要な取り組みといえるでしょう。

記録の重要性

介護や介助の現場では、利用者の方に提供したサービスの内容を記録として残すことはとても大切です。この記録こそが、質の高いサービスを継続的に提供するための土台となります。今回の記事では、記録の重要性について詳しく説明します。

利用者の方へのサービス提供後には、必ず事後評価を行います。この評価では、提供したサービスが利用者の方にとって適切であったか、効果があったかなどを検証します。そして、この事後評価の結果に基づいて、今後のケアプランに変更が必要かどうかを検討します。これらの事後評価の結果やケアプランの変更内容は、すべて記録として残しておく必要があります。

記録を残すことのメリットは様々です。まず、サービス内容が記録として残ることで、サービスの透明性を確保することができます。利用者の方やご家族は、どのようなサービスが提供されているのかをいつでも確認することができ、安心してサービスを受けることができます。また、記録は担当者間での情報共有をスムーズにするためにも役立ちます。担当者が変更になった場合でも、記録があればこれまでの経過やケアの内容をすぐに把握することができ、利用者の方へのサービス提供に支障が出ません。過去の記録を振り返ることで、利用者の方の状態の変化やサービスの効果などを分析することができ、より適切なケアプランを作成することに繋がります。

さらに、記録はトラブル発生時の対応にも役立ちます。例えば、利用者の方の状態が急変した場合や、予期せぬ出来事が起きた場合でも、過去の記録を参照することで、状況を素早く把握し、適切な対応を取ることができます。また、万が一、サービス内容に関して意見の相違が生じた場合でも、記録があれば事実関係を明確にすることができ、誤解を防ぐことができます。このように、事後評価と記録は、利用者の方にとってより良いケアを提供するために欠かせないツールです。記録を適切に残すことで、質の高いサービスを維持し、利用者の方の安心と安全を守ることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 事後評価 | サービスの適切性、効果を検証し、ケアプラン変更の必要性を検討 |

| 記録のメリット |

|

| 記録の役割 | 質の高いサービス維持、利用者の安心と安全確保 |

| 記録対象 | 事後評価結果、ケアプラン変更内容、サービス内容 |