認認介護:支え合う認知症高齢者

介護を学びたい

先生、「認認介護」って言葉の意味がよくわからないのですが、教えていただけますか?

介護の研究家

いいですよ。「認認介護」とは、認知症のお年寄りが、同じように認知症のお年寄りの介護をすることを指します。例えば、少し認知症のお母さんが、もっと認知症が進んだお父さんの介護をする、といった状況です。最近は、親子が別々に暮らしていて、両親ともに介護が必要な状態になるケースが増えているため、都市部でも地方でも見られるようになっています。

介護を学びたい

なるほど。親子が別々に暮らしていて、両親ともに介護が必要になるケースが増えていることが背景にあるんですね。でも、認知症の方を介護するのは大変だと思うのですが…支援などは受けられないのでしょうか?

介護の研究家

そうですね。認認介護は、介護する側、される側双方にとって負担が大きいため、グループホームなどの施設の整備や、地域で見守る仕組みづくりなど、より充実した福祉サービスの提供が求められています。

認認介護とは。

『認認介護』という言葉について説明します。これは、認知症が重いお年寄りを、認知症が軽いお年寄りがお世話をしている状態のことです。子どもが親と別々に暮らしていて、両親ともに介護が必要な状態がひどくなっていることが背景にあり、都会でも田舎でも見られるようになっています。みんなで暮らすための家の整備や、地域での福祉の充実が求められています。

認知症高齢者による介護の実態

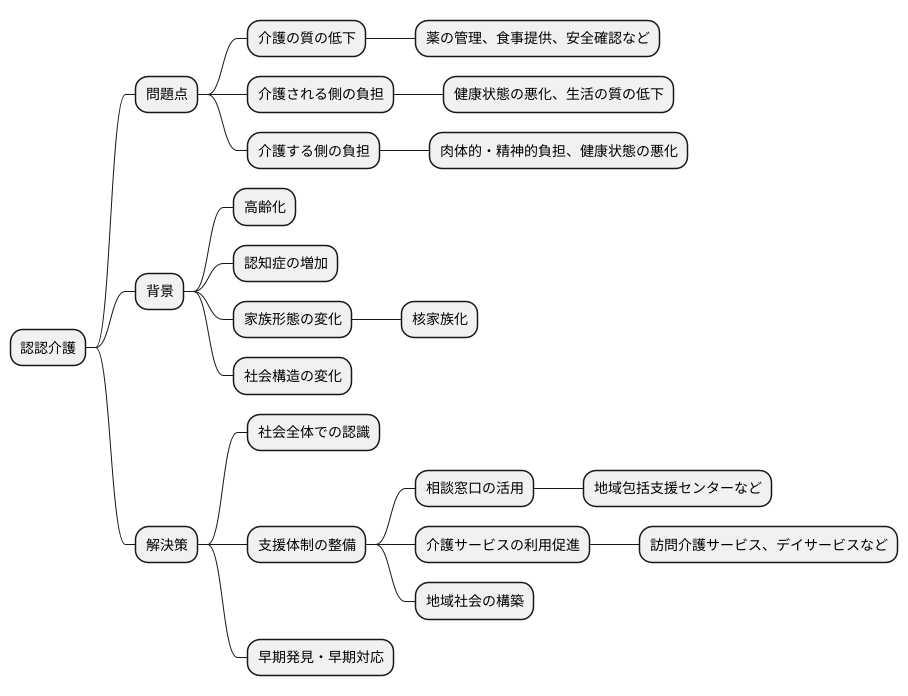

近年、高齢化が進むにつれて、認知症の方が増えています。それと同時に、認知症のご高齢の方が、同じように認知症を持つご高齢の方を介護する『認認介護』が深刻な問題となっています。これは、症状が軽い認知症の方が、より症状が重い認知症の配偶者や親、兄弟姉妹などを介護する状況を指します。

この問題は、家族形態の変化や社会構造の変化とも密接に関係しています。核家族化が進み、子供たちが親元を離れて暮らすようになり、高齢のご夫婦だけで生活する世帯が増えています。そのような中で、どちらかの配偶者が認知症を発症すると、もう片方の配偶者が介護をせざるを得ない状況に陥ることがあります。また、親の介護をしていた子供が、自身も高齢になり認知症を発症するケースも増えています。

認認介護は、介護する側とされる側、双方にとって大きな負担となります。介護する側は、認知症であるがゆえに、適切な判断や行動が難しく、介護の質が低下する可能性があります。例えば、薬の管理や食事の提供が適切に行われなかったり、安全確認を怠ったりする可能性があります。また、介護される側は、必要なケアが受けられないことで、健康状態が悪化したり、生活の質が低下したりする危険性があります。さらに、介護する側も、肉体的にも精神的にも大きな負担を抱え、自身の健康状態を悪化させてしまう可能性があります。適切な休息や睡眠が取れず、栄養状態が悪化したり、ストレスから精神的に不安定になることも考えられます。

認認介護は、個人や家族だけで解決できる問題ではありません。社会全体でこの問題を認識し、支援体制を整えることが必要です。地域包括支援センターなどの相談窓口の活用や、訪問介護サービス、デイサービスなどの介護サービスの利用促進、そして、認知症の方やその家族を支えるための地域社会の構築が求められています。早期発見、早期対応によって、認認介護の状況を改善し、ご高齢の方々が安心して暮らせる社会を実現していくことが大切です。

問題点と課題

高齢者が認知症の家族を介護する、いわゆる認認介護は、介護する側とされる側双方にとって、様々な問題や課題を抱えています。まず、介護する側の高齢者にとって、認知症であるがゆえに、適切な判断や行動をとることが難しく、安全な介護を行う上での大きな支障となっています。例えば、薬の管理や食事の支度、金銭の管理など、日常生活における基本的な行為においても、誤りを犯す可能性が高くなります。薬の飲み忘れや過剰摂取、栄養バランスの偏った食事の提供、不適切な金銭の使用などは、被介護者の健康状態や生活の安定を脅かす深刻な問題を引き起こす可能性があります。また、介護という行為自体が、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。長時間の介護による身体の疲れや、認知症の家族に対する精神的なストレスは、介護者の健康状態を悪化させ、共倒れのリスクを高めます。

一方、被介護者にとっても、認知症を抱える高齢者から適切な介護を受けられないことは、様々な悪影響を及ぼします。必要な時に適切な介助や支援を受けられないことで、日常生活の質が低下するだけでなく、症状の悪化を招く可能性もあります。適切な食事や服薬管理を受けられないことによる健康状態の悪化、入浴や排泄の介助が不十分であることによる衛生状態の悪化、コミュニケーション不足による精神的な不安や孤独感の増大などは、被介護者の生活の質を著しく低下させます。さらに、認認介護は、周囲から気づかれにくいという問題も抱えています。家族が認知症であることを隠そうとしたり、地域との繋がりが希薄である場合、介護状況が悪化しても外部からの支援が得られにくい状況に陥ることがあります。そのため、早期発見と適切な支援体制の構築が喫緊の課題となっています。地域包括支援センターや民生委員など、地域の関係機関との連携を強化し、早期発見の仕組みづくりや、介護者と被介護者双方へのきめ細やかな支援を提供していくことが重要です。

| 立場 | 問題点 | 具体的な例 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 介護する高齢者 | 認知症による適切な判断・行動の困難、介護負担 | 薬の管理ミス(飲み忘れ、過剰摂取) | 被介護者の健康状態悪化 |

| 食事の支度ミス(栄養バランスの偏り) | 被介護者の健康状態悪化 | ||

| 金銭管理ミス、身体的・精神的負担 | 生活の不安定化、介護者の健康悪化、共倒れリスク | ||

| 被介護者 | 適切な介護を受けられない | 食事・服薬管理不足 | 健康状態の悪化 |

| 入浴・排泄介助不足 | 衛生状態の悪化 | ||

| コミュニケーション不足 | 精神的な不安、孤独感の増大 | ||

| 認認介護全体 | 周囲から気づかれにくい | 外部からの支援を得にくい、早期発見・支援体制構築が課題 | |

地域福祉の役割

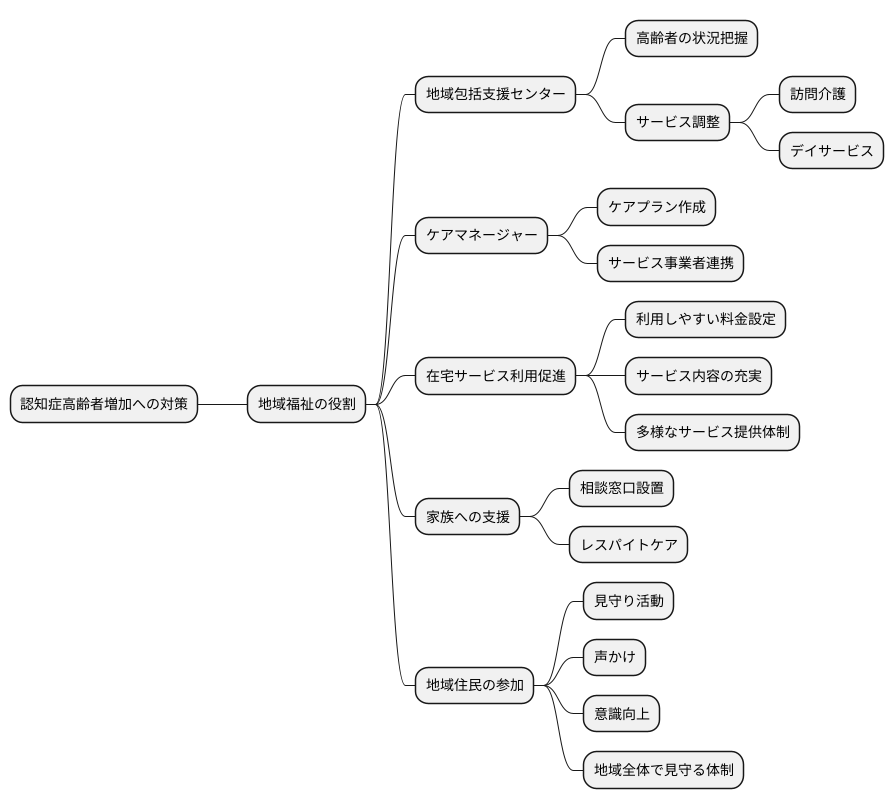

高齢化が進む中で、認知症高齢者の増加は社会全体で取り組むべき課題です。この問題への対策として、地域福祉の役割はますます重要になってきています。地域福祉とは、地域住民が互いに支え合い、誰もが安心して暮らせる地域社会を作るための活動です。特に認知症高齢者への支援においては、地域全体で支える体制を築くことが欠かせません。

地域福祉の取り組みは多岐にわたります。まず、地域包括支援センターが中心的な役割を担います。高齢者の心身の状況や生活環境、家族構成などを把握し、必要な支援を調整します。例えば、介護が必要な高齢者には、自宅でサービスを受けられるよう訪問介護やデイサービスなどを紹介します。また、ケアマネージャーが、その人の状態に合わせた適切なケアプランを作成し、サービス提供事業者との連携を図ります。

在宅サービスの利用促進も重要です。自宅で安心して生活を続けられるよう、必要なサービスを必要な時に利用できる環境を整える必要があります。そのためには、利用しやすい料金設定や、サービス内容の充実、多様なサービス提供体制の構築が必要です。

家族への支援も忘れてはなりません。介護をする家族は、精神的にも肉体的にも大きな負担を抱えています。介護に関する相談窓口の設置や、レスパイトケアの提供などを通して、家族の負担軽減を図る必要があります。

さらに、地域住民の参加も重要です。高齢者の異変にいち早く気づき、関係機関に繋げる役割を担うことができます。日頃から、地域で見守り活動を行う、声かけをするなど、地域住民一人ひとりの意識を高めることが大切です。また、自治会や民生委員、ボランティア団体など、様々な主体が連携し、地域全体で見守る体制を構築することで、認知症高齢者が安心して暮らせる地域社会を実現できるでしょう。

施設介護の必要性

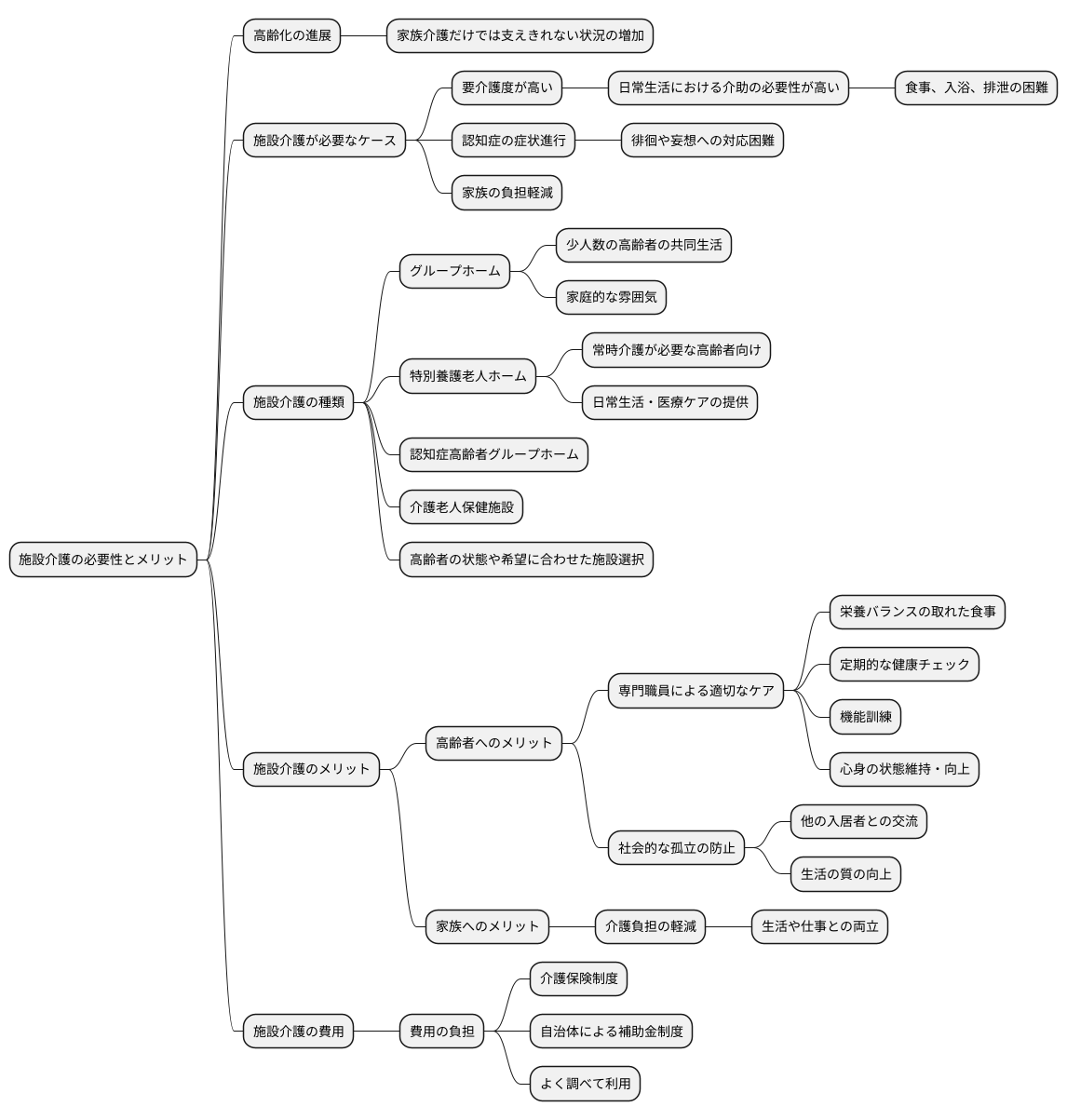

高齢化が進む中で、家族による在宅介護だけでは支えきれない状況が増えています。このような場合、専門的なケアを提供する施設介護を選択肢として考えることが重要です。

施設介護が必要となるケースは様々です。例えば、要介護度が高く、日常生活における介助の必要性が高い場合です。食事、入浴、排泄といった基本的な動作を一人で行うことが困難な場合、家族だけでは十分な支援を提供することが難しいことがあります。また、認知症の症状が進行し、徘徊や妄想といった行動への対応が困難になった場合も、施設介護の必要性が高まります。家族が付きっきりで介護を行うことは、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。

施設介護には、様々な種類があります。グループホームは、少人数の高齢者が共同生活を送る場であり、家庭的な雰囲気の中で生活支援を受けられます。特別養護老人ホームは、常時介護が必要な高齢者に対し、食事、入浴、排泄などの日常生活の支援や、医療的なケアを提供します。その他にも、認知症高齢者グループホームや介護老人保健施設など、高齢者の状態や希望に合わせた施設を選ぶことができます。

施設介護を利用することで、高齢者は専門職員による適切なケアを受けることができます。栄養バランスの取れた食事や、定期的な健康チェック、機能訓練などを通して、心身の状態を維持・向上させることができます。また、他の入居者との交流を通して、社会的な孤立を防ぎ、生活の質を高める効果も期待できます。さらに、家族の介護負担を軽減することで、家族が自分自身の生活や仕事との両立を図ることが容易になります。

施設入所には費用がかかるため、費用の負担が課題となる場合があります。しかし、介護保険制度や自治体による補助金制度などを活用することで、費用負担を軽減することができます。これらの制度について、よく調べて利用することをお勧めします。

社会全体での取り組み

高齢化が進む現代において、誰もが安心して歳を重ねられる社会を実現するためには、介護が必要な方々への支援を社会全体で考える必要があります。これは、行政、企業、地域社会、そして私たち一人ひとりがそれぞれの立場でできることを考え、実行していく必要があるということです。

まず、行政には大きな役割が期待されています。地域包括ケアシステムの構築を推進し、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々な支援体制を整備していく必要があります。具体的には、訪問介護や通所介護といった在宅サービスの充実、特別養護老人ホームなどの施設介護の整備、介護に従事する人材の育成などが挙げられます。また、介護にかかる経済的な負担を軽減するための助成制度の拡充も重要です。

企業も、高齢化社会への対応は避けて通れません。高齢者の雇用促進や、介護を必要とする従業員への支援制度の導入など、それぞれの企業の特性に合わせた取り組みが求められます。また、介護ロボットや見守り機器などの開発を通じて、介護の現場を支えることも期待されています。

NPOなどの民間団体は、地域に密着した活動を通じて、きめ細やかな支援を提供することができます。例えば、高齢者の見守りや話し相手、家事の手伝い、外出の支援など、公的なサービスではカバーしきれない部分を補完する役割を担っています。

そして、私たち一人ひとりも、高齢者を支える社会の一員としての自覚を持つことが大切です。近所のお年寄りに声をかけたり、困っている様子があれば手助けをするなど、小さなことからでも始めることができます。また、ボランティア活動に参加したり、介護に関する知識を深めることも、高齢者を支える力となります。

このように、社会全体で支え合う仕組みを作ることで、高齢者が安心して暮らせる、そして誰もが将来に希望を持てる社会を実現できると考えます。

| 主体 | 役割・取り組み |

|---|---|

| 行政 |

|

| 企業 |

|

| NPOなどの民間団体 |

|

| 個人 |

|