地域で支える安心の暮らし:包括的・継続的マネジメント事業

介護を学びたい

先生、「包括的・継続的マネジメント事業」って、高齢者の方々が住み慣れた地域で暮らし続けるためのものですよね?でも、ちょっと複雑でよくわからないんです。

介護の研究家

そうだね、少し難しいよね。簡単に言うと、色々な人が協力して、高齢者の方々が困っていることを解決し、安心して生活できるようにサポートする仕組みのことだよ。たとえば、ケアマネジャーさんを中心に、お医者さんや看護師さん、介護福祉士さん、デイサービスや訪問介護などの事業所が連携して、一人ひとりに合ったサービスを提供していくんだ。

介護を学びたい

色々な人が関わっているんですね。具体的にどんなことをしてくれるんですか?

介護の研究家

例えば、一人暮らしのおばあちゃんが、買い物や料理が大変になってきたとします。ケアマネジャーさんが相談に乗り、おばあちゃんの状況を把握した上で、訪問介護のサービスを利用できるように手配したり、配食サービスを紹介したりするんだよ。そうやって、おばあちゃんが自宅で安心して暮らし続けられるように、色々なサービスを組み合わせて支援していくんだ。

包括的・継続的マネジメント事業とは。

お年寄りが暮らし慣れた地域で、ずっと安心して暮らせるようにするための『包括的・継続的マネジメント事業』について説明します。この事業では、介護支援専門員(ケアマネジャー)、お医者さん、看護師さん、介護福祉士さんなどが、施設や在宅サービスと協力して、お年寄りの生活を支える様々なサービスをまとめて管理します。

包括的・継続的マネジメント事業とは

『包括的・継続的マネジメント事業』とは、高齢者が長年暮らしてきた地域で、自分らしく穏やかに生活を続けられるよう支える仕組みです。この事業の要点は、様々な立場の人々が協力し、高齢者を支えることにあります。中心となるのは『ケアマネジャー』です。ケアマネジャーは、高齢者の状態や希望を丁寧に聞き取り、必要な支援計画を作成します。そして、その計画に基づき、様々な専門家や施設と連携を取りながら、高齢者の生活を支えていきます。

医療や介護の専門家には、医師や看護師、介護福祉士に加え、体の動きの回復を支援する理学療法士、日常生活動作の練習を支援する作業療法士、ことばの訓練を行う言語聴覚士などがいます。これらの専門家は、それぞれの知識や技術を生かして、高齢者の心身の状態に合わせて適切な支援を提供します。

また、地域には様々な施設や事業所があります。例えば、高齢者の暮らしを総合的に支える『地域包括支援センター』、自宅での生活を支える『居宅介護支援事業所』や『訪問介護事業所』、日帰りで利用できる『通所介護事業所』、一時的に宿泊できる『短期入所生活介護事業所』などがあります。さらに、長期的な入所施設として、『特別養護老人ホーム』、『介護老人保健施設』、『介護医療院』などもあります。これらの施設や事業所は、高齢者の状態や希望に応じて、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、様々なサービスを提供しています。

このように、『包括的・継続的マネジメント事業』は、多様な専門家や施設、事業所が連携し、それぞれの役割を果たすことで、高齢者の生活を地域全体で支える仕組みとなっています。これは、高齢者を支える地域の総合力を示すものであり、高齢者が安心して暮らせる地域づくりのため、大変重要な役割を担っています。

事業の目的と期待される効果

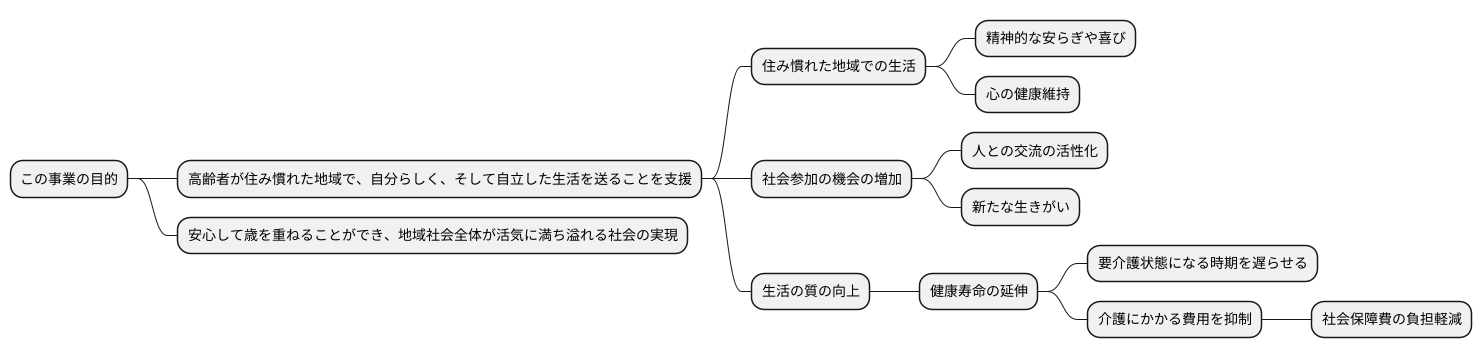

この事業は、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく、そして自立した生活を送ることを支援することを大きな目的としています。

長年暮らしてきた場所、見慣れた景色、そして気心の知れた人たちとの繋がり。これらは高齢者にとってかけがえのない財産であり、精神的な安らぎや喜びをもたらす大きな要素です。慣れ親しんだ地域で暮らし続けることは、単に生活の場を確保するだけでなく、心の健康を維持する上でも大変重要です。

また、この事業を通して、高齢者の社会参加の機会を増やすことも目指しています。地域社会との繋がりを維持し、様々な活動に参加することで、人との交流が活発になり、新たな生きがいを見出すきっかけが生まれるでしょう。

この事業によって、高齢者の生活の質が向上するだけでなく、健康寿命の延伸にも繋がることが期待されます。心身ともに健康な状態を長く維持することで、要介護状態になる時期を遅らせることができ、介護にかかる費用を抑制することにも繋がります。これは、社会保障費の負担軽減という観点からも重要な効果です。

高齢者が安心して地域で暮らし続けられる社会。誰もが安心して歳を重ねることができ、地域社会全体が活気に満ち溢れる社会。この事業は、そんな未来の実現に向けて、重要な役割を担っています。

ケアマネジャーの役割

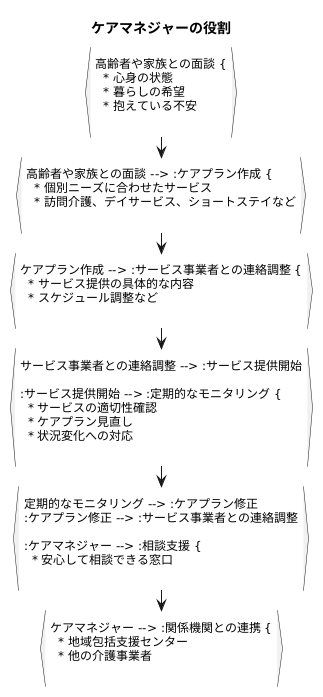

ケアマネジャーは、介護を必要とする高齢者の暮らしを支える上で、とても大切な役割を担っています。その役割は、包括的・継続的マネジメント事業、つまりケアマネジメントにおいて中心となります。

まず、ケアマネジャーは高齢者ご本人やそのご家族と面談し、現在の心身の状態や、どのような暮らしを送りたいかといった希望、そして抱えている不安などを丁寧に聞き取ります。聞き取った内容を基に、その人に合った介護サービス(例えば、自宅への訪問介護や、デイサービス、ショートステイといったサービス)を考え、それらのサービスを組み合わせたケアプランを作成します。このケアプランは、いわば高齢者の暮らしの設計図のようなものです。

ケアプランを作成したら終わりではありません。ケアマネジャーは、実際にサービスを提供する事業者との連絡調整を行います。例えば、訪問介護は何曜日の何時に来てもらうか、デイサービスには何曜日に参加するかといった具体的な調整です。そして、サービスが始まってからも、定期的に高齢者やご家族の様子を確認し、状況に応じてケアプランの内容を見直していきます。サービスが計画通りに提供されているか、サービスの内容は高齢者に合っているか、状況の変化に応じてケアプランの修正が必要かなどを常に確認するのです。

ケアマネジャーは、高齢者やそのご家族が安心して相談できる身近な相談相手であると同時に、地域包括支援センターや他の介護事業者など、様々な関係機関との連携を図り、地域全体で高齢者を支える体制を築くための重要な役割も担っています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、ケアマネジャーは専門的な知識と豊富な経験を活かし、一人ひとりの状況に寄り添った支援を続けていきます。

多職種連携の重要性

高齢化が進む中で、高齢者の暮らしを支えるためには、様々な専門家がそれぞれの知識や技術を持ち寄り、力を合わせる「多職種連携」が欠かせません。これは、包括的・継続的な健康管理事業を成功させるためにも、非常に重要な要素となっています。

例えば、お医者さんは、健康状態を全体的な視点から確認し、病気の診断や治療を行います。病気の予防や早期発見にも取り組み、健康寿命を延ばすための助言も行います。

看護師さんは、お医者さんの指示に基づいて医療的な世話を行い、健康状態の変化に気を配ります。点滴や注射、傷の手当てといった医療行為だけでなく、病気の予防や健康管理に関する助言なども行います。

介護福祉士さんは、食事や入浴、トイレの介助といった日常生活の様々な場面で、高齢者の自立を支援します。高齢者の気持ちに寄り添い、安心して暮らせるように、精神的な支えとなることも大切な役割です。

理学療法士さんは、身体の機能回復や維持、向上を目的とした運動や訓練を行います。歩行訓練や筋力トレーニングなどを通して、高齢者がより元気に日常生活を送れるように支援します。

作業療法士さんは、日常生活で必要な動作や活動をスムーズに行えるように支援します。着替えや食事、家事などの動作を練習したり、道具を使って楽に行える方法を考えたりすることで、高齢者の自立を促します。

言語聴覚士さんは、ことばや聴こえ、食べることに関するリハビリテーションを行います。うまく話せない、聞き取りにくい、食べ物が飲み込みにくいといった問題に対して専門的な支援を行い、コミュニケーションや食事を円滑に行えるようにサポートします。

このように、それぞれの専門家がそれぞれの得意分野で力を発揮し、互いに情報を共有し、協力し合うことで、高齢者一人ひとりに合わせた、最適な支援を提供することができます。多職種連携は、高齢者の生活の質を高めるだけでなく、地域全体の健康づくりにも大きく貢献すると言えるでしょう。

| 専門職 | 役割 |

|---|---|

| 医師 | 健康状態の確認、病気の診断・治療、病気の予防・早期発見、健康寿命延伸の助言 |

| 看護師 | 医師の指示に基づく医療行為(点滴、注射、傷の手当てなど)、病気の予防・健康管理に関する助言 |

| 介護福祉士 | 食事・入浴・トイレ介助などの日常生活支援、精神的な支え |

| 理学療法士 | 身体機能の回復・維持・向上のための運動・訓練(歩行訓練、筋力トレーニングなど) |

| 作業療法士 | 日常生活動作(着替え、食事、家事など)の練習、道具活用による自立支援 |

| 言語聴覚士 | ことば・聴こえ・食べることのリハビリテーション、コミュニケーション・食事の円滑化支援 |

地域包括ケアシステムとの関係

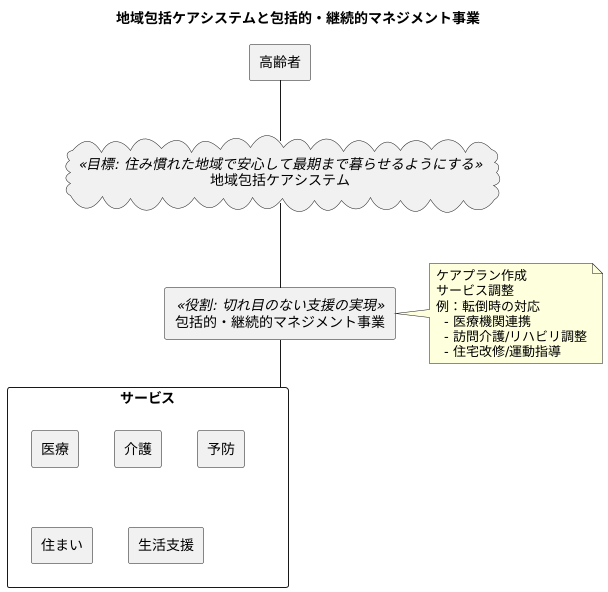

高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく、安心して最期まで暮らせるようにする仕組み、それが地域包括ケアシステムです。このシステムは、医療や介護だけでなく、病気の予防や住まいの確保、そして日常生活の支援まで、様々なサービスを一つにまとめて提供する体制のことを指します。包括的・継続的マネジメント事業は、この地域包括ケアシステムを支える重要な柱の一つです。

地域包括ケアシステムが目指すのは、高齢者が住み慣れた地域で、可能な限り自立した生活を送れるように支援することです。そのためには、医療、介護、予防、住まい、生活支援といった様々なサービスが、切れ目なく提供される必要があります。包括的・継続的マネジメント事業は、それぞれの高齢者の状態や希望に合わせたケアプランを作成し、必要なサービスを適切なタイミングで提供することで、この切れ目のない支援を実現する役割を担います。

例えば、ある高齢者が自宅で転倒し、骨折してしまったとします。この場合、包括的・継続的マネジメント事業の担当者は、すぐに医療機関との連携を取り、必要な治療を受けられるように手配します。そして、退院後も自宅での生活を続けられるように、訪問介護やリハビリテーションなどのサービスを調整します。さらに、転倒の再発を防ぐための住宅改修や運動指導なども提案することで、高齢者が安心して生活を続けられるよう支援します。

このように、包括的・継続的マネジメント事業は、地域包括ケアシステムの中核として、高齢者が地域で安心して暮らし続けられる社会の実現に貢献しています。高齢者の増加に伴い、地域包括ケアシステムの重要性はますます高まっており、包括的・継続的マネジメント事業の役割もより一層大きくなると考えられます。高齢者が安心して老後を過ごせるよう、包括的・継続的マネジメント事業と地域包括ケアシステムは、今後も連携を強化しながら、地域社会を支えていくことが期待されています。

今後の展望

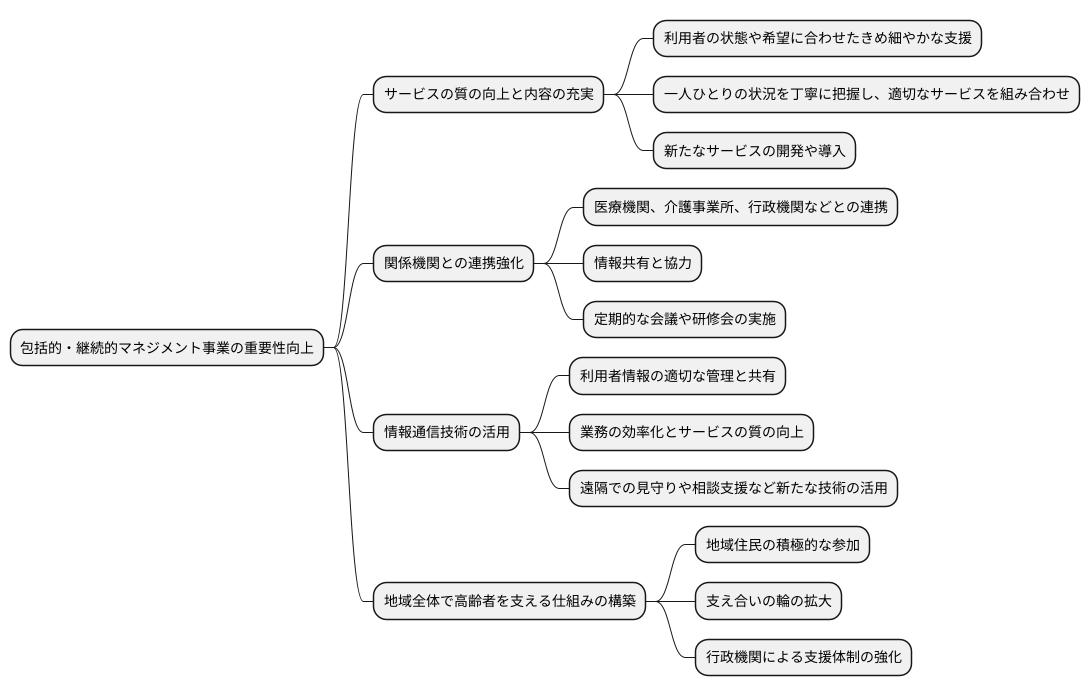

進む高齢化社会において、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするための包括的・継続的マネジメント事業の重要性は、今後ますます高まると考えられます。これまで以上に利用者の皆様に寄り添い、その方らしい生活を支えるためには、様々な課題に取り組む必要があります。

まず、サービスの質を高め、内容を充実させることが重要です。利用者の状態や希望に合わせたきめ細やかな支援を提供するために、一人ひとりの状況を丁寧に把握し、適切なサービスを組み合わせる必要があります。また、新たなサービスの開発や導入にも積極的に取り組み、常に変化するニーズに対応できる体制を整える必要があります。

次に、関係機関との連携を強化することが不可欠です。医療機関や介護事業所、行政機関など、様々な機関がそれぞれの役割を認識し、情報を共有しながら協力して支援にあたることで、切れ目のないサービス提供が可能になります。定期的な会議や研修会などを開催し、顔の見える関係性を築き、相互理解を深める努力が求められます。

さらに、情報通信技術の活用も積極的に進める必要があります。利用者の情報を適切に管理し、関係機関間でスムーズに共有することで、業務の効率化やサービスの質の向上が期待できます。また、遠隔での見守りや相談支援など、新たな技術を活用したサービス提供の可能性も広がります。

高齢者の多様なニーズに対応するためには、地域全体で高齢者を支える仕組みを構築することが重要です。地域住民の皆様にも積極的に参加していただき、支え合いの輪を広げることで、高齢者が地域の中で孤立することなく、安心して暮らせる社会を実現できます。行政機関は、地域住民の活動に対する支援体制を強化し、より多くの住民が参加しやすい環境を整備する必要があります。

包括的・継続的マネジメント事業は、高齢者の皆様が住み慣れた地域で、自分らしく、そして安心して暮らし続けられる社会の実現に向けて、これからも進化を続けていくでしょう。